|

Anstrich und Anschriften |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wie jedes Fahrzeug, das sich in der Natur bewegt, musste auch

diese

Lokomotive

vor den Einflüssen der Umwelt geschützt werden. Die Bauteile aus Eisen und

Stahl waren besonders anfällig auf Rost. Diese Oxidation schmälerte die

Festigkeit und brachte das Fahrzeug in Gefahr. Die Folge davon war ein

intensiver Unterhalt. Damit dieser etwas geschmälert werden konnte, wurde

das Fahrzeug mit Farben behandelt.

Die Erfahrungen mit den Dampflokomotiven konnten bei den elektrischen Model-len einfliessen.

Trotzdem sollte der Unter-halt reduziert werden. Was nicht so

schwer war, da hier nicht mit Feuer und Wasser gearbeitet wurde. Es gab

keinen

Kessel

mehr, der stark belastet wurde. So bleib nur noch der gute Schutz vor den

Einflüssen der Natur.

Dieser Schutz war so ausgeführt worden, dass zwei Schichten

verwendet wurden. Dabei war jene, die im direkten Kontakt mit dem Metall

war wichtig. Diese diente nicht nur dem Schutz vor Rost, sondern sie bot

auch den Untergrund, für den nachfolgend beschriebenen Decklack. Es lohnt

sich, wenn wir diese auch als Grundierung bezeichnete Schicht etwas

genauer ansehen. Auch wenn sie später nicht mehr zu sehen war.

Bei der Grundierung kamen Lacke zur Anwendung, die eine gute

Deckung ergaben und die auch kleinere Kratzer ausgleichen konnten. Sie

bildeten zudem eine gute

Verbindung

mit dem Metall, so dass sie lange haften blieb. Aus optischen Gründen und

damit die Abdeckung auch erkannt werden konnte, wurden hier Pigmente

beigemischt. Diese waren im ganzen Bereich identisch, da sie später ja

nicht zu sehen waren.

Bei der zweiten Schicht, die als Decklack bezeichnet wurde, wurden

dann die vom Besteller vorgesehenen Pigmente verwendet. Dabei gab es je

nach Ort einen anderen Wunsch. Wobei hilfreich war, dass die

Bahngesellschaften damals noch einfachere Designs wählten. Bei den

elektrischen

Lokomotiven

kam jedoch hinzu, dass man nicht mehr auf die

Rauchgase

und den darin enthaltenen Russ achten musste.

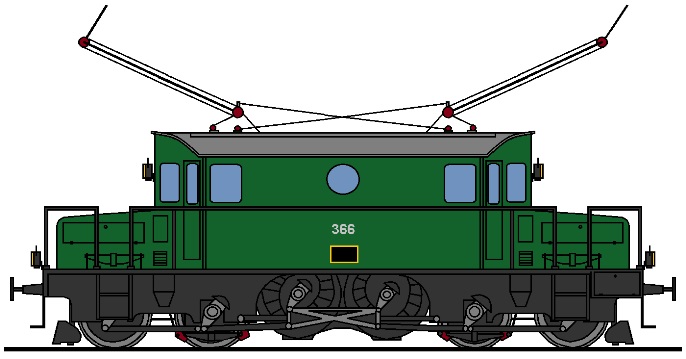

Die dort gemachten Erfahrungen bei den Fahrten durch den langen

und feuchten Simplontunnel, waren vermutlich der massgebliche Grund für

die Wahl der Leute in Spiez. Für den Kasten wurde eine einheitliche Farbgebung verwendet. Nicht in dieser Farbe eingebunden wurde lediglich die Lokomotiv-brücke und das Dach. Als Farbton wurde dabei dunkelgrün ge-wählt.

Diese Farbe hatte den Vorteil, dass sie den

Personenwagen

entsprach. Zudem hatte ich bei den Maschinen im Simplontunnel gezeigt,

dass sie sehr gut gegen die Verschmutzungen des Betriebes reagiert. Die

Lokomotiven

wirkten lange Zeit sauber.

Speziell bei den damals verwendeten Lacken war, dass sie glänzend

abtrockneten. Das führte dazu, dass die neue Maschine je nach Sonnenlicht

bis zu schwarz schimmern konnte. Ein Effekt, der sich jedoch im Betrieb

schnell verflüchtigte und dadurch die

Lokomotive

matt wurde. Dazu beigetragen haben natürlich auch die Verschmutzungen. Das

war auch eine der Folgen, da Fahrzeuge des Eisenbahn damals nur selten

gereinigt wurden.

Bei den stark belasteten Regionen um das

Laufwerk

wurde eine schwarze Farbe verwendet. Diese wurde auch für die

Lokomotivbrücke

und das daran montierte Geländer verwendet. Auch hier lag der Grund bei

den Verschmutzungen. Diese waren von den Dampflokomotiven her bekannt. In

diesem Bereich vermischten sich die verbrauchten

Schmiermittel

mit dem Schmutz. Das ergab eine nahezu schwarze Masse, die an den

Bauteilen haften blieb.

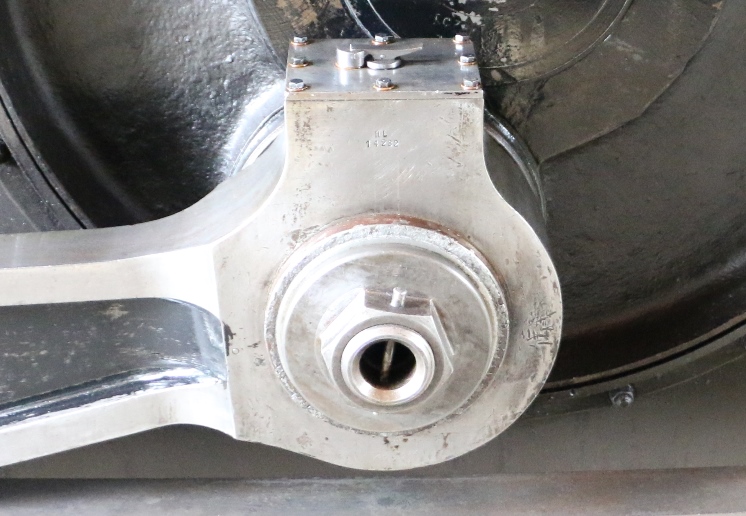

Damit kein Rost entstehen konnte, wurden die Stangen mit einem

Gemisch aus

Öl

und

Petrol

behandelt. Dieses Ge-misch nahm den

Bremsstaub

auf, so dass er sich nicht im Metall einbrennen konnte. Bei den Bandagen kamen hochfeste Stähle zur Anwendung. Diese waren gut vor Rost geschützt. Zudem waren hier thermische Effekte und eine Abnützung vorhanden. Diese hätten der Farbe zugesetzt.

Im Bereich der

Lauffläche

musste zudem der blanke Stahl vorhanden sein, da hier die elektrischen

Ströme

zu den

Schienen

abgeleitet wurden. Farbe hätte auch eine Isolierung bedeutet, was hier

nicht zugelassen war.

Das Dach wurde in einem hellen Grauton gestrichen. Auch hier

zeigten die unter

Drehstrom

eingesetzten

Lokomo-tiven

der

Staatsbahnen

sehr gute Ergebnisse. Diese Farbe ergab ein freundliches Aussehen und

zudem wirkten die Verschmutzungen nicht so schlimm. Das Dach wurde mit der

Dauer des Einsatzes dunkler und wirkte dabei immer noch ansprechend.

Abweichungen gab es hier nur bei den

Isolatoren,

die sich farblich abgrenzten.

Spezielle Zierlinien gab es an der

Lokomotive

nicht, es war so ein schlichter Anstrich angebracht worden. Dieser passte

jedoch zur Maschine, die bekanntlich vor

Güterzügen

eingesetzt werden sollte.

Güterzugslokomotiven

waren schon immer schlichter gehalten, als die Schmuckstücke, die vor den

Schnellzügen

eingesetzt wurden. Wobei die BLS in diesem Punkt keinen Unterschied machte

und das galt auch für die Anschriften.

Davon machten auch die im Berner Oberland bereits verkehrenden

Bahnen gebrauch. Bei der neuen Gesellschaft wollte man jedoch neue Wege

gehen.

Entlang der Seitenwand wurde mit gelber Farbe der Schriftzug BERN

– LÖTSCHBERG – SIMPLON angebracht. Dabei wurde das Wort Lötschberg in

einer grösseren Schrift gehalten. Zudem wurde der Schriftzug mittig auf

der

Lokomotive

angeordnet. Eine Lösung, die auch schon bei den drei

Motorwagen

Ce 2/4 verwendet wurde

und die sich zum Markenzeichen der Gesellschaft entwickeln sollte. Es war

daher eine sehr auffällige Schrift vorhanden.

Noch wurde aber auf die auffällige Schreibweise in Schattenschrift

verzichtet. Es war ein gefälliger einfacher Anstrich vorhanden. Das

Unternehmen konnte so jedoch gut erkannt werden. Da die Gesellschaft weder

Bern anfuhr, noch den Simplontunnel passierte, wurde der Fokus mit der

grösseren Schrift auf die eigentliche Strecke gelegt. Mit der Abkürzung

BLS war dieser Umstand jedoch nicht so gut zu erkennen.

In der oberen Hälfte wurde in der Mitte zwischen den Fenstern die

Nummer der

Lokomotive

angeschrieben. Dabei verwendete die BLS dafür die Betriebsnummer 121.

Speziell war eigentlich nur, dass diese lediglich an den beiden Seiten

angeschrieben wurde. Die beiden

Frontwände

der

Führerkabinen

blieben frei von jeglichen Anschriften. Auch die Hinweise zur Nummer der

Kabinen wurde aussen nicht angebracht.

Das war kein so grosses Problem, denn diese Maschine sollte keine

andere Nummer erhalten. Wobei die zweite Ziffer für die

Güterzugslokomotiven

vorgesehen war. Da es diese je-doch nicht gab, wurde die Ziffer nicht mehr

an der Stelle verwendet.

Es war auffällig, wie bescheiden die technischen Anschriften

ausgefallen waren. Diese gab es schlicht nur bei der Nummer, denn dort

wurde ebenfalls mit gelber Farbe die Typen-bezeichnung angebracht. Diese

lautete bekanntlich Fc 2x 3/3 und sie bildete die Ausnahme. Andere

Angaben, wie jene zu den

Bremsen

und zum Gewicht wurden jedoch nicht angeschrieben. Diese Werte führte man

damals in einem Verzeichnis.

Die beiden Hersteller montierten auf den beiden Seiten unter der

Bezeichnung ein einfaches Herstellerschild. Es wurde dazu ein gemeinsames

Schild verwendet. Dieses war aus Grauguss erstellt worden. Die vertieften

Stellen behandelte man mit schwarzer Farbe. So leuchteten die erhabenen

und geschliffenen Bereiche hell leuchtend. Das Schild konnte daher gut

gelesen werden und das war für die beiden Hersteller wichtig.

Neben den Anschriften Maschinenfabrik Oerlikon und Schweizerische

Lokomotiv- und Maschinenfabrik war auch noch die Fabrikationsnummer

vorhanden. Es war daher ein Herstellerschild, das nachfolgend noch bei

vielen

Lokomotiven

der Schweiz zu sehen war. Wobei sich später die Erbauer nur noch mit den

Abkürzungen begnügten. Die Lokomotive Fc 2x 3/3 war daher klar, als Modell

der MFO und SLM zu erkennen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Der

dabei von der Industrie verwendete Lacke, waren natürlich auf dem neusten

Stand.

Der

dabei von der Industrie verwendete Lacke, waren natürlich auf dem neusten

Stand. Das

erlaubte neue Ideen bei der Farbgebung. Die BLS war in diesem Punkt jedoch

noch gnädig, denn bei der Wahl der Farben orientierte sich das Unternehmen

bei den mit

Das

erlaubte neue Ideen bei der Farbgebung. Die BLS war in diesem Punkt jedoch

noch gnädig, denn bei der Wahl der Farben orientierte sich das Unternehmen

bei den mit  Nicht

überall behandelt wurden die

Nicht

überall behandelt wurden die  Die

Anschriften der

Die

Anschriften der

Im

Gegensatz zu den anderen

Im

Gegensatz zu den anderen