|

Änderungen und Umbauten |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Grundsätzlich wurden bei Dampflokomotiven im Laufe des Betriebes

keine grossen Veränderungen vorgenommen. Die einfache Konstruktion neigte

nicht zu grossen Problemen. Traten diese jedoch auf, war es kaum möglich,

die

Lokomotive anzupassen. Daher können Sie nicht erwarten,

dass hier viele wichtige Umbauten und Veränderungen erfolgten. Die

grössten Veränderungen betrafen dabei die beiden

Prototypen.

Meistens werden die Lokomotiven der Serie so gut wie möglich angepasst. Das war bei den C 5/6 grundsätzlich auch nicht anders.

So wollte man bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB erreichen,

dass die

Prototypen

auch über mehrere Jahre erfolgreich eingesetzt werden können.

Hier muss erwähnt werden, dass bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB die

Prototypen

oft angepasst wurden. In anderen Ländern blieben diese unverändert und

schieden oft vorzeitig aus dem Betrieb. Bei der Baureihe C 5/6 galt das

nicht. Das war überraschend, weil sie sich wirklich nicht bewährten. Man

benötigte aber schnell gut funktionierende und starke

Lokomotiven. Aus diesem Grund passte man die Prototypen

mit viel Aufwand an.

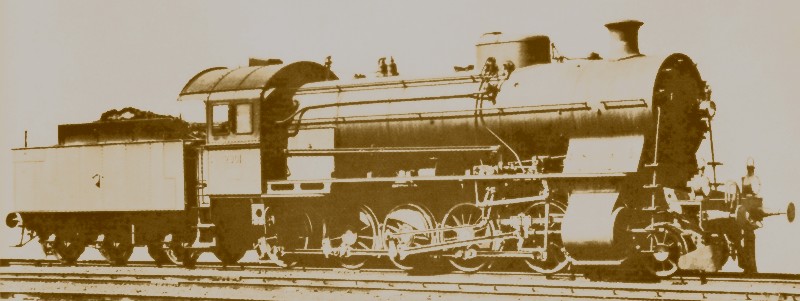

Die

Prototypen

wurden im Gegensatz zu den in Serie gebauten

Lokomotiven als Vierlinge konstruiert. Diese Lösung

konnte nicht überzeugen, da die Ausnutzung des Dampfes ausschliesslich in

Hochdruckzylindern

schlecht war und die Verbrauchswerte der beiden Lokomotiven über den

Schnellzugslokomotiven

der Baureihe

A 3/5 lagen. Dieser

betriebliche Nachteil führte zur Änderung bei den in Serie gebauten

Lokomotiven. So wurden die Prototypen zu Exoten.

Nach Beginn der Auslieferung der in Serie gebauten Maschinen,

wurden die

Prototypen

so weit wie möglich, diesen

Lokomotiven angepasst. Trotzdem sollten die beiden

Maschinen immer Exoten im Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

bleiben. Man konnte diese Lokomotiven einfach nicht in jedem Bereich der

Serie anpassen, so dass es nur eine Annäherung war. Daher sollten wir uns

diese Anpassungen ansehen.

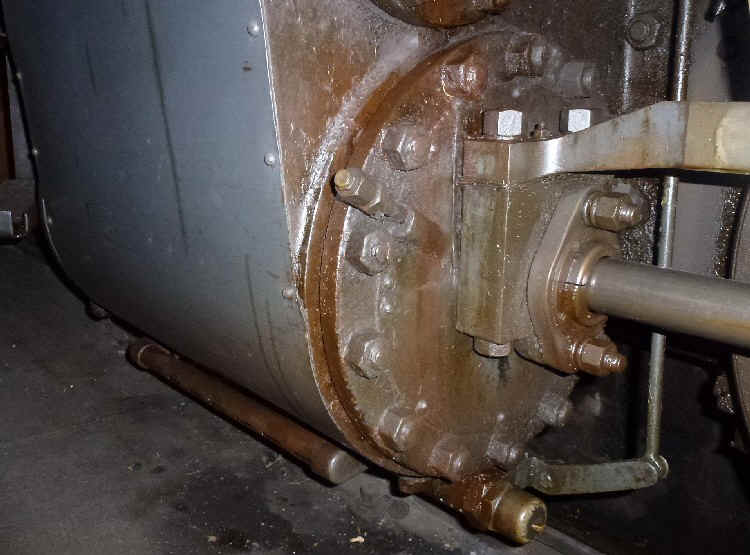

Die Grösse der

Zylinder war jedoch mit 690 mm etwas geringer

ausgefallen, als bei der Serie wo anfänglich

Zylinder

mit 710 mm verwendet wurden. Auch der Kessel hatte gegenüber der Serie einen etwas niedrigeren Druck von 13 bar erhalten. Um auch hier etwas näher an die in Serie gebauten Lokomotiven zu kommen, wurde der Kessel verstärkt und so der Druck auf 14 bar erhöht.

Man war nun näher bei den Maschinen der Serie, jedoch immer noch

nicht auf deren 15

bar.

Eine weitere Erhöhung lies der

Kessel

einfach nicht mehr zu, so dass hier nur eine Annäherung möglich war. Gerade beim Kessel zeigte sich deutlich, wie gross hier die Unterschiede waren. Die etwas längere Ausführung des Langkessels führte sofort dazu, dass die so entstehenden Rohre nicht mehr so stark belastet werden konnten.

Um den Druck im

Kessel

auf die 15

bar

der Serie zu erhöhen, wäre ein komplett neuer Kessel nötig gewesen, aber

das lohnte sich nicht, da die

Lokomotiven ja noch neuwertige Kessel hatten. Daher

beschränkte man sich auf die Anpassung.

Der Kurvenlauf der ersten

Lokomotiven war nicht besonders gut. Das galt für die

Prototypen,

als auch für die Serie. Das wirkte sich bei den Maschinen durch einen

grossen Verschleiss an den

Spurkränzen

der zweiten

Triebachse

aus. So wurden die letzten Lokomotiven mit geändertem

Laufwerk

abgeliefert. Bei diesen Lokomotiven war dann der Kurvenlauf etwas besser

und der Verschleiss verringerte sich. Gleisschonend sollten die C 5/6

jedoch nie werden.

Dadurch konnte sich dieses besser in der Spur halten und so die

zweite

Triebachse

leicht entlasten. Grund war nun der bessere Vorlauf der ersten Triebachse,

die nicht mehr so leicht vom

Gleis

weggedrängt werden konnte. Das bedeutete, dass die zweite Triebachse nicht

mehr so stark belastet wurde. Damit wurde jedoch nur der Einlauf in die Kurven verbessert. An der Fahrt durch die Kurven änderte sich jedoch nichts. So klemmte die Lokomotive immer noch in den engen Kurven.

Die endgültige Lösung war diese Verstärkung deshalb noch nicht. Es

mussten daher noch Anpassungen an den

Triebrädern selber vorgenommen werden. Erst zusammen

wirkten diese Verbesserungen optimal und erreichten die Werte der letzten

Lokomotiven.

Um weitere Verbesserungen zu erhalten, schwächte man die

Spurkränze

der

Triebachsen

zwei und drei. Während bei der zweiten Triebachse 6 mm wegfielen, waren es

bei der dritten

Achse

noch 4 mm. Da diese Achse schon geschwächte Spurkränze hatte, wurde hier

die Schwächung vergrössert. So liefen diese

Lokomotiven auch etwas besser durch die engen

Kurven.

Der Grund war simpel, die Achse hatte im

Geleise

nun mehr Platz erhalten.

Damit endeten jedoch schon die Verbesserungen von konstruktiven

Merkmalen. Sie sehen, dass sich an der Baureihe wirklich nichts

veränderte. Die folgenden Anpassungen an den Maschinen waren Bereiche, die

verändert werden mussten, weil man in der Schweiz neue Regeln und

Vorschriften einführte. Dabei waren an den Fahrzeugen nicht immer

Veränderungen zu sehen, denn es waren meistens kleinere Optimierungen.

Im Gegensatz zu den bei Reisezüge verwendeten Wagen wurde hier hin-gegen auf den Einbau der Regulier-bremse verzichtet.

Daher konnten

Güterzüge

auch im Gefälle nur mit der

automatische Bremse

gebremst werden. Jedoch war die bisherige Westing-housebremse für Güterzüge nicht ge-eignet. Die Bremsung setzt schnell ein, so dass es zu gefährlichen Zerrungen im Zug kam.

Die Folge waren Probleme mit den

Puffern.

Gerade lange

Güterzüge

neigten in diesen Fällen auch zum Auflaufen und zu

Entgleisungen.

Durch die

Federung

wurden die Wagen wieder zurückgeworfen. Das führte seht oft zu

Zugstrennungen.

Daher musste die Bremsung bei Güterzügen etwas weniger kräftig einsetzen.

Deshalb musste man die

automatische Bremse

für die

Güterzüge

anpassen. So war eine Einführung der

Druckluftbremsen

auch bei den Güterzügen, die bisher mit

Bremsern

von Hand gebremst wurden, möglich geworden. Damit auch von der

Lokomotive keine Zerrungen im Zug ausgehen konnten,

musste man die

Bremsen

der Maschinen an jene der

Güterwagen

anpassen. So ergab sich ein homogen bremsender Zug.

So erklärt sich die Anpassung der

Lokomotive schon fast von selber. Bei den

Güterwagen

baute man eine langsamere Version der Steuerventile für die

automatische Bremse

ein. Diese Lösung war bei den Lokomotiven nicht möglich, da dort auch die

Version für die

Reisezüge

weiterhin zur Verfügung stehen musste. Daher war ein Umbau der Lokomotiven

schlicht nicht zu umgehen und davon betroffen war auch die C 5/6.

Dieses konnte bisher nur die P-Bremse umsetzen und musste für die Güterzüge ausgewechselt werden. So war neu eine Umstellung auf die G-Bremse vorhanden.

So konnte die

Lokomotive

auch vor den

Güterzügen

verwendet werden, wenn diese mit

Druckluft

und der

Güterzugsbremse

gebremst wurden. Die Umschaltung erfolgte mit Druckluft und einem Umstellhahn im Führerstand. So hatte die Lokomotive beide Bremsen erhalten. Die Umstellung der Bremsart war dabei Aufgabe des Lokführers. Das Steuerventil der Lokomotive blieb jedoch ein-lösig, so dass die Lokomotive sehr häufig mit der Regulierbremse abgebremst wurde.

Auf die Bedienung der Maschine hatte dieser Umbau jedoch nur

geringe Auswirkungen, jedoch nicht auf die

Bremsrechnung.

Wurde auf der

Lokomotive die

Güterzugsbremse

angewendet, dauerte es länger bis diese richtig wirkte. Daher wurde das

Bremsgewicht

reduziert und erreichte nur noch einen Wert von 72 Tonnen. Damit sank auch

das

Bremsverhältnis

der Lokomotive bei Anwendung der

G-Bremse.

In diesem Fall durften für die Maschine der

Bauart

C 5/6 nur noch 55% vorgesehen werden. Auch das war kein schlechter Wert

und war eine Folge der unveränderten

Bremsklötze.

Da die

Regulierbremse

bei

Güterzügen

jedoch fehlte, war der Luftverbrauch der

automatischen Bremse

deutlich grösser, als bei den

Reisezügen.

Die auf den

Lokomotiven der Baureihe C 5/6 verwendete

Luftpumpe

hatte mit 2 000 Litern pro Minute jedoch eine ausreichende Schöpfleistung,

somit musste diese nicht angepasst werden. Ein Umstand, der oft mit der

G-Bremse

in

Verbindung

gebracht wurde, aber letztlich den längeren Zügen geschuldet war.

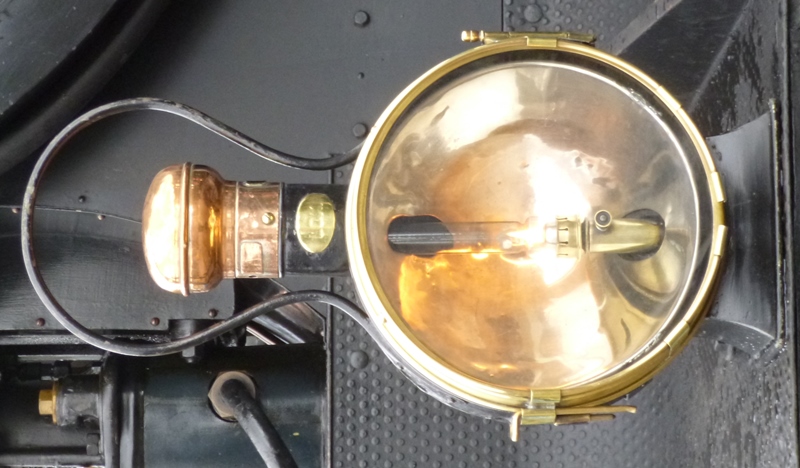

Diese Anpassung war jedoch kein Mangel, sondern erfolgte auf Grund

geänderter Verschriften beim Einsatz von

Gasen

bei den Zügen in der Schweiz und somit bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB. Das Verbot, das nach einem schweren Zugunglück in Bellinzona 1923 eingeführt wurde, war der Ursprung des Problems. Die Laternen arbeiteten bisher mit Kalziumkarbid. Dieses wurde mit Hilfe von Wasser zu Acetylengas, das brennbar war.

Auch wenn das

Gas

künstlich erzeugt wurde, durfte es nicht mehr verwendet werden. Daher

mussten die Lampen der Dampflokomotiven verändert werden und wurden daher

neu mit

Petrol

betrieben. Diese Laternen hatten ein etwas anderes Licht, als die mit Kalziumkarbid betrieben ursprünglichen Lampen. Eine Verbesserung der Sicht auf die Strecke konnte damit jedoch nicht erreicht werden.

Eine elektrische

Beleuchtung,

wie sie zu dieser Zeit möglich war, gab es jedoch nie und die

Lokomotive hatte auch jetzt keine

Elektrizität

erhalten. Ein Punkt, den man in anderen Ländern anders löste. In der

Schweiz behalf man sich für die Beleuchtung und

Handlampen

mit Leuchtpetrol. Damit hätten wir die wichtigsten Veränderungen und Umbauten der Baureihe C 5/6 bereits abgeschlossen. Sie sehen, es gab bei den Dampflokomotiven dieser Baureihe kaum Veränderungen, die einen grösseren Umbau darstellten.

Gerade die Baureihe C 5/6 war in diesem Punkt sehr gut

ausgefallen. Das zeigte sich hier und lediglich die beiden

Prototypen

konnten als misslungen angesehen werden. Das war aber kein Problem, da

diese angepasst wurden. Jedoch war da noch ein Umbau, der jedoch nur eine Lokomotive betraf. Dieser war jedoch so grundlegend, dass wir ihn nicht im Rahmen dieses Kapitels erwähnen.

Diese Modernisierung einer

Lokomotive dieser Baureihe konnte in der Schweiz jedoch

nicht mehr verhindern, dass die elektrischen Maschinen ihren Siegeszug

fortsetzen konnten. Ein Punkt, der gerade bei dieser Lokomotive ein

grösseres Problem ergeben sollte.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

ersten Anpassungen und Änderungen wider-fuhren deshalb den beiden nicht

optimal gelungenen

Die

ersten Anpassungen und Änderungen wider-fuhren deshalb den beiden nicht

optimal gelungenen

Die

Die  Die

Sanierung des

Die

Sanierung des

Trotzdem

hatte das auch auf den

Trotzdem

hatte das auch auf den  Somit

könnten wir alle Änderungen und Umbauten bereits abschliessen. Trotzdem

sollte ein Ereignis mit den elektrischen

Somit

könnten wir alle Änderungen und Umbauten bereits abschliessen. Trotzdem

sollte ein Ereignis mit den elektrischen