|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

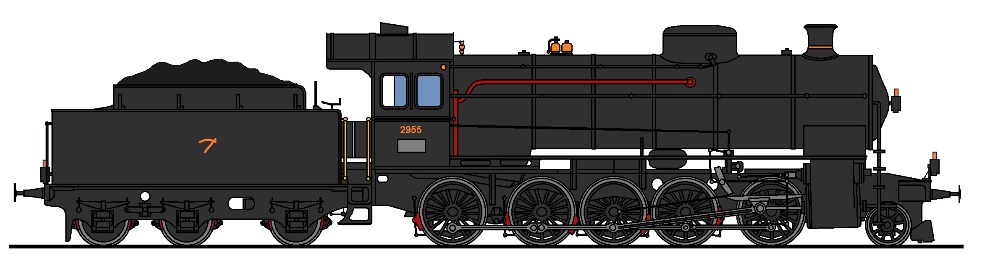

Die Inbetriebnahme einer

Dampflokomotive war eine aufwendige Aktion. Daher wurde im Betrieb darauf

geachtet, dass dieser Vorgang nach Möglichkeit abgekürzt werden konnte.

Zudem wurde viel Personal bei der Inbetriebnahme benötigt. Wir gehen

jedoch davon aus, dass die Maschine in den vorangehenden Kapiteln neu

gebaut wurde und nun erstmals in Betrieb genommen werden soll. Daher

beginnen wir wirklich ganz von vorne.

Das war wichtig, denn im Kessel der Baureihe C 5/6 fanden 8,4 m3 Wasser Platz.

Das entsprach ungefähr der Hälfte des Inhaltes im

Tender. So musste

man die

Lokomotive vor der ersten Inbetriebnahme mit nicht weniger als

26,4 m3 Wasser befüllen. Das entsprich in etwa einem Badebecken

von 5x3x2 Meter. Eine ansprechende Menge Wasser.

Hinzu kamen dann noch die

verhältnismässig leicht zu beladende acht Tonnen

Kohlen. Diese wurden in

den

Depots mit Hilfe von speziellen

Kränen

in das oben offene

Kohlenfach geworfen. So musste weniger Handarbeit verrichtet werden.

Trotzdem diese Kohle musste natürlich so gut wie möglich verladen werden,

da nur so die volle Menge von acht Tonnen den notwendigen Platz auf dem

Tender fand. Auch der Kran musste mehrmals drehen.

Schliesslich wurde noch etwas

Holz

in unterschiedlicher Schnittgrösse und Reisig verladen. Auch die für

die beweglichen Teile benötigten

Schmiermittel fehlten nicht. Damit diese

Packliste abgeschlossen werden kann, musste auch das benötigte Werkzeug

mitgeführt werden. Nun war eigentlich der Punkt, bei dem die

Lokomotive

gewogen wurde. Schwerer werden konnte sie nicht mehr, denn alle Behälter

waren aufgefüllt worden.

Wir haben bereits erfahren,

dass unterschiedliche Gewichte für die

Lokomotive angegeben wurden. Dabei

wurde von 125,6 bis 129,5 Tonnen gesprochen. Bei acht Tonnen

Kohlen und

insgesamt rund 26 Tonnen Wasser lesen sich solche Differenzen komisch. Das

Gewicht der Lokomotive konnte sich im Betrieb um nicht weniger als 34

Tonnen verändern. Deshalb können wir ein mittleres Gewicht von 128 Tonnen

als üblich ansehen.

In diesem Zustand wurde die

Lokomotive vom Personal der

Depots übernommen. Das teure

Lokomotivpersonal kam

erst in einigen Stunden. Im Depot gab es auch Hilfsmittel, die verwendet

werden konnten. Standen diese Einrichtungen nicht bereit, war der Weg zur

betriebsbereiten Lokomotive sehr lange. Mit unserem Glück haben wir

absolut keinen Druck im

Kessel, das Depot ist ausgefallen und eine zweite

Lokomotive, die helfend zur Seite steht, gibt es auch nicht.

Damit begann die Entwicklung

von Wärme und im

Kessel wurde das kalte Wasser bereits erhitzt. Natürlich

war davon noch nicht viel zu erkennen. Ausgebaut wurde das Feuer

schliesslich mit

Holz und

Kohlen. Abgeschlossen war der Ausbau des Feuers mit dem komplett belegten Rost. Da jedoch nur die natürliche Zirkulation vorhanden war, kam aus dem Kamin beissender Rauch. Dieser wurde entweder in einem Abzug aus dem Gebäude geführt, oder bei im Freien stehender Lokomotive das Gelände einnebelte.

Man konnte so auch keine

grosse Wärme erzeugen. Daher stieg der Druck im

Kessel nur sehr be-scheiden

an und so lange konnte man nicht viel verändern.

Mit dem gestiegenen Druck im

Kessel konnte, sobald genügend Druck vorhanden war, der

Hilfsbläser

in der

Rauchkammer aktiviert werden. Durch den in das

Kamin geblasenen Dampf

wurde der Luftzug verstärkt und das Feuer begann kräftiger zu brennen.

Erst jetzt setzte die Dampfproduktion richtig ein und der Druck im Kessel

stieg. Der Vorgang endete, wenn der Betriebsdruck des Kessels und somit

der

Lokomotive erreicht wurde.

In den

Depots und Werkstätten

konnte man eher mit diesem Schritt beginnen, denn dort wurden spezielle

Anfachlanzen verwendet. Diese konnten in den

Kamin gesteckt werden. Mit

Hilfe von

Druckluft oder Dampf von einer

Rangierlokomotive wurde der Effekt des

Hilfsbläsers simuliert. In Depots remisierte Maschinen waren mit dem

Reservefeuer auf diesem Stand gehalten. Daher konnte man dort gleich mit

dem Hilfsbläser starten.

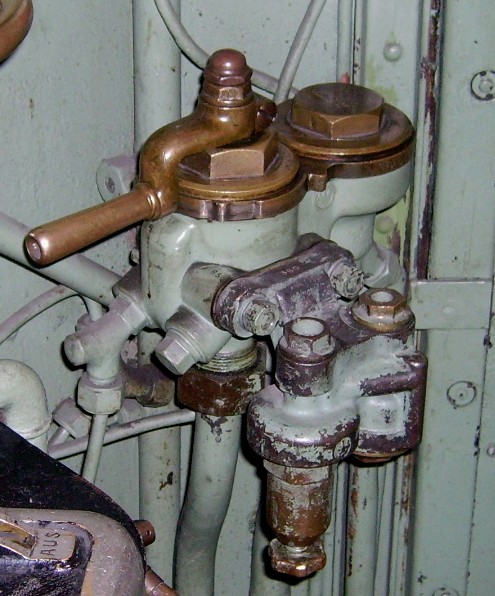

Da bis zu diesem Zeitpunkt

mehrere Stunden vergehen konnten. Wurde das damit beauftragte Personal mit

anderen Arbeiten beschäftigt. Die Kontrolle und Nährung des Feuers

erfolgte in einem regelmässigen Rhythmus. Zu den anderen an der

Lokomotive

anstehenden Arbeiten gehörte die

Schmierung. So wurden nun die Behälter

aufgefüllt. Damit wurde die Lokomotive betriebsbereit gemacht und wartete

auf das

Lokomotivpersonal.

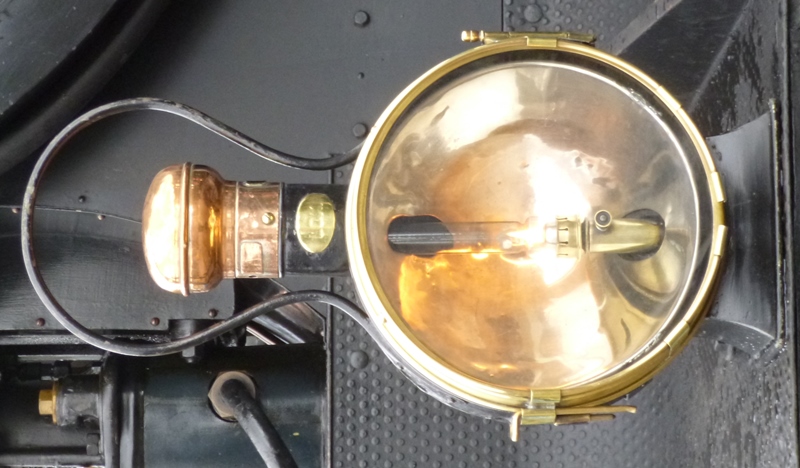

Dieses erschien mit den

Lampen für die

Beleuchtung. Diese gehörten nicht zur

Lokomotive und

dienten aufgesteckt als Signal, dass die Lokomotive betriebsbereit ist.

Daher kamen die Lampen mit dem

Lokomotivpersonal.

Die

Beleuchtung wurde mit, in

der Lampisterie bezogenen,

Karbidlampen erstellt. Die entsprechenden

Laternen wurden in speziellen Halterung aufgesteckt, diese befanden sich

auf beiden Seiten über den

Puffern. Vorne wurde die obere Lampe mittig vor

der

Rauchkammertüre aufgesteckt. Hinten kamen selten alle drei Lampen zur

Anwendung. Dabei wurde die obere Lampe nur über den

Wasserkasten zur

Position gebracht. Angezündet wurden die Laternen nur auf Strecken mit längeren Tunnels oder in der Nacht, wo so oder so Licht benötigt wurde. Am Tag oder bei kurzen Tunnels fuhren die Dampflokomotiven ohne Licht, jedoch mit den aufgesteckten Laternen.

Die

farbigen

Signalbilder der damaligen Zeit wurden am Tag mit mitgeführten

Tafeln dargestellt. Bei Dunkelheit waren es Vorsteckgläser, die bei jeder

Lampe in einer Halterung mitgegeben wurden. Wenn genug Druck im Kessel vorhanden war, konnte die Luftpumpe in Aktion gesetzt werden. Diese musste nun Druckluft erzeugen, so dass die pneumatischen Bremsen in Betrieb genommen werden konnten.

Damit war die

Lokomotive mit dem Fahrpersonal

besetzt, korrekt signalisiert und der Betriebsdruck war vorhanden. Noch

konnte sie jedoch nicht losfahren, denn vor jeder Fahrt musste die

korrekte Funktion der

Bremsen geprüft werden. Daher wurde mit dem Regulierbremsventil die Bremse angezogen. Diese wirkte nur auf den Tender, so dass die Anzeigen der Lokomotive nur den Druck in der Leitung anzeigen konnten. Dieser sollte jedoch dem Druck im Bremszylinder entsprechen.

Die

Kontrolle war nötig, weil die

Lokomotive im

Rangierdienst in den meisten

Fällen mit dieser

Regulierbremse abgebremst wurde. Daher war es wichtig, dass die

direkte

Bremse korrekt geprüft wurde.

Um die

automatische Bremse zu

prüfen, musste die

Hauptleitung mit Hilfe des eingebauten

Führerbremsventils

Bauart

Westinghouse W4 auf fünf

bar

gefüllt werden.

Erst jetzt konnte die Hauptleitung mit Hilfe des

Ventils abgesenkt werden.

Die angezogenen

Bremsen der

Lokomotive wurden dem Lokführer an einem

Manometer angezeigt. Damit waren die

Bremsproben abgeschlossen und die

Handbremse

durfte gelöst werden.

Erst jetzt war die

Lokomotive

wirklich einsatzbereit. Wobei vor dem Einsatz die bisher verbrauchten

Vorräte ergänzt wurden. Dazu wurden zusätzliche

Kohlen verladen und der

Wasserkasten mit frischem Wasser aufgefüllt. Dazu musste man jedoch oft

eine erste Fahrt absolvieren. Diese Fahrt nutzen wir, um die Handlungen

des

Lokomotivpersonal anzusehen, denn gefahren wurde in den meisten Fällen immer

mit einem Lokführer.

Die Positionen im

Führerstand

wurde auf der Fahrt klar bezogen. Der

Heizer

hatte die linke Seite bis

weit über die Mitte für sich. Diesen Platz benötigte er, da er ja die

Kohlen in die

Feuerbüchse werfen musste und das war praktischer, wenn er

genügend Platz hatte. Die Arbeit des Heizers war also das Feuer und die

Versorgung desselben. Da das aber nicht ständig erfolgen musste, konnte er

auf der Fahrt auch andere Aufgaben übernehmen.

Angeordnet wurden diese auf der linken und rechten

Seite des stehenden Lokführers. So konnte der Lokführer die

Bremsen mit

der Hand bedienen und diese unabhängig von der anderen Bremse regulieren.

Er war also stets bremsbereit. Dazwischen war dann das Handrad für die Steuerung vorhanden. Hinzu kam ein Regler für den Regulator, der sich in der oberen linken Ecke befand.

Das waren schon alle

Bedienelemente, die der Lokführer für seine Arbeit benötigte. Hilfsmittel,

wie den

Fahrplan, konnte er in speziellen Halterungen, die an der

Feuerbüchsrückwand montiert wurden, ablegen oder aufspannen. Der Arbeitsplatz

war daher schlicht ausgefallen.

Bei den Aufgaben des

Heizers

müssen wir nicht nähergehende Informationen ansehen. Anders beim

Lokführer, denn er war die Person, die entschied, wann und wie sich die

Lokomotive in Bewegung setzte. Dazu nahm er seinen Standplatz bei den

Bedienelementen ein. Sie haben richtig gelesen, er nahm seinen Standplatz

ein, denn die Lokomotive wurde stehend bedient. Eine Sitzgelegenheit gab

es nicht, so dass während der Arbeit gestanden wurde.

Eine Dampflokomotive konnte

man auf zwei unterschiedliche Arten bedienen. Wie das zu machen war, war

eine Sache des Aufbaus, aber auch des Personals oder der Vorgaben durch

die Leitung. So wurde nicht jede Dampflokomotive gleich bedient. Die hier

vorgestellte Variante stellt daher nur eine Möglichkeit dar. Dabei gehen

wir davon aus, dass die optimale Fahrt erreicht werden sollte und daher

eine dynamische Lösung angestrebt wurde.

Der Lokführer stellte den

Dampfzufluss ein. Dazu war der beim

Dampfdom montierte

Regulator

vorhanden. Dieser konnte bei dieser

Lokomotive nur relativ grob geöffnet

und geschlossen werden. Daher wurde der Regulator unmittelbar vor der

Fahrt geöffnet. Damit wurde mehr oder weniger Dampf dem

Kessel entnommen

und so den

Zylindern zugeführt. Noch fuhr die Lokomotive jedoch gar nicht

los, denn der Dampf gelangte nur zu den

Schiebern.

Die

Lokomotive fuhr nun langsam los und je mehr die Steuerung eingelegt wurde,

desto grösser wurde die erzeugte

Zugkraft. Eine stufenlose Verstellung der

Zugkraft war daher mit Hilfe der Steuerung möglich. Feine Veränderungen

konnten mit der Steuerung angepasst werden. Unmittelbar nach der Abfahrt wurden die an den Niederdruckzylindern ange-brachten Schlemmhahnen geöffnet. Dadurch strömte Dampf aus dem Zylinder ins Freie und zog allenfalls sich im Zylinder gebildetes Wasser aus der Dampfmaschine.

Nach

ein paar Bewegungen konnten die

Schlemmhahnen wieder geschlossen werden.

Damit konnte die volle Kraft des Dampfes ausgenutzt werden. Die

Lokomotive

fuhr nun und wurde schneller. Der Lokführer konnte nun die Steuerung laufend verstellen und so die Zugkraft erhöhen oder verringern. Je grösser die Füllung der Zylinder war, desto mehr Zugkraft konnte die Lokomotive erzeugen.

Die

Zugkraft wurde also mit der Menge des Dampfes

reguliert. Bekamen die

Zylinder mehr Druck, bewegten sie sich schneller

und die Kraft darin stieg auch an. Die

Lokomotive konnte bei guter

Bedienung sehr sanft anfahren.

Die gefahrene Geschwindigkeit

konnte der Lokführer anhand der Anzeige am

Geschwindigkeitsmesser

ablesen.

Dieser wurde mechanisch ab der unter dem

Führerhaus montierten

Triebachse

abgetrieben. Er war nicht beleuchtet und so musste das

Lokomotivpersonal immer

eine geringe Grundbeleuchtung im

Führerstand haben und etwas zu erkennen.

Natürlich galt das auch für die anderen Anzeigen im Bereich des

Lokführers.

Der mechanischen

Geschwindigkeitsmesser

der

Lokomotive funktionierte sehr genau. So wusste

der Lokführer, wie schnell er fuhr. Die Fahrdaten wurden innerhalb des

Gerätes auf einem weissen Papierstreifen aufgezeichnet. Diese

Aufzeichnungen mussten nach der Fahrt beschriftet, gefaltet und der

Obrigkeit abgegeben werden. Dort erfolgte eine Kontrolle, die jedoch nach

dem Prinzip des Zufalls erfolgte und nur selten systematisch ausgeführt

wurde.

Ausgeschaltet wurde

die

Zugkraft mit dem Schliessen des

Regulators. So wurde die Zufuhr des

Dampfes unterbrochen und die

Dampfmaschinen liefen leer mit. Die Steuerung

blieb in der Position. Verzögert wurde die Lokomotive ausschliesslich mit den pneumatischen Bremsen. Dabei wurde für eine Fahrt im Gefälle die Regulierbremse genutzt. Um den Bremsweg vor einem Signal einhalten zu können, musste jedoch die automatische Bremse benutzt werden.

Nur jetzt wirkten auch die

Bremsklötze der

Lokomotive.

Letztlich wurde so angehalten und die Lokomotive blieb stehen. Die

Steuerung konnte nun in die neutrale Stellung genommen werden. Nachdem wir die Lokomotive in Betrieb genommen haben und damit auf die Fahrt gingen, wird es Zeit, dass wir die Maschine wieder ausser Betrieb setzen. Diesen Vorgang werden wir bis zu jenem Punkt verfolgen, an dem wir die Lokomotive übernommen haben.

Das bedeutet, dass wir die Dampflokomotive nach der Fahrt dem Unterhalt

zuführen. Das konnte in einem

Depot sein, aber auch in einer grösseren

Werkstätte. Die Maschine fuhr nach Ankunft im Depot zuerst auf die Schlackengrube. Dort wurden der Aschekasten und die Rauchkammer von den Überresten des Feuers befreit. Bei der Entleerung des Aschekastens, ging meistens auch das Feuer in die Grube.

Wobei das über den

Kipprost erfolgte.

Lokomotiven, die gleich

wieder einen Einsatz hatten, behielten natürlich das Feuer an Ort und

Stelle. Dann wurde die Reinigung der

Rauchkammer jedoch ungemütlich.

Sie können sich vorstellen,

dass mit dem Öffnen der

Rauchkammertüre der Luftzug augenblicklich

eingebrochen ist. Dadurch füllte sich die

Rauchkammer mit Rauch und die

Sicht wurde schlecht. Zudem war der Rauch auch nicht gesund, denn die

enthaltenen

Gase wirkten betäubend und waren zum Teil giftig. Daher war

diese Arbeit schmutzig und natürlich beim Personal unbeliebt. Oft war es

daher die Aufgabe des

Heizers.

Diese Arbeiten benötigten natürlich Zeit, so dass ein Stilllager

oft mit etwas mehr als einer Stunde geplant wurde. So hatte man Reserven,

wenn die

Lokomotive an einer Stelle nicht gleich behandelt wurde. Da wir unsere Lokomotive jedoch dem Unterhalt zuführen, ergänzen wir eventuell die Kohlen. Meistens war jedoch noch genug vorhanden um die Lokomotive wieder anheizen zu können. Daher fuhr man nach der Reinigung mit dem noch im Kessel vorhandenen Dampf an den Abstellort.

Auch wenn das Feuer nicht mehr

vorhanden war, die heissen Metalle vermochten noch genug Wärme abzugeben,

so dass der Dampf nicht gleich zu neige ging. So erreichte die Lokomotive ihren Standplatz. In der Folge wurde die Handbremse angezogen und die Maschine so vor dem Entlaufen gesichert. Die Arbeiten waren vorerst abgeschlossen, denn nun musste das heisse Wasser im Kessel zuerst abkühlen.

Das sich von der

Lokomotive entfernende

Lokomotivpersonal nahm die

Lampen der

Dienstbeleuchtung

mit und übergab diese der Lampisterie, wo die Laternen wieder für

den nächsten Einsatz aufbereitet wurden. Erst wenn sich das Wasser genug abgekühlt hatte, konnte der Kessel mit Hilfe eines Ablasshahns entleert werden. Das erfolgte meistens, wenn das Wasser von der Temperatur her so heiss war, wie wenn Sie das heisse Wasser zu Hause öffnen.

In der

Folge war der

Kessel leer und konnte dem Unterhalt zugeführt werden. Die

Arbeiten in der

Feuerbüchse waren daher schweisstreibend, da das Metall

immer noch eine gewisse Wärme hatte.

Wir haben die Bedienung

abgeschlossen. Das Wasser wurde entlassen und die

Druckluft ist ebenfalls

nicht mehr vorhanden. Damit beginnen die Arbeiten bei der Inbetriebnahme

wieder von vorne. Wir wissen jedoch, dass das eine lange Zeit in Anspruch

nimmt. Daher wurden

Lokomotiven längere Zeit mit einem kleinen Feuer

abgestellt. Dieses Reservefeuer reichte aus, dass das Wasser heiss ist,

aber nicht so heiss, dass zu viel Druck entsteht.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Wir gehen auch davon aus,

dass die

Wir gehen auch davon aus,

dass die  Um das Feuer in der

Um das Feuer in der

Bisher wurden die Arbeiten

vom Personal des

Bisher wurden die Arbeiten

vom Personal des  Die rechte Seite gehörte dem

Lokführer. Dort fand er seine für die Fahrt benötigten Bedienelemente vor.

Diese bestanden aus den

Die rechte Seite gehörte dem

Lokführer. Dort fand er seine für die Fahrt benötigten Bedienelemente vor.

Diese bestanden aus den  Um losfahren zu können wurde

die Steuerung aus der Mitte verschoben. Dazu begann der Lokführer am

grossen

Um losfahren zu können wurde

die Steuerung aus der Mitte verschoben. Dazu begann der Lokführer am

grossen

Traf man auf der Fahrt auf

ein

Traf man auf der Fahrt auf

ein

Sofern wir die

Sofern wir die