|

Schlussworte mit den Folgen |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema |

|

||||||||||

|

Wir haben nun die ersten

Triebwagen mit thermischen

Antrieben kennen

gelernt. Es zeigte sich dabei, dass diese nicht in jedem Fall überzeugen

konnten. Die Lösungen mit

Benzinmotoren konnten sich schlicht nicht

durchsetzen. Dabei war das Problem nicht nur beim gefährlichen

Treibstoff

vorhanden. Die damaligen Motoren konnten bei den schweren Fahrzeugen

einfach das verlangte

Drehmoment nicht aufbringen. Um vorwärts zu kommen,

mussten hohe Drehzahlen her.

Nachteilig war, dass die Motoren

eher träge reagierten, wenn die Drehzahl erhöht werden sollte. Bei den

Bah-nen war das hingegen kein Problem und so kamen nur noch diese Motoren

zum Einbau.

Benzin blieb aber auf der Strasse wichtig. Ein weiteres Problem war der schwere Aufbau. Auch wenn mit Leichtmetall versucht wurde Gewicht zu spa-ren, leicht wurden die Fahrzeug oft nicht gerade. Mit diesem Aufbau konnte man keinen Blumentopf ge-winnen.

So

tuckerte man gemütlich durch das Land. Gut zu Be-ginn knallte und zischte es

auf der Fahrt. Jeder Comic-Autor wäre darob vermutlich erblasst. Allgemein

blieb es träge und gemütlicher, als mit der alten Dampfloko-motive. Wollte man auf nicht elektrifizierten Strecken mit anderen Antrieben arbeiten, dann ging das nur mit geringem Gewicht und ohne mitgeführte Wagen. Sollten solche mitgenommen werden, musste man notgedrungen auch bei den Dieselmotoren auf Lokomotiven setzen. Schwache Nebenstrecken benötigten diese aber nur in den seltensten Fällen. Doch die Industrie sah das Problem und präsentierte Lösungen für die Anlagen.

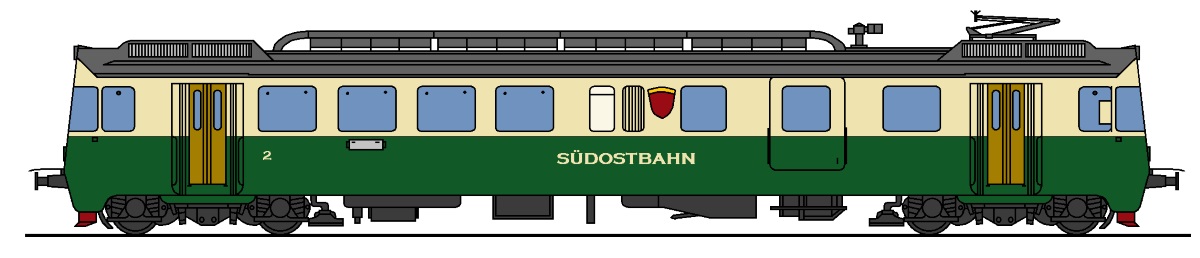

Zusammen mit dem

Triebwagen

CLe 2/4 kamen auch zwei Modelle mit

Dieselmotor. Als

CLm 2/4 bezeichnet, sollten sie auf

Nebenstrecken

verkehren. Mit diesen kleinen roten Flitzern sollte die Post abgehen.

Bekannt wurden die Züge als

Rote Pfeile und wirklich schnell waren nur die

elektrischen Vertreter. Mit dem Dieselmotor ging bei hohen

Geschwindigkeiten nicht mehr viel und Nebenstrecken waren kaum als

Rennbahnen bekannt.

Die Erfahrungen hätten vermutlich auch in der Schweiz zu

erfolgreichen Fahrzeugen geführt, aber eben, es sollte anders kommen und

wie so oft, sollte sich die Geschichte wiederholen. Wirklich schlimm wurde

es diesmal.

Mit dem zweiten Weltkrieg kam die mechanisierte Kriegsführung. Die

schnellen Truppen benötigten

Treibstoffe und das führte dazu, dass auf dem

Markt kaum mehr die benötigten Mengen verfügbar waren. Was in die Schweiz

kam, beschlagnahmte die Armee, die in der Zeit nicht nur die Verteidigung

übte, sondern die Freiheit aktiv verteidigte. Auch dafür waren Triebstoffe

wichtig und das Nachsehen hatten die Bahnen mit solchen Fahrzeugen.

Auch wenn der General während dem Krieg im knallroten Flitzer durchs Land

fuhr. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten wieder die alten

Dampfrösser ran. Hier konnte man immerhin noch einheimisches

Holz in die

Feuerbüchse schmeissen, bei einem

Dieselmotor ging das schlicht nicht

mehr. Die Probleme mit den importierten Betriebsstoffen waren gross und

das passte nicht jedem Menschen im Land.

Es kam ein Entscheid, dessen Folgen schlimmer waren, als jener für den

Beginn der Elektrifizierung. In der Schweiz sollten die Bahnen mit

Fahrleitungen versehen werden. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

elektrifizierten auch schwache

Nebenstrecken. Wo es wirklich nicht mehr

ging, wurde die Einstellung des Verkehrs verfügt. Eine davon betroffene

Nebenstrecke war jene zwischen Niederglatt und Otelfingen.

Privatbahnen, die sich die Arbeiten nicht leisten konnten, wurden mit

Mitteln des Bundes elektrifiziert. Dazu gehörte auch die Mittellose

Thurgaubahn. Äh richtig heissen sollte es Mittelthurgaubahn. Nur eben das

mit den fehlenden Mitteln war kein Geheimnis. Als eine der letzten

Privatbahnen sollte auch sie mit einer

Fahrleitung versehen werden. Damit

waren nahezu 100% der Bahnen in der Schweiz unter dem

Fahrdraht.

Dass diese traumhafte Zahl aber nicht stimmt, verdanken wir der Brienz

Rothorn Bahn. Als die Aktionen mit den

Fahrleitungen begannen, hatte man

dort wegen den fehlenden finanziellen Mitteln den Betrieb schlicht

eingestellt. Die Bahn fuhr nicht und so kam auch niemand auf die Idee eine

Fahrleitung zu bauen. Als man es wieder schaffte Geld zu bekommen, war die

Aktion beendet und am Rothorn verkehrten wieder Dampflokomotiven.

So kam es dazu, dass die Schweiz eine sehr grosse Attraktion hat, denn wo

kann man sagen, dass es nur eine

Bergbahn gibt, die keine

Fahrleitung hat

und die immer noch mit Dampflokomotiven fährt. Der Bahn auf das Rothorn

bei Brienz kann das nur gut tun, denn nun denkt eigentlich niemand mehr an eine

Fahrleitung und auch die Einstellung ist kein Thema. Auch ich blickte

immer wieder auf die Züge, wenn ich Brienz passiere, denn sie gehören

dazu.

Natürlich gibt es Museumsbahnen, die auch ohne

Fahrleitung fahren. In den

meisten Fällen wurde sie einfach abgebaut. Bei der Strecke von Etzwilen

nach Singen kam es zum

Anschlussgleis. Für diese und andere Anlagen ohne

Fahrleitungen mussten aber Modelle mit

Dieselmotor her. In der nun

folgenden Tabelle ist die weitere Geschichte der thermischen Traktion bei

den Schweizerischen Bundesbahnen SBB aufgeführt.

|

|||||||||||

|

Thermische Triebfahrzeuge der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB |

|||||||||||

|

Baujahr |

Bezeichnung |

Nummer |

Bauart |

Bemerkungen |

|||||||

|

1935 |

611 - 612 |

Triebwagen |

Umbau in RCe 2/4 |

||||||||

|

1939 |

Am 4/4 |

18 451 - 18 452 |

Lokomotive |

Später als Bm 4/4 II |

|||||||

|

1941 |

Am 4/6 |

1101 |

Lokomotive |

Gasturbine |

|||||||

|

1954 |

Bm 6/6 |

18 501 – 18 514 |

Lokomotive |

Schwerer Rangier |

|||||||

|

1957 |

RAm TEE I |

501 -502 |

Triebzug |

Zusammen mit NS |

|||||||

|

1959 |

Em 3/3 |

18 801 – 18 841 |

Lokomotive |

Rangierdienst |

|||||||

|

1960 |

Bm 4/4 |

18 401 – 18 446 |

Lokomotive |

Rangierdienst |

|||||||

|

1970 |

Em 6/6 |

17 001 – 17 006 |

Lokomotive | Umbau aus Eem 6/6 | |||||||

|

1976 |

Am 6/6 |

18 521 – 18 526 |

Lokomotive |

Rangierdienst |

|||||||

|

1988 |

Am 4/4 |

18 461 – 16 467 |

Lokomotive |

Ehemals V 200 DB |

|||||||

|

1991 |

Em 3/3 |

831 000 – 002 |

Lokomotive |

Rangierdienst |

|||||||

| 1992 | Am 842 |

842 000 – 001 |

Lokomotive | Ehemals Sersa | |||||||

|

1996 |

Am 841 |

841 000 – 039 |

Lokomotive |

Baudienste |

|||||||

|

2003 |

Am 840 | 840 001 – 003 |

Lokomotive |

Einsatz in Italien |

|||||||

|

2003 |

Am 843 |

843 001 – 090 |

Lokomotive |

Rangierdienst |

|||||||

|

Wenn wir die Tabelle genauer ansehen, dann erkennen wir, dass es sich mit

sehr wenigen Ausnahmen immer um

Lokomotiven handelte. Die

Triebzüge RAm

TEE I wären in der Schweiz nicht nötig gewesen, denn so hochwertige Züge

verkehren auf

Hauptstrecken und diese waren 1957 längst unter der

Fahrleitung. Jedoch sollten die Einheiten bis in die Niederlande fahren

und dann war es mit den Fahrleitung schnell vorbei.

Moderne Grossdiesel können

auch auf der Strecke verkehren. Bei der

Baureihe Am 840 war das sogar

vorgesehen. Jedoch nicht in der Schweiz, sondern in Italien.

Nicht in der Tabelle aufgeführt sind die zahlreichen Kleinfahrzeuge mit

Dieselmotor. Sie werden als

Traktoren bezeichnet und solche wurden nur im

Rangierdienst von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingesetzt. Mit

speziellen Aufbauten gab es sie auch bei den Baudiensten. Hier ist die

Anzahl so gross, dass sie alleine die Tabelle gesprengt hätten. So

unübersichtlich sollte sie nicht werden und daher fehlen halt

Baureihen.

Fahrzeuge die für die Intervention vorgesehen sind, müssen auch

funktionieren, wenn die

Fahrleitung keine

Spannung mehr führt. Diese sind

mit thermischen

Antrieben versehen worden. Es gibt sie also überall, die

Triebfahrzeuge mit einem

Dieselmotor und das in einem Land, das kleinlaut

davon spricht, dass 99.9% der Strecken elektrisch befahren werden. Wie

schon erwähnt, es gibt die Ausnahme von dieser Regel.

Die Tabelle ist nicht abgeschlossen und kann erweitert werden. Eher üblich

sind heute elektrische

Triebfahrzeuge, die über einen

Dieselmotor verfügen.

Das Problem sind die von den Dieselmotoren erzeugten

Abgase. Diese sollte

man vermeiden und nun sind auch die

Akkumulatoren so weit, dass damit

gefahren werden kann. Es wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis auch

wirklich überall mit Ausnahme dem Rothorn bei Brienz elektrisch gefahren

wird.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

||||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Das bekam dem Motor nicht besonders und damit blieb der Erfolg aus. Anders

sah es beim

Das bekam dem Motor nicht besonders und damit blieb der Erfolg aus. Anders

sah es beim  Es war nicht die bescheidene

Es war nicht die bescheidene

Alle

Alle