|

Der Triebwagen CFm 2/4 Nr. 9921 |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Baujahr: |

1932 |

Leistung: |

220 kW / 300 PS | ||||||||

|

Gewicht: |

42 t |

V. max.: |

75 km/h |

||||||||

|

Normallast: |

Nicht bekannt |

Länge: |

17 800 mm |

||||||||

|

Wenn es in der beginnenden Geschichte der thermischen

Triebwagen

in der Schweiz einen

Versuchsträger

gab, der seinen Namen verdiente, dann haben wir ihn nun gefunden. Der

Triebwagen CFm 2/4 mit der Nummer 9921 kam in einer Zeit, wo ein paar

Exoten in der Schweiz zeigten, dass mit

Dieselmotoren

kaum die

Fahrpläne

der elektrischen

Triebfahrzeuge

gefahren werden konnten. Besonders dann, wenn es sich um Triebwagen

handelte.

Die grossen und schweren Motoren beanspruchten wert-vollen Platz und sie sorgten auch zu Problemen mit den Achslasten.

Ein Problem, dem sich mit dieser Reihe die Schweize-rische

Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM annehmen wollte.

Ziel war es, den

Dieselmotor

unter dem Wagenboden zu platzieren und dabei nicht zu viel

Leistung

zu verlieren. Durchaus eine lobenswerte Idee, die damals bei den

elektrischen

Triebwagen

gerade umgesetzt werden sollte. Daher galt es auch bei den thermischen

Modellen eine solche Lösung zu finden. Nur so konnte der grosse Vorteil

gegenüber den

Dampfmaschinen

ausgespielt werden. Der SLM ging es dabei nicht nur um die Schweiz.

Mit einer mechanischen Übertragung sollte zudem viel von der

Leistung

genutzt werden. Bei den

Dieselelektrischen Lösungen wurden damals die

Fahrstufen

mit den

Widerständen

erstellt. Das ergab grosse Verluste und auch bei hydraulischen Lösungen

war ein geringer Verlust vorhanden. Eine mechanische Lösung musste nur die

Hemmung der

Getriebe

überwinden und dann konnte die Kraft auf den

Antrieb

übertragen werden.

Auch wenn der

Triebwagen

eine Bezeichnung und eine Betriebsnummer nach den Normen der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB bekommen hatte, verblieb er im Eigentum

der SLM. Diese war damit für alle Schritte mit dem

Versuchsträger

alleine verantwortlich und das betraf auch die externen Aufträge, die

erteilt werden mussten, denn die SLM war ein Lokomotivbauer und nicht

direkt mit Triebwagen beschäftigt.

Es war ein tragender Rahmen mit den Zug- und Stossvorrichtungen und ein Kasten mit Gerüst aus Holz vorhanden. Das Konstrukt wurde dann noch mit Blechen verkleidet.

Dabei war eigentlich nur spannend, dass das Fahr-zeug auch für

betriebliche Einsätze ausgelegt wer-den sollte. Die Aufteilung umfasste den vorderen Führerstand mit dem angrenzenden Abteil in der dritten Wagen-klasse. Dieses war für 30 rauchende Fahrgäste vorgesehen.

Ihm folgte die

Einstiegstüre

und danach das mit 19 Sitzlätzen deutlich kleinere Abteil für die nicht

rau-chenden Fahrgäste. Scheinbar waren damals bei der SLM viele Raucher

angestellt worden, denn Bahnen versuchten immer einen Ausgleich bei den

Sitzen zu bekommen.

Zum Schluss kamen dann noch das 12 m2

grosse

Gepäckabteil

und der zweite

Führerstand.

Wie damals üblich verfügten die Führerstände über eigene Einstiege. Die

Bedienung erfolgte auf der linken Seite und stehend. Das war speziell,

denn

Triebwagen

wurden bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB seit Beginn sitzend

bedient. Hier war klar der von

Lokomotiven

abgeleitete Führerstand des Triebwagens zu erkennen.

Viel Zeit wollen wir nicht mit dem 17 800 mm langen Aufbau

verlieren. Hier gab es keine Neuerungen, denn das Fahrzeug musste zu den

anderen Fahrzeugen passen und selbst bei der Farbgebung orientierte man

sich an den

Staatsbahnen.

Einzig auf die Bahnanschriften wurde verzichtet. Wer nun einen gut

sichtbaren Hinweis auf die SLM erwartet, muss enttäuscht werden. Es waren

lediglich die Hinweise zu den Abteilen vorhanden.

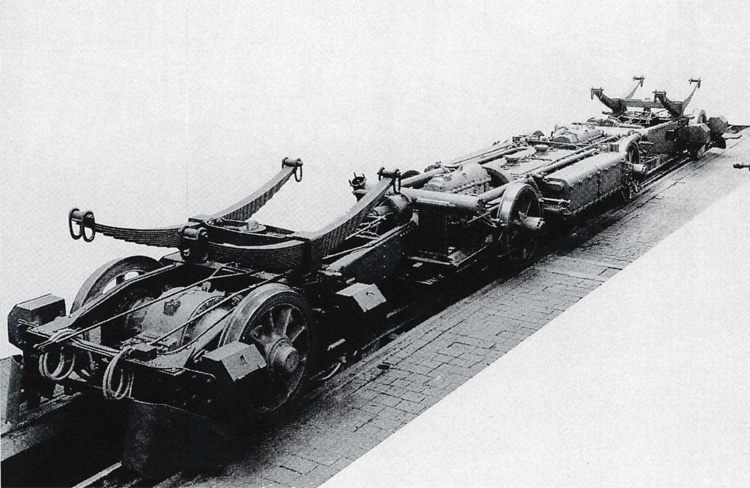

Mit A 2’ A haben wir eine Lösung, die unüblich ist. Es wird aber

noch spannender, wenn wir erfahren, dass sich der Kasten gar nicht auf den

Laufachsen

abstützte und auch diese waren gar nicht so üblich. Das mittige Laufdrehgestell war für die Aufnahme des Dieselmotors und des Getriebes vorgesehen. An diesem waren dann die beiden Bisselachsen vorhanden. Da es sich hier jedoch um die angetriebenen Achsen handelte, dürfen wir sie nicht wie üblich als Bissellaufachse bezeichnen.

Es war einfach eine

Bauart,

die auf diesem bekannten

Laufachsen

aufbaute. Bereits jetzt ist klar, dass ich nicht zu viel versprochen habe,

denn das

Fahrwerk

war spe-ziell.

Bei den

Achsen

selber gab es keinen Unterschied. Es wur-den

Speichenräder

mit

Bandage

verwendet und diese hatten einen Durchmesser von 950 mm erhalten. Das war

sehr gering und passenden Ersatzteile fanden sich bei den

Laufachsen

von anderen

Baureihen.

Es wurde also auch auf den Betrieb geachtet, auch wenn es ein Exot sein

sollte, der wirklich so bezeichnet werden darf. Mit dem

Antrieb

kommen wir zum Grund für das

Laufwerk.

Es bleibt der Kasten, denn dieser stützte sich über

Gleitplatten

und Führungen auf den beiden Bisselachsen ab. Um das

Fahrwerk

gegenüber dem Kasten abzufedern, waren

Blattfedern

verwendet worden. Bedingt durch den Aufbau befanden sich die Drehpunkte

bei den beiden

Achsen

am Schluss, das

Drehgestell

in der Mitte konnte sich seitlich verschieben. Trotz einer guten Führung

in geraden

Gleis,

war auch der Kurvenlauf sehr gut.

Dazu war eine

Kardanwelle

verwendet worden. Diese sind bei solchen

Antrieben

durchaus üblich und hier konnte so auch die Auslenkung der führenden

Achse

ausgeglichen werden. Wie jedes Fahrzeug musste auch dieses abgebremst werden. Dazu wurde wegen der Kombination mit üblichen Wagen Druckluft benötigt. Diese wurde mit einem auf mechanische Weise angetriebenen Kom-pressor erzeugt.

So viele Verbraucher, wie bei anderen

Baureihen

waren hier gar nicht mehr vorhanden, denn es wurden wirklich nur die

Bremse

damit ver-sorgt. Wobei die

Staatsbahnen

immerhin noch die

Lokpfeife

durchsetzen konnten. Da alles so einfach wie möglich sein sollte, wurde auch bei der Bremse nur das Minimum vorgesehen. Verbaut wurde die Westinghousebremse mit einem einlösigen Steuerventil.

Diese wurde auch für die Wagen benötigt und daher war diese

wichtig. Nicht sinnvoll erschien den Konstrukteuren die

Regulierbremse.

Daher wurde auf deren Einbau verzichtet. Das war jedoch bei den anderen

thermischen Modellen auch der Fall.

Bei den mechanischen Bauteilen kam eine normale

Klotzbremse

zum Einbau. Jede

Achse

wurde mit

Bremsklötzen

an der Drehung gehindert. Dabei besass jede Bisselachse einen

Bremszylinder

und dessen

Bremsgestänge

führte auch zur benachbarten

Laufachse.

Diese waren hier gebremst, da sie in einem

Drehgestell

eingebaut wurden. Die

Handbremse

wirkte immer auf das benachbarte Gestänge und so waren gute

Bremsen

vorhanden.

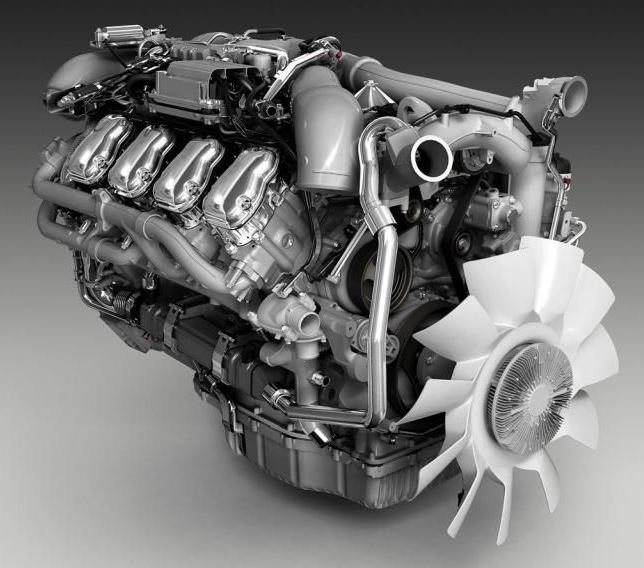

Der Regelbereich befand sich zwischen dieser Drehzahl und jener

von 350 Umdrehungen in der Minute. Soweit haben wir einen normalen

Dieselmotor

für das Fahrzeug erhalten. Wegen dem verfügbaren Platz musste der Dieselmotor sehr flach aufgebaut werden. Daher wurden die einzelnen Zylinder abgelegt und wirkten von beiden Seiten auf die gemeinsame Kurbelwelle.

Diese Bauweise nennt man auch

Boxermotor

und hier konnte die

Baureihe

dadurch so gemindert werden, dass der Motor zwischen den

Laufachsen

und unter dem Wa-genkasten angeordnet werden konnte. Zudem ergab das

ruhige Abteile.

Die

Kühlung

mit Wasser war üblich und hier wurde das erwärmte

Kühlwasser auf das Dach

geführt, wo es in gut sichtbaren

Kühlern

die Wärme an die Luft abgab. Je nach Wetter konnten dabei einige Kühler

auch abgetrennt werden. Das erfolgte gerade im Winter, wo mit dem

Kühlwasser auch das Fahrzeug geheizt wurde. Eine Möglichkeit den Zug zu

heizen gab es jedoch nicht, und auch die manuelle Umstellung war nicht so

einfach.

Mit dem Regelbereich konnte nicht die gesamte Bandbreite der

Geschwindigkeiten abgedeckt werden. Daher wurden nach dem Motor

Getriebe

eingebaut. Jede Seite hatte ein baugleiches Modell erhalten. Es waren

jeweils vier Gänge vorhanden. Mit diesen konnten die Geschwindigkeiten von

14, 27, 45 und 72 km/h erreicht werden. Mit dem

Dieselmotor

war als die

Höchstgeschwindigkeit

knapp nicht erreichbar, aber es gab ja auch Gefälle.

Die Lösung war beim vierten Gang nicht nötig, weil die-ser die

Drehzahl vom Motor direkt auf die

Kardanwelle

und so auf die

Achsgetriebe

übertrug. Bei diesen erfolg-te dann auch die Änderung der Drehrichtung bei

den beiden Fahrrichtungen. Der Schaltvorgang verlangte vom Personal eine gewisse Aufmerksamkeit. So wurde mit einem Handrad, das einem Steuerkontroller entsprach die Drehzahl des Mo-tors geregelt.

Für die

Getriebe

war ein

Steuerschalter

vorhanden und daher musste mit zwei Händen gearbeitet werden. Bei der

Beschleunigung wurde zuerst das

Gas

weggenom-men, dann der neue Gang eingelegt und dann die Dreh-zahl des

Motors wieder erhöht.

Dank der

Kupplung

erfolgte die Zuschaltung ohne störende Geräusche und bei einer Verzögerung

wurde einfach das

Gas

weggenommen, die

Bremse

aktiviert und am Schluss noch der Gang angepasst. Das ist auch bei einem

Auto der Fall, besonders dann, wenn die Zeit nicht mehr reicht um die

Gänge geordnet zu schalten. Hier konnte die Einstellung sogar im

Stillstand erfolgen, denn die

Zahnräder

waren ja immer im Eingriff.

Um auf die Mitnahme eines

Heizers

zu verzichten, wurde eine

Sicherheitssteuerung

im Fahrzeug eingebaut. Diese entsprach der Ausführung, wie Sie bei den SBB

üblich war. Das galt auch für die

Beleuchtung

und andere Vorgaben bei der Bedienung. Das war klar, denn der besondere

Triebwagen

sollte bekanntlich auf dem Streckennetz der

Staatsbahnen

eingesetzt werden. Dieser Einsatz wird nun zu einem spannenden Thema mit

dem Exoten.

Mit einigen Dreiachsern der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB am Haken führte die Fahrt von Winterthur nach Romanshorn und wieder zurück.

Dabei waren durchaus ansehnliche Steigungen zu be-wältigen und im

Thurgau konnte auch schnell gefahren werden. Die Fahrten für Einstellungen und Versuche waren wirklich nur sehr kurz, denn mit dem Fahrplanwechsel im Mai 1932 kann das Fahrzeug in den Betrieb. Stationiert wurde der Triebwagen im Depot Rapperswil.

Dort war er jedoch selten, denn seine Heimat fand der Exot der SLM

in Glarus und damit recht weit von den Leuten der SLM entfernt, die das

besondere Fahrzeug durchaus auch Interessenten aus dem Ausland

schmack-haft machen wollte. Die Arbeit auf der noch nicht elektrifizierten Strecke wurde von den mit einem Benzinmotor versehenen Motorwagen übernommen.

Diese kamen einfach nicht mit den Steigungen im Kanton Glarus zu

recht und konnten besser im Raum Rapperswil eingesetzt werden. Mit seiner

doch recht ansehnlichen

Leistung

konnte er auf der Strecke durch den sprichwörtlichen «Zigerschlitz» recht

gut eingesetzt werden, wenn auch nicht für lange Zeit.

Im alpinen Bereich des Kantons sollten Stauanlagen entstehen. Die

dabei benötigten grossen Mengen an Zuschlagstoffen führten zu einem

umfangreichen

Güterverkehr.

Da man diesen nicht mit

Dampfmaschinen

abwickeln wollte, kam im Kanton Glarus die neue

Fahrleitung.

Mit der

Inbetriebnahme

derselben im Jahre 1933 wurde auch der

Personenverkehr

auf elektrische Traktion umgestellt. Der CFm 2/4 mit der Nummer 9921

packte seine Koffer.

Auch wenn das Furttal wieder mit einer

Fahrleitung

versehen worden war, galt das nicht für den Fahrweg des

Triebwagens,

der ab Otelfingen den direkten Weg der ehemaligen

National-bahn

nahm. Dort gab es noch keine Fahrleitung. Es muss erwähnt werden, dass gerade dieser Abschnitt zwi-schen Otelfingen und Niederglatt eine jener Strecken war, die statt mit einer Fahrleitung versehen zu werden, eingestellt wurden. Viele Jahre waren die Abzweigungen noch vorhanden und nur ein kurzes Stück sorgte für den Unterbruch. In Otelfingen sind die Spuren der ehemaligen Nationalbahn verschwunden und auf Seite Niederglatt ist noch ein Anschlussgleis vorhanden.

All das sollte der

Triebwagen

der SLM nicht mehr erleben. Ein Ausflug nach Brugg bekam dem Exoten nicht

gut. Am 23. Mai 1934 und damit nach einem Einsatz von zwei Jahren war er

in eine schwere Kollision verwickelt. Mit schweren Schäden wurde der Exot

nach der Bergung nach Winterthur überführt und dort der SLM übergeben.

Schliesslich gehörte er dieser Firma und nicht den

Staatsbahnen,

denn diese hätten ihn noch am Unfallplatz abgebrochen.

Bei der Begutachtung der Trümmer durch die Fachleute der SLM war

erkennbar, dass der ramponierte Holzkasten mit vertretbarem Aufwand

hergestellt werden könnte. Die verbogenen Bleche entfernen, ein neues

Gerippe und dann wäre die Sache erledigt. Soweit sollte es jedoch nicht

kommen, denn auch das

Laufwerk

war beim schweren Unfall beschädigt worden und daher musste auch dieses

untersucht werden.

Noch im selben Jahr wurde der CFm 2/4 mit der Nummer 9921

ausrangiert. Nach einem Einsatz von nur zwei Jah-ren, war das Verdickt

klar,

Triebwagen

mit

Dieselmotor

sollten leicht, rot und schnell sein. Ein Abbruch erfolgte jedoch nicht. Während dem zweiten Weltkrieg suchten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nach einem billigen Fahrzeug für einen Wagen mit Werk-statt.

Dabei stiess man auf die Trümmer und so wurde der Kasten ohne das

Laufwerk

übernommen. Das besondere Laufwerk mit seinen angetriebenen

Achsen

von Bissel sollte nicht mehr gerettet werden. Es wurde abgebrochen und

wurde dem Schrotthändler übergeben.

Als Wagen X4 mit der Nummer 99187 kam der Kasten wieder in

Betrieb. Es wurde umgebaut und dabei mit einer Küche versehen. Da noch ein

Führerstand

erhalten blieb, konnte der ehemaligen

Triebwagen

erkannt werden. Nur der

Kamin

für den Kochherd wirkte etwas verstörend, denn die

Abgase

wurden früher unter dem Fahrzeug entlassen. Jedoch haben wir mit einem

Kasten noch keinen Wagen, denn es fehlt das

Laufwerk.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB setzten einfach gerade im

Lager

oder nach

Ausrangierungen

verfügbare

Laufwerke

darunter. Etwas speziell wirkten dann die

Drehgestelle

mit den einzelnen

Rädern.

So konnte sich der kaum mehr bewegte Wagen X 4 Nummer 99 187 noch 28 Jahre

halten. Die letzten Überreste wurden danach abgebrochen und so verschwand

der CFm 2/4 mit der Nummer 9921 mit einer extrem kurzen Karriere.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Er

war von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gar nicht in Auftrag gegeben

worden. Als

Er

war von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gar nicht in Auftrag gegeben

worden. Als

Der

Wagenkasten wurde von der Firma Schindler Wagonbau Schlieren SWS gebaut.

Dabei kamen die damals üblichen Konstruktionen zur Anwendung.

Der

Wagenkasten wurde von der Firma Schindler Wagonbau Schlieren SWS gebaut.

Dabei kamen die damals üblichen Konstruktionen zur Anwendung. Deutlich

spannender wird hier das

Deutlich

spannender wird hier das

Bedingt

durch die Idee den

Bedingt

durch die Idee den

Für

die Schaltung der einzelnen Gänge gab es bei den Untersetzungen eins bis

drei eine Ölkupplung. Die

Für

die Schaltung der einzelnen Gänge gab es bei den Untersetzungen eins bis

drei eine Ölkupplung. Die

Im

Frühling begannen die

Im

Frühling begannen die  Neu

hiess das

Neu

hiess das