|

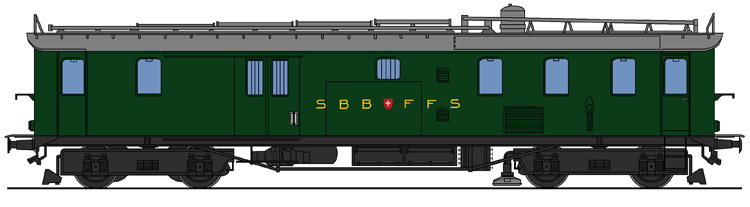

Der Triebwagen Fm 2/4 Nr. 1962 |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Baujahr: |

1930 |

Leistung: |

308 kW / 420 PS | ||||||||

|

Gewicht: |

57.3 t |

V. max.: |

75 km/h | ||||||||

|

Normallast: |

Nicht bekannt |

Länge: |

17 600 mm |

||||||||

|

Wie bei allen thermischen

Triebwagen

der Frühzeit, galt auch hier, dass mit der

Baureihe

Fm 2/4 nur alleine, oder mit geringen Lasten gefahren werden sollte. Das

erfolgte auf nicht elektrifizierten

Nebenstrecken.

Auch sonst, war der Triebwagen keine grundsätzliche Neuerung, denn auch

hier galt, es sollte der

Antrieb

erprobt werden und noch waren

Dieselmotoren

neu. Also musste für mehr

Leistung

eingespart werden.

Genauer bedeutet das, es wurde nach dem gleichen Muster gearbeitet, wie das schon beim CFm 2/4 der Fall war.

Hier sollte jedoch auf das

Personenabteil

verzichtet wer-den und so mehr Platz für den Motor geschaffen werden. Als

Folge davon konnte, das Fahrzeug gekürzt werden.

Auch wenn wir mit dem gleichen Aufbau arbeiten können, bei den

Lieferanten gab es Unterschiede. Beim mechanischen Teil gab es mit der SIG

keinen Unterschied. Auch der

Dieselmotor

wurde von der Firma Sulzer geliefert. Jedoch stammte die elektrische

Ausrüstung diesmal von der Maschinenfabrik Oerlikon MFO. Daher kann dort

auch der grösste Unterschied erwartet werden, denn bei der SIG machte man

sich das Leben leicht.

Der tragende Rahmen nahm die Bauteile auf. Er war auch für die

Übertragung der von den Zug- und

Stossvorrichtungen

übertragenen Kräfte zuständig. Im mit einem Gerüst aus

Holz

aufgebauten Kasten konnten keine Kräfte übertragen werden. Bei der

Verblechung wurde wegen dem hier recht hohen Gewicht, das leichte

Aluminium verwendet. Auf die weitere Betrachtung können wir verzichten,

denn es war schlicht Standard.

Durch den Verzicht auf das

Personenabteil

ergaben sich jedoch Anpassungen. Nach der vorderen

Führerkabine

folgte nun der

Maschinenraum

mit dem

Dieselmotor.

Diesem folgte das

Postabteil.

Damit das Postgeheimnis gewahrt blieb, war ein Seitengang vorhanden. Durch

diesen Aufbau konnten auch allenfalls erforderliche Arbeiten des Zolls

vorgenommen werden. Auf die Angabe in der Bezeichnung wurde jedoch

verzichtet.

Da keine Reisenden angerechnet werden mussten, konnte die Zuladung auf 2.5 Tonnen angehoben werden.

Für schwere Stücke wurden damals in erster Linie

Güterwagen

verwendet. Trotzdem so richtig viel konnte auf der grossen Fläche nicht

verladen wer-den. Ein Problem ergab sich nach dem Muster mit den Achslasten. Diese wurden durch den schweren Die-selmotor auf dem vorderen Drehgestell zu stark erhöht. Um die Lasten ausgleichen zu können, wurden die Drehgestelle einfach getauscht. Die Antriebe wur-den nun im hinteren Drehgestell eingebaut.

Das war nicht so schwer, da ja das Muster für Motoren ausgelegt

wurde. Wie nahe verwandt der

Fe 4/4 war, sollte sich noch

zeigen.

Wie alle anderen

Triebwagen

mit thermischem

Antrieb

wurden die von den Wagen her bekannten Farben in grün verwendet. Das galt

auch für die Anschriften, denn Triebwagen sind in dem Punkt den

Personenwagen

gleich gestellt. Wirklich spannende Punkte gab es beim mechanischen Aufbau

nicht, denn wenn sie nicht zum

CFm 2/4 passten, dann

sicher zum

Fe 4/4. Man konnte so auch

die Kosten für den Exoten gering halten.

Die grössten Abweichungen will ich Ihnen aber nicht vorenthalten.

Der Fm 4/4 hatte eine Länge über

Puffer

von 17 600 mm. Damit reihte er sich zwischen dem längeren

CFm 2/4 und dem eher kurzen

Fe 4/4 ein. Optisch war der eher

wie ein Fe 4/4 aussehende

Triebwagen

an den fehlenden

Stromabnehmern

zu erkennen. Diese wurden nicht benötigt, da hier die Energie von einem

Dieselmotor

geliefert wurden und den sollen wir uns ansehen.

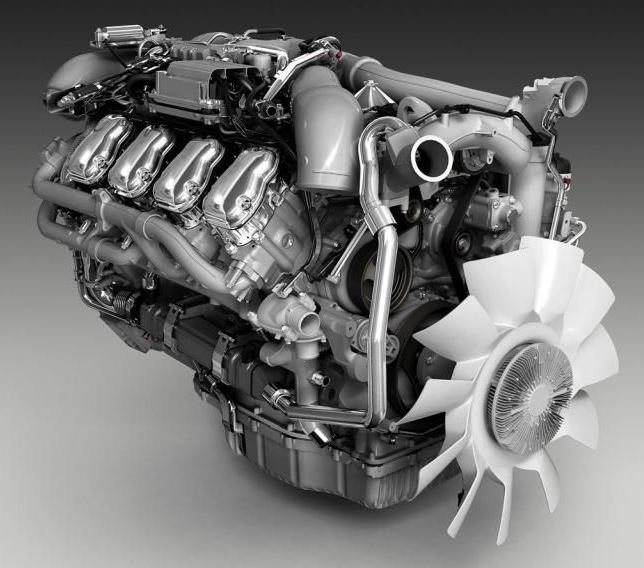

Wurde diese jedoch auf 520 Umdrehungen verringert, sank auch die

Leistung.

Beide Drehzahlen konnten manuell eingestellt werden und das war eher

speziell. Der Motor wurde mit Wasser gekühlt. Das Kühlwasser wurde in einem Behälter mitgeführt und nahm die Wärme im Motor auf. Danach wurde es auf das Dach des Triebwagens geführt und dort in mehreren Kühlern durch den Fahrtwind abgekühlt.

Eine

Kühlung

die durchaus ausreichend bemessen war und die je nach Jahreszeit verändert

werden musste, denn bei kalten Tagen wurde der

Dieselmotor

zu stark gekühlt. Um einen Dieselmotor zu starten, muss nur die Kurbelwelle in Bewegung versetzt werden. Dazu wurde der fest verbundene Generator genutzt. Dieser wurde dazu ab den auf dem Fahrzeug verbauten Bleibatterien so erregt, dass er sich zu drehen begann.

War der

Dieselmotor

gestartet, konnte umgeschaltet werden. Eine durchaus übliche Lösung, die

hier aber trotzdem speziell gelöst wurde, denn es gab nur diese

Batterien.

Die für den Anlassvorgang benötigten

Bleibatterien

hatten eine

Spannung

von 120

Volt

und sie wurden auch für die Steuerung und die

Beleuchtung

benutzt. Eine Lösung, die später auch bei anderen

Baureihen

verwendet werden sollte, denn so konnte das Gewicht der schweren

Batterien

gemindert werden. Auch hier musste wegen den zugelassenen

Achslasten

darauf geachtet werden. Sie sehen, es war nicht leicht und das galt auch

für die Bedienung.

Es

wurde eine andere Lösung verwendet und dazu müssen wir uns die Ansteuerung

der beiden im hinteren

Dreh-gestell

verbauten

Fahrmotoren

ansehen. Auf die Um-schaltung derselben wurde jedoch verzichtet und

sie waren immer parallel geschaltet. Für die Regelung der Fahrmotoren wurden Widerstände verwendet. Diese konnten so geschaltet werden, dass der Triebwagen über 20 Fahrstufen verfügte und dabei mit den beiden Leistungsklassen arbeiten konnte.

Eine Lösung, die mit grossen Verlusten arbeitete und das wirkte

sich auf den Verbrauch des

Dieselöls

aus, denn der Motor lief mit einer festen Drehzahl und konnte nicht so gut

an den Bedarf angepasst werden. Um den Verbrauch zu mildern wurde das Lokomotivper-sonal angehalten mit der niederen Drehzahl zu fahren. So sollte der Verbrauch beim Dieselöl gesenkt werden. Zudem wurde dadurch der Dieselmotor etwas geschont.

Bei Fahrten im

Leerlauf,

oder bei

Bremsungen

auf einen Halt, sollte der

Dieselmotor

zudem abgestellt werden. In dem Fall wurde mit der

Westinghousebremse

gearbeitet, denn eine andere Lösung gab es nicht mehr.

Auch wenn wir hier einen

Triebwagen

haben, der nur über ein

Gepäckabteil

verfügte, musste eine

Heizung

eingebaut werden. Das mitfahrende Personal konnte besser arbeiten und auch

allenfalls mitgeführtes Wasser konnte nicht gefrieren. Gegenüber den

anderen hier vorgestellten

Versuchsträgern

kam hier eine andere Lösung zur Anwendung und die arbeitete mit dem

Dieselmotor

und einem

Generator,

der von diesem angetrieben wurde.

Diese wurde wie bei den elektrischen Triebfahrzeugen mit einem Heizhüpfer geschaltet und dabei gab es bei dem Triebwagen drei mögliche Schaltungen. Ein Umschalter konnte so eingestellt werden, dass die Leistung des Dieselmotors für die Heizung bereit stand.

Mit der zweiten Stellung konnte noch mit reduzierter

Leistung

geheizt werden. Nun war es auch mög-lich, mit dem

Triebwagen

aus eigener Kraft zu fahren. Im dritten Programm stand dann die Leistung

des

Dieselmotors

nur den

Fahrmotoren

zur Verfügung. Die entsprechende Einstellung musste vom Personal

vorgenommen werden. Die von der Regel abweichende Spannung führte dazu, dass von diesem Triebwagen im Park der Schweizerischen Bundesbahnen nur neun Personenwagen geheizt werden konnten. Zudem war es auch nur möglich mit Widerständen zu arbeiten, da in der Regel Wechselstrom benutzt wurde.

Gerade dieser und seine Eigenschaften wurden auf diesem

Triebwagen

genutzt, denn einen Zug mit dem

Dieselmotor

aufzuheizen verbrauchte viel

Treibstoff.

Daher war es ohne Probleme möglich, den

Triebwagen

Fm 2/4 an eine stationäre

Vorheizanlage

anzuschliessen. Die nun vorhandenen 1000

Volt

Wechselstrom

hatten bei den

Widerständen

den gleichen Effekt, wie das beim geringeren

Gleichstrom

der Fall war. So musste mit dem

Dieselmotor

nur noch die Wärme gehalten werden. Auf den Verbrauch beim

Dieselöl

wirkte sich das natürlich positiv aus und der

Treibstoff

konnte zum fahren genutzt werden.

Bei dieser wurde mit Hilfe der

Abgase

eine

Turbine bewegt und so mehr Luft in den Verbrennungsraum geführt. Eine

Lösung, die heute durchaus unter dem Namen

Abgasturbolader

bekannt ist. Die Aufladegruppe hatte aber noch ein höheres Ge-wicht. Auf den sonst unveränderten Motor hatte das grosse Auswirkungen. Bei gleichem Verbrauch konnte die Leistung auf 440 kW, oder 600 PS gesteigert werden. Das waren nahezu 50% mehr Leistung.

Deutlicher kann der Vorteil dieser Aufladegruppe nicht aufgezeigt

werden. Noch wurde damit also mehr

Leistung

abgerufen und nicht der recht hohe Verbrauch beim

Dieselöl

gemindert. Die spezielle Bedienung blieb daher erhalten. Mit mehr Leistung konnte auch die Höchstgeschwindigkeit angehoben werden. Neu durfte mit 90km/h gefahren werden. Wobei weiterhin galt, dass das oft nur im Gefälle erreicht wurde.

In Steigungen mit geringer Last war davon kam etwas zu bemerkten,

denn in diesem Bereich waren die elektrischen Vertreter schlicht nicht zu

schlagen. Der

Triebwagen

war aber immer noch ein

Versuchsträger,

auch wenn das bisher nicht so deutlich schien. Der stark belastetet Dieselmotor musste nach einem Defekt ersetzt werden. Daher wurde der Triebwagen im Jahre 1959 modernisiert. Neben einem neuen Motor umfasste das auch Anpassungen bei den Bremsen.

So gab es ein mehrlösiges

Ventil

für die

automatische Bremse

und auch die direkte

Regulierbremse

wurde eingebaut. Es sollte so eine bessere Verwendung ermöglicht werden.

Bei der neuen

Höchstgeschwindigkeit

von 90 km/h sicherlich nicht falsch. Ausgeführt wurde die Arbeiten in der Hauptwerkstätte Zürich und dabei war der neue Motor der wichtigste Teil. Es wurde ein Modell eingebaut, das über acht Zylinder verfügte.

Um die Baulänge nicht zu erhöhen, wurden diese in der V-Form

angeordnet. Auch wenn es für den

Triebwagen

ein neuer Motor war, er stammte von der

Baureihe

Em 3/3. So konnte man die

Vorhaltung von Ersatzteilen reduzieren und ein besser einsetzbarer

Triebwagen entstand.

Mit dem neuen

Dieselmotor

konnte die

Leistung

weiter gesteigert werden. So war nun ein Wert von 530 kW oder 720 PS

vorhanden. Davon wurde aber ein Teil auch für die neue

Zugsheizung

benötigt. Beibehalten wurde die Umschaltung und auch die zugelassene

Geschwindigkeit blieb bei 90 km/h. Ansehen müssen wir jedoch die neue

Zugsheizung, denn die Versorgung erfolgte nun mit

Wechselstrom

und einem eigenen

Generator.

Zwar lag die

Nennspannung

auf dem üblichen Wert von 1000

Volt,

jedoch konnte diese mit dem

Dieselmotor

nicht immer gehalten werden. Das führte dazu, dass zwar andere

Personenwagen

verwendet werden konnten, jedoch immer noch kein freizügiger Einsatz

möglich war. Damit sind wir aber soweit, dass wir uns diesen Einsatz

genauer ansehen müssen, denn der

Triebwagen

hatte eine überraschend lange Karriere.

Im benannten Abschnitt von Etzwilen nach Singen sollte das so-gar

bis zum Schluss so bleiben, denn die Sanierung der

Brücke

über den Rhein verhinderte eine

Fahrleitung. Nach der Ausrüstung mit der Aufladegruppe kam der Trieb-wagen auch auf anderen Strecken zum Einsatz. Dabei befuhr der Fm 2/4 mit Eilzügen den Umlauf von Winterthur über Schaffhausen, Konstanz und Basel zurück nach Winterthur.

Das führte dazu, dass dieser

Triebwagen

eine ansehnliche Lauf-leitung bekam. Das hatte er in erster Linie der

gegenüber den anderen

Versuchsträgern

mit thermischem

Antrieb

der

Leistung

zu verdanken.

Der zweite Weltkrieg brachte auch diesen

Triebwagen

in die

Remise.

Er wurde wegen dem akuten Mangel bei den

Treibstof-fen

abgestellt. Auch er konnte an der Tatsache nichts ändern, denn

Dieselöl

wurde auch in der Schweiz für die Armee benötigt. Daher verschlief auch er

den Entscheid für eine weitere umfangreiche Welle bei den

Elektrifizierungen. Die Schweiz sollte mit der

Fahrleitung

überspannt werden, wenn auch nicht überall.

Nach dem Krieg wurde auch der Fm 2/4 zusammen mit dem

CFm 2/4 in den Süden nach

Bellinzona versetzt. Dort sollte er auf der Strecke nach Luino eingesetzt

werden und auch dieser

Triebwagen

war beim Personal in der Südschweiz nicht so beliebt. Ein Bruch der

Kurbelwelle beendete den Einsatz. Es ging zur Reparatur in den Norden und

dort in die

Hauptwerkstätte

Zürich. Der Motor wurde repariert und dem Fm 2/4 die neue Nummer 891

verpasst.

Nach der Herstellung kam der

Triebwagen

wieder an seinen ursprünglichen Standort in Winterthur. Dort konnte er auf

den bekannten Strecken noch verwendet werden. Der Einsatz blieb jedoch auf

wenige Strecken beschränkt, denn neue

Lokomotiven

mit

Dieselmotor

waren besser verwendbar. Der Dieselmotor war dazu einfach zu schwach und

damit auch immer öfters anfällig auf Schäden. So einer sollte auch den

Einsatz beenden.

Auch er sollte sich noch auf der Strecke von Genève nach La Plane

nützlich machen. Wobei es beim sollte blieb, denn die schwere Arbeit wurde

immer wieder von den neuen

Lokomotiven

übernommen. Der neue Dm 2/4 wurde in die Reserve abgedrängt. Als universelle Reserve war der alte Triebwagen wenig geeignet. Auch wenn mit dem Dieselmotor der Baureihe Em 3/3 ein guter Motor vorhanden war.

Die deutlich grösseren

Lokomotiven

konnte er nicht ersetzt und so sank sein Stern immer mehr. Es mangelte an

Arbeit für einen reinen Gepäcktrieb-wagen mit

Dieselmotor.

Die passenden Strecken benötigten nur kleine

Gepäckabteile.

Der Einsatz endete 1971. Zum Abschluss wurde der

Triebwagen

am 29. Dezember 1971 von Winterthur aus auf seine letzte Fahrt nach

Schaffhausen begleitet. Danach endete seine Karriere und sowohl der

Dieselmotor,

als auch der

Generator

wurden ausgebaut, denn sie konnten auch bei der

Baureihe

Em 3/3 verwendet werden. Der Rest

wurde in der

Hauptwerkstätte

in Olten abgestellt und wartete auf eine ungewisse Zukunft.

Die Teile sollten nicht abgebrochen werden. Denn auf die Reste

wurde die Bahn Emmental – Burgdorf – Thun EBT aufmerksam. Da es sich beim

Fahrzeug um einen ehemaligen

Triebwagen

handelte, war er für einen Wagen sehr robust gebaut worden. Das führte

dazu, dass er noch eine Zukunft als

Hilfswagen

bekommen sollte. Im Jahre 1973 endeten die letzten Teile des Fm 2/4 und

daraus wurde der Wagen X 1201 der EBT.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Das

1928 von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB bestellte Fahrzeug war

eigentlich der

Das

1928 von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB bestellte Fahrzeug war

eigentlich der

Gegenüber

dem Muster konnte der

Gegenüber

dem Muster konnte der  Beim

Beim

Der

Der

So

konnte eine

So

konnte eine

Der

so aufgebaute

Der

so aufgebaute

Der

neu ausgelieferte

Der

neu ausgelieferte

Mit

einem neuen

Mit

einem neuen