|

Der Triebwagen CFm 2/4 Nr. 1691 |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Baujahr: |

1925 |

Leistung: |

220 kW / 299 PS | ||||||||

|

Gewicht: |

61 t |

V. max.: |

75 km/h |

||||||||

|

Normallast: |

20 t |

Länge: |

20 300 mm |

||||||||

|

Mit dem Modell CFm 2/4 kommen wir zum ersten vierachsigen

Fahrzeug. Mit dem grossen Bruder kam auch ein neuer Motor. Fuhr man bisher

mit

Benzin,

weil dort die Motoren weiter entwickelt waren, kam nun auch das

Dieselöl

zur Anwendung. Mit diesem

Treibstoff

gab es weniger Gefahren, denn der Flammpunk lag hoch und so konnte

ausgelaufener

Diesel

nicht so leicht in Brand geraten, wie das beim Benzin der Fall war.

So oblag es der Firma Sulzer den

Dieselmotor

zu liefern. Von der BBC wurde die elektrische Ausrüstung bereit ge-stellt.

All das wurde in einem Fahrzeug eingebaut, das von der Firma SIG in

Neuhausen geliefert wurde. Auch bei

Triebwagen

traten hier

Wagenbauer

auf.

Keine grossen Neuerungen gab es beim Aufbau des Kastens. Es war

ein tragender Rahmen vorhanden, der aus einzelnen Blechen vernietet wurde.

Die beiden Längsträger wurden innerhalb und am Ende mit Querträgern

versehen. Die am Ende verbauten Teile wurden zu dem als

Stossbalken

ausgebildet. An diesem wurden dann die üblichen Zug- und

Stossvorrichtungen

montiert. Daher gab es hier wieder die alten

Stangenpuffer.

Um dem Rahmen leichter und dennoch tragfähig zu halten, war dieser

mit einem

Sprengwerk

versehen worden. Mit diesem konnten die Kräfte aufgefangen werden und das

war gerade im Bereich des

Dieselmotors

wichtig, weil er ein grossen Gewicht aufwies und weil hier auch der Rahmen

in der Breite angepasst werden musste. Es war also trotz dem über 20 Meter

langen Fahrzeug nicht so viel Platz vorhanden, wie man meinen könnte.

Der Aufbau bestand aus einem Gerippe aus

Holz. Auf diesem wurden dann die

Bleche als Verkleidung montiert. Hier kamen Lösungen aus Aluminium zur

Anwendung. Das leichte Metall sorgte dafür, dass der

Triebwagen leicht

genug wurde. Zum einen war das wegen der geringen

Leistung des Motors,

aber auch wegen den

Achslasten auf

Nebenstrecken wichtig. Sie sehen, man

musste auch hier sparen und das ging bei den Blechen sehr gut.

Wenn wir die einzelnen Zonen anhand der Ausrichtung definieren, dann beginnt alles beim ersten Führerstand.

An diesen gliederten sich dann

die Abteile für die Reisenden an. Der

Maschinenraum trennte diese

schliesslich noch vom

Gepäckabteil mit dem zweiten

Führerstand.

Jeder

Führerstand verfügte über eigene Zugänge. Die-se waren analog zu den

anderen elektrischen

Trieb-wagen aufgebaut worden. Hier zeigte sich, dass

bei den Kabinen oft einfach ein bestimmtes Muster gebaut wurde und das man

an die Fahrzeuge baute. So waren auch hier die Zugänge in der

Front

vorhanden und wie bei solchen Modellen üblich, sass der Lokführer und das

erst noch auf der linken Seite, wo auch die Signale stehen.

Der Bereich für die Fahrgäste teilte sich in zwei Abteile auf, die mittig

den Einstieg mit der Treppe hatten. Auch hier gab es zu den anderen

Baureihen keine grossen Unterschiede. Im Abteil nach dem

Führerstand

konnten sich 30 nicht rauchende Fahrgäste auf den üblichen Holzbänken

niederlassen. Im Abteil für die Raucher konnten sich hingegen nur 20

Personen setzen. Damit gab es immerhin 50 Sitzplätze, wenn auch eng

aufgestellte.

Das WC befand sich in einem Vorraum zum Abteil für Raucher. Es grenzte

somit den Bereich für die Fahrgäste vom anschliessenden

Maschinenraum ab.

Dieser wurde wegen den Abmessungen des

Dieselmotors benötigt. Auch das

Gewicht musste so platziert werden, dass die

Achslasten stimmten. Über dem

Drehgestell

war der Zugang von unten nicht möglich. So war es der einzige

Ort, wo der Maschinenraum angeordnet werden konnte.

Damit sind wir aber bereits beim zweiten

Führer-stand angelangt. Der

entsprach jenem auf der anderen Seite. Speziell war eigentlich das Dach

über dem

Maschinenraum, denn nur dort konnte es entfernt werden. Wenn wir nun zu den Drehgestellen kommen, dann finden sich hier die geringsten Neuerungen. Es wurden schlicht die gleichen Modelle verbaut, wie sie schon beim Motorwagen Fe 4/4 verwendet wur-den. Bei einem Einzelgänger, wie dieses Muster eins sein sollte, suchte man nach vorhandenen Bauteilen, die man nutzen konnte.

Hier waren es die beiden

Drehgestelle. Der Unter-schied bestand nur darin, das nur das vordere mit

Antrieben versehen wurde.

Auch keine Änderung ergab es bei den

Blattfedern und den von den

Tender

genommen

Gleitlagern. Bei den einzelnen

Achsen wurden mit

Radreifen

versehene

Scheibenräder verwendet. Diese hatten einen Durchmesser von 1040

mm erhalten. Somit waren auch hier die Bauteile des Musters verwendet

worden. Der CFm 2/4 hatte eigentlich nur einen anderen Kasten und einen

Dieselmotor. Es wurde auch nur ein

Drehgestell angetrieben.

Die Abstützung erfolgte über Wiegebalken mit quer zur Fahrrichtung

eingebauten

Blattfedern. Diese Lösung erlaubte es, die einzelnen Radlasten

auszugleichen. Wegen dem schweren

Dieselmotor wurde das zweite

Drehgestell

nicht mit

Fahrmotoren versehen. Zudem konnte mit den elektrischen Motoren

mehr

Leistung erzeugt werden, als der Dieselmotor liefern konnte. Mehr

Triebachsen hätten schlicht keinen Vorteil ergeben.

Das

Getriebe hatte

eine

Übersetzung von

1:4.24 erhalten und es musste hier wegen dem

Dieselelektrischen Aufbau nicht geschaltet werden. Wirklich neu war daher

nur der

Dieselmotor und zu dem kommen wir später. Es versteht sich, dass bei den Drehgestellen der Triebwagen Fe 4/4 auch deren Bremsen verbaut wurden. Trotzdem gab es hier Unterschiede. Geblieben waren nur die zwei Bremsklötze pro Rad.

Deren Abnutzung wurde mit einem

automatischen

Gestängesteller nachge-stellt. Das war neu, denn bisher gab

es nur manuelle Lösungen und somit zeigt sich auch hier der

Versuchsträger, auch wenn das nicht so gut zu erkennen war. Die pneumatischen Bremsen wurden vereinfacht. So wurde schlicht auf die direkte Regulierbremse verzichtet. Es kam also nur die automatische Westing-housebremse zum Einbau.

Das dabei verbaute

Steuerventil war

einlösig und verlangte bei der Bedienung der

Bremsen eine gewisse

Sorgfalt. Im Notfall konnte aber in jedem

Führerstand noch die

Handbremse

angezogen werden. Trotzdem war die Bedienung der Bremsen nicht leicht.

Bisher gab es keine grossen Verbesserungen, denn auch hier wurde in erster

Linie der

Antrieb erprobt. Da es hier kein passendes Muster gab, musste

neu gebaut werden und dabei nahm man das von bekannten

Baureihen, die

gerade im Bau waren. Hier war das der ganz gut zu diesem Fahrzeug passende

Triebwagen der Baureihe

Fe 4/4, der viele Teile beisteuerte und dabei den

grössten Vorteil der

Fahrleitung zeigte, denn die

Leistung war viel höher.

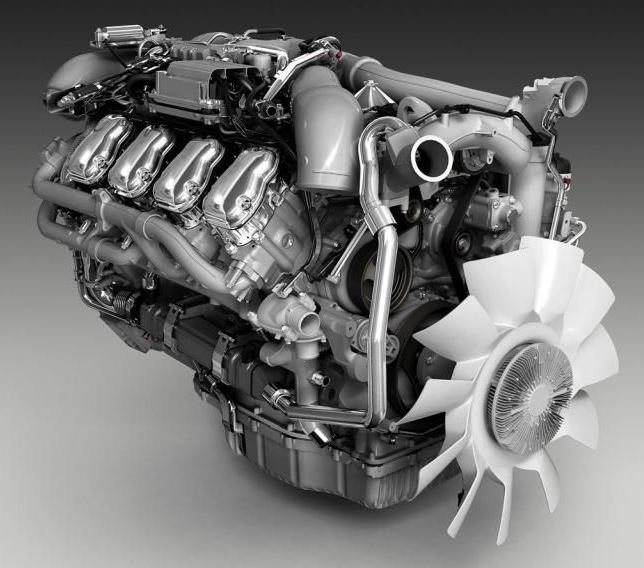

Insgesamt waren acht

Zylinder vorhanden,

die in V-Anordnung eingebaut wurden. Zur

Kühlung der stark belasteten

Bauteile wurde das bei sol-chen Motoren übliche

Kühlwasser verwendet.

Dieses wiederum wurde durch thermische Effekte gekühlt. Speziell war der Start des Motors. Für diesen waren Bleibatterien mit einem Gewicht von 1.2 Tonnen verbaut worden. Ab diesen wurde der Generator so erregt, dass er als Motor arbeitete und die Kurbelwelle sich drehte.

Dadurch startete der Motor und der

Starter wurde nicht mehr benötigt. Da

zu Beginn noch nicht alle

Zylinder korrekt arbeiteten, wurde der

Triebwagen regelrecht durchgeschüttelt. Das erfolgte auch beim abstel-len.

Die

Abgase gelangten durch einen

Sie sehen noch achtete man nicht auf den Lärmschutz, der

sollte erst mit den grösseren Motoren kommen. Der

Versuchsträger war dank

dem

Direkt am

Dieselmotor angeschlossen war der fremderregte

Generator. Dieser

war für eine

Spannung

von 750

Volt

Gleichstrom ausgelegt worden. Damit

haben wir eine

Dieselelektrische Ansteuerung bekommen und das war der

grösste Unterschied zu den bisher vorgestellten Lösungen mit einem Motor

für

Benzin. Es war also auch in dem Punkt eine Erprobung, denn es wurde

auch mit der Regelung der

Zugkraft experimentiert.

Alle weiteren Stufen wurden mit

Widerständen geschaltet. Das

war damals bei Bahnen mit

Gleichstrom eine übliche Lösungen und es zeigte

sich hier, dass mit nur zwei Motoren nicht viele wirtschaftliche Lösungen

möglich waren. Der Triebwagen war für die einmännige Bedienung ausge-legt worden. Das umfasste das Totmannpedal. Die hier verbaute Lösung gab nach einer bestimmten Zeit eine Warnung aus.

Wurde nicht reagiert, erfolgte eine

Zwangsbremsung. Soweit entsprach sie der heute üblichen Lösung. Jedoch war

sie bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h nicht aktiv. Damit sollte sich die

Einrichtung im

Rangierdienst nicht als störend auswirken. Geheizt wurde der Triebwagen mit dem Kühlwasser des Dieselmotors. Da dieses jedoch erst nach einiger Zeit warm genug war, konnten die Abteile auch elektrisch geheizt werden.

Dazu wurden schlicht die auf dem Fahrzeug

verbauten

Batterien genommen. Wie oft diese durch die

Heizung entleert

wurden, ist nicht überliefert worden. Es kann aber angenommen werden, denn

für die Heizung wird viel Energie benötigt.

Neben den schon erwähnten

Starterbatterien gab es auch die normalen

Bleibatterien für die Steuerung und die

Beleuchtung. Wie in der Schweiz

üblich waren an der

Front über den

Puffern Laternen montiert. Da die

Kabine von den

Triebwagen

Fe 4/4 stammte, war die obere Lampe auch hier in

der Front eingelassen worden. Dennoch konnten alle

Signalbilder gezeigt

werden und diese wurde gerade auf

Nebenstrecken noch benötigt.

Oft wurde dann auch gleich der

Generator erneuert. Die sich auf die

Dieselmotoren beschränkten Umbauten,

zeigten, dass mit dem Fahrzeug auch neue Techniken erprobt wurden. Es

blieb daher immer ein spezielles Fahrzeug.

Beim zweiten eingebauten Motor handelte es sich um einen

Zweitaktmotor.

Weiterhin konnte dieser mit

Dieselöl betrieben werden. Durch die

verbesserten Techniken konnte die

Leistung des Fahrzeuges auf einen Wert

von 250 kW, oder 400 PS gesteigert werden. Höher sollte sie jedoch nie

mehr werden, denn der Motor war zumindest in dem Punkt gut aufgestellt.

Die höhere Leistung wurde natürlich unverzüglich genutzt.

So konnte nun die

Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h gesteigert werden.

Dazu waren noch ein paar kleinere Anpassungen erforderlich, die bei dieser

Gelegenheit eingebaut wurden. Der nachfolgende Betriebseinsatz wird der

Grund für diese umfangreichen Arbeiten liefern. Denn auch dieser

Dieselmotor sollte nicht bis zum Ende der Karriere im

Triebwagen verbaut

bleiben, denn wenn man einen

Versuchsträger hat, dann nutzt man diesen.

1951 kam dann der dritte Motor. Diesmal war es wieder ein Modell mit vier

Takten. Zudem wurde die

Leistung auf 220 kW gemindert. Da die elektrischen

Motoren nicht mit üppiger Leistung versehen wurden, war das eine

Anpassung, denn nun gab es deutlich mehr bei gleicher Grösse. Wegen der

geringeren Leistung wurde wieder mit 75 km/h gefahren. Wobei diese Werte

in den meisten Fällen auch nur auf dem Papier bestanden.

Niemand wusste genau, wie sich das Fahrzeug verhalten würde.

Bei einer Präsentation wird kaum alles bereits ausgereizt. Dazu hat man ja

die nachfolgenden

Probe-fahrten. Speziell war eigentlich nur der Start in

Walli-sellen. Mit den Versuchsfahrten kam der Triebwagen auch zur Linie über den Hauenstein. Die dort vorhandenen Steig-ungen waren mit jenen des Gotthards zu vergleichen. Das bei einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen.

Man

schreckte also auch vor

Bergstrecken nicht zurück und noch spannender wird

es, wenn wir zum ersten

Depot kommen, denn dort würde man einen

Triebwagen

mit

Dieselmotor wirklich nicht so schnell vermuten. Nach den Versuchen wurde der Triebwagen dem Depot Brugg zugeteilt. Dort wurde er auf der Strecke über Lenz-burg nach Wohlen eingesetzt. Durchaus eine Nebenbahn mit geringen Zahlen bei den Fahrgästen.

Jedoch wurde die

Strecke auch für die Züge in Richtung Gotthard benötigt und daher waren

vermutlich die ersten Masten bereits gestellt, als der CFm 2/4 seine Reise

nach Wohlen angetreten hat. Trotzdem blieb er dort lange stationiert.

Im Jahre 1938 kam es dann zur Versetzung. Der

Triebwagen wurde neu dem

Depot Winterthur zugeteilt. Dort verkehrte er auf der Strecke von Koblenz

über Winterthur und Etzwilen nach Singen am Hohentwiel. Speziell dabei

war, dass die Strecke von Etzwilen nach dem Deutschen Singen nie mit einer

Fahrleitung versehen werden sollte. Hier wurde der Verkehr eingestellt und

die Strecke zu einem

Anschlussgleis degradiert.

Für die Schweiz hatte das jedoch zur

Folge, dass die

Treibstoffe knapp wurden. Wegen dem Mangel wurde der

Triebwagen bis 1945 abgestellt und in der Zeit auch beschlossen, dass

Nebenstrecken vollständig mit der

Fahrleitung versehen werden sollten. Nach dem zweiten Weltkrieg kam der Triebwagen in den Süden des Landes und somit nach Bellinzona. Auch wenn die Gotthardstrecke schon seit Jahren elektrisch befahren wurde, galt das nicht für die Nebenstrecke nach Luino.

Dort regierten immer noch die

Dampfmaschinen und dazwischen sollte der

CFm 2/4 seine Eignung unter Beweis stellen. Die moderaten Steigungen kamen

ihm dabei sogar noch entgegen. So richtig durchsetzen konnte sich der Einzelgänger jedoch nicht. Er war für den Einsatz unzuverlässig und anfällig auf Störungen.

Im Tessin war

man sich daher schnell sicher, das Teil wird abgestellt. Bereits 1946 war

sich in dem Punkt auch das Direktorium in Bern sicher. Der

Versuchsträger

wurde jedoch nicht abgebrochen, sondern nur in einer

Remise versteckt.

Dort wartete er auf 1951 und den dritten Motor.

1951 mit dem dritten Motor, wurde das offiziell dem

Depot Bern zugeteilte

Fahrzeug im Raum Genève eingesetzt. Dort war nun klar, die Strecke nach

Frankreich wird nicht mit

Wechselstrom aus der Schweiz betrieben. Der

Triebwagen sollte die Cholis ersetzen. Jedoch war damit bereits 1952

Schluss. Der zu einem Wagen umgebaute CFm 2/4 war damit Geschichte.

Endgültig fertig war es aber erst 1989, als auch der Wagen verschrottet

wurde.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Bestellt

wurde der für den alleinigen Einsatz auf Strecken ohne

Bestellt

wurde der für den alleinigen Einsatz auf Strecken ohne

Der Kasten teilte sich in vier Bereiche auf. Das waren die beiden

Der Kasten teilte sich in vier Bereiche auf. Das waren die beiden

Abschliessen können wir den Durchgang mit dem

Abschliessen können wir den Durchgang mit dem  Wie beim

Wie beim

Das Herzstück des

Das Herzstück des

Geregelt wurden die beiden im

Geregelt wurden die beiden im

Im Gegensatz zu den Modellen mit

Im Gegensatz zu den Modellen mit

Die Karriere des CFm 2/4 begann am 19. Februar 1925. Bei einer

Präsentation fuhr der

Die Karriere des CFm 2/4 begann am 19. Februar 1925. Bei einer

Präsentation fuhr der

Lange sollte dieser Einsatz jedoch nicht dauern. Mit dem Überfall auf

Polen begann der Krieg, der mit seinen Gräueltaten an der Menschheit in

die Ge-schichte eingehen sollte.

Lange sollte dieser Einsatz jedoch nicht dauern. Mit dem Überfall auf

Polen begann der Krieg, der mit seinen Gräueltaten an der Menschheit in

die Ge-schichte eingehen sollte.