|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

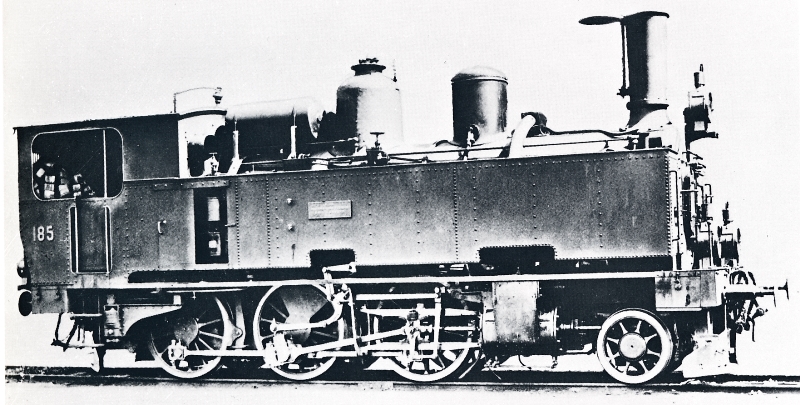

Grundsätzlich unterschiedlich war die Bedienung

dieser Lokomotiven

nicht. Auch bei den

Dampfmaschinen machten die

Hersteller nicht neue Experimente. So musste der

Regulator und die

Steuerung bedient werden. Ob nun dazu Hebel, oder

Handräder verwendet

wurden, war eher nebensächlich. Je nach Ausrüstung wurde dann mit der

Steuerung, oder dem Regulator gefahren. Meistens war das vom Hersteller

abhängig.

Neben den beiden Personen des

Lokomotivperso-nals, waren dazu noch Helfer in den

Depots

vor-handen. Hersteller

unterhielten damals meist auch solches Personal für die Prüfungen. Bevor überhaupt mit der Arbeit begonnen werden konnte, mussten die Vorräte auf der Lokomotive ergänzt und der Kessel vorbereitet werden. Über den Ablassstutzen konnte Wasser direkt in den Kes-sel gefüllt werden. Das war ohne Probleme möglich, da dieser ja noch

nicht unter Druck stand und so einfach ein Behälter gefüllt wurde. Das

galt auch für die beiden

Wasserkästen, denn Wasser wurde in der ersten

Phase benötigt. Bei den

Wasserkästen konnte das Wasser mit den

üblichen

Wasserkränen eingefüllt werden. Dazu war auf beiden Seiten ein

mit einem Deckel verschlossenes Einfüllloch vorhanden. Da die beiden

Kästen mit einem Rohr verbunden wurden, reichte es, wenn man nur auf einer

Seite Wasser in die Kästen füllte. Das Rohr sorgte zudem dafür, dass die

Radlasten der einzelnen

Achsen immer ausgeglichen waren. Auch Brennmaterial wurde benötigt. Das war in erster

Linie die

Kohle, die verladen wurde. Dabei zeigte sich bei den Nummern 81

bis 88 eine kräftige Staubwolke im

Führerstand. Diese sollte dafür sorgen,

dass bei der Nachbestellung das

Kohlenfach

verändert wurde. Sie sehen, der

konstruktive Fehler war schnell zu erkennen und trotzdem gab es keine

Anpassungen während der Lieferung der ersten Maschinen, der Grund lag bei

den Kohlen.

Beim Hersteller ging man daher davon aus,

dass bei den

Briketts

die Belastung mit dem Kohlenstaub ge-ringer sein

würde. So sah man keinen Grund für Än-derungen am Aufbau. Mit Kohle allein ist es nicht möglich ein Feuer zu ent-fachen. Mit den ersten Flammen war noch nicht genug Hitze vorhanden, dass die Kohle sofort in Brand ge-raten würde. Daher wurde zuerst mit Holz gearbeitet. Kleine Holzbalken, die oft aus den Abschnitten beim Bau von

Wagen stammten, wurden mit einem Lappen, der in

Petrol getränkt wurde, in

Brand gesteckt. Wo solche Abfälle nicht vorhanden waren, kamen auch

Reisigbündel zum Einsatz. Allgemein kann behauptet werden, dass dieses

An-feuerholz nicht angekauft wurde. Entweder kamen Ab-schnitte aus der

Schreinerei, oder Bündel mit Schnittgut aus den Anlagen zum Einsatz. Man

nahm einfach das, was man finden konnte, denn viel wurde gar nicht

benötigt. Der Grund war, dass bei einem ansprechenden Feuer auch grössere

Holzstücke verbrannt werden konnten. Diese stammten nicht selten aus

Einkäufen. Für das mit

Holz

aufgebaute Feuer reichte die

natürliche Strömung im

Kessel aus. Beim Einsatz der

Kohlen sollte die

Strömung aber stärker sein. Daher wurde eine

Anfachlanze benutzt. Diese

simulierte mit Dampf, oder

Druckluft aus der Werkstatt den Abdampf der

Maschinen. So wurde die Strömung verstärkt und das Feuer konnte mit den

ersten Kohlen ausgebaut werden. Ein Vorgang, der oft mehrere Minuten

dauern konnte.

Ein Vorgang, der

durchaus mehrere Stunden dauern konnte, denn es war schwer, genug Druck zu

be-kommen. Der Grund waren die Metalle, die auch noch erwärmt wurden. In dem Moment, wo im Kessel ein genug grosser Druck vorhanden war, konnte in der Rauchkammer der Hilfsbläser aktiviert werden. Damit wurde die Anfachlanze entfernt. Die

Lokomotive

war nun frei, konnte

aber noch nicht eingesetzt werden, denn bei der ersten In-betriebnahme

eines

Kessel

durfte man die Fahrt gar noch nicht beginnen. Der Grund war,

dass die Kes-sel zuerst behördlich abgenommen werden muss-ten. Der

Kesselinspektor prüfte die Bauteile auf Schäden

und er hatte auch die Erlaubnis, an den

Sicher-heitsventilen Anpassungen

vorzunehmen. So wur-den diese eingestellt und der maximale Druck im

Kessel

auf einen Wert von zehn

bar

begrenzt. Erst wenn das stimmte, wurden die

Ventile

plombiert, denn sie durften im Betrieb nicht mehr verstellt

werden. Behördliche Kontrolle sorgten zudem für die Einhaltung. Nach der behördlichen Abnahme des

Kessels, konnten

die weiteren Arbeiten vorgenommen werden. Schon vor der Abnahme begann die

Vorbereitung des

Lager. Für deren

Schmierung mussten die Vorratsbehälter

gefüllt werden. In unseren Fall, wo noch kein

Öl vorhanden war, konnte

durchaus viel

Schmiermittel benötigt werden. Daher machte diese Arbeit ein

als Schmierer bezeichneter Arbeiter und der hatte schon früh Hilfsmittel.

Daher auch das separate

Personal in den Werkstätten.

Hilfsheizer und Schmierer wurde daher erst

kurz vor dem Beginn der Fahrt durch den

Heizer

und den Lokführer abgelöst.

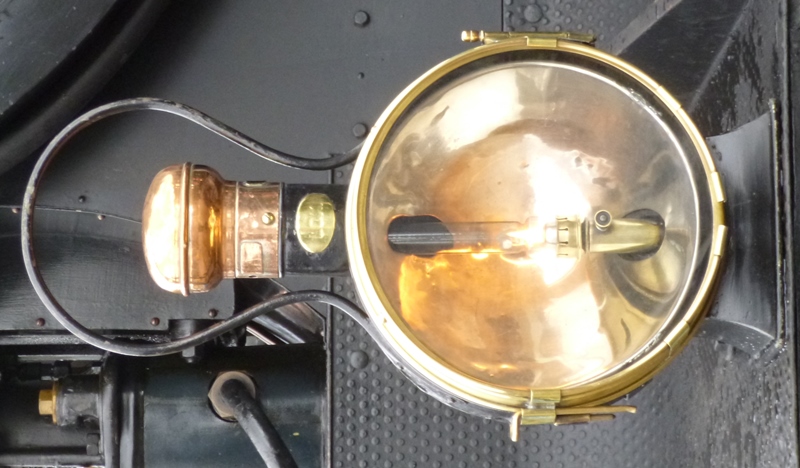

Diese hatten nun die Aufgabe, die restlichen Arbeiten an der Maschine

vorzunehmen. Eine der vom Lokomotivpersonal ausgeführten Arbeiten, war die Erstellung der korrekten Beleuchtung. Dazu muss gesagt werden, dass die dazu benutzten Laternen nicht zum Fahrzeug gehörten. Vor der Fahrt

mussten diese deshalb in der

Lampisterie bezogen werden. Dank dieser

Lösung, war gesichert, dass die Lampen der

Lokomotive

immer für den

Betrieb vorbereitet waren. Wichtig war das bei Fahrten in der Nacht und

bei langen

Tunnel. Wie bei allen Lokomotiven wurden Karbidlampen verwendet. Bei diesen wurde das feste Kalziumkarbid mit der Hilfe von Wasser aufgelöst. Durch die chemische Reaktion entstand Acetylengas, das dann entfacht werden konnte. Diese Lampe gab ein helles weissliches Licht

ab, das jedoch gerade dazu geeignet war, ein paar Meter zu erhellen. Die

Lampen der

Lokomotive

dienten deshalb mehr der Signalisation, als der

Beleuchtung. Für die zahlreichen Signalbilder einer Lokomotive wurden mindestens vier Laternen benötigt. Drei davon waren an der Spitze anzubringen. Dazu waren über den beiden Puffern die Hal-terungen vorhanden. Die dritte Lampe an der Spitze fand ihren Platz über der

Türe zur

Rauchkammer

in der Mitte. Es entstand so ein

Signalbild, das einem Dreieck glich. Die

vierte

Karbidlampe wurde auf der anderen Seite hinten rechts aufgesteckt. Bei allen vier Lampen wurden in einem Fach die damals benötigten Vorsteckgläser mitgeführt. Da die Lampen jedoch bei Tag nicht angezündet wurden, mussten in dem Fall für die Signalbilder spezielle Scheiben verwendet werden. Im Gegensatz zu den Lampen, wurden diese immer

auf der

Lokomotive

mitgeführt und ge-hörten daher zum Inventar. Doch damit

sind die vielen Arbeiten vor der Fahrt bereits abgeschlossen. Um mit der Fahrt zu beginnen, musste zuerst die

Steuerung eingelegt werden. Damit wurde die Fahrrichtung der

Lokomotive

festgelegt. Aber je nach der Einstellung konnte auch die Füllmenge

verstellt werden. Es war Sache des Lokführers die richtigen Einstellung zu

finden. Da jede

Dampfmaschine ihre Eigenheiten hatte, wurden die

Dampflokomotiven im

Titularsystem

betrieben. So kannte das Personal

«seine» Lokomotive. Wurde der

Regulator geöffnet, strömte Dampf zu den

beiden Maschinen. Diese nahmen damit die Arbeit auf und wenn die

Handbremse

gelöst wurde, setzte sich die

Lokomotive

in Bewegung. Je nach

der Dampfmenge stand mehr oder weniger

Zugkraft zur Verfügung. Die volle

Leistung

konnte nur abgerufen werden, wenn alle Einstellung auf das

Maximum gestellt wurden. Oft erfolgte das erst, wenn schneller gefahren

wurde. Bei Beginn der Fahrt wurden zudem die

Schlemmhähne

geöffnet. So wurde allenfalls im

Zylinder befindliches Wasser

ausgestossen. Bei einer neuen Maschine entstand das Wasser sogar durch den

Dampf. Da die Metalle noch kalt waren, kühlte der Dampf so stark aus, dass

Wasser ausgeschieden wurde. Dieses konnte nur teilweise ausgestossen

werden. Mit den Schlemmhähnen trat das Kondensat jedoch zusammen mit Dampf

ins Freie.

In vielen Fällen, wurde der kritische Wert nicht erreicht,

trotzdem musste die Geschwindigkeit be-stimmt werden. Dem

Lokomotivpersonal blieb

da-her nichts anderes übrig, als die Werte zu be-rechnen. Es versteht sich von selbst, dass sehr oft nach Er-fahrung und Gefühl gefahren wurde. Bei einer ruhig laufenden Maschine konnten so leicht Übertret-ungen entstehen. Der Vorgesetzten blieb daher nur an die Vernunft der Arbeiter zu appellieren. Gerade die hier

vorgestellten

Lokomotiven

neigten zu einem ruhigen Lauf und daher waren oft

Über-tretungen vorhanden. Wir halten uns natürlich an die Werte. Stand eine längere Talfahrt an, wurde die

Gegen-druckbremse der Eine Eigenart der Dampflokomotiven war, dass diese

nur eine bestimmte Strecke befahren konnten. So wurde Wasser verbraucht,

das aber in jedem grösseren

Bahnhof nachgefüllt werden konnte. Schlimmer

war der Vorrat bei der

Kohle, denn diese

im

Endbahnhof konnte nur in einem

Depot

ergänzt

werden und wurde dieses aufgesucht, fanden auch andere Arbeiten und

eventuell der Besuch der

Drehscheibe statt. Wir

gehen nun davon aus, dass dieses Fahrzeug in den Unterhalt überstellt

wurde.

Im Fall, dass die Maschine in den Unterhalt musste, wurde auch

das Feuer in die Grube entlassen. In allen anderen Fällen wurde nur dessen

Grösse ver-ringert, was schon bei der Anfahrt zum

Depot er-folgen konnte. Neben diesen Arbeiten, die durchaus viel Staub aufwirbeln konnten, musste auch noch die Lösche aus der Rauchkammer entfernt werden. Das war jedoch eine unangenehme Arbeit. Mit dem

Öffnen der Türe fiel die Zirkulation der Luft aus. Die Kammer füllte sich

augenblicklich mit beis-sendem Rauch. In dieser Umgebung musste dann die

Lösche mit einer Schaufel in die Grube befördert werden. Die Fahrt zur Ergänzung der Vorräte und in die Werkstatt konnte durchaus in eigener Kraft erfol-gen. Die heissen Metalle erzeugten noch genug Dampf, dass die Lokomotive bewegt werden konn-te. Für

Arbeiten an der

Feuerbüchse

musste diese auskühlen und das dauerte oft

mehrere Tage. Doch auch dann war die Arbeit mit viel Schweiss verbunden,

denn man wartete nur, bis es nicht mehr gefährlich heiss war. Es bleibt zu sagen, dass die

Lokomotiven im Betrieb

immer unter Dampf waren. Bei einem längeren

Stilllager, wurde einfach das

Feuer reduziert und während dem Stillstand ein Reservefeuer unterhalten.

Diese Aufgabe wurde dann wieder durch das Personal der

Depots

wahrgenommen. Das

Lokomotivpersonal musste sich nur um die Lampen kümmern und

konnte dann in die Pause, oder in den

Feierabend wechseln. Wir haben die

Bedienung abgeschlossen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Wir wollen einfach wegen der Vollständigkeit die

Wir wollen einfach wegen der Vollständigkeit die

Während bei den meisten Bahnen

Während bei den meisten Bahnen

Durch den Wärmeeintrag des angefachten Feuers begann

sich das Wasser im

Durch den Wärmeeintrag des angefachten Feuers begann

sich das Wasser im

Erst wenn die

Erst wenn die

Mit zunehmender Geschwindigkeit wurde diese zu einem

Problem. So musste sich das

Mit zunehmender Geschwindigkeit wurde diese zu einem

Problem. So musste sich das

Nach Ankunft im

Nach Ankunft im