|

Bedienuung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wenn wir davon ausgehen, dass wir die neu

gebaute

Lokomotive

in Betrieb nehmen, dann sind sehr viele Schritte erforderlich. Das fängt

zum Beispiel damit an, dass der

Kessel

für den Betrieb vorbereitet werden musste. Dazu wurde zuerst Wasser

eingefüllt. Das erfolgte über einen Anschluss, der auch dazu genutzt

wurde, um das Wasser vor dem Unterhalt am Kessel wieder abzulassen. So

lange jedoch keine Arbeiten erforderlich waren, blieb das Wasser im

Kessel.

Im Betrieb dienten diese Schaugläser dem Heizer zur Kontrolle, ob sich noch ge-nug Wasser über der Decke der Feuerbüchse befand. Wichtig war das um den Zeitpunkt zu erkennen, wo die Nachspeisung aktiviert werden musste. Bei den Modellen mit

Spei-sepumpe

sah man auch, wenn genug Wasser im

Kes-sel

war. Nach diesen Arbeiten ging es um die

Ergänzung der Vorräte. Dazu wurden die

Kohlen

verladen und nun auch das Wasser in den

Wasserkasten

eingefüllt. Damit waren die Vorbereitungen abgeschlossen, denn das weitere

Material wurde in der Regel auf der

Lokomotive

nicht mitgeführt. Dazu gehörten leicht brennbare Bündel aus Reisig und

natürlich eine entsprechende Zündquelle. Wir sind damit soweit bereit, das

Feuer zu entfachen. Werkzeuge und Kannen, die auf der

Lokomotive

mitgeführt wurden, fanden in den Kisten ihren Platz. Zumindest dort, wie

sie vorhanden waren. Auch wenn dieses Inventar vom Hersteller mitgeliefert

wurde, es war neu und noch ungebraucht. Sie wissen vermutlich, wie es ist

mit einem neuen Stil an der Schaufel zu arbeiten. Die Kannen für das

Schmiermittel

wurden von der

Bahngesellschaft

aufgefüllt und waren daher noch leer. Bei der als anheizen bezeichneten Tätigkeit

konnte noch nicht mit den

Kohlen

im

Kohlenfach auf dem

Tender

gearbeitet werden. Wobei Kohle eigentlich nicht korrekt ist. Bei der

Gotthardbahn wurden schwefelarme

Briketts aus Ruhrkohle verwendet. Der

Vorteil war, dass sie leicht transportiert und gelagert werden konnten.

Auf der

Lokomotive

mussten diese Briketts jedoch zerschlagen werden. Je kleiner die

Bruchstücke waren, desto eher finden sie Feuer.

So konnte in der

Feuerbüchse

durch das Personal ein erstes Feuer entfacht und dieses ausgebaut wer-den.

Dieses nun entfachte Feuer sollte bis zum nächsten Unterhalt nicht mehr

erlöschen. Dampf-lokomotiven standen daher immer unter Feuer. Durch die unterschiedliche Höhen des oberen Abschlusses des Kamins und der Lufteinlässe beim Aschekasten entstand ein natürlicher Luftstrom. Dieser reichte für ein kleines Feuer mit Holz. Um die Verbrennung jedoch zu beschleunigen,

wurde im

Kamin

eine Anfachlanze benutzt. Betrie-ben wurde diese mit Dampf aus dem

Depot, oder der

Werkstatt. Sie erzeugte den Effekt, der mit den

Blasrohren

im Betrieb genutzt wurde. Auch mit dem kleinen Feuer konnte schon genug Wärme erzeugt werden, dass sich das Wasser er-wärmte. Durch die damit verbundene Ausdehnung war bereits ein geringer Druck im Kessel vorhan-den. Erst wenn das Feuer mit der

Kohle ausgebaut werden konnte, wurde im

Kessel

auch Dampf erzeugt. Das war eine Eigenschaft, die mit den Reservefeuern

erreicht wurde. So konnte eine

Lokomotive

auch längere Zeit stehen bleiben. War der Druck im

Kessel

genug angestiegen, konnte in

der

Rauchkammer der dort montierte

Hilfsbläser aktiviert werden. Dieser

übernahm dann die Aufgabe der Anfachlanze. Damit konnte diese entfernt

werden und die

Lokomotive sorgte selbstständig dafür, dass der Druck immer

weiter erhöht wurde. Bis jedoch der Regeldruck erreicht wurde, dauerte es

lange und es musste auch öfters die

Nachspeisung aktiviert werden.

Ein Behälter, der sich

unter Druck befindet, muss im-mer von den Behörden abgenommen werden. Bei

den

Kesseln stellte daher der

Kesselinspektor die korrekten Werte ein. Während die bisher beschriebenen Arbeiten zum grössten Teil durch den Hilfsheizer des Depots erfolg-ten, begann auch die Schmierung. Auch dafür hatte das Depot die entsprechenden Arbeiter. Diese

konnten jedoch nur die Vorratsbehälter auffül-len, das

Öl gelangte erst zu

den

Lagern, wenn sich die-se bewegten. Da in dem Fall noch nicht schnell

ge-fahren wurde, bestand keine Gefahr für die Lager, denn das

Weissmetall

war dazu geeignet. Mit dem Abschluss bei der Schmierung und dem er-reichten Maximaldruck im Kessel war die Lokomotive endlich betriebsbereit. Genau genommen war das auch bei einem geringeren Druck im

Kessel

der Fall, aber das lassen wir einmal. Losfahren konnte sie jedoch

noch nicht, denn dazu fehlte noch das passende Personal. Das

Lokomotivpersonal

kam erst jetzt, denn dieses sollte ja mit der

Lokomotive fahren und nicht

im

Depot heizen. Das

Lokomotivpersonal, das aus Lokführer und

Heizer

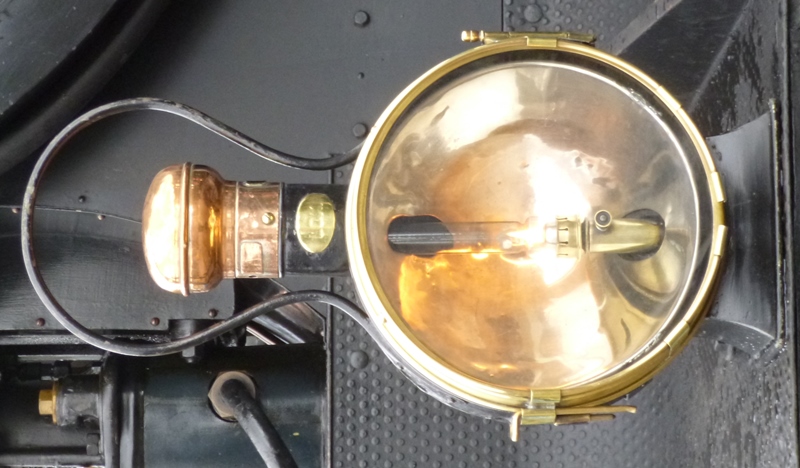

bestand, kam also erst zur Maschine, wenn diese betriebsbereit war. Dabei

brachte dieses Personal auch die Laternen für die

Beleuchtung mit. Da

diese nicht zur

Lokomotive gehörten, wurden die benötigten Lampen in der

Lampisterie bezogen. Es handelte sich dabei um mit

Kalziumkarbid

betriebene Modelle. Wurde dieser feste Stoff mit Wasser in Kontakt

gebracht, entstand ein

Gas, das entfacht werden konnte.

Da es sich hier jedoch um eine

Gebirgslokomotive handelte, die auf der

Gotthardbahn einge-setzt wurde,

kann man davon ausgehen, dass es nicht viele Stunden waren, wo die Lampen

nicht angefacht wurden. Sowohl bei der Lokomotive, als auch beim Tender waren die Steckplätze für diese Lampen vorhanden. Dabei befand sich beidseitig immer zwei Halterungen über den Puffern. Vorne konnte die dritte erforderliche Lampe über dem Kessel aufgesteckt werden. Dazu war eine

kleine Kletterpartie erforderlich. Viel besser war es hinten auch nicht,

denn da musste man über den

Tender

klettern. Wobei hinten selten alle

Lampen aufgesteckt wurden. Da nun das Lokomotivpersonal die Maschine übernommen hat, kann die Fahrt mit der Lokomotive beginnen. Diese ging gar nicht einmal so weit, wie man meinen könnte. Da schon eine Menge des Vorrates beim anheizen verbraucht wurden, musste dieser vor der grossen Reise noch ergänzt werden. Dazu waren in jedem grösseren Depot die entsprechenden Anlagen vorhanden. Doch auch dort-hin musste zuerst gefahren werden und das wollen wir nun auch machen. Als erste Handlung legte der Lokführer die Steuerung entsprechend ein. So konnte die Fahrrichtung bestimmt und die Füllmenge im

Zylinder eingestellt werden. Wichtig war das, wenn nach dem Öffnen des

Regulators der Dampf durch die Rohre strömte. Der plötzliche Dampfdruck im

Zylinder konnte mit der Füllmenge so eingestellt werden, dass ver-hindert

werden konnte, dass dieser für kurze Momente die

Zugkraft massiv erhöhte. Das verhinderte, dass die Räder durchdrehten. Da zur gleichen Zeit auch die bisher angezogene Bremse gelöst wurde, fuhr die Lokomotive los. Dabei gilt es aber zu erwähnen, dass bei den Modellen bis zu der Nummer 66 die Handbremse geöst wurde.

Bei den anderen

Lokomotiven

wurde jedoch die

Regulierbremse

genutzt. Diese beiden

Bremsen wurden im

Rangierdienst auch dazu

genutzt um mit der rollenden Maschine wieder an der gewollten Stelle

anzuhalten. Bevor angehalten wurde, schloss der Lokführer den

Regulator. So gelangte kein Dampf mehr zu den

Zylinder. Anschliessend

konnte die Steuerung jedoch bereits so umgelegt werden, dass die neue

Fahrrichtung schon gewählt war. Es konnte aber auch nur die Steuerung auf

neutral gestellt werden. Wie die Dampfzufuhr angehalten wurde, war oft von

der Handlungsweise des Lokführers abhängig, da er sich so einrichtete, wie

es ihm passte. Speziell war auch, dass der Lokführer nur bei den

Lokomotiven mit den Nummern 67 bis 83 an einer Anzeige ablesen konnte, wie

schnell gefahren wurde. Diese von der Firma Klose gelieferten

V-Messer

waren seit der Auslieferung der ersten Modelle eingeführt worden. Daher

war es klar, dass sie bei den später gelieferten Maschinen schon ab Werk

eingebaut worden waren. Sie sehen, es gab viel Anpassungen in wenigen

Jahren. Die zuvor beschriebenen Handlungen wiederholten sich

mit jeder Fahrt. Wurde mit einem Zug gefahren, spielten die Lokführer

immer etwas mit der Steuerung um möglichst optimal losfahren zu können.

Liefen die

Dampfmaschinen ruhig, wurde die Steuerung voll eingelegt und

mit dem vollständig offen

Regulator die maximale

Zugkraft abgerufen. Um

das erlaubte Tempo zu halten, wurde der Regulator etwas geschlossen.

Ob es wirklich dazu kam,

dass sich in dem Fall die Glut ein paar Zentimeter über dem Rost befand,

kann ich nicht bestätigen. Auf jeden Fall gingen die Bruchstücke schnell

in Flammen auf. Speziell war die Talfahrt. Nach der Einfahrt in ein Ge-fälle, wie zum Beispiel jenen am Gotthard, wurde die Dampfmaschine so umgestellt, dass aus dem Kessel Wasser in den Zylinder gelangte und die Gegendruck-bremse aktiviert wurde. Kesselwasser musste genommen werden,

weil mit dem kalten Wasser aus dem

Tender

die Drücke im

Zylinder zu gross

geworden wären. Es gab daher auch Lös-ungen, die sogar mit dem Dampf

arbeiteten. Die Kraft dieser

Gegendruckbremse war recht hoch, so

dass bei den Modellen ohne

Druckluftbremse nur selten mit den

Bremsern

gearbeitet werden musste. Bei den Maschinen ab der Nummer 67 wurde bei

Bedarf zusätzlich die

Regulierbremse nach

Westinghouse angewendet. Leichte

Züge konnten aber alleine mit der zusätzliche Bremse gehalten werden.

Bemerkt wurde der Vorteil dieses Bremse bei der Abnützung der

Bremsklötze. Während der Fahrt musste immer wieder Wasser

nachgefüllt werden. Auch bei den Modellen mit den zusätzlichen

Wasserkästen reichte der Vorrat nicht für die ganze Strecke. Da aber in

den meisten

Bahnhöfen Wasser gefasst werden konnte, war das kein so

grosses Problem. Wichtig war der Verbrauch hier auch deshalb, weil für die

Gegendruckbremse auf der Talfahrt auch Wasser aus dem

Kessel

benötigt

wurde und daher der Vorrat ausreichen musste.

Dieser musste für die weitere Fahrt reichen, was kein Problem war,

denn auf der

Bergstrecke folgte bekanntlich die Talfahrt. Der Vorrat

musste jedoch nach Ankunft im

Bahnhof mit dem Lokwechsel wieder aufgefüllt

werden. Bevor aber die Vorräte wieder aufgefüllt wurden, mussten die Rückstände der Verbrennung entfernt werden. Auf einem Gleis mit Grube konnte der sich unter der Feuerbüchse befindliche Aschekasten entleert werden. Allenfalls gerade vom Feuer heruntergefallene Glut konnte

dann in der Grube verlöschen. Doch damit war es oft noch nicht getan, denn

wir haben erfahren, dass die Glut auch in der

Rauchkammer als

Lösche

anfiel. Diese musste ebenfalls entfernt werden und dazu wurde die Rauchkammertüre geöffnet. Da nun der natürliche Luftzug aus-fiel füllte sich die Rauchkammer mit beissendem Rauch. Unter diesen Bedingungen musste

dann die

Lösche mit einer Schaufel entfernt werden. Sie können sich

denken, dass dies keine beliebte Arbeit war, denn die Atemwege wurden

gereizt und nach der Arbeit hatte das Personal ein schwarzes Gesicht. Waren die Asche und die

Lösche entfernt worden,

konnten die Vorräte beim Wasser und bei der

Kohle wieder aufgefüllt

werden. Damit konnte die

Lokomotive wieder einen Zug übernehmen. Nicht in

jedem Fall galt das auch für das

Lokomotivpersonal. Auch wenn die

Dampflokomotiven im

Titularsystem betrieben wurden, waren immer mehrere

Besatzungen vorhanden. So konnte sie wieder losfahren, wenn eine Pause

erforderlich war.

Daher konnte die Fahrt ins Abstellgeleise ohne

Pro-bleme mit eigener Kraft erfolgen. Die

Dampfma-schinen hatten einfach

nicht mehr die volle

Leistung, aber für das Fahrzeug im ebenen

Depot

reichte es. Standen nur Arbeiten an den mechanischen Bauteilen an, konnten diese sofort ausgeführt werden. Das Feuer wurde in diesem Fall nicht immer entfernt. Jedoch musste dann der Kamin genau unter einem Abzug platziert werden. Wie sich das

Lokomotivpersonal mit dem Feuer ver-halten musste,

war in den

Dienstplänen geregelt worden. Gerade bei Arbeiten am

Kessel,

die nicht geplant werden konnten, war der Aufenthalt lange. Kurzfristig konnte man den Unterhalt am

Kessel

jedoch

nicht ausführen, denn bis die Metalle abgekühlt waren, konnte es mehrere

Tage dauern. Das war auch der Grund, warum die Dampflokomotiven im Betrieb

immer unter Dampf abgestellt wurden. Für diesen Zweck wurde das Feuer in

seiner Grösse verringert und nahm nur noch einen geringen Teil des Rostes

in Anspruch. Das

Lokomotivpersonal konnte nun die Lampen mitnehmen und

Feierabend machen. Die Nachkontrollen und der Ausbau des Feuers übernahm

dann wieder das Personal des

Depots. Dabei musste die

Lokomotive nicht

dauerhaft bewacht werden. Es reichte, wenn von Zeit zu Zeit nachgesehen

wurde, ob das Feuer noch brannte. Die Zufuhr von Wärme war jetzt so

gering, dass die Produktion von Dampf eingestellt wurde. Doch damit sind

wir wieder beim Anfang und können auch diesen Abschnitt beenden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Damit

man erkennen konn-te, ob genug Flüssigkeit im

Damit

man erkennen konn-te, ob genug Flüssigkeit im

Damit

diese

Damit

diese  Wenn sich die

Wenn sich die  Wobei diese

Wobei diese  Eine richtige Anstrengung war für den

Eine richtige Anstrengung war für den

Bei der

Bei der

Musste nun aber die

Musste nun aber die