|

Betriebseinsatz 1924 - 1938 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Auf eine

Inbetriebsetzung,

wie bei anderen Baureihen verzichte ich. Die Fahrten waren nicht gross

anders, als bei anderen

Lokomotiven.

Bei der Reihe Ae 3/6 II wurde dazu die Nummer 10 401 herangezogen. Das war

eigentlich gar nicht so überraschend, galt sie doch als eigentlicher

Prototyp,

der noch nach den Ideen des Herstellers entstanden war. Ab der nächsten

Nummer hatten jedoch bereits die Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf das

Modell Einfluss genommen.

Gerade bei der elektrischen Ausrüstung zeigte sich, dass die Abstufung bei den niederen Stufen sehr grob ausgefallen war. Die neue

Lokomotive

nahm einen richtigen Satz nach vorne, wenn es losging. Ein Effekt, der ihr

schnell die Bezeichnung «Gumpesel» einhandelte. Die Probefahrten für Fahreigenschaften wurden auf der Strecke zwischen Zug und Arth-Goldau ausge-führt. Diese Strecke war wegen den vielen Kurven ideal für solche Versuche und zudem war dort die Fahrleitung schon montiert worden. Ein Punkt, der damals durchaus auch bedacht

wer-den musste, denn die Strecken waren oft gar noch nicht bereit und

manche

Brücke

für die neuen Un-geheuer schlicht zu schwach. Da musste gut geplant

werden. Sehr zur Überraschung vieler Fachleute,

zeigte sich die Maschine der MFO auf diesem Abschnitt von ihrer besten

Seite. Trotz dem veralteten

Stangenantrieb,

waren die festgestellten Fahreigenschaften der

Lokomotive

sehr gut. Es waren daher nicht alle Punkte missraten und daher wurde

eigentlich aus der Erfahrung der Versuche heraus, die Ausrüstung mit einem

anderen

Transformator

verändert. Ein Punkt, der für eine gute Lokomotive sorgen sollte. Wegen der Panikbestellung waren jedoch

bereits die ersten

Lokomotiven

dieser Baureihe im Bau und konnten daher nicht mehr verändert werden. Die

von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gewünschten Änderungen konnte

daher erst ab der Nummer 10 421 umgesetzt werden. Ein Punkt, den es damals

auch bei den beiden anderen Herstellern gab. Besonders erwähnt werden muss

da die Reihe Ae 3/5, die in Form

der Ae 3/6 III besser werden sollte.

Dort hatte man bereits die entsprechenden

Erfahrungen mit elektrischen

Lokomotiven

machen können und war daher bereit. Nun sollte aber auch die Werkstätte in

Biel mit dem Unterhalt von elektrischen Lokomotiven begin-nen. Ihr

zugeteilt wurde dabei die Baureihe Ae 3/6 II. Ab dem Werk in Oerlikon wurden die ersten vier Lokomo-tiven nicht weit verschoben. Sie landeten im Depot Zürich. Dort wurden sie vorerst noch abgestellt, da die verfüg-baren Strecken noch nicht vorhanden waren. Die Zeit nutzte das

Depot

um das Personal zu schulen, was in Anbetracht der Tatsache, dass kein

Handbuch existierte keine einfache Sache war. Gerade das betroffene

Loko-motivpersonal

äusserte sich in dieser Angelegenheit eher kritisch. Luzern bekam seine ersten Ae 3/6 II im Jahre 1925. Auch dort standen anfänglich die Strecken noch nicht bereit. Jedoch wurden die Maschinen ab Luzern auch nach Arth-Goldau geschickt. Sie fuhren daher im Wechsel mit den

Lokomotiven

vom Gotthard auf diesen Abschnitten. Was der Reihe Ae 3/6 II an

Zugkraft

fehlte, machte sie mit dem Tempo wieder wett. Die Fahrten dienten auch

gleich der Schulung, denn auch hier gab es kein Handbuch. Mit dem durchgehenden

Fahrdraht

zwischen Basel und Luzern wurden auch die ersten

Lokomotiven

im Basel und Olten stationiert. Damit standen dort die Maschinen für diese

Strecken bereit. Wir müssen dabei jedoch bedenken, dass die Züge damals

noch die alte Linie am Hauenstein benutzten. Gerade diese steile

Bergstrecke

sollte der hier vorgestellten Baureihe auch die Bezeichnung «Trimbacher

Frontlenker» einhandeln.

Besonders die vom Gotthard bereits

verdrängten Ce 6/8 II machten

sich hier nützlich. Am Gotthard konnte man diese abgeben, da dort die

neuen Ce 6/8 III in

Betrieb genommen wurden. Diese konnten etwas mehr ziehen. Die Maschinen ab Olten befuhren natürlich auch die neu elektrifizierte Strecke nach Bern. Dort ange-kommen ging es anschliessend weiter nach Thun. Dort bestand die Fahrleitung schon lange und man war um jede Lokomotive froh, denn mit wenigen Ausnahmen verkehrten dort die Maschinen aus dem Versuchsbetrieb. Die waren wirklich gemütlich unterwegs,

denn das Aaretal sollte zur Rennbahn werden und da war mit 40 km/h nichts

zu wollen. Auch wenn in diesen ersten Jahren die

Maschinen der Reihe Ae 3/6 II dringend benötigt wurden, zeig-te sich

schnell, dass die Baureihe Ae 3/6 I der BBC etwas besser gelungen war. Von

der

Leistung

her entsprach sie dem Modell der MFO und was für die Exemplare aus

Münchenstein sprach, war dass diese Maschinen mit 100 km/h verkehren

konnten. Im Gegensatz dazu begnügte sich die Maschine aus Oerlikon mit 90

km/h. 1926 wurden die

Dienstpläne

neu sortiert. Für uns lohnt sich ein genauer Blick, denn es standen alle

Maschinen bereit. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten 60

Lokomotiven

der Baureihe Ae 3/6 II und die mussten verteilt werden. Dabei wurden fünf

Standorte mit den neuen Lokomotiven bedacht. Es kam daher zu grossen

Verschiebungen. So bekam Winterthur die Nummern 10 401 bis 10 406 und

Zürich das Modell 10 407, sowie die Nummern 10 411 bis 10 413.

Mit dem Abschnitt bis Rorschach kamen auch

die steileren Ab-schnitte im Osten in den Plan der Reihe Ae 3/6 II. Ab

Winterthur kamen sie jedoch auch nach Romanshorn. Vorerst blieben sie auf

den

Hauptstrecken,

da es nur da

Fahrdrähte

gab. Besonders zu erwähnen ist, dass die Maschine der MFO im Wechsel mit jener der BBC eingesetzt wurde. Die beiden Bau-reihen waren sich wirklich sehr nahe und so konnte man diese Lösung wählen. Das Modell aus Oerlikon hatte eigentlich

nur das kleine Pro-blem, dass es mit 90 km/h nicht ganz so schnell

vorwärts ging, wie mit der Ae 3/6 I, die etwas schneller über die Strecke

fah-ren konnte. Zumindest dann, wenn diese das auch zugelassen hat. Im

Kreis

II bekam Olten die Nummern 10 408 bis 10 410, sowie 10 439 bis 10 449.

Dort änderte sich an den Einsätzen eigent-lich auch nicht viel. Die

Maschinen kamen regelmässig nach Biel und Bern. Sie wurden jedoch auch den

beiden

Nebendepots

Solothurn und Aarau zugeteilt. Weiter in Richtung Westen stiessen auch

diese Maschinen nicht vor und so blieb es. Auch hier teilte man sich die

Arbeit mit der Reihe Ae 3/6 I. Basel hatte die Nummern 10 414 bis 10 438

erhalten. Die

Lokomotiven

verkehrten vor den

Schnellzügen

nach Luzern, aber auch nach Zürich. Jedoch gingen die schwersten Züge in

Richtung Luzern bereits an die neue Baureihe

Ae 4/7 verloren. Die hatte einfach

etwas mehr

Zugkraft

und das war in den 26‰ steilen

Rampen

des Hauensteins wichtig. Aber auch hier, gab es die Kombination mit der

Reihe Ae 3/6 I, die immer noch ausgeliefert wurde.

Jedoch kam es auch zu Einsätzen ins Tessin,

was bemerkenswert ist, da diese

Lokomotiven

keine

elektrische

Bremse besessen haben. Das bedeutete, sie mussten in beiden

Richtung vor einem Zug ver-kehren. Jedoch trat Luzern auch ein paar Maschinen an das Nebendepot in Arth-Goldau ab. Ab dort verkehrten die Maschinen nach Zug und Erstfeld. Jedoch kam damals bereits ein Nahgüterzug in Richtung Süd-bahn dazu. Es war somit ein erster gemischter Einsatz

für die

Lokomotiven,

die hier sogar ohne die Baureihe Ae 3/6 I auskamen, denn die waren auf den

schnellen Strecken besser aufgehoben. Jedoch war die Ae 3/6 II immer noch

schneller, als die Maschinen vom Gotthard. Die nächsten beiden Jahre sollte sich an

diesen Einsätzen nicht viel ändern. Es kamen immer mehr neue Strecken

dazu, so dass der anfängliche Überbestand eliminiert wurde. Die Maschinen

verkehrten vor Zügen des

Fernverkehrs,

machten sich vor

Regionalzügen

nützlich und in der Zentralschweiz bespannte sie auch leichte

Güterzüge

auf flachen Abschnitten. Die Fahrten nach dem Tessin sollten jedoch selten

der Fall sein, denn meistens beliess man es am Berg bei den alten

Maschinen. Bereits 1928 wurden die Karten neu gemischelt. Die

Baureihe sollte nun die grösste Verteilung erfahren. Wenn wir mit den

Kreisen beginnen, dann fällt der Kreis I auf, denn dort fuhren lediglich

die aus Olten kommenden

Lokomotiven

nach Thun. Weiter in den West kamen

sie nicht und nur einige Lokführer des

Depots Biel waren auf diesen

Modellen kundig. Doch auch die fuhren damit ausschliesslich in Richtung

Osten und der Heimat entgegen.

Jedoch wurden auch Maschinen nach Aarau entsandt, welche auch auf

der

Südbahn verkehrten. Zwi-schen Basel und Luzern waren die Maschinen aus

Olten kaum mehr anzutreffen, denn dort ging die Post anders ab, wie wir

erkennen, wenn wird diese beiden Standorte ansehen. Basel konnte noch die Nummern 10 425 bis 10 434 behalten und in Luzern änderte sich schlicht nichts. Bei den Diensten, die täg-lich 382 Kilometer betrugen, war-en die meisten Schnellzüge ver-schwunden. Diese mussten an die schnelleren und stärkeren

Ae 4/7

abgetreten werden. Wenn es wirklich schwere Züge waren, leisteten auch die

Maschinen ab Olten

Vorspanndienst über den Hauenstein. Doch damit sind wir beim

Kreis II und in Luzern noch nicht fertig. So richtig stolz waren die Liebhaber der Reihe Ae 3/6

II, wenn diese in Luzern vor die

Lokomotive

Ae 4/7 gespannt wurde. Das war

nicht so selten der Fall, denn der Anstieg der Strecke von Emmenbrücke

nach Rothenburg hatte es in sich. Dort war dann auch die grosse

Ae 4/7

schnell am Anschlag. Das

Depot Luzern stellten dann eine

Vorspannlokomotive, welche danach oft bis Olten mitlief um zusätzliche

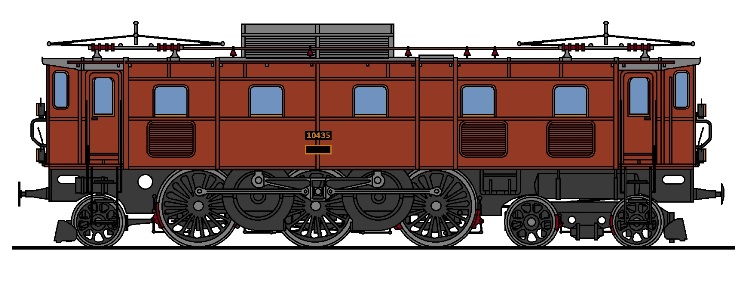

Halte zu vermeiden. Basel verlor die Nummer 10 435 und das

Depot Olten

musste die Nummer 10 447 abtreten. Beide

Lokomotiven tauchten ab 1928 in

einem zweitägigen Umlauf für das

Depot Bellinzona auf. Die beiden neu im Tessin

stationierten Maschinen wurden auf Bellinzona und Chiasso

aufgeteilt. Dabei erreichte der Dienst 1 ab Bellinzona die

Bahnhöfe Luzern

und Chiasso. Nach einer Strecke von 450 Kilometern endete die Fahrt

letztlich wieder im heimatlichen Depot.

Der Tagesdienst brachte nicht viele Kilometer

und dank den etwas flacheren Abschnitten konnte auch mit bescheidener Last

gefahren werden. Nur wenn es nach Bellinzona ging, musste das

Sicherheits-bremsverhältnis erfüllt sein. Obwohl die Maschinen ab Luzern und Arth-Goldau regelmässig nach Erstfeld und noch weiter in den Süden fuhren, war das Depot von Erstfeld nicht mit Ae 3/6 II bestückt worden. Dort konnte man

mit

Lokomotiven ohne

elektrische

Bremse nichts anfangen und so können wir

etwas vorgreifen und klar feststellen, dass sich daran bis zum Schluss

nichts ändern sollte. Geändert wurde hingegen die Stationierung im

Kreis

III, der nun noch ausstehend ist. Das

Depot Zürich musste die meisten Ae 3/6 II

ab-geben. So kamen die Nummern 10 401 bis 10 405 nach St. Gallen und die

Nummern 10 406 bis 10 409 nach Rorschach. Einzig die Nummern 10 410 bis

10 412 blieben in Zürich. So bleiben noch die Nummern 10 413 bis 10 416,

welche im Depot Romanshorn stationiert wurden. Daher waren sie im

Kreis

III auf vier verschiedene Standorte aufgeteilt worden und die konnten

damit nicht alle Züge decken. So verkehrten die

Lokomotiven im Osten auf nahezu

sämtlichen Strecken die mit

Fahrleitung versehen waren. Daneben kamen auch

vereinzelt Maschinen der Reihe Ae 3/6 I zum Einsatz. Zürich hatte keine

andere Wahl und so wurden die verbliebenen Ae 3/6 II gleich in Umläufen

verplant, die eigentlich für die Reihe Ae 3/6 I vorgesehen waren. So

blieben immer noch vereinzelte

Schnellzüge im

Dienstplan, auch wenn auch

hier die

Ae 4/7 ihr Unwesen trieben.

Damit wurde diese Baureihe

in der Schweiz zur schnellsten elektrischen

Lokomotive mit

Stangen-antrieb.

Selbst hinter den verbliebenen

Dampfma-schinen der Reihe

A 3/5 musste sie

sich nicht mehr verstecken. Die MFO-Maschine wurde zum Renner, der ihr

einen neuen Namen einhandelte. Wegen den verhältnismässig kleinen

Triebrädern bekam

der

Stangenantrieb eine recht hohe Tourenzahl. Man sah der Maschine

richtig an, wie sie sich abnabelte. So nervös wurde sie nun mit einem

Salamischneider verglichen, denn dort bewegte sich das Messer gleich

schnell. Nicht überliefert worden ist der Sound den diese Maschinen jetzt

machten und wie es im

Führerhaus schüttelte. Scheinbar bekam es den

Kollektoren

nicht allzu schlecht. Als Fazit der ersten Jahre kann festgestellt werden,

dass die

Lokomotive die meisten Strecken, die mit

Fahrleitung versehen

wurden, befuhren. In Richtung Westen war sie jedoch auf den Strecken

westlich von Bern und Biel völlig unbekannt. Selbst die

Probefahrt nach

einem Aufenthalt in der

Hauptwerkstätte führte die Maschinen in Richtung

Grenchen und Lyss. So könnte man meinen, dass die Positionen bezogen

waren. Doch bereits ab 1929 kam es zu erneuten

Verschiebungen. Die

Lokomotiven mit den Nummern 10 451 und 10 455 wurden

in Luzern abgezogen und neu nach Rapperswil verschoben. Dort waren nun

zahlreiche Strecken elektrifiziert worden und da konnte man diese

Maschinen gut gebrauchen.

Schnellzüge waren ab Rapperswil jedoch dünn

gesät, so dass sich die tapferen Maschinen zunehmend auch mit

Güterzügen

zu beschäftigen suchten.

Diese

waren wesentlich freizügiger einzuteilen, als die Modelle, die nicht über

diese

Bremse verfügten. Es zeigt sich jedoch, dass es damals doch noch

Un-terschiede zum

Flachland gab. Es sollte nicht lange so bleiben. Bereits ein Jahr später kehrten die ersten Maschinen wieder zurück nach Luzern. Zudem wurden die Dienste nun auf-geteilt.

Lokomotiven die über die neue

Sicherheitssteuer-ung verfügten, wurden in einmännigen Diensten geführt.

Die restlichen verblieben in den bisherigen zweimännigen

Dienstplänen. Auf

die Zuordnung der Nummern hatte das natürlich grosse Auswirkungen und so

wurde mit einzelnen Nummern gearbeitet. Zwar kamen die Maschinen immer noch ab Luzern ins

Tessin, aber es kehrten keine

Lokomotiven dorthin zurück. Die neuen

Modelle mit

elektrischer

Bremse hatten diese Strecke fest im Griff. Andere

Strecken hatten jedoch die Baureihe Ae 3/6 II nicht im Griff. Daher

mussten mit den ersten elektrifizierten

Nebenstrecken Beschränkungen

ausgesprochen werden. Diese befanden sich im

Kreis III, so dass sowohl die

Seetalstrecke, als auch der Gotthard befahren wurden. Ein Verbot wurde für die Strecken von Bäretswil nach

Bauma und für den Abschnitt von Bischofszell Nord nach Hauptwil

ausgesprochen. Dort kamen die

Brücken einfach nicht mit den hohen

Achslasten dieser Baureihe klar. Etwas besser war der Abschnitt Thalheim –

Ossingen, denn dort ging es alleine. Als

Vorspannlokomotive war hingegen nur ein

Triebwagen zugelassen. Sie sehen, es war immer noch nicht an einen

freizügigen Einsatz zu denken und diese Verbote sollten bleiben.

Darunter

befanden sich vermehrt auch längere

Güterzüge. Daher mussten die

Lokomotiven mit der

Güterzugsbremse ausgerüstet werden. Erneut kam es zum

kleinen Umbau. Die Baureihe Ae 3/6 II verkehrte nie westlich von Bern und Biel/Bienne. Mit der Zuteilung von Yverdon als verant-wortliche Hauptwerkstätte änderte sich das nur für den Unterhalt. Die

Probefahrt

nach einem Aufenthalt in der Werkstätte musste vom

Oberlokführer des

Depots Lausanne

durchgeführt werden. Es gab schlicht keinen Lokführer, der auf dieser

Maschine geschult worden wäre. Das wäre auch nicht leicht gewesen, da alle

Notizen in Deutsch verfasst wurden. So still und leise war die Maschine auch wieder

nicht. Oft wurde sie abgezogen und geschmückt um an Feierlichkeiten

teilzunehmen. Am 14. August 1934 führte sie daher den Eröffnungszug auf

der Strecke von Luzern über Langnau nach Bern. Dort konnte nun auch

elektrisch gefahren werden. Es gab für die Maschinen von Luzern neue

Arbeit, die natürlich gerne gesehen wurde. Das auch wegen der Tatsache,

dass kaum neue Modelle ausgeliefert wurden. Die Wirtschaftskrise sorgte dafür, dass sich die

Dienstpläne beruhigten. Es kam kaum zu Verschiebungen. Ein

Depot, das zu

viele

Lokomotiven hatte, versuchte zwar diese abzustossen, jedoch gab es

keine Abnehmer, denn diese hatten selber Maschinen, die verschwinden

sollten. Selbst das einzige grosse Depot der Kreise II und III, das noch

nie Ae 3/6 II stationiert hatte, winkte dankend ab. Dort hatte man zwei

arbeitslose Giganten im Stall.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

ausgiebigen

Die

ausgiebigen

Die

Zuteilung zur

Die

Zuteilung zur

Die

Die  Diese

dem

Diese

dem

Als

letztes

Als

letztes

Im

Im

Die zweite ab Chiasso eingesetzte Maschine ersetzte

eine Dampflokomotive und übernahm lediglich deren Arbeit. Dabei fuhr sie

nach Lugano und verrichtete dort den

Die zweite ab Chiasso eingesetzte Maschine ersetzte

eine Dampflokomotive und übernahm lediglich deren Arbeit. Dabei fuhr sie

nach Lugano und verrichtete dort den  1928 sollte das letzte Jahr sein, wo die Reihe Ae 3/6

II mit 90 km/h verkehrte. Auf das Jahr 1929 wurde die

1928 sollte das letzte Jahr sein, wo die Reihe Ae 3/6

II mit 90 km/h verkehrte. Auf das Jahr 1929 wurde die

Auch die anderen Maschinen in Luzern wurden

ab-gezogen, so dass die Zentralschweiz von dieser Baureihe befreit wurde.

Auch das Tessin gab seine Ae 3/6 II wieder ab. Dort erwartete man die

ersten Maschinen der neuen Baureihe

Auch die anderen Maschinen in Luzern wurden

ab-gezogen, so dass die Zentralschweiz von dieser Baureihe befreit wurde.

Auch das Tessin gab seine Ae 3/6 II wieder ab. Dort erwartete man die

ersten Maschinen der neuen Baureihe

Jedoch gab es in der Ostschweiz auch Lichtblicke. Die

Ma-schinen erreichten mit Konstanz regelmässig einen deut-schen

Jedoch gab es in der Ostschweiz auch Lichtblicke. Die

Ma-schinen erreichten mit Konstanz regelmässig einen deut-schen