|

Schlussworte |

|||

| Navigation durch das Thema |

|

||

|

In den 90er Jahren begann die Zeit der

Neigezüge

in ganz Europa. Bisher hatte sich eigentlich nur Italien mit diesen Zügen

befasst und die Technik anhand ihres Streckennetzes optimiert. Das heisst

aber auch, dass diese Züge kaum für sich stets folgende

Kurven

ausgelegt worden sind. Vielmehr wollte man wegen einzelnen Kurven nicht

mehr abbremsen und so die

Reisezeit

ohne Ausbauten an der Strecke verkürzen.

Zeugen dieser auch in der Schweiz

durchgeführten Versuche waren die

Einheitswagen III,

die mit akti-ver

Neigetechnik

versehen werden sollten. Probleme waren dabei jedoch die verwendeten Lokomotiven

mit den hohen

Achslasten.

Ein Problem, das bei Neigezügen

bleiben sollte. Für den Verkehr durch die Alpen mit den

vielen engen und daher langsamen

Kurven,

waren Neigezüge

die Hoffnung um noch mehr

Fahrzeit

einzusparen und den Verkehr wieder attraktiv zu gestalten. Ein Wunsch, der

sich mit den ETR 470 verwirklichen sollte und erstmals wollte man dazu bei

den Bahnen zusammen arbeiten und die Züge einer gemeinsamen Tochterfirma

übergeben. Geboren war die Cisalpino AG. Bei der Bestellung hatte man die Auswahl

zwischen mehreren Systemen. Fertige Züge gab es damals jedoch nicht zu

kaufen. Bei der Erfahrung war der italienische Hersteller jedoch führend

und er hatte bereits solche Züge gebaut und von der FS ein Auftrag für

neue Züge erhalten. Auf diesem Muster baute dieser sein Angebot auf und

unterbreitete dieses der neu gegründeten Firma, die unter starkem Einfluss

der FS stand. In erster Linie lockte dabei die

vergleichbare Serie ETR 460 der FS. Bei den Ersatzteilen hätte man auch

auf diese Züge zurückgreifen können. Ein Wunsch, der nicht neu war und der

bei anderen Baureihen schon oft erfolgreich angewendet wurde. So gesehen,

glaubte man bei der Cisalpino AG, dass man die richtige Wahl treffen

würde. So kam es zur Bestellung der ETR 470. Dies obwohl auch die ETR 460

nicht fertig erbaut waren.

Diese hatten anfänglich auch grosse Probleme und kamen nicht so richtig in Schwung. Beim ETR 470 versuchte man diese Gefahr mit

einem speziellen als Treno Zero bezeichneten Zug etwas zu bannen und die

meisten Probleme früh zu lösen. In Anbetracht der komplizierten Technik

sicherlich keine schlechte Idee. Wenn wir jedoch zu den anderen Herstellern

blicken, erkennen wir, dass diese durchaus schnell auf die italienischen

Hersteller aufgeholt hatten. So beschaffte man in Deutschland Neigezüge,

die einen vergleichbaren

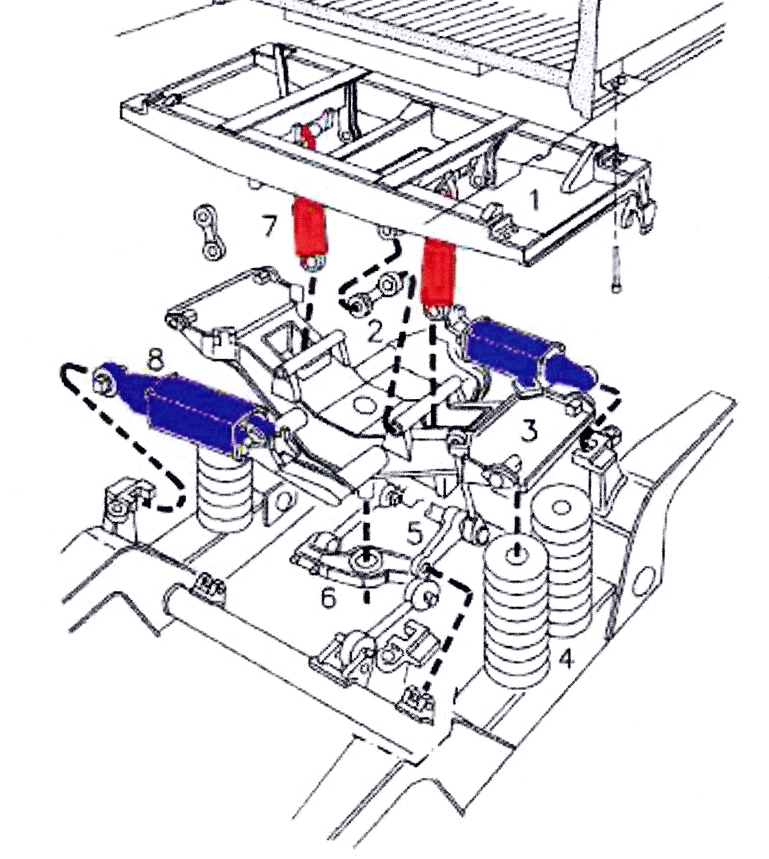

Stellantrieb

hatten und die auf vereinzelten Strecken in Deutschland die

Fahrzeiten

senken sollten. Diese mit

Dieselmotoren

ausgerüsteten Züge bewährten sich auf den Strecken, da diese dem

italienischen Prinzip entsprachen. Zudem zeigten die neuartigen mechanischen

Stellantriebeb

bei den

Versuchsfahrten

schon früh gute Ergebnisse, so dass es bei der Bestellung andere

Möglichkeiten gegeben hätte. Der Vorteil der mechanischen Stellantriebe

war, dass man auf Bauteile, die bei der Rüstungsindustrie verwendet

wurden, zurückgreifen konnte. Die Ansteuerung für die Kastenneigung

entsprach schliesslich dem Panzer Leopard II. Hingegen war die junge Gesellschaft

Cisalpino AG mit der Verteilung der Aktien zu sehr nach Italien

orientiert. Ohne Zustimmung der FS ging in der Gesellschaft schlicht nicht

mehr viel. Die anderen beteiligten Bahnen hatten kaum eine Chance, andere

Anbieter bei der Bestellung ins Rennen zu bringen. Daher verwunderte es

nicht, dass die Züge aus Italien kommen sollten. Der Cisalpino AG waren

hier vermutlich sogar die Hände gebunden.

In Abstand von drei Minuten fuhren diese

und da gab es keinen Platz für einen schnellen Neigezug.

Dem Hersteller kam das gar nicht ungelegen, da so die Anzahl Fahrten mit

dem

Versuchszug

verringert werden konnte. Ein Fehler, den man bitter bezahlen musste. Ob man die vielen sich oft unmittelbar folgenden Kurven nicht sehen wollte, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, die Strecke war schon immer für die vielen engen Kurven bekannt gewesen. Deswegen wurden jene am Lötschberg auch

etwas anders angeordnet. Ein Punkt, der ein seriöser Hersteller im Vorfeld

abklärt und sich mit den damit verbundenen Problemen vertraut macht. Schliesslich starteten die Neigezüge

nach einer kurzen Probezeit mit sehr viel Öffentlichkeit. Wer unter einer

solchen Überwachung startet, hat keine grossen Chancen, wenn sich

Kinderkrankheiten bemerkbar machen. Schnell hat man eine schlechte Presse

und muss kräftig an der Werbetrommel drehen um nicht ins Abseits gedrängt

zu werden. Für eine junge Gesellschaft sicherlich nicht sehr einfach.

Die Züge mussten gerade die kurvenreichsten

Strecken am Gotthard und am Lötschberg befahren. Das war für die

Neigetechnik

schlicht zu viel und so überhitzte diese sehr schnell. Der Zug hatten

jedoch ohne diese Technik Probleme mit der

Fahrzeit. Die Zylinder waren insbesondere in der Leventina dauernd an der Arbeit. Ergänzt mit schnellen Wechseln der Seite, kam die Technik arg ins schwitzen. Genau das passierte, das Hydrostatiköl wurde warm, verlor die Viskosität und konnte so den Druck nicht halten. War dann noch eine Dichtung nicht optimal,

spritzte bei 315

bar

das

Öl

aus der Leitung und der Druck fiel in sich zusammen. Jetzt konnte nur noch

eine

Zwangsbremse

viel Unheil verhindern. Dank einem knappen Bestand, war man damit beschäf-tigt, die defekten Züge wieder in Schwung zu bringen. So litt automatisch der reguläre Unterhalt, den man einfach nicht mehr ausführen konnte. Mangelhafte Verfügbarkeit der Ersatzteile

verschärfte das Problem zusätzlich. Man könnte sagen, dass die Teile so

schnell defekt waren, dass die Lieferanten nicht mehr liefern konnten.

Hingegen muss man diese auch bestellen. So kam es, wie es kommen musste. Aus den Kin-derkrankheiten wurden dauerhafte Beschwerden. Das Ansehen der neuen Züge sank damit noch mehr. Immer wieder äusserte man sich über die Neigezüge negativ. Keine leichte Aufgabe für die Arbeiter, die

nach Mög-lichkeit die beste Arbeit lieferten und dann resigniert

feststellen mussten, dass man gleich wieder flicken durfte. Frust machte

sich so schnell breit. Auch beim

Fahrplan

machten es die Bahnen der Cisalpino AG nicht einfach. So wurden die Züge

in Italien oft als niederklassig eingestuft und mussten sogar den

Regionalzügen

folgen.

Verspätungen

waren dadurch an der Tagesordnung. In der Schweiz hatten die Züge

schliesslich kaum Reserven, so dass diese Verspätung nicht aufgeholt

werden konnte. So fehlte letztlich auch der Zug für die Rückfahrt. Ein

Teufelskreis entstand.

Erst die

RABDe

500 der schweizerischen Bundes-bahnen SBB zeigten, dass es sich um

ein Problem mit dem Innenohr handelte und nicht am ETR 470 lag. Jedoch

hatte man sich auf den Zug einge-schossen und dabei sollte es bleiben. Wer an der Seekrankheit leidet, weiss genau, wie schlimm das sein kann. Man sucht in der Not einen festen Fixpunkt, den es hier kaum gab. Doch waren die Reisenden mit den Kotztüten noch das ge-ringere Problem. Auch Lokführer sind nur Menschen und können

so auch Seekrank werden. Er fand keinen Fixpunkt und so musste er den Zug

anhalten, weil es im schlecht war. Es zeigte sich, dass

Neigezüge nicht so leicht eingeführt werden konnten. Gerade die in der Schweiz eingesetzten RABDe 500 zeigten deutlich, dass auch Neigezüge optimal funktionieren können. Zwar gab es auch dort anfänglich grosse

Schwierigkeiten, die aber schnell behoben werden konnten. So

funktionierten die mit einem mechanischen

Stellantrieb

ausgerüsteten Züge schnell sehr zuverlässig. Für den ETR 470 war das

jedoch schlecht, da jetzt mit dem

ICN

verglichen wurde und dagegen schnitt er schlecht ab. Will man diese beiden Züge jedoch direkt

vergleichen, stellt man schnell fest, dass sie eigentlich nicht in die

gleiche Generation der Züge gehören. So wurde der ETR 470 mit einer

älteren Technik bestückt, die erst mit den mechanischen

Antrieben

und deren guten Funktion, als veraltet angesehen werden kann. Auch hier

fehlte der Cisalpino AG vielleicht der Mut zur neuen Technik und damit zu

einem fortschrittlicheren Zug.

Die Folge war, dass dieses ausgeschaltet

werden musste. Warum

ZUB 121

im Modus für Italien nicht durch die Steuerung deaktiviert wurde, ist wohl

das Geheimnis des Her-stellers, der das hätte wissen müssen. Je länger die ETR 470 im Einsatz mit den Problemen, die aus mangelhaftem Unterhalt und zu schwachen Teilen bestanden, zu kämpfen hatten, desto mehr verloren sie an Ansehen. Die Bezeichnungen Pannolino und

Schrottolino zeigen sehr gut auf, wo der allgemeine Bürger die Probleme

des Zuges sah. Besser informierte

Kreise

sahen vielleicht noch die Bemühungen der Firma Cisalpino AG, die wirklich

mit den Ersatzteilen kämpfte. Die Schweiz, die sich eine nahezu perfekt

funktionierende Eisenbahn leistete, konnte sich nie mit dem italienischen

Zug anfreunden. So stellten die Fahrgäste schnell fest, dass im Wagen

bestimmte Kanten nicht stimmten, die Tische etwas durchhingen und dass man

schnell wusste, was für ein Geschäft auf dem WC verrichtet wurde. Zudem

hatte die allgemeine Luft den typischen italienischen Charme, den auch

nicht alle begrüssten. So konnte sich bei den Leuten die grosse

Liebe nie so richtig entfalten. Entweder hasste man den Zug oder man

verteufelte ihn, wenn man ihn nur schon sah. So gab es gespaltene

Lager

bei den Fahrgästen. Jedoch war die Verteilung klar zu Gunsten der

negativen Äusserungen. Will man einem Zug diese Deutung abnehmen, muss man

ihn perfekter als perfekt betreiben. Das war bei der komplizierten und

nicht besonders geeigneten Technik nicht leicht.

Kommt es dann bei einer ungewünschten Stelle zu einem Brand, kann man, ob man will oder nicht, dem Zug kein gutes Zeugnis ausstellen. Nur, Brände bei Zügen gab es immer wieder

und diese en-deten teilweise für die Züge folgenschwer. So kann man dem Zug durchaus auch etwas Positives zugestehen, denn die Brände, die oft viel Rauch erzeugten, aber nicht an der Struktur Schaden anrichteten, waren glimpflich. Passieren solche Vorfälle innert kurzer

Zeit, werden schnell Forderungen gestellt, die natürlich nicht umgesetzt

werden konnten. Wer stellt einen nahezu neuen Zug ab, der einfach mal mit

einer

Bremse

Probleme hatte? Niemand, denn dann würden keine Züge mehr fahren. Die relativ kurze Betriebszeit der Züge

verhinderte, dass sie in eine umfassende Erneuerung kamen. Dort hätte man

Mängel beseitigen können und womöglich ein gut funktionierendes Fahrzeug

schaffen können. Nur kam es nicht dazu, weil die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB unter dem Kapitel einen Strich ziehen wollten. Weg mit

den Zügen, die nur Sorgen machen und andere Lösung anbieten. Nur so leicht

war das nicht. Was die FS mit ihren Zügen machte,

interessierte in der Schweiz niemand. Man liess verlauten, dass man sie in

Italien einsetzen würde. Dort funktionierten die ETR 470 seit Beginn

einwandfrei. Wenn dann eine etwas höhere

Spannung

und erst noch

Wechselstrom

kam, begann die Technik schwächen zu zeigen. Es war klar zu erkennen, dass

man zwei

Stromsysteme

nicht so leicht verbinden konnte, denn das wurde hier noch versucht.

Mich störten dabei die wenigen auf dem Dach

vor-handenen Aufbauten und die

Front,

die nicht so recht zur Farbgebung passen wollte. Das sahen andere

natürlich anders und man könnte hier lange diskutieren. Meine Reisen mit dem Zug waren nicht selten und sie funktionierten immer und von Pannen oder ernsthaften Störungen bekam ich im Zug nichts mit. Dabei verkehrte der Zug in den meisten Fällen sogar pünktlich und kam auch rechtzeitig am Ziel an. An die durchhängenden Tische gewöhnte man

sich mit der Zeit und die Fugen, die nicht genau passten, tolerierte man.

Als Reisender gelte ich jedoch durchaus als zufriedener Fahrgast. Es gab bei mir aber auch die andere Seite, die als Berufsmann und die sieht dann immer wieder anders aus. Wer mit einem Güterzug im Bahnhof warten muss, weil sich weit hinten der verspätete Neigezug nähert, ist nicht voller Lob darüber. Schliesslich hing nicht selten der

Feierabend

davon ab. Anders gesehen, konnte man aber auch zufahren, weil der Zug eben

zu spät war und nicht vorgelassen werden muss. Ab und zu bemerkte man die Störung des

Zuges und dann stand alles still. Schliesslich passierte es gerade im

einspurigen Abschnitt. Diese Wartezeit nervte immer wieder und wurde auch

entsprechend kommentiert. Nur, man ist auch nur Mensch und der ist, wie

der Neigezug

vom Typ ETR 470 nicht ganz vollkommen. Aber im Gegensatz zu den

unvollkommenen Menschen endete die Zeit der Neigezüge vom Typ ETR 470

jedoch recht schnell.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Auch

andere, passiv arbeitende Systeme wurden vor Jahren überall geprüft und

konnten sich mit Ausnahme der Talgo in Spanien nie so richtig durchsetzen.

Auch

andere, passiv arbeitende Systeme wurden vor Jahren überall geprüft und

konnten sich mit Ausnahme der Talgo in Spanien nie so richtig durchsetzen. Bei

einem solchen Start, kann man nur Probleme erwarten. Vergleiche könnte man

mit den

Bei

einem solchen Start, kann man nur Probleme erwarten. Vergleiche könnte man

mit den

Dass

mit dem

Dass

mit dem

Mit

zunehmender Betriebszeit bemerkte man schnell, dass die für Italien und

das dortige Streckennetz ge-bauten Züge nicht unbedingt in die

kurvenreiche Schweiz passten.

Mit

zunehmender Betriebszeit bemerkte man schnell, dass die für Italien und

das dortige Streckennetz ge-bauten Züge nicht unbedingt in die

kurvenreiche Schweiz passten. Letztlich

kämpften auch die Fahrgäste mit dem Zug. Immer wieder berichteten Leute,

dass es ihnen im

Letztlich

kämpften auch die Fahrgäste mit dem Zug. Immer wieder berichteten Leute,

dass es ihnen im  Als

ob das alles nicht genug war. Die in den beiden Ländern entwickelten und

einge-führten

Als

ob das alles nicht genug war. Die in den beiden Ländern entwickelten und

einge-führten

Die

vielen Mängel, die der

Die

vielen Mängel, die der  Persönlich

gesehen kann ich dem Zug jedoch kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Zwar

konnte ich mich nie so richtig mit dem Aussehen anfreunden. Wobei hier

sicherlich auch andere Meinungen zulässig sind.

Persönlich

gesehen kann ich dem Zug jedoch kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Zwar

konnte ich mich nie so richtig mit dem Aussehen anfreunden. Wobei hier

sicherlich auch andere Meinungen zulässig sind.