|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

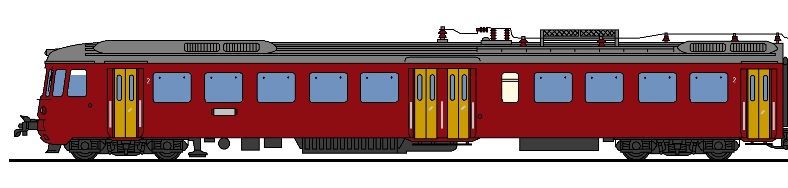

Mit den Umbauten und Änderungen kommen wir zu dem Punkt, der aufzeigt, wie

gut ein

Triebfahrzeug

gebaut worden war. Da bei den

Triebzügen

RABDe 12/12 nicht so viele Neuerungen umgesetzt wurden, wie bei anderen

Baureihen, durfte man ein gutes Fahrzeug erwarten. Schnelle grosse

Aktionen mit einem Umbau blieben daher aus, was deutlich zeigt, dass den

Herstellern ein ausgesprochen gutes Fahrzeug gelungen war.

Ein Lokführer griff nicht zu einer anderen Stufe, wenn das Tem-po kurz mal

5 km/h unter dem erlaubten Wert lag. Kleine Änder-ungen bei den Neigungen

wurden jetzt ausgeglichen. Damit haben wir bereits eine erste mögliche Schwachstelle gefunden. Hinzu kam, dass es Baugruppen gab, die für einen Umbau vorgesehen waren. Damit stellt sich natürlich sofort die Frage, ob umgebaut wurde.

Bei den

Triebzügen

RABDe 12/12 sehen wir uns diese Änder-ungen daher in der Reihenfolge der

Vorstellung an. Daher begin-nen wir auch hier mit dem Aufbau des Kastens

und das ist schnell erledigt, der wurde nicht verändert.

Etwas anders sah das bei der

automatischen Kupplung

aus. Verkehrte der

Triebzug

im Winter durch Schneefall, wurde die weisse Pracht durch den Fahrtwind

gegen die

Kupplung

gepresst. In den offenen Anschlüssen und in den mechanischen Aufnahmen

entstand so eine Schneeschicht. Wollte man nun zwei

Triebzüge

kuppeln, wurde der Schnee durch die Kräfte zu Eis. Durch den Platzbedarf

konnte es passieren, dass sich die Kupplungen nicht verbanden.

Um das Problem ohne eine grundsätzliche Abdeckung, wie sie bei den

Triebzügen

RAe TEE II verwendet wurde,

zu lösen, musste anders vorgegangen werden. Die hier vorgestellten Modelle

wurden so oft gekuppelt, dass auch eine leichte Abdeckung nicht ideal war.

Es blieb daher nur noch die Lösung mit einer

Heizung.

Diese erwärmte die

Kupplung

so, dass der Schnee schmolz und anschliessend als Wasser abfliessen

konnte.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB rüsteten die neuen

Triebzüge

RABDe 8/16 ebenfalls mit

automatischen Kupplungen

aus. Die älteren Ausführungen sollten mit der neuen

Kupplung

zumindest mechanisch kompatibel sein und so mussten sie angepasst werden. Bei den Laufwerken gab es Probleme mit den Antrieben. Also Probleme ist etwas übertrieben. Die Baureihe neigte in diesem Punkt zu einem grösseren Aufwand beim Unterhalt. Das war natürlich finanziell keine gute Angelegen-heit.

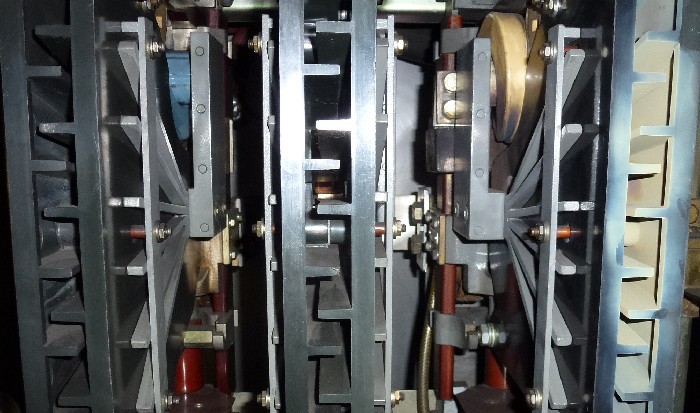

Die Probleme dabei waren eigentlich nicht neu, da auch andere Baureihen

mit diesem

Antrieb

versehen worden waren. Dort war jedoch die Belastung nicht so hoch, wie

hier mit den vielen Beschleunigungen mit hoher

Zugkraft. Es gab Schwingungen, die dazu führen konnten, dass der Mitnehmer schlicht zerstört wurde. Im Unterhalt war dieser nicht so leicht zu ersetzen, da man den Radsatz ausbauen musste.

Dabei stellte sich heraus, dass diese Schwingungen von den im

Antrieb

ver-bauten

Schraubenfedern

kamen. Die kurze Schwingungsdauer dieser

Federn hatte dramatische Auswirkungen auf die

Baugruppen und

Dämpfer

konnten nicht verbaut werden.

Aus diesem Grund wurden die

Federn durch

Gummifedern

ersetzt. Diese ab 1973 erfolgte Anpassung hatte bei der

Re 4/4 II zu grossen Erfolgen

geführt. Hier erhoffte man sich die gleichen Effekte. Wie hoch die

Belastung war, zeigte sich hier, auch die ersten Gummifedern wurden sehr

schnell verschliessen. Daher baute man eine andere Ausführung ein. So

konnten letztlich die Probleme so gemildert werden, dass der normale

Einsatz möglich war.

Bei Auslieferung fand sich die Nummer des Fahr-zeuges nur seitlich am

Mittelwagen. Das wurde ge-ändert und die Betriebsnummer neu an der

Front

mit grossen weissen Ziffern angeschrieben. So konnte das Personal die

abgestellten Züge leichter finden.

Mit dem Wechsel zum Bereich mit der

Druckluft

und den

Bremsen

kommen wir zu einem Punkt, der durchaus grössere Sorgen bereitet hatte.

Dabei kann hier eigentlich kein Punkt hervorgehoben werden. Jedoch waren

die Probleme auch nicht so gross, dass man einen kompletten Umbau der

ganzen Anlage hätte in Betracht ziehen müssen. Wir beginnen mit dem

Kompressor,

der gut funktionierte, aber er nervte auch die Kunden.

Grundsätzlich war das keine grosse Sache. Hier wurde der

Kompressor

jedoch unter dem Abteil der ersten

Wagenklasse

eingebaut. Kam noch hinzu, dass dieser wegen dem grossen Verbrauch bei der

Druckluft

sehr oft lief. Die Reisenden dort schätzten das nicht gerade und viele

davon hatten grossen Einfluss. Daher wurde versucht das Problem mit

anderen Gummielementen und weiteren Massnahmen nachhaltig zu verbessern.

Fazit dieser vielen Arbeit war, dass Geld verbraucht wurde, um das Problem

letztlich nicht zu lösen. Die

Triebzüge

hatten deshalb ihren Übernamen «Mirage» zu recht bekommen. Sie waren

schnell und laut. Alles was bei einem Kampfflugzeug auch vorhanden war.

Die angepasste

Ventilation

während der Auslieferung bracht in diesem Punkt schlicht keine

Veränderung. Der Name blieb und war einfacher als dieses blöde RABDe

12/12.

Auch hier war das eine direkte Folge des grossen Bedarfs bei der Druckluft, denn war der Luftstrom zu schnell, blieb zu wenig Zeit, um das Wasser ausscheiden zu können.

Das erfolgte dann später und damit dort, wo man tunlichst Wasser vermeiden

sollte. Eingefrorene

Bremsen

sind nicht lustig. Um das Problem zu Beheben wurden ab 1974 neue Luft-trockner verbaut. Diese konnten deutlich mehr Feuchtig-keit aus der Luft ziehen. So viel, dass auch die Luftöler anders arbeiten mussten.

So konnte das Problem mit der

Druckluft

gelöst werden. Jedoch stellt sich auch heraus, dass die meisten

Anpass-ungen ab 1974 erfolgten und daher nur wenige Jahre nach der

Auslieferung. Es gab also Probleme, wenn auch nur kleinere.

So richtig böse waren aber die Störungen bei den

Bremsen.

Verzögerte der

Triebzug

und die

elektrische

Bremse reichte nicht aus, wurde durch die

EP-Bremse

Druckluft

in die

Bremszylinder

geführt. Dadurch wurden die

Bremsklötze

gegen das

Rad

gepresst. Bei schlechtem Zustand der

Schienen

erfolgte das jedoch in einem so hohen Tempo, dass die Räder zu stark

gebremst wurden. Das war für den

Gleitschutz

schlicht zu viel.

Die Flachstellen mussten im Unterhalt mit grossem Verschleiss behoben

werden. Damit eine Verbesserung erzielt werden konnte, griff man zu einem

Trick. So wurde die Füllzeit der

Bremszylinder

um wenige Sekunden verlängert. Das reichte, dass nun der

Gleitschutz

die Zeit hatte, um entsprechend zu reagieren. Das Problem mit den

verschliffenen

Radreifen

konnte so gemildert werden. Der Betrieb bot aber genug Chancen und den

Triebzug

zu verschleifen.

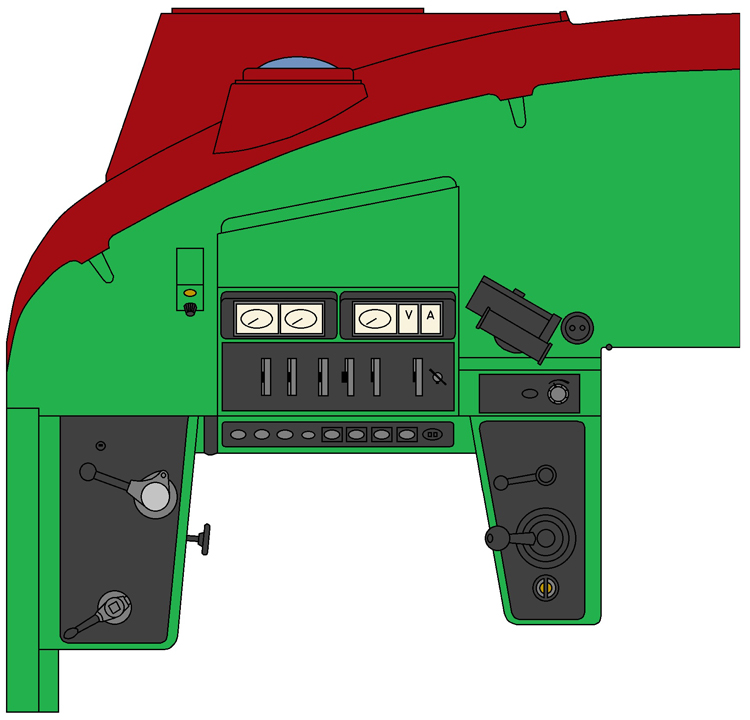

Der Ort war die Rückwand der beiden

Führerstände.

Diese waren beim Bau des

Triebzuges

nach den Lösungen der

Triebwagen

RBe 4/4 aufgebaut worden und

daher reichte die Verglasung nicht ganz bis an die Decke. Das nutzten nun findige Reisende dazu, den Lokführer mit allerlei Gegenständen zu bewerfen. Das mochte für die Leute lustig sein, für den Lokführer war es nervig.

Für den fahrenden Zug waren aber solche Aktionen ge-meingefährlich, denn

fiel der Lokführer wegen einem Wurfkörper aus, konnten die Verursacher nur

noch hof-fen, der der Zug vor dem Unglück zum Stillstand kam. Die

geschlossene Wand brachte die Lösung für das Problem. Kommen wir nun zur der Frage, die Sie vermutlich seit Beginn dieses Abschnittes beschäftigt. Reichte die Kühlung des Transformators aus, oder mussten die beim Bau gemachten Vorbereitungen genutzt werden?

Es ist schnell erklärt, der

Transformator

machte zwar immer wieder Sorgen, aber die

Kühlung

war dafür nicht verantwortlich. Sowohl die

Ölpumpe,

als auch der

Kühler

wurden daher bei diesen

Triebzügen nie eigenbaut. Wie schon erwähnt, die Hüpfersteuerung arbeitete sehr viel. Das führte dazu, dass die Kontakte einem grossen Verschleiss unterworfen waren.

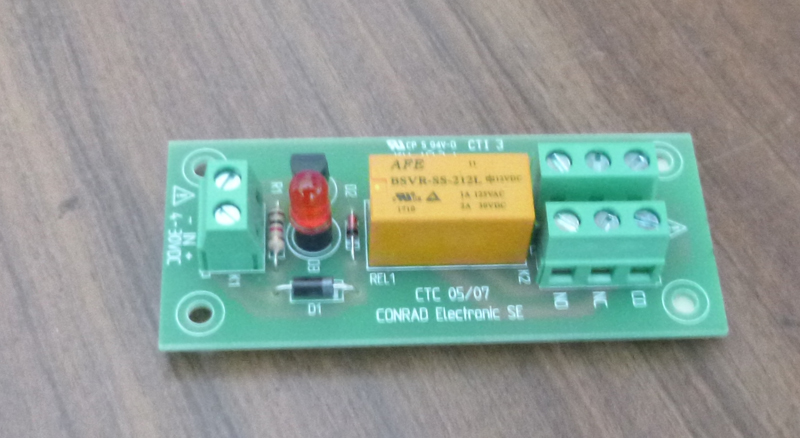

Der Wechsel band den Zug jedoch an ein

Depot.

Daher wurden die Kontaktplatten im Lauf der Jahre durch neue Modelle

ersetzt. Diese sollten dank Zusätzen wie Brom, länger im Betrieb bleiben,

als die alten Ausführungen. Trotzdem die

Hüpfer

mussten immer wieder kontrolliert werden.

So waren die an den

Fronten

montierten

Heizsteckdosen

vermutlich nie genutzt worden. Zumindest ab 1970 konnte man das auch nicht

mehr, denn ab dann wurden diese Dosen ausgebaut. Der

Triebzug

konnte daher nur noch ab

Fahrleitung

mit eingeschalteten

Hauptschaltern

erwärmt werden. Wirklich nur eine Einpassung, die wegen einer nicht ganz

durchdachten Idee im

Pflichtenheft

vorgenommen werden musste.

Verändert wurde ab 1982 die

Beleuchtung

der Abteile. Diese war beim Bau des Zuges mit

Glühbirnen

ausgeführt worden und wirkte veraltet. Daher wurden neue Lampen montiert,

die mit Leuchtstoffröhren arbeiteten. Der Innenraum wurde so etwas kühler

ausgeleuchtet, hatte jedoch auch einen deutlich geringeren Bedarf an

Energie. Die

Batterien

hielten etwas länger durch, wenn der Lokführer am suchen der Störung war.

Die komplizierte Lösung für die

Geschwindigkeitssteuerung

und mangelhafte Leitungen führten anfänglich immer wieder zu grossen

Problemen. Der Techniker vom Hersteller war nahezu rund um die Uhr am

beheben von Störungen. Die Folge davon war, dass kaum mehr ein Stang

gleich aufgebaut war. Sie sehen, es gab durchaus Baustellen, die nicht so

schnell gelöst werden konnten. Gerade bei der Steuerung waren die

Auswirkungen gross.

In der Folge ist die Leittechnik für die Steuerung veraltet, wenn der Zug gerade einmal richtig in Betrieb genommen wurde.

Daher mussten immer wieder neue Baugruppen ein-gebaut und die Steuerung so

verbessert werden. Dabei werden wir nur zwei Punkte genauer an-sehen. Schon vorher haben wir bei den Problemen mit den Bremsen erfahren, dass der verbaute Gleitschutz nicht optimal am arbeiten war. Um seine Reak-tionszeit sehr kurz zu halten, musste eine neue Lösung her.

Dank der elektronischen Regelung des neuen Schleuder- und

Gleitschutzes

konnte die Wirkung verbessert werden, weil die Reaktionszeit geringer

wurde. Damit bestätigen sich hier aber auch die Hinweise von vorher.

Ein eher tragisches Ereignis brachte einen weiteren Umbau. Nach einem

schweren Zugunglück in Rheinweiler wurde schnell eine gestörte Messung der

Geschwindigkeit angenommen. Auch die RABDe 12/12 hatten damit immer wieder

Probleme. Da diese aber auch der

Geschwindigkeitssteuerung

diente, konnte bei einem gestörten Geber der

Triebzug

einfach unkontrolliert losfahren. War der Lokführer dann nicht am

Arbeitsplatz, kam es zum Unfall.

Mit den vielen kleinen Anpassungen wirkt der

Triebzug

mit Problemen behaftet. Viele der erwähnten Punkte betrafen jedoch den

Unterhalt. Grosse Störungen blieben oft aus. Trotzdem mussten die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB sich Gedanken über die Zukunft machen.

Ein Flickwerk bei der Technik und ein veraltetes Innenleben führten dazu,

dass die Triebzüge RABDe 12/12 zur Modernisierung aufgeboten wurden. Das

ist aber ein eigenes Kapitel.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Jedoch

hatte der Wechsel der Steuerung von der Regelung mit Befehlen auf eine

solche mit Geschwindigkeiten grosse Auswirk-ungen. Die

Jedoch

hatte der Wechsel der Steuerung von der Regelung mit Befehlen auf eine

solche mit Geschwindigkeiten grosse Auswirk-ungen. Die  Ab

1973 wurden die

Ab

1973 wurden die

Nicht

angepasst wurde der Anstrich der

Nicht

angepasst wurde der Anstrich der

Ein

weiteres Problem war der

Ein

weiteres Problem war der

Im

Innenraum wurde auch eine Anpassung vorgenommen. Dabei ist klar, dass die

Sitze, wenn sie verschliessen wa-ren, ersetzt werden mussten. Die

Anpassung hier war eher unscheinbar, aber dabei nicht unwichtig.

Im

Innenraum wurde auch eine Anpassung vorgenommen. Dabei ist klar, dass die

Sitze, wenn sie verschliessen wa-ren, ersetzt werden mussten. Die

Anpassung hier war eher unscheinbar, aber dabei nicht unwichtig. Die

im ursprünglichen

Die

im ursprünglichen  Es

zeigte sich, dass der vermehrte Einsatz von elektronischen Bauteilen nicht

nur Vorteile brachte. Die Techniken in diesem Bereich sind einem gros-sen

Wandel unterworfen.

Es

zeigte sich, dass der vermehrte Einsatz von elektronischen Bauteilen nicht

nur Vorteile brachte. Die Techniken in diesem Bereich sind einem gros-sen

Wandel unterworfen.