|

Bedienung des Triebzuges |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

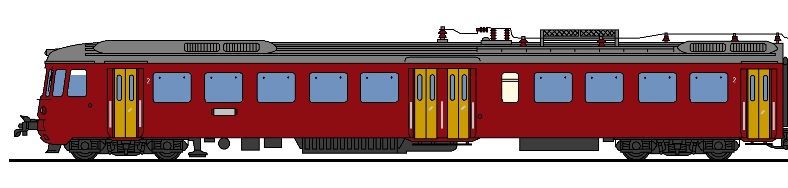

Die Bedienung eines

Triebzuges

unterschied sich damals von jener einer

Lokomotive,

oder einem

Triebwagen.

So wurden die mehrteiligen Fahrzeuge mit mehr Personal besetzt. Hier kam

jedoch noch hinzu, dass mehrere solche Züge verbunden werden konnten. Beim

Lokführer und der Vorstellung der Steuerung haben wir ja bereits erfahren,

dass dazu die

Vielfachsteuerung

eingebaut worden war. Noch nicht gelöst haben wir das Problem

Zugführer.

Auch im Hinblick auf die neue

S-Bahn,

sollte diese Besatzung jedoch vermindert werden. Mit anderen Worten, es

gab neben dem Lokführer noch einen

Zugführer

für vier Fahrzeuge. Auf die bisherige systematische Kontrolle der

Fahrkarten

wurde bei diesen

Triebzügen verzichtet.

Auf so komplizierte Betriebsformen wollen wir uns noch nicht einlassen.

Wir packen die Bedienung in kleinen Schritten an und daher wird vom

Personal zuerst nur ein Exemplar in Betrieb genommen. Wobei sich bei

mehreren

Triebzügen nur der Aufwand erhöhte, da man die

vorgestellten Handlungen bei jedem Modell machen musste. Das konnte

durchaus auch einen längeren Fussmarsch durch die Fahrzeuge bedeuten.

Wir beginnen mit der Übernahme des

Triebzuges

am Morgen. Dabei wurden bereits beide Angestellten benötigt. Der Lokführer

übernahm in der Regel den Zug als erste Person. Dabei führte er eine

Aussenkontrolle durch, die auch bei den anderen Reihen vorgeschrieben war.

Es sollte damit nur sicher gestellt sein, dass vor der Fahrt alle Punkte

korrekt waren. Mit Schäden sollte keine Werkstatt verlassen werden, denn

dort sollten diese behoben werden.

In das Fahrzeug gelangte man über eine der Aussentüren. Da der

Triebzug

noch nicht in Betrieb war, konnten diese ohne grosse Probleme geöffnet

werden. Dazu musste die Falle gedrückt und dann der Flügel nach aussen

gezogen werden. Einzig das unterste Trittbrett war etwas hoch, da dieses

ja für

Bahnsteige

und nicht für ein

Gleisfeld

ausgelegt war. Je nach Beschaffenheit des Boden eine Kletterpartie,

besonders für kleine Leute.

Die ersten Funktionen waren Aktiv und so gingen ein paar Lampen an. Eine

bescheidene Ausleucht-ung, die den Einsatz der

Handlampen

nicht ver-hinderte. Für den Lokführer wichtiger, war das gut hörbare

zischen.

Fehlte dieses wurde es im Fahrzeug mehr oder weniger Laut. Es hing davon

ab, wie sich der Lokführer beherrschen konnte. Es war nun Handarbeit

angesagt. Dabei fand sich die

Handluftpumpe

schnell. Nur mussten viele Schritte befolgt werden. Wir ersparen uns hier

die Details. Es mussten Kontrollen vorgenommen werden, danach die beiden

Hauptschalter

von Hand rein und zum Schluss Pumpen, bis der Bügel oben ist. Das konnte

dauern.

Das Modell RT12 besass das Zählerwerk für die Kilometer, eine mechanische

Uhr und der Farbstreifen mit der Auf-zeichnung der Fahrdaten. Das zweite

Modell R12 besass jedoch die Farbscheibe mit der Restwegaufzeichnung. Hier

waren zudem Kontakte vorhanden. Diese wurden für die von der

Geschwindigkeit abhängigen Funktion

benötigt. Das waren die Umschaltung der

Ventilation,

aber auch die Ausschaltung der

elektrischen

Bremse bei 40 km/h.

Die Anzeige dieser

V-Messer

war zwar vorhanden, jedoch blickte auf der Fahrt niemand mehr drauf. Bevor

wir diese beginnen können, müssen wir einen der beiden

Führerstände

aufsuchen. Welcher das war, hing von der

Zugsicherung,

deren Prüfung und der späteren Fahrrichtung ab. Das

Lokomotivpersonal

wusste schnell, ob es Glück hatte und sich alles am gleichen Ort befand.

Wenn nicht, es waren nur 75 Meter zum anderen Ende.

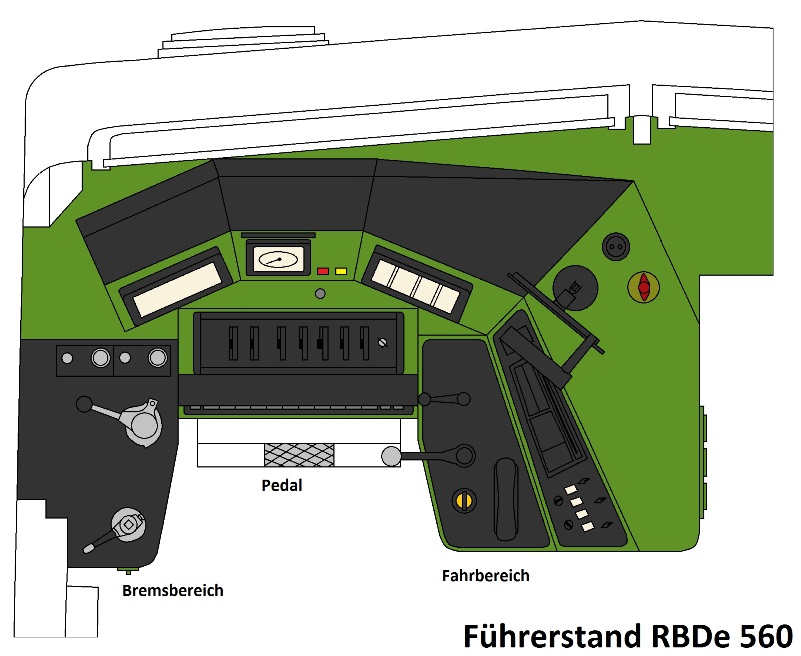

Beim betreten des

Führerstandes

fiel dem Personal schnell auf, dass viele Merkmale von der

Lokomotive

Re 4/4 II übernommen worden

waren. Dazu gehörte der mit Schichtholzplatten belegte Boden, die

hellgrünen Wände aus Stahl und die weisse Decke aus

Holz.

Neue Wege bei der Gestaltung des Führerstandes wurden nicht begangen, was

sich auch auf die verbaute Sitzgelegenheit auswirkte. Der einfache Stuhl

konnte kaum dem Körper angepasst werden.

Um den

Triebzug

in Betrieb nehmen zu können, musste sich der Lokführer auf eben diesen

Stuhl setzen. Damit stellte er automatisch seine Füsse auf dem in einer

Nische eingebauten

Pedal

ab. Dessen Bedienung war bekannt und sie entsprach anderen Modellen.

Jedoch befand sich unterhalb des leicht schräg montierten Pedals eine

Schaltleiste. Wurde diese mit der Zehenspitze nach unten gedrückt, öffnete

sich der

Rückspiegel.

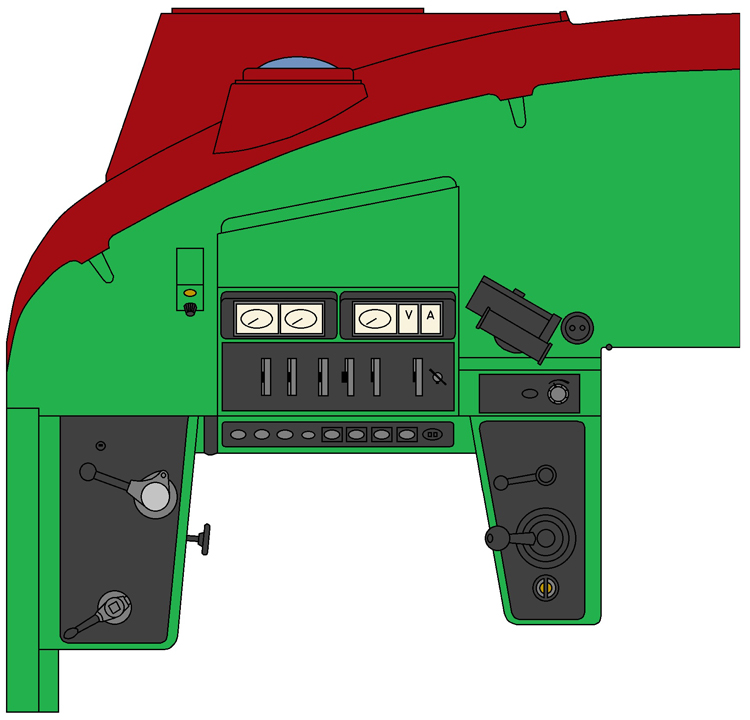

Im Gegensatz zu den anderen Baureihen betrachten wird hier das

Führerpult

und sehen uns dabei die Funktionen an. Der Grund dafür ist simpel, denn

bis auf die Bedienung der

Fahrschalters

waren alle Punkte auf die gleiche Weise aufgebaut worden, wie das bei der

Lokomotive

Re 4/4 II, oder

dem

Triebwagen

RBe 4/4 der Fall gewesen war.

Somit ist die Reihenfolge soweit bekannt, denn wirklich wichtig war die

Sache mit dem Tempo.

Näher gegen den Lokführer gerichtet befand sich das

Ventil

FD 1, das für die

Rangierbremse

genutzt wurde. Etwas weiter weg wurde ein FV3b als

Führ-erbremsventil

eingebaut. Dieses füllte jedoch nur im besetzten

Führerstand

die

Hauptleitung. Mit dem Führerbremsventil kommen wir zur obliga-torischen Bremsprobe. Dazu wurde der Zugführer benötigt. Dieser kontrollierte die Klotzbremse des Triebzuges.

Das ging einfach, da ja mit der

Rangierbremse,

wie mit der allenfalls noch angezogenen

Handbremse

nur das vorderste

Drehgestell

gebremst wurde. Doch dazu war es sinnvoll, wenn der

Triebzug

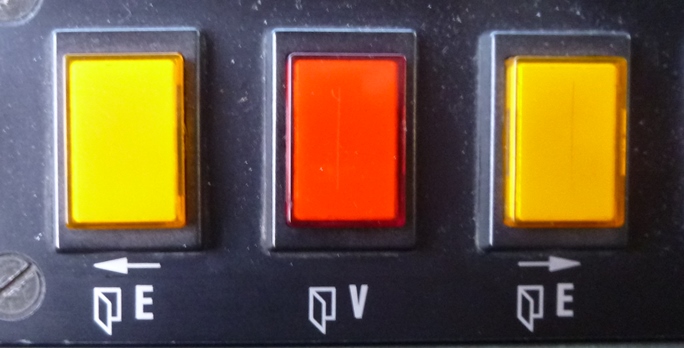

ein-geschaltet war und damit kommen wir in den Bereich vor dem Lokführer. Der Bereich vor dem Lokführer teilte sich in drei Bereiche auf. In der unteren Reihe über den Beinen waren einige Meldelampen und Leuchttaster vor-handen.

Neben der Taste zur Umgehung der

Zugsicherung

bei

Rangierfahrten,

befanden sich hier auch die

Meldelampen

und Tasten für die Türsteuerung. Aber auch die Lampe mit dem Signal für

den erteilten Abfahrbefehl war in dieser Leiste montiert worden. Dabei

sind die Türen spannend.

Mit der gelben Taste wurde die

Einstiegstüren

frei gegeben. In dem Moment, wo diese gedrückt war, leuchtete sie gelb und

die Türen konnten geöffnet werden. Dabei war weder eine weitere

Sicherung,

noch eine Vorwahl der Seite vorhanden. Mit anderen Wort, ein Reisender

konnte auf beiden Seiten eine Türe öffnen, auch wenn der Zug noch fuhr.

Daher sollte sie erst unmittelbar vor dem Stillstand des Fahrzeuges

gedrückt werden.

Das durfte er jedoch erst machen, wenn er vom

Zugführer

den damals erforderlichen Abfahrbefehl bekommen hatte. Bei vier Zügen war

das jedoch weder optisch noch akustisch möglich. Da-her war seitlich an

den Zügen ein Schalter vorhanden. Drehte der Zugführer mit seinem Schlüssel den Schalter, leuchtete in der Meldeleiste eine grüne Lampe auf. Das war die Meldung für den Abfahrbefehl. Der Lokführer musste nun nach einer kurzen Wartezeit die Türen mit einem Druck auf die rote Taste schliessen.

Mit der Unterstützung von

Druckluft

knallten sie zu. Die heute üb-lichen Vorkehrungen, wie

Einklemmschutz,

oder

Lichtschranken,

gab es damals noch nicht.

Die gelbe Taste wurde gelöscht und gelöst. Die rote Lampe löschte, wenn

die letzte

Einstiegstüre

geschlossen war. Waren alle Türen geschlossen und die rote Lampe gelöscht,

durfte mit dem Zug losgefahren werden. Die Einstiegstüren wurden durch die

nun anstehende

Druckluft

im geschlossenen Zustand gehalten. Ein kräftiger Reisender konnte sie mit

viel Kraft aufdrücken. Jedoch führte das dazu, dass im

Führerstand

das rote Licht an ging, wie man so schön sagt.

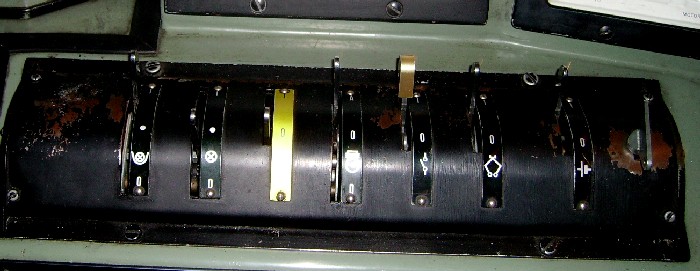

Oberhalb dieser Meldeleiste, war der von den vorherigen Baureihen her

bekannte

Verriegelungskasten vorhanden. Hier fand der Lokführer die

Steuerschalter um die Steuerung zu aktivieren, den

Stromabnehmer zu heben

und um den

Hauptschalter einzuschalten. Weiter waren auch die Schalter für

die

Beleuchtungen und den

Kompressor vorhanden. Bedient wurden sie wie bei

den anderen Baureihen. Dabei halfen die Symbole.

Eine in der Meldeleiste montierte Lampe zeigte den Zustand

an. Leuchtete diese nicht, hatte einer der

Hüpfer geöffnet. Dabei wurde

aber auch der

Triebzug ausgeschaltet, so dass sie nur ein Hinweis war. Blieben noch die vor dem Fenster montierten Manometer und Instrumente. Diese wurden bei diesem Fahrzeug noch mit der Anzeige für die Geschwindigkeit ergänzt.

Neben der üblichen Anzeige der aktuell gefahrenen

Geschwindigkeit, war noch ein Bogen mit der vom Lokführer gewählten

Geschwindigkeit vorhanden. Da wir diese Steuerung später noch genauer

ansehen, wenden wir uns den anderen Anzeigen zu, denn die waren im

üblichen Rahmen.

Um das

Führerpult abzuschliessen, müssen wir den rechten Korpus

betrachten. Auf diesem waren der

Quittierschalter für die

Zugsicherung und

der Schalter für die

Wendeschalter vorhanden. Diese wurden auf die gleiche

Weise bedient, wie das bei anderen Baureihen der Fall war. So oder so fiel

der Blick in diesem Bereich auf den

Fahrschalter, denn dieser war etwas

anders aufgebaut worden, wie das bei der Reihe

Re 4/4 II der Fall war.

Bevor wir aber die Handhabung des

Fahrschalters ansehen, noch ein paar

Hinweise. Die

Triebzüge besassen bekanntlich eine

Geschwindigkeitssteuerung, daher wurden die dort erlaubten Werte wichtig.

Diese wurden dem Lokführer mit den Signalen und dem

Dienstfahrplan

mitgeteilt. Damit dieser leicht eingesehen werden konnte, war in der Ecke

zwischen dem rechten Korpus und den Anzeigen ein

Fahrplanhalter mit

Beleuchtung montiert worden.

Für die

Umschaltung in den Bremsbetrieb musste dieser Griff jedoch nicht angefasst

werden, denn diese aktivierte sich mit den

Fahrschalter, der sich darunter

befand. Alle von der Baureihe Re 4/4 II her bekannten Funktionen des Fahrschalters können wir in diesem Fall schlicht vergessen. Ein wichtiger Unterschied war, dass der Hebel nicht nach hinten bewegt werden konnte.

Das war eine

Folge der hier verbauten

Geschwindigkeitssteuerung. Diese Regelung

bewirkte, dass ein ganz anderer Fahrstil angewendet werden musste. Der

Fahrschalter half dabei dem Personal mit seinem Aufbau. Der nach vorne verschobene Fahrschalter bewirkte, dass sich die entsprechende Anzeige beim V-Messer verschob. Je weiter nach vorne der Griff gedrückt wurde, desto höher stieg die Marke in der Anzeige.

Jedoch

konnte mit dem

Fahrschalter kein Wert eingestellt werden, der die

Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h überstieg. Der im

Schleuderschutz

vorhandene

Überdrehzahlschutz wirkte auch nur, wenn der Zug ausgeschaltet

rollte.

Der Triebzug löste die bisher aktive Stillhaltebremse und baute

Zugkraft

auf. Wie hoch diese war, hing davon ab, bei welcher Stelle sich die Marke

befand. Wie hoch aber die maximale Zugkraft war, konnte der Lokführer

nicht bestimmen, denn das wurde jetzt durch die Steuerung übernommen.

Reduziert wurde diese kurz bevor die eingestellte Geschwindigkeit erreicht

wurde. Danach wurde mit dieser unabhängig der Neigung gefahren.

Lag diese tiefer, musste dies jedoch in Bremswegentfern-ung vor dem

betreffenden Punkt erfolgen. Anders gesagt, beim

Vorsignal wurde die neue

Geschwindigkeit einge-stellt und der

Triebzug verzögerte auf diese, bis die

be-treffende

Geschwindigkeitsschwelle erreicht wurde. So gut die Geschwindigkeitssteuerung auch war, es gab ein Problem. Es konnte damit keine genaue Fahrt auf ein-en bestimmten Haltepunkt erfolgen. Der Lokführer hätte in dem Fall den genauen Bremsweg kennen müssen.

Auch

wenn das mit sehr viel Erfahrung vielleicht der Fall sein könnte, der

Triebzug musste auch von einem frisch geschulten Lokführer bedient werden.

Daher wurde eine spezielle Regel für diesen Fall vorgesehen. Zuerst wurde mit dem Fahrschalter die verlangte Ge-schwindigkeit auf 40 km/h eingestellt. Die Steuerung verzögerte nun mit der vorgegebenen Verzögerung auf diesen Wert.

In dem Moment, wo dieses Tempo erreicht wurde

und der

Strom an den

Fahrmotoren einen Wert von 500

Ampère unterschritt,

konnte die nächste Handlung vorgenommen werden. Dazu musste der Lokführer

im

Fahrschalter einen im Griff montierten Schalter drücken. Damit wurde der Leerlauf aktiviert. Da hatte zur Folge, dass die Steuerung die bisher vorhandene Regelung der Zugkraft aufgab.

Der

Triebzug rollte

ohne

Antrieb weiter und etwa 80 Meter vor dem Haltepunkt, wurde der Knopf

losgelassen. Der

Fahrschalter wurde auf 0 gezogen und der Triebzug

verzögerte bis zum Stillstand. In dem Moment, wo der Zug stand, aktivierte

sich automatisch die Stillhaltebremse. Der Zug konnte nicht mehr

losrollen.

Da nun nicht angehalten werden sollte,

musste der Freilauf auch auf andere Weise aufgehoben we-rden. Dazu wurde

die Marke für die V-Soll einfach im 10 km/h verstellt. Die

Geschwindigkeitssteuer-ung wurde nun wieder aktiviert. Im Fahrschalter war auch der von der Baureihe Re 4/4 II her bekannte Knopf für die Lokpfeife vor-handen. Sie wurde im üblichen Stil bedient. Da der Knopf zwei Kontakte besass, konnte die Pfeife mit zwei Tonlagen angesteuert werden.

Das bekannte Klangbild der Schweiz wurde jedoch durch

den Lokführer erzeugt. Es war daher nur die Regelung der

Zugkraft

verändert worden. Der

Triebzug war daher sehr angenehm zu bedienen. Jedoch bot der Schalter zu den anderen Baureihen noch eine weitere Neuerung. Wurde der Griff über die Stellung 0 nach hinten gezogen, aktivierte sich auf dem Triebzug die Schnellbremse.

Alternativ dazu konnte

aber auch das

Führerbremsventil dazu benutzt werden. Mit der

automatischen Bremse wurde auch gearbeitet, wenn die

elektrische

Bremse nicht genutzt

werden durfte. Es musste einfach der Leerlauf aktiviert sein.

Um die Bedienung abzuschliessen, wenden wir uns noch einmal dem linken

Korpus zu. Dort war ein

Ventil vorhanden. Wurde dieser Griff vom Lokführer

verdreht, nahmen die

Scheibenwischer die Arbeit auf. Das taten sie mit der

vorgegebenen Motivation. Also die

Druckluft bewegte die Wischer, wie deren

Kraft ausreichte. Eine Verstellschraube ermöglichte die Einstellung

zwischen kaum Bewegung und einem

Ventilator für die Scheibe.

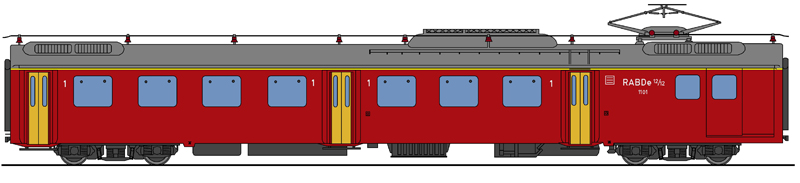

Wir haben somit die Bedienung der Baureihe RABDe 12/12 in den Grundzügen

kennen gelernt. Es bleibt zu erwähnen, dass das auf dem

Triebzug geschulte

Personal deutlich genauer über die einzelnen Funktionen bescheid wusste.

Damit verdienten diese aber ihr Geld und das wollen wir ihnen auch gönnen.

Wichtig zu wissen ist, die

Geschwindigkeitssteuerung des Triebzuges war in

diesem Bereich eine grosse Neuerung.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Verkehrten

vier

Verkehrten

vier

Im

Zug musste jedoch zuerst der Mittelwagen auf-gesucht werden. Dort befand

sich der Apparate-schrank mit den Hähnen zu den

Im

Zug musste jedoch zuerst der Mittelwagen auf-gesucht werden. Dort befand

sich der Apparate-schrank mit den Hähnen zu den

Linkerhand

befanden sich an der Wand des

Linkerhand

befanden sich an der Wand des

In

dem Moment, wo eine Türe geöffnet wurde, begann die zweite rote Lampe zu

leuchten. Da die

In

dem Moment, wo eine Türe geöffnet wurde, begann die zweite rote Lampe zu

leuchten. Da die

Im Gegensatz zu den anderen mit diesem

Im Gegensatz zu den anderen mit diesem

Um mit dem Zug losfahren zu können, musste auch bei diesem

Um mit dem Zug losfahren zu können, musste auch bei diesem

Um das Tempo während der Fahrt an einen neuen Wert anzupassen, musste

einfach mit dem

Um das Tempo während der Fahrt an einen neuen Wert anzupassen, musste

einfach mit dem

Es gab jedoch auch während der Fahrt Situationen, bei denen der Freilauf

aktiviert werden musste. Das war bei

Es gab jedoch auch während der Fahrt Situationen, bei denen der Freilauf

aktiviert werden musste. Das war bei