|

Umbau in RABe EC |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Als auch der letzte

TEE

aus dem

Fahrplan

gestrichen wurde, waren die letzten in diesen Diensten verkehrenden

Triebfahrzeuge

ebenfalls betroffen. Das waren die

Triebzüge

der Baureihe RAe TEE II. Sie konnten vorübergehend in anderen Einätzen ein

Gnadenbrot verdienen. So kamen die Triebzüge auf Strecken zum Einsatz, die

sie nie planmässig befuhren. Betroffen war natürlich auch das

Lokomotivpersonal,

das neu auf dem älteren Fahrzeug ausgebildet wurde.

Ideal wären da die bisherigen Züge gewesen, die passten je-doch

schlicht nicht zum neuen Konzept, das in jedem Zug auch Sitzplätze vorsah,

die für Reisende in der zweiten

Wagenklasse

gedacht waren. Nach reiflicher Überlegung kam man im Direktorium der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zur Überzeugung, die trotz der Probleme nicht so schlecht funktionierenden Trieb-züge für den neuen Einsatz anzupassen.

So hätten diese noch neuwertigen Fahrzeuge weiter einge-setzt

werden können. Daher war der Umbau beschlossene Sache und die betreffende

Hauptwerkstätte

in Zürich arbeitete das Konzept aus und übernahm schliesslich auch die

Arbeiten.

Die Züge wurden umfassend saniert und zu einem zwei-klassigen

Eurocity

umgebaut. Die anfängliche provisorische Umbezeichnung eines Teils der

alten Bestuhlung wurde dabei aufgehoben und die Wagen fünf und sechs zu

reinen Wagen der zweiten

Wagenklasse

mit zwei Viererabteilen umgebaut. Wegen den umfassenden Arbeiten, lohnt es

sich, wenn wir bei diesem Umbau etwas genauer hinsehen und so die

Anpassungen kennen lernen.

Begonnen wurde der Umbau mit dem

Triebzug

Nummer 1055 im Jahre 1988. Dieser Zug stand damals gerade mit einem Defekt

im

Rangierbahnhof

Limmattal und war so 1988 sofort verfügbar. In der

Hauptwerkstätte

unterzog man den Triebzug einer

Hauptrevision

R4,

die sich im Bereich der Kasten und der

Fahrwerke

auch auf deren Arbeiten beschränkte. Hier erfolgten schlicht keine grossen

Anpassungen an den neuen Einsatz.

Den bei einer

Hauptrevision

in diesem Umfang anstehenden Neuanstrich nutzte man für ein neues

Farbkleid. Statt den freundlichen Farben, kamen nun graue Farben zur

Anwendung. An Stelle der roten Farbe wurde ein hellgrauer Farbton

aufgetragen. Dieser wurde zudem auch für das komplette Dach verwendet. Die

bisherigen beigen Farben ersetzte man jedoch durch eine dunkelgraue

Farbgebung. Neu gab es jedoch zwischen den Farben weisse Trennlinien.

Die Anschriften wurden nach den neuen Regeln erstellt. Daher

erhielt der

Triebzug

erstmals die Bahnanschriften der Schweizerischen Bundesbahnen SBB und

deren Logo. Der weisse Schriftzug «Eurocity»

sollte analog zu den bisherigen

TEE

darauf aufmerksam machen, was für ein Zug angerollt kommt. Dabei konnte

das an der

Front

verbliebene Emblem TEE sicherlich für etwas Verwirrung sorgen, denn so

ganz verschwunden war die Geschichte nicht.

So richtig zum

Triebzug

passen sollte der neue Anstrich jedoch nicht. Der Zug, der seit

Ablieferung mit diversen inoffiziellen Bezeichnungen bedacht wurde, sollte

schnell neue Übernamen erhalten. Dabei war die «Graue Maus» gerade noch

schmeichelhaft und wurde auch offiziell verwendet. Weniger schön wurde es

dann bei der «Nebelkrähe», die dem Zug ein düsteres Bild vermitteln

sollte. Jedoch kam er damit zurecht, da es schon schlimmere Bezeichnungen

gab.

Der Zug erhielt auch eine neue Bezeichnung, denn die bisherige

Lösung mit RAe TEE II konnte nicht zu einem

Eurocity

passen. Deshalb wurde der Zug schlicht zum RABe EC. Damit war es nur noch

ein kurzer Weg vom Rabe zur «Nebelkrähe». Die eigentlich richtige

Bezeichnung als RABe 4/26, oder die neue damals ausgedachte Lösung als

RABe 500, wurde jedoch bei diesen Zügen nie eingeführt. Sie sollten daher

immer über eine eigentümliche Bezeichnung verfügen.

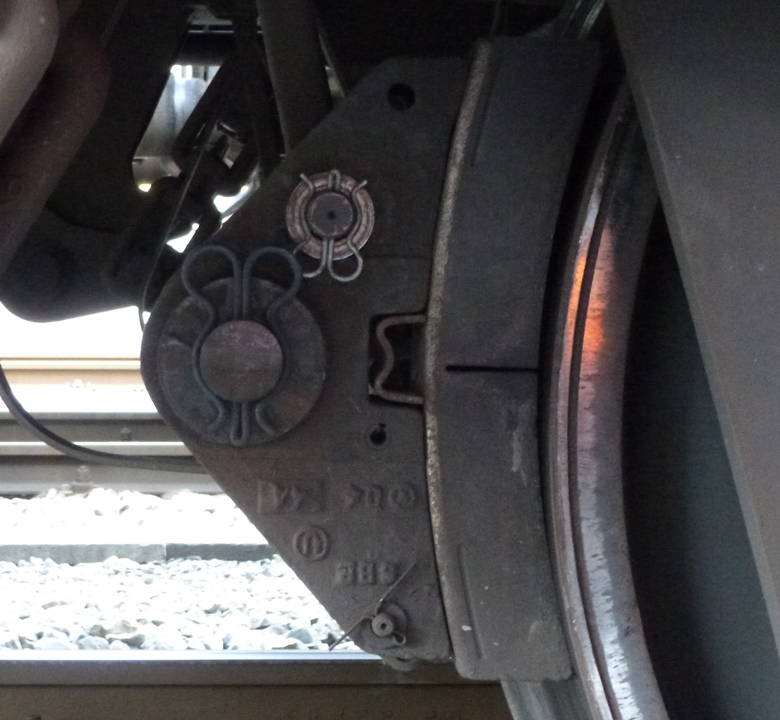

Diese

Bremssohlen bestanden aus Sintermetall und sie sollten die

Laufflächen

nicht mehr so stark aufrauen. Damit sollte der umgebaute

Triebzug

auch aussen etwas leiser durch die Länder kurven können. Die neuen Bremssohlen hatten jedoch das Problem, dass die Wärme nicht optimal abgeführt und so ins Rad übertragen wurde. Das gab Spannungen in den Rädern der damit ausgerüsteten Fahrzeuge und konnte zu deren Bruch führen.

In einer 1989 gestarteten Aktion wurden daher sämt-liche mit

solchen

Bremssohlen versehenen Fahrzeuge wieder auf Gusssohlen

umgerüstet. Dabei betroffen waren auch die

Triebzüge

RABe EC. Obwohl der RAe TEE II seit Auslieferung für den Ein-satz in Deutschland ausgelegt worden war, kam er dort planmässig nie zum Einsatz. Das sollte sich mit dem Umbau eigentlich auch nicht ändern, jedoch wurde von den deutschen Behörden eine Reduktion auf 140 km/h verfügt.

Der Grund war die

elektrische

Bremse. Deren

Brems-kraft

wurde bei einer

Schnellbremse

nicht auto-matisch kompensiert. In Deutschland konnte aber nur so mit 160

km/h gefahren werden.

Deutlich verändert wurde jedoch der Innenraum. Dieser wurde für

den neuen Einsatz angepasst. Die vorhandene Bestuhlung wurde bis auf 84

Plätze in den Wagen eins und zwei entfernt. An Stelle der entfernten Sitze

wurden neue Bänke aufgestellt, die nach den Normen für die zweite

Wagenklasse

ausgelegt worden waren. Somit wurde jetzt die Bestuhlung 2 + 2 eingeführt,

was bereits etwas mehr Sitzplätze im

Triebzug

ergab.

In der Folge der zusätzlichen Sitze musste der Saal etwas

verkleinert werden und die Bar war auch nur noch ein Schatten dessen, was

sie einmal war. In der Küche wurden auch keine frischen Speisen mehr

zubereiten, sondern das Konzept wurde, wie bei anderen

Speisewagen

auf Catering umgestellt. Da der Zug nun über keinen Speisewagen mehr verfügte und durch die Veränder-ungen der Kasten etwas stabilisiert werden konnte, wurde die Geschwindigkeit für den Gotthard auf 80 km/h angehoben. Zudem spielte es in einem Eurocity keine so grosse Rolle, wenn die Gläser klirrten.

Wir sehen jedoch damit, wie komfortabel es bei den

TEE-Zügen

zu und her ging. Ein Manko, das lediglich durch eine Reduktion beim

Komfort behoben wurde. Auch das Personal auf dem Zug wurde mit dem neuen Einsatz reduziert. Dabei wurde der Bordmechaniker jedoch nicht gestrichen, jedoch etwas mehr be-schäftigt.

So kam es, dass der

Bordmechaniker

auch als Barkeeper zum Einsatz kam. Wer ein Drink wollte, musste daher

warten, bis die Störung behoben war. Ein Um-stand, der jedoch in Kauf

genommen wurde, da die Bar in diesem Zug immer noch über den normalen

Speisewagen

lag. Zum Schluss wurden die Abteile im ganzen Triebzug in den neuen Farben des Unternehmens Das führte zusätzlich dazu, dass das bisherige freundliche Erscheinungsbild dem eher düstern Charakter der neuen Züge angepasst wurde.

Der ehemalige

TEE

wurde damit farblich zu dem, was neu gelten sollte. Der RABe EC war nur

noch ein Schatten seiner selbst. Das, obwohl er die getrennten WC auch

jetzt noch behalten konnte.

Beim elektrischen Teil veränderte man mit Ausnahme des Daches

nichts. Die An-lage funktionierte seit der Auslieferung befriedigend. Die

anfänglichen Probleme sanken mit dem

Bordmechaniker

und so gab es kaum Anlass, die alten

Gleichrichter

mit Dioden durch neue

Thyristoren

zu ersetzen. Deren Tauglichkeit kannte man, denn die

Triebwagen

RBDe 4/4 funktionierten

zuverlässig. Man wollte hier jedoch keine Experimente eingehen.

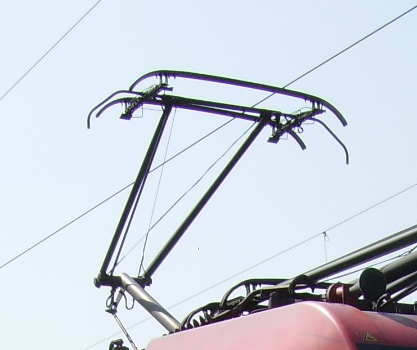

Man kann ungeniert behaupten, dass lediglich ein

Stromabnehmer

unverändert belassen wurde. Es lohnt sich, wenn wir uns nun den neuen

Lösungen zuwenden und dabei durchaus eine Neuerung auf dem

Triebzug

dieser Bau-reihe erkennen werden. Der Stromabnehmer eins, wurde neu mit einer Wippe mit 1950 mm versehen. Die beiden Schleifleisten bestanden aus Kohle. Damit konnte der Zug auf den Strecken der DB und der ÖBB und somit unter 15 000 Volt 16 2/3 Hertz betrieben werden.

Bei der ÖBB stand jedoch das Problem mit dem Arlberg im Weg, denn

auch der umgebaute Zug schaffte diese Steigungen nicht mehr. Daher wurde

hier oft nur von der DB gesprochen.

Beim zweiten Modell kam eine doppelte

Schleifleiste

mit Kupfer zur Anwend-ung. Diese wurden in einem 1450 mm breiten

Schleifstück

eingebaut. Speziell an diesem Schleifstück war, dass neu isolierte

Notlaufhörner

verwendet wurden. Diese waren für Italien, wo dieser Pantograf unter 3000

Volt

Gleichstrom

zum Einsatz kam, gar nicht benötigt. Wer sich noch an die ursprüngliche

Anordnung erinnert, weiss, dass hier nur die Notlaufhörner verändert

wurden.

Kommen wir zum dritten

Stromabnehmer,

dieser wurde neu mit einem 1450 mm breiten

Schleifstück

und

Schleifleisten

aus

Kohle

versehen. Verwendet werden sollte dieser Bügel in der Schweiz und in

Frankreich unter 25 000

Volt

und 50

Hertz.

Dabei war die Verbreiterung in der Schweiz von bisher 1320 mm sicherlich

am auffälligsten. Diese wurde dank den neuen isolierten

Notlaufhörnern

erst ermöglicht und erlaubte neu diese Kombination.

Somit veränderte sich hier eigentlich nichts. Jedoch wurden die

Länder verändert, denn der

Strom-abnehmer

wurde nur noch für Fahrten unter

Gleichstrom

mit 1500 und 3000

Volt

verwendet. Gerade die 1500 Volt sorgten für die spezielle

Wippe. Da nun nur noch zwei unterschiedliche Breiten vorhanden waren, konnte man neu auch ein Modell als Ersatz benutzen. So konnten die Bügel zwei und drei in Notfällen wahlweise benutzt werden. Hier lag der Grund für die isolierten Notlaufhörner am Bügel zwei. Dieser

konnte trotz den

Schleifleisten

aus Kupfer in der Schweiz, wo diese vorgeschrieben waren, zum Einsatz

kommen. Ein Umstand, der jedoch keinerlei Beschränkungen für den Betrieb

ergeben hätte.

Einen Schönheitsfehler hatte die Lösung jedoch bei

Stromabnehmer

eins und vier. Musste hier unter

Gleichstrom

mit 1500

Volt

auf den Bügel eins gewechselt werden, war die einfache

Wippe

mit den möglichen

Strömen

schlicht überfordert. Aus diesem Grund musste für den

Triebzug

in dieser Konstellation Beschränkungen bei der

Zugkraft

erlassen werden. Diese setzt man mit geänderten Werten bei den Strömen an

den

Fahrmotoren

um.

Bleibt noch die Steuerung. Diese wurde nur in einigen Bereichen

den Neuerungen angepasst. So wurde in der Schweiz bei der

Zugsicherung

Integra-Signum

neu auch die

Haltauswertung

eingebaut. Diese verhinderte in Zukunft, dass der Zug an roten Signalen

vorbeifahren konnte. Damit das im

Rangierdienst

jedoch möglich war, wurde eine

Manövertaste

eingebaut. Damit entsprachen die

Triebzüge

wieder den anderen Maschinen.

Dadurch war das Fahrzeug für den aktuellen Einsatz in der Schweiz

bestens gerüstet und erstmals war eine

Verbindung

aus dem

Führerstand

heraus zum

Fahrdienstleiter

und zu anderen Zügen möglich. Äusserlich war der

Funk

an der Antenne auf dem Dach zu erkennen. Zumindest anfänglich blieb es bei diesen Anpass-ungen. Jedoch wurde nur kurze Zeit später auch der Einsatz nach Stuttgart eingeführt. In der Folge mussten die Züge erneut umgebaut werden.

So wurde bei diesen

Triebzügen

erstmals die in Deutschland verwendete

Zugsicherung

Indusi

einge-baut. Damit verfügte der Zug über eine aus-reichende Absicherung auf

den geplanten Fahrten nach Stuttgart. Nicht eingebaut wurde jedoch die

LZB. Neben dem Stromabnehmer vier, der somit als letzter seiner Art die ursprünglichen Schleifstücke verlor, wurde auch der Funk leicht angepasst. Da-mit war es möglich mit dem Triebzug auch in Deutschland eine bescheidene Kommunikation mit Funk zu erhalten.

Eine Anpassung, die optisch nicht zu erkennen war und nur

geringfügige Anpassungen erforderte. Je-doch waren nun erstmals zwei

identische

Strom-abnehmer

auf dem Dach.

Zumindest in der Theorie wäre es weiterhin möglich gewesen, den

Zug auch unter 1500

Volt

Gleichstrom

einzusetzen. Jedoch nicht mehr mit der vollen

Leistung.

Das war jedoch nicht mehr der Fall, so dass die damit verfügte Reduktion

der

Ströme

nicht mehr angewendet werden musste. Ein Problem, dass die

Triebzüge

seit der Auslieferung hatten, sollte wirksam verhindern, dass bei diesen

Fahrzeugen noch mehr verändert wurde.

Nur schon die Tatsache, dass bei den Anpassungen an den RABe EC

kaum Umbauten an der elektrischen Ausrüstung vorgenommen wurden, zeigt

deutlich, wie gut der

Triebzug

letztlich trotz aller Schwierigkeiten bei den Vorschriften und der

Entwicklung konstruiert wurde. Der RAe TEE II war ein gelungenes Fahrzeug,

das wie wir jetzt erfahren werden, viele internationale Einsätze hatte und

dabei nicht immer glücklich agierte.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei

den neuen

Bei

den neuen

Bei

der

Bei

der

Um

noch mehr Plätze in der zweiten

Um

noch mehr Plätze in der zweiten

Blicken

wir auf das Dach, dann interessieren uns nur die vier

Blicken

wir auf das Dach, dann interessieren uns nur die vier

Mit

dem vierten

Mit

dem vierten

Auch

die Kommunikationsmittel des Zuges wurden nun angepasst. So erhielten die

Auch

die Kommunikationsmittel des Zuges wurden nun angepasst. So erhielten die