|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bei einem so komplex aufgebauten Fahrzeug ist es spannend, wenn

man die damit verbundenen Probleme und die daraus resultierenden

Änderungen ansieht. Dabei begann die Schwierigkeiten schon sehr früh.

Diese Kinderkrankheiten mussten schnell behoben werden. Beim

Triebzug

RAe TEE II lohnt es sich, wenn wir die Anpassungen und Umbauten in einer

chronologischen Reihenfolge ansehen, denn so erkennt man, wann es zu den

Problemen kam.

Ein Sorgenkind, das noch vor der Inbetriebnahme der ersten Züge

erkannt wurde, waren die

Umformer

für die

Hilfsbetriebe.

Schon während dem Bau liess die MFO auf eigene Initiative einen fünften

Umformer herstellen. Damit konnten die Züge zwar komplett in Betrieb

genommen werden, jedoch erfolgte schnell ein erster Defekt. In der Folge

musste diese

Umformergruppe

umgebaut und so verbessert werden. In der Folge reduzierten sich die

Störungen.

Im Wagen machte sich das mit dem lautstarken Klir-ren der Teller

und Gläser bemerkbar. Daher wurde eine Reduktion auf 75 km/h auf der

benannten Strecke verfügt und der Lärm im

Speisewagen

so reduziert.

Technisch mehr Sorgen bereiteten jedoch die

Radsätze.

Deren Achswellen waren zu schwach konzipiert worden. In der Folge

ereignete sich bereits 1961 eine

Entgleisung

deswegen. Die vorhandenen

Achsen

wurden daher schnell durch solche mit stärkeren Wellen ersetzt. So konnte

eine Verbesserung erreicht werden, auch wenn die Achsen des

Triebzuges

immer wieder Anlass zu Sorge geben sollten. Ein Problem, das daher nie

richtig behoben wurde.

Noch schlimmer waren jedoch die

Triebdrehgestelle.

Deren Rahmen war zu schwach konstruiert worden. Dadurch traten bereits bis

1964 viele Brüche auf. Dabei zeigte sich, dass die Bauteile stärker

belastet wurden, als man angenommen hatte. In der Folge mussten daher die

betroffenen Bereiche verstärkt ausgeführt werden. Die Besserung trat damit

ein, so dass bei den Triebdrehgestellen solche Brüche mit den Jahren nicht

mehr in Erscheinung traten.

Im gleichen Zeitraum wurde auch der

Schleuderschutz

verbessert. Diese Einrichtung wurde im Hinblick auf die Baureihe

Re 4/4 II mit neuen Merkmalen

versehen. Daher wurden diese auch gleich bei den bestehenden Fahrzeugen

umgesetzt. So blieb der Schleuderschutz auf dem aktuellen Stand, was

wichtig war, weil die

Triebachsen

hier immer wieder dazu neigten zu schleudern. Ein Umstand, der jedoch der

geringen

Achslast

geschuldet wurde.

Verbesserungen bei der Blasung des

Hauptschalters

sollten das Problem beseitigen. Die verstärkte Blasung sollte verhindern,

dass der

Lichtbogen,

der bei

Gleichstrom

kräftiger ist, besser ausgeblasen wurde. Zwar wurde eine Verbesserung

erwirkt, aber so richtig gelöst wurde das Problem bei den Schnellschaltern

jedoch nicht. Hier war sicherlich die Unerfahrenheit die Ursache, denn die

Elektriker der Schweiz bauten selten Fahrzeuge für Gleichstrom.

Trotz all dieser anfänglichen Probleme funktionierte der

Triebzug

überraschend zuverlässig. Viele Störungen die im Betrieb in Erscheinung

traten, waren sehr oft Fehler des Personals. Gerade die Lokführer im

Ausland hatten ein gänzlich anders aufgebautes

Triebfahrzeug

erhalten. An deren Bedienung musste sich dieses zuerst gewöhnen. Das

einheimische

Lokomotivpersonal

hatte damit weniger Mühe, da hier die Philosophie bekannt war.

Trotz dieser anfänglichen Probleme, konnten die Züge geführt

werden und sie erfreuten sich einer grossen Beliebtheit. Dieser bei neuen

Fahrzeugen erwartete Effekt, konnte erwartet werden. Jedoch waren gerade

die Züge am Gotthard schon sehr früh gut ausgelastet. Neben dem Komfort

war hier die Beschleunigung ein wichtiger Punkt, denn der Zug schaffte den

Weg in deutlich kürzerer Zeit, was zum Erfolg beitrug.

Daher wurde schon sehr früh eine obligatorische Platzreservation einge-führt. Trotzdem war der Triebzug ge-rade am Gotthard zu klein geraten.

Doppelführungen waren auch nicht möglich, da dazu der benötigte

Trieb-zug

schlicht nicht vorhanden war. Nicht unbedingt betrieblich eine Ver-besserung betraf 1966 die Ansage im Zug. Diese wurde mit einem Tonband-gerät ergänzt. Damit konnten vorge-fertigte Ansagen, aber auch Informa-tionen zur Strecke einheitlicher ange-spielt werden.

Die Durchsagen der nächsten Halte wurden somit vereinheitlicht.

Ein Vor-teil für die Reisenden, die immer gleich gut übermittelte

Informationen hatten. Diese Ansagen erfolgten in mehreren Sprachen.

Gerade das Thema mit den vielen Sprachen war bei diesem

Triebzug

ein ungeahntes Problem. Zwar wurde der

Führerstand

mit den drei damals in der Schweiz und im Netz der

Staatsbahnen

vorhandenen Landessprachen versehen, aber auch nicht mehr. Die

niederländischen Kollegen mussten sich mit Deutsch, Französisch oder

Italienisch herumschlagen. Hinzu kam, dass die helvetischen Begriffe in

anderen Ländern so exotisch klangen, wie deren Begriffe in der Schweiz.

Man entschloss sich dazu, die bestehenden vier Züge mit einem

zusätzlichen Zwischenwagen zu verlängern. Durch den zusätzlichen

Zwischenwagen, der auf der Seite des einzelnen

Steuerwagens

eingereiht wurde, war der Zug jedoch nicht mehr in der Lage die Strecke

des Arlbergs in alleinige Fahrt zu meistern. Für den Gotthard reichte es

aber immer noch, nur fehlten damit immer noch die dringend benötigten

Reserven.

Die bisherigen Anpassungen waren daher bei die-sem Zug ab der

Auslieferung vorhanden. Zudem er-hielt er noch ein paar zusätzliche

Anpassungen, die hier nicht unerwähnt bleiben sollten, da sie deutliche

Besserungen brachten.

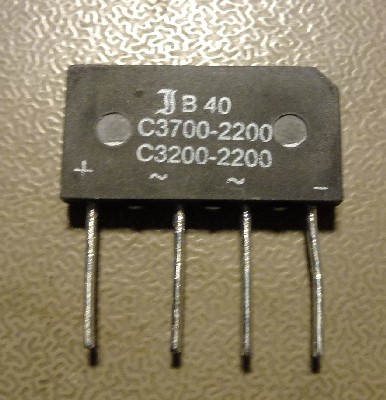

So wurde 1967 ein neuer

Überspannungsableiter

in der Ausrüstung für

Gleichstrom

eingebaut. Es hatte sich gezeigt, dass dort immer wieder bei der hohen

Spannung

in Italien Schäden auftraten. Die Nachforschungen zeigten, dass die

Spannung dabei bis auf 4000

Volt

ansteigen konnte. Die Folgen war klar, die

Fahrmotoren

erhielten diese Spannung in dem Fall, wenn sämtliche Stufen geschaltet

waren. Damit knallte es dort immer wieder.

Dieser

Überspannungsableiter

wurde nun zum Schutz im Bereich des Schnellschalters eingebaut und über

den Leiter auf dem Dach zur Erde abgeführt. So konnte die elektrische

Ausrüstung besser vor diesen Schwankungen geschützt werden. Der im

Überspannungsableiter entstehende

Lichtbogen

wurde in der Folge durch den ausgelösten Schnellschalter sicher gelöscht.

Der Zug musste anschliessend einfach wieder eingeschaltet werden.

Die Verbesserungen beim

Schleuderschutz

brachten keinen Erfolg. Die Abklärungen ergaben, dass bei den anderen

Baureihen der Lokführer durchdrehende

Achsen

oft mit der

Sandstreueinrichtung

abfangen konnte. Daher wurde diese Einrichtung ab 1968 ebenfalls auf den

Triebzügen RAe TEE II eingebaut. Die

Triebachsen

erhielten daher nach dem Muster der Baureihe

Re 4/4 II bei der

vorlaufenden Triebachse beidseitig einen

Sander.

Immer noch Sorgen hatte man mit dem

Lokomotivpersonal.

Dieses war in vielen Fällen mit der komplizierten Technik überfordert. In

der Folge kam es zu Abtrennungen, die gar nicht nötig gewesen wären. Wurde

der Zug jedoch wegen einer nicht vorhandenen Störung aus dem Betrieb

genommen, fehlte er. Zudem kam es bei Störungen oft auch vor, dass diese

deutlich weniger Abschaltungen erlaubt hätten. Das konnte dem Lokpersonal

jedoch schlecht vermittelt werden.

Daher führte man auf den Zügen einen

Bordmechaniker

ein, der einfache Störungen bereits auf der Fahrt beheben konnte. Bei der

neu eingeführten Funktion handelte es sich um speziell geschultes

Personal, das aus den Bereichen des

Lokomotivpersonals

und der Werkstätten bestand. Wichtig war, dass diese Leute auch die

Auswirkungen auf die Fahrt einschätzen konnten. Der Bordmechaniker

bestimmte in der Folge, wie weitergefahren wurde.

Zudem beliess man diesen Mechaniker auf dem ganzen Umlauf auf dem

Zug. Das heisst, hatte dieser einen mehrtägigen Umlauf, war der

Bordmechaniker

mehrere Tage unterwegs. So konnten auch Störungen besser verfolgt werden,

denn der Mitarbeiter wusste, dass das Problem nur bei Fahrten unter 25 000

Volt

auftrat, jedoch nicht in den anderen Systemen. Besser erstellte Anweisung

an die Leute der Reparatur waren eine Folge davon.

Danach begann die Technik zufriedenstellend zu arbeiten, was klar

zeigte, dass die Probleme hauptsächlich beim mit der komplizierten Technik

überforderten Personal zu suchen waren. Der

Bordmechaniker

blieb damit auf dem

Triebzug.

Trotzdem waren die Anpassungen immer noch nicht abgeschlossen, denn es gab

auch Probleme, die der Bordmechaniker nicht verhindern konnte und die

behoben werden mussten, wollte man eine Verbesserung.

Neue Vorschriften führten bei den

Stromabnehmern

zu Anpassungen. So wurde 1974 der Stromabnehmer eins mit neuen 1950 mm

breiten

Schleifstücken

versehen. Diese besassen zudem

Schleifleisten

aus

Kohle.

Eine Anpassung an die neuen Regeln in der Schweiz erfolgte jedoch zu

diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Breite blieb daher wegen den nicht

isolierten

Notlaufhörner

auf 1 320 mm beschränkt. Nur mit solchen Notlaufhörnern, wäre die Breite

von 1 450 mm möglich gewesen.

Auch die

Lautsprecheranlage

wurde 1974 verbessert. Da immer mehr

Verbindungen

aus dem

Fahrplan

gestrichen wurden, konnten die

Triebzüge auch für Ausflugsfahrten genutzt werden. Dazu war

jedoch die Anlage des Triebzuges ungeeignet. Um bei solchen Fahrten auch

für ein angenehmes akustisches Erlebnis zu sorgen, wurde die Anlage so

umgebaut, dass neu auch Musik abgespielt werden konnte. Fahrten als

TEE

waren davon jedoch nicht betroffen.

Bei den bisher vorgestellten Anpassungen zeigt sich deutlich, dass

es nie zu grösseren Veränderungen kam. Es waren Veränderungen, die bei

einem anderen Fahrzeug auch in Erscheinung treten konnten. Gerade der

Bordmechaniker

brachte einen sehr grossen Erfolg. Die

Triebzüge konnten sich so gut im

Fahrplan

halten, auch wenn die

Verbindungen

mit

TEE-Zügen

immer seltener wurden. Das Problem diesbezüglich lag jedoch nicht beim

Triebzug.

Das Konzept ging auf und nur die Verlängerung sorgte betrieblich

immer wieder für ungewollten Ärger, der jedoch nicht unbedingt mit dem

Trieb-zug

im Zusammenhang stand. Einen solchen Um-stand wollen wir uns kurz ansehen,

denn er zeigt die Probleme gut auf. Erlitt der RAe TEE II an einem der stark belasteten Wellenstrommotoren einen Defekt, waren die ver-bliebenen Motoren für die Gotthardstrecke zu schwach. Dem Zug musste das eine Vorspann-lokomotive gestellt werden.

Kam in diesem Fall eine Maschine der Reihe

Ae 6/6

zum Einsatz, begannen die Probleme. Zwar konnte diese die 75 km/h auch

fahren, jedoch konnten deren

V-Messer

nicht so optimal eingestellt werden.

Fuhr nun der Lokführer auf der

Vorspann-lokomotive

mit 75 km/h den Gotthard hoch, konnte es passieren, dass es dem Kollegen

auf dem

Triebzug den Angstschweiss auf die Stirn produzierte. So

fuhr der RAe TEE II dann oft mit 80 bis 85 km/h den Berg hoch. Sehr zum

Leidwesen des Personals im

Speisewagen,

klirrte dort in diesem Fall das Geschirr recht lautstark. Aus diesem Grund

wurden Vorschriften zum Verhalten bei grossen Abweichungen erlassen.

Die

Bahngesellschaften

hatten ihre Arbeit jedoch nicht so gut erledigt, wie die Hersteller und

das Personal und so verschwand eine

Verbindung

mit dem

TEE

nach dem anderen aus dem

Fahrplan.

Sie wurden durch die neuen mit zwei

Wagenklassen

versehenen

Eurocity

abgelöst. Somit standen die speziellen

Triebzüge 1988 vor dem endgültigen Aus, da auch der letzte

TEE aus dem Fahrplan gestrichen wurde. Die Eurocitys waren einfach zu gut.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Fahreigenschaften des neuen Zuges waren zwar gut, jedoch nicht über alle

Zweifel erhaben. So wurde schon bei den ersten Fahrten festgestellt, dass

der

Die

Fahreigenschaften des neuen Zuges waren zwar gut, jedoch nicht über alle

Zweifel erhaben. So wurde schon bei den ersten Fahrten festgestellt, dass

der  Die

Schnellschalter für den Betrieb unter

Die

Schnellschalter für den Betrieb unter  Nach

den ersten Betriebsjahren stellte man daher fest, dass die Kapazität auf

gewissen Strecken nicht ausreichend war. Die Züge waren zu gut

ausge-lastet und immer wieder mussten Reis-ende abgewiesen werden.

Nach

den ersten Betriebsjahren stellte man daher fest, dass die Kapazität auf

gewissen Strecken nicht ausreichend war. Die Züge waren zu gut

ausge-lastet und immer wieder mussten Reis-ende abgewiesen werden. Ein

fünfter

Ein

fünfter

Auch

die

Auch

die

Besonders

kritisch waren die

Besonders

kritisch waren die  Auf

Grund der Technik war dieser Betrieb nicht unbedingt zu erwarten. Die

Hersteller betraten in vielen Belangen Neuland, was automatisch zu

grös-seren Problemen führen konnte.

Auf

Grund der Technik war dieser Betrieb nicht unbedingt zu erwarten. Die

Hersteller betraten in vielen Belangen Neuland, was automatisch zu

grös-seren Problemen führen konnte.