|

Bedienung des Triebzuges |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Waren wir bisher mit dem Aufbau des

Triebzuges

beschäftigt, wird es nun wichtig, dass wir diesen zur Bedienung

vorstellen. Bisher haben wir erfahren, dass bei vielen Punkten auf Komfort

geachtet wurde. Bei der Bedienung wurden diese Ideen jedoch nur zögerlich

aufgenommen. Trotzdem sollten auch bei den Bereichen für das Personal

Neuerungen umgesetzt werden. Bevor es soweit ist, schauen wir uns das

Personal auf dem Zug an.

Beginnen wir beim

Zugführer,

der nur bei einem zugänglichen Zug benötigt wurde. Seine Aufgaben

bestanden darin, die Fahrgäste zu betreuen. Er kontrollierte die

Fahrausweise, die Platzreservationen und half bei Anschlüssen. Im Bereich

Speise-

Maschinenwagen

war für dieses Personal eine Rückzugsmöglichkeit vorhanden. Der Zugführer

stammte dabei aus den jeweiligen Ländern und wurde an den Grenzen

ausgewechselt.

Dass das nicht nur klar ist, zeigt sich beim Personal für den

Speisewagen.

Dieses blieb auf dem Fahrzeug. Somit waren hier die Gäste auf der ganzen

Fahrt vom selben Personal betreut. Eine Eigenart, die den Speisewagen

geschuldet war, denn diese wurden vom Personal oft in der Betriebsform der

Pacht übernommen. Die verkauften Produkte gehörten somit dem Personal.

Daher blieb die Truppe während der ganzen Fahrt auf dem Zug.

Letztlich bleibt noch der Lokführer übrig. Seine Arbeit

verrichtete er an der Spitze des

Triebzuges.

Er war für die technischen Bereiche zuständig und bediente das Fahrzeug

auf den ihm bekannten Strecken. An den Grenzen, wurde dieser ebenfalls

ausgewechselt. Dabei gab es nur beim Personal der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB eine Ausnahme, denn in Chiasso hielt der Zug nicht, daher

waren Lokführer nötig, die in zwei Länder fuhren.

In allen anderen Fällen fuhren die Lokführer der jeweiligen Länder

mit diesem

Triebzug.

Das führte dazu, dass die Bedienung für diese Arbeiter zum Teil grosse

Herausforderungen kannte, deren man sich in der Heimat nicht bewusst war.

Dazu gehörte sicherlich der auf dem Fahrzeug verbaute

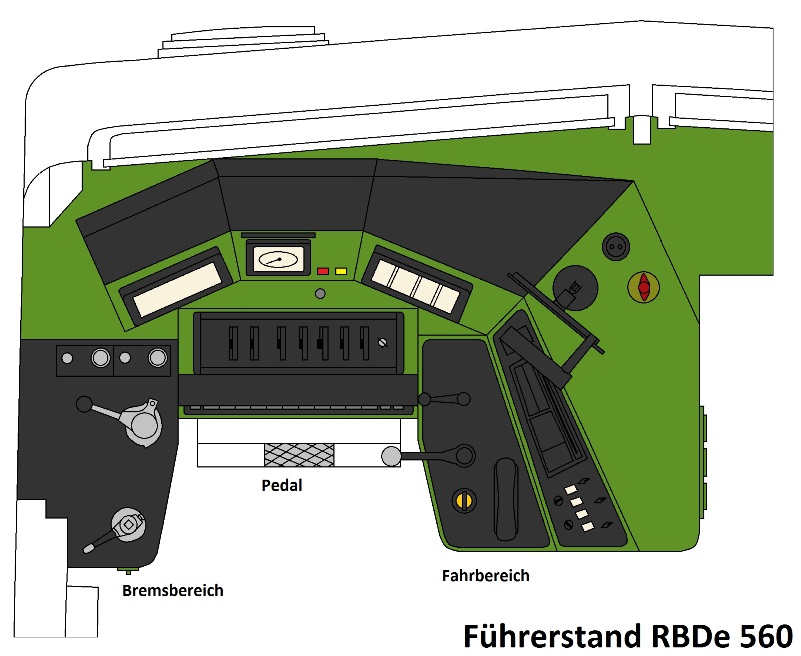

Führertisch.

Nach Schweizer Norm, wurde dieser links angeordnet. In Ländern, wo das

Personal rechts platziert wurde, gab es daher einen Wechsel der Seite.

In Ländern, wo diese Bedienform noch nicht zuge-lassen war,

mussten deshalb spezielle Regeln er-schaffen werden. Sie sehen, dass es

durch auch bei der Bedienung zu Problemen bei einem interna-tionalen

Einsatz kommen konnte. Wenn wir uns umsehen, erkennen wir, dass auch die Wände in dieser hellgrünen Farbe gestrichen wurden. Der Boden war mit einem Boden aus Holzbrettern versehen worden. Dabei kamen neu jedoch verklebte Lösungen zur Anwendung.

Bleibt noch die weisse Decke. Damit entsprach das Fahrzeug von den

Farben her den üblichen in der Schweiz verwendeten Lösungen in diesem

Bereich. Auf speziellen Bedienkomfort wurde dabei jedoch beim

Führertisch

geachtet. Eingebaut wurde der Führertisch, den man von den Triebwagen RBe 4/4 bereits kannte. Da auch die neuen Baureihen mit diesem Modell versehen wer-den sollten, war klar, dass er auch hier eingesetzt wird.

Damit konnte sich die mehrsprachige Schweiz zeig-en. Die

Anschriften auf dem

Führerpult,

waren in Deutsch, Französisch und Italienisch gehalten. Andere Sprachen

gab es jedoch nicht, so konnten nicht alle Lokführer davon profitieren.

Dieser

Einheitsführerstand

der Schweiz wurde aber dem Fahrzeug und den damit verbundenen geänderten

Bedingungen angepasst. Dem

Triebzug

fehlten so zum Beispiel die

Rangierbremse

und der

Steuerschalter

für die

Zugsammelschiene.

Hinzu kamen jedoch automatisierte

Abläufe,

die später noch erwähnt werden und die es nur hier gab. Doch beginnen wir

zuerst mit dem Weg zu diesem

Führerstand,

denn der war auch etwas länger.

Einfach war da noch der Einstieg, denn dazu nutzte der Lokführer

eine der Türen. Anschliessend konnte er sich zum

Maschinenwagen

begeben. Dort mussten die Hähne zu den

Hauptluftbehältern

geöffnet werden. Damit wurden erste Funktionen des Zuges aktiviert. Mit

anderen Worten, der

Triebzug

war nun soweit vorbereitet, dass die Steuerung in Betrieb genommen werden

konnte. Das musste hingegen am Ende und somit im

Führerstand

erledigt werden.

Zugänglich waren diese Schalter jedoch nur, wenn der Kasten mit Hilfe eines Schlüssels ent-riegelt wurde. Da es ihn nur einmal gab, war der Schlüssel bei sehr viel Pech am anderen Ende des Zuges.

Danach wurden die Schalter an-hand der Symbole bedient, wo-bei die

Reihenfolge wichtig war. Mit dem Schalter ganz rechts wurde die Steuerung aktiviert. Nachdem der Steuerschalter aktiviert war, begannen sich die ersten Funktionen bemerk-bar zu machen, dazu gehörte, dass die eingestellte Systemwahl angezeigt wurde.

Diese waren auf dem rechten Panel am oberen Rand in einer Reihe

aufgebaut worden. Neben den acht Tasten für die Länder und die Systeme,

war noch eine gelbe Lampe für Störungen vorhanden.

Stimmte das eingestellte Land überein, betätigte der Lokführer den

Steuerschalter

für den

Stromabnehmer.

Je nach System wurde nun von der Steuerung der passende Stromabnehmer

gehoben. Sobald dieser den

Fahrdraht

berührte, begann die Systemprüfung am der Arbeit. Stimmte diese mit dem

eingestellten System überein, konnte der nächste Steuerschalter betätigt

werden. Damit wurde der

Hauptschalter

eingeschaltet und der Zug stand nun unter

Spannung.

Der vierte

Steuerschalter

von rechts war für den

Kompressor.

Mit diesem wurde auch der

Hilfsluftkompressor

aktiviert. Der Lokführer kontrollierte einfach den Vorrat und reichte

dieser nicht, wurde der Schalter für den Kompressor vor dem

Hauptschalter

eingeschaltet. Damit wurde die Luft ergänzt und der

Triebzug

konnte ganz normal in Betrieb genommen werden. Das war für das Personal

ein Luxus, den es so noch nicht kannte.

Speziell war hier, dass der Triebzug jedoch zwei Anzeigen für die Spannung der Fahrleitung hatte. Der Grund waren die Unterschiede bei den Spannungen.

Diese hätte ein

Instrument

schlicht nicht anzeigen können. Daher wurden diese in Gleich- und

Wechsel-strom

aufgeteilt. Damit war der Zug aufgerüstet und betriebsbereit. Damit die Fahrt jedoch begonnen werden konnte, musste noch die Beleuchtung erstellt werden. Dazu waren die beiden verbliebenen Steuerschalter vorhan-den.

Diese regelten die

Beleuchtung

der Abteile und die

Dienstbeleuchtung.

Bei letzterer, wurde hier jedoch nur generell ein, oder grundsätzlich aus

eingestellt. Die Wahl der korrekten

Signalbilder

am Zug erfolgte mit zusätzlichen Schaltern. Drei Schalter, die sich unterhalb der Systemwahl be-fanden, markierten die Position aussen am betreffenden Führerstand. Dabei entsprach der obere Schalter den anderen bekannten Triebfahrzeugen. Die Schalter unten hatten zusätzliche Positionen erhalten, bei denen die gelben und grünen Lichter geschaltet werden konnten. Es oblag daher dem Lokomotivpersonal das richtige Signalbild am Zug zu zeigen. Schwer war das nicht, da das Personal diese Bilder kannte.

Bevor die Fahrt begonnen werden durfte, musste die korrekte

Funktion der

Bremsen

überprüft werden. Dazu wurde das

Führerbremsventil

FV3b in die

Fahrstellung

verbracht. Die

Hauptleitung

füllte sich nun auf fünf

bar

und die Bremsung konnte eingeleitet werden. Dabei erkannte der Lokführer

nur, ob das

Drehgestell

unter ihm bremst oder nicht. Der restliche Zug musste, sofern das

vorgeschrieben war, vom

Zugpersonal

kontrolliert werden.

Den Druck in der

Hauptleitung

konnte das

Lokomotivpersonal

an den vor sich montierten

Manometern

ablesen. Diese Anzeige wurde mit dem Druck im

Bremszylinder

unter dem

Führerstand

und mit dem Vorrat ergänzt. Es waren damit die in der Schweiz üblichen

Anzeigen vorhanden. Im Vergleich zum

Triebwagen

RBe 4/4

fehlte jedoch der Wert für die

direkte Bremse.

Das war nicht überraschend, weil diese gar nicht vorhanden war.

Der Zug war für die erste Fahrt bereit und damit diese be-gonnen werden konnte, musste mit dem Griff auf der rechten Konsole die gewünschte Fahrrichtung eingestellt werden.

Damit war der Schlüssel im Verriegelungskasten auch gefan-gen,

wenn sich die

Steuerschalter

auch in der Grundstellung befanden. Bevor wir mit dem Triebzug losfahren, schauen wir uns die Anzeigen an, die sich unterhalb des Verriegelungskastens befanden. Hier erfolgten ein paar wichtige Anzeigen. Neben der Meldelampe für die Ventilation, waren hier auch die Meldungen des Schleuderschutzes, aber auch die Rückmeldung der Einstiegstüren vorhanden.

Leuchtete diese rot, war mindestens eine Türe am Zug ge-öffnet. Um

losfahren zu können, mussten diese jedoch ge-schlossen sein.

Eine kombinierte gelbe Leucht- und Drucktaste ermöglichte die

Bedienung der

Schleuderbremse,

zeigte jedoch auch eine durchdrehende oder gleitende

Achse

an. Besonders bei einem

Triebzug,

wo der Lokführer nicht im

Maschinenwagen

sass, war ein

Schleuderschutz

und dessen Anzeige sehr wichtig. Hier wurden dazu die dem

Lokomotivpersonal

vom

Triebwagen

RBe 4/4

her bekannten

Meldungen

übermittelt. Der Lokführer konnte entsprechende Gegenmassnahmen ergreifen.

Obwohl der Zug über eine

Hüpfersteuerung

verfügte, erinnerte das Verhalten des

Triebzuges

einem Fahrzeug mit

Stufenschalter.

Verantwortlich dazu, war das Steuergerät, das diese Bedienung benötigt. Die drei unterschiedlichen Aufschaltstellungen des Fahrschalters wurden mit M, + und ++ bezeichnet. Sie legten fest, was die Hüpfersteuerung genau zu tun hatte. Auf der Stellung M wurde pro Sekunde eine Fahrstufe zugeschaltet.

Blieb diese Stellung erhalten, schaltete die Steuerung automatisch

eine weit-ere

Fahrstufe

zu, wenn der

Fahrmotorstrom

unter den vorgegebenen Zu-schaltwert sank. Damit arbeitete die

Hüpfersteuerung

sehr langsam. Wählte der Lokführer die Stellung +, erfolgte die Zuschaltung in drei Stufen pro Sekunde. Danach reagierte der Zug gleich wie bei der Stellung M. Die letzte Stellung ++, erweiterte die Stellung +, indem die Fahrstufen bis zum maximalen Fahrmotorstrom aufgeschaltet wurden.

Der Lokführer erteilte der

Hüpfersteuerung

somit nur noch Befehle und stellte nicht mehr festgelegte

Fahrstufen

ein. Daher wurde diese Form der Steuerung auch

Befehlsgebersteuerung

genannt.

Der Lokführer musste also nicht auf die Einhaltung der zulässigen

Fahrmotor-ströme

achten. War die

Zugkraft,

die gewünscht wurde, erreicht, stellte man den

Fahrschalter in die Stellung

●. Die eingestellte

Stufe wurde nun gehalten und es erfolgten keine Zuschaltungen mehr. Um

Losfahren zu können, wurde kurz mit M zugeschaltet, dann die Position ●

gewählt und die

automatische Bremse

des Zuges gelöst. Der Zug fuhr so sehr fein an und beschleunigte.

Wollte der Lokführer die

Zugkraft

reduzieren, verbrachte er den Schalter in die Stellung -. Jetzt wurden pro

Sekunde drei Stufen abgeschaltet, bis die Stufe null erreicht war, oder

der Lokführer wieder mit dem Griff in die Stellung ● wechselte. Mit dem

verbringen des

Fahrschalters

in Stellung null wurde die Zugkraft schlagartig abgeschaltet und die

Trennhüpfer

geöffnet. Damit erinnerte das Verhalten des Zuges an den

Triebwagen

RBe 4/4

mit

Stufenschalter.

Im

Führerstand

eins wurde ein Modell des

V-Messers

verwendet, dass die gefahrene Geschwindigkeit auf einem Streifen

Wachspapier aufzeichnete. Diese Aufzeichnung wurde bei der Fahrt schneller

vorgeschoben, als im Stillstand. So konnte Papier gespart werden. Die

Rolle mit dem Vorrat reichte nicht ewig, daher war für eine Distanz von

800 km eine schwarze Markierung vorhanden, die in einem Sichtfenster

angezeigt wurde.

Das Modell im

Führerstand

zwei hatte jedoch eine

Farbscheibe

erhalten. Dort wurden die Fahrdaten der letzten Meter sehr genau

aufgezeichnet. Im Unterschied zum Streifen, wurden diese Daten jedoch

gelöscht und neu beschriftet. Wichtig war dieser

V-Messer

auch für die von der Geschwindigkeit abhängigen Funktionen. Optisch

unterschied sich das Modell dadurch, dass der Kilometerzähler und die Uhr

fehlten.

Wollte der Lokführer gefährdete Personen im

Gleis

warnen, oder musste er den Vorschriften entsprechend, akustische Signale

erteilen, drückte er im

Fahrschalter

einfach auf den dort vorhandenen Knopf. Damit ertönten die Trompeten des

Signalhorns.

Die klassische

Lokpfeife

durfte nicht verwendet werden, weil diese in einigen Ländern nicht

zuge-lassen war und weil man vermutete, dass diese bei 160 km/h zu leise

gewesen wäre.

Daher war der Zug in der Schweiz schnell am Klang seines

Signalhorns

zu erkennen. Dieses war lauter und schreckte die Leute auch dadurch auf,

weil es in der Schweiz einfach ungewohnt war, aber nur so durfte der Zug

in allen Ländern eingesetzt werden. Doch bevor wir andere Länder befahren,

wird es Zeit, den rollenden Zug erstmals anzuhalten. Bei geringer

Geschwindigkeit wurde in diesem Fall mit der

automatischen Bremse

gearbeitet.

Bei höherer Geschwindigkeit, oder bei Fahrten im Gefälle, wurde

jedoch die

elektrische

Bremse benutzt. Diese wurde mit dem

Fahrschalter

aktiviert. Dazu musste dieser einfach von null nach hinten gezogen werden.

Die

Befehlsgebersteuerung

übernahm mit diesem Wechsel in die Stellung «Bremsen» die Umschaltung für

den elektrischen Bremsbetrieb. Der Lokführer musste sich daher nicht um

einzelne Schaltungen kümmern.

Nun konnte der Lokführer mit der Stellung + mit drei Stufen pro

Sekunde bis zum maximalen

Bremsstrom

aufschalten. In den Stellungen «Bremsen ●» und «Bremsen –« reagierte die

Hüpfersteuerung

wie beim Fahrbetrieb. So konnte die

elektrische

Bremse einfach den Gefällen angepasst werden,

was eine einfache Art der Bedienung ergab. Bei höherer Geschwindigkeit

erreichte diese elektrische Bremse gute Werte, was jedoch nicht immer

reichte.

Im Gegensatz zum

Triebwagen

RBe 4/4

mit dem

Stufenschalter

wurde hier daher die

elektrische

Bremse nicht automatisch ausgeschaltet. Es war so einfach möglich mit dem Triebzug zu fahren, doch wie das überall der Fall ist, erreichte auch der RAe TEE bei seiner Fahrt ein-mal die Grenze. Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen konnte er diese jedoch passieren.

In Chiasso erfolgte das sogar ohne Halt. Daher müssen wir den

Wechsel in diesem

Bahnhof

genauer ansehen und da musste nicht nur der

Triebzug

mitspielen, denn auch die Anlagen mussten passen. Üblicherweise erlaubten Stellwerke bei Bahnhöfen mit Systemwechsel keine Durchfahrten. In Chiasso konnten jedoch Durchfahrten gestellt werden. Diese wurden dem Lokomotivpersonal sogar mit Vorsignalen angekündigt.

Es kam zur Situation, dass das

Vorsignal

SBB war. Das betreffende

Hauptsignal

jedoch bereits nach den Normen der FS aufgebaut wurde. Damit konnte der

TEE-Zug

die Grenze ohne Halt passieren.

Bei der

Einfahrt

wurde der

Hauptschalter

ausgeschaltet. Damit konnte die Systemwahl aktiviert werden. Dazu drückte

der Lokführer auf die Taste mit dem entsprechenden Kürzel für das Land. In

der Folge begann die Taste zu blinken. Das war die Rückmeldung, dass nun

alle notwendigen Schaltungen vorgenommen wurden. War das erfolgreich,

leuchtete die Taste mit dem neuen System. Bei einem Fehler die gelbe. In

diesem Fall musste angehalten werden.

Da nun der Systemwechsel bereits abgeschlossen sein konnte, bevor

der Zug die

Schutzstrecke

passierte, war der Schnellschalter blockiert. Die Prüfung der

Spannung

musste stimmen um den

Triebzug

einzuschalten. Erst wenn diese Prüfung erfolgreich war, konnte der

Schnellschalter eingeschaltet werden. Damit konnte die Fahrt ungehindert

unter

Gleichstrom

fortgesetzt werden. Einzig die

Zugsicherung

der Schweiz war nun deaktiviert worden.

Es spielte daher keine Rolle, in welchem Land der Zug verkehrte.

Die Beschreibung passte auf sämtliche Systeme. Das galt natürlich auch,

wenn der

Triebzug

abgestellt werden musste. Dazu wurde er einfach ausgeschaltet, mit der

Handbremse

gesichert und die Hähne geschlossen. Das eingestellte

Stromsystem

blieb nun gespeichert. Der Zug sollte so gleich korrekt eingeschaltet

werden können. Doch damit machen wir

Feierabend.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Im

Im

In

Betrieb genommen wurde der

In

Betrieb genommen wurde der

Oberhalb

vom Verriegelungskasten befanden sich die Anzeigen. In der Schweiz waren

diese dem Personal von den

Oberhalb

vom Verriegelungskasten befanden sich die Anzeigen. In der Schweiz waren

diese dem Personal von den

Der

Der

Für

die Anzeige der Geschwindigkeit war in der linken Ecke ein

Für

die Anzeige der Geschwindigkeit war in der linken Ecke ein

Musste

die Bremsung mit Hilfe der

Musste

die Bremsung mit Hilfe der