|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Für die

Beleuchtung

des Zuges und der Abteile, sowie für die Steuerung, musste ein eigenes

Bordnetz

geschaffen werden. Da dieses auch funktionieren musste, wenn der

Triebzug

ausgeschaltet war, wurde ein

Stromkreis

aufgebaut, der von

Batterien

gestützt wurde und daher mit

Gleichstrom

arbeitete. Solche Systeme waren für

Steuerstromnetze

seit Jahren üblich. Trotzdem sollte es hier beim Aufbau eine deutliche

Änderung geben.

Die für die Stützung des Bordnetzes benötigten Batterien, wurde als handelsübliche Blei-batterien umgesetzt. Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen, deren Elemente über eine Spannung von 18 Volt verfügten, waren hier Behälter für 12 Volt verwendet worden.

Zwar gab es diese bei den Bahnen damals noch nicht so oft, aber

man konnte auf Modelle für die Fahrzeuge der Strasse zurückgreifen. Ein

Vorteil bei den Kosten für diese

Blei-batterien. Da ab diesem Bordnetz der Hilfsluftkompressor betrieben werden musste, entsprach die Ausrüstung mit Batterien nicht der üblichen Lösung. Statt den üblicherweise in der Schweiz verwendeten 36 Volt, erhöht man hier die Spannung auf einen Wert von 120 Volt.

Auch wenn damit der Wert nicht den anderen elektrischen

Triebfahrzeugen

entsprach, war die

Spannung

bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht neu, da schon die

Diesel-lokomotiven

damit versehen wurden. Wurde der Triebzug unter einem der vier Netze eingeschaltet, arbeitete der Umformer für die Hilfsbetriebe. Damit funktionierte auch die Versorgung der Steuerung und der Beleuchtung ab dem Ladegerät.

Da nun die

vom

Ladegerät

abgegebene

Spannung

im

Bordnetz

leicht höher lag, wurden die an der Leitung angeschlossenen

Bleibatterien

geladen. Damit standen sie wieder zur Verfügung, wenn der

Triebzug

erneut eingeschaltet werden musste.

Direkt an den

Batterien

angeschlossen waren die

Beleuchtungen.

Dazu zählten die Leuchtstoffröhren der

Fahrgasträume

und die Lampen in den

Führerständen.

Beide konnten unabhängig voneinander geschaltet werden. Diese

Unabhängigkeit wirkte sich auch auf die einzelnen Fahrzeuge aus. So konnte

jeder Wagen des

Triebzuges

separat ein- oder ausgeschaltet werden. Lösungen, die man von anderen

Personenwagen

übernommen hatte.

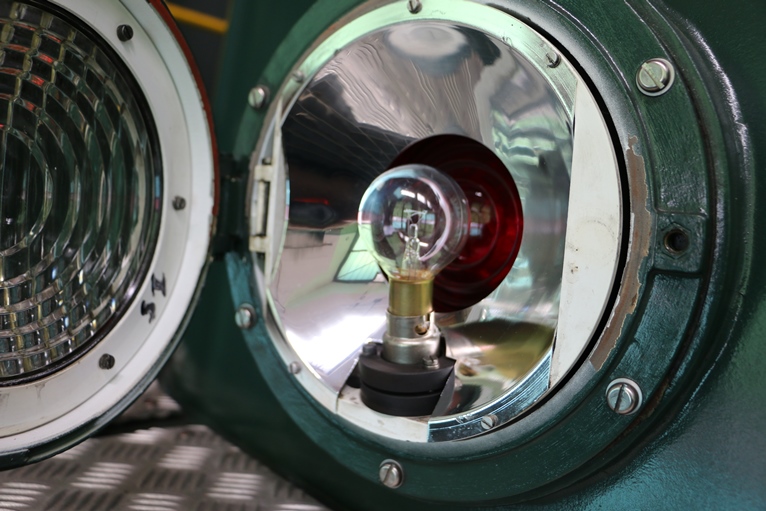

Mehr Aufwand musste bei der Gestaltung der

Dienstbeleuchtung

betrieben werden. Da hier die einzelnen Länder unterschiedliche Lösungen

kannten, konnte man sich nicht auf wenige Lampen beschränken. Für uns

bedeutet das jedoch, dass nicht nur die drei üblichen Lampen in Form eines

A montiert wurden. Die beiden unteren Lampen wurden jeweils mit einer

zweiten Lampe ergänzt. Der

Triebzug

hatte damit fünf Lampen erhalten.

Wegen dem Aufbau hintereinander, konnten jedoch im-mer nur drei

Bilder gezeigt werden. Neben der dunklen Lampe, waren das immer zwei

Farben. Die müssen wir uns jedoch genauer ansehen. Wenn wir bei der oberen Lampe beginnen, ist es noch einfach, denn diese konnte weiss und rot zeigen. Währ-end weiss bei den meisten Bahnen in Europa Bestandteil des Spitzensignals war, wurde die rote Lampe nur in der Schweiz benötigt.

Diese leuchtete, wenn das

Signalbild

für die Fahrbe-rechtigung gezeigt werden musste. Aber sie wurde auch für

die Signalisation des in der Schweiz eingeführten Warnsignals verwendet.

So konnte der Zug alle Bilder der Schweiz zeigen.

Die beiden äusseren Lampen unten waren vom Aufbau her gleich

gestaltet worden, wie jene oben. Das bedeutet, dass auch diese Lampen

weiss und rot leuchten konnten. Damit wurden sie verwendet, wenn die

Spitze gekennzeichnet werden musste. Jedoch war auch die Signalisation des

Zugschlusses über diese Lampen möglich geworden. Der RAe TEE II zeigte

dabei eine oder zwei rote Lampen. Abhängig war dies vom befahren Land.

Bleiben nur noch die beiden inneren Lampen unten. Diese wurden

ausschliesslich im Ausland verwendet und konnten kein in der Schweiz

bekanntes

Signalbild

zeigen. Aus diesem Grund wurden hier ein gelbes und ein grünes Glas

montiert. Wobei die effektive Farbe von den genannten Tönen abweichend

war. Hier konnten daher auch grüne Signalbilder gezeigt werden. Benötigt

wurden diese selten angewendeten Farben in Italien.

Es oblag dem

Lokomotivpersonal,

die korrekten Bilder zu zei-gen. Welche wann und wo verwendet werden

mussten, war dem Personal bekannt, denn dieses stammte aus den jeweiligen

Ländern und kannte daher die geltenden Vorschriften sehr gut. Die Steuerung des Triebzuges wurde in vielen Belangen ähnlich aufgebaut, wie das bei den normalen Triebfahrzeugen der Fall war. Jedoch wurden die zur Überwachung benötigten Relais in einer grösseren Anzahl verwendet.

Der Grund war simpel, denn die Kontrolle des maximalen

Stromes musste anders gelöst werden, weil die

Ströme je nach

Stromsystem

leicht unterschiedlich sein konnten. Gerade beim wichtigen

Primärstrom

ein zu beachtender Punkt. Viele Schutzschaltung und Kontrollen der Technik umfassen in der Regel die maximal zulässigen Ströme, aber da war auch das Relais zur Kontrolle der minimalen Fahrleitungsspannung.

Dieses war auch hier vorhanden, nur konnte es nicht überall gleich

verwendet werden. Stimmte der eingestellte Wert auf die Schweiz, war er in

Italien zu gering und in Frankreich zu hoch. Das

Relais

hätte dann verhindert, dass der

Hauptschalter

einge-schaltet werden konnte. Sie sehen nur schon an diesen beiden erwähnten Fällen, dass die Relais je nach Stromsystem anders arbeiten mussten. Das hatte zur Folge, dass die Überwachung so kompliziert wurde, dass das Fahrpersonal, das nur selten eingesetzt wurde, damit viel Mühe bekundete.

Eine falsche Handlung an einem falschen

Relais

konnte zu schwerwiegenden Schäden führen. Weil man das wusste, ver-suchte

man häufige Sachen automatisch zu lösen.

Nicht verändert wurde jedoch der Umgang mit diesen

Relais.

Sprach eines an, wurde unter Umständen der

Hauptschalter

ausgelöst. Die Kontrolle und Rückstellung erfolgte im

Maschinenwagen.

Erst beim erneuten Einschalten wurde erkannt, ob die Störung ernster war.

Sprach das Relais erneut an, durfte es nicht mehr zurückgestellt werden.

Der

Triebzug musste zur Reparatur überführt werden. Jedoch

waren da noch die vier

Stromsysteme.

Das war insbesondere in den

Grenzbahnhöfen

Chiasso und Dole (Frankreich) der Fall. Diese Orte wurden vom Zug ohne

Halt passiert und das be-fahrene System wechselte während der Fahrt, daher

mussten viele Handlungen von der Steuerung über-nommen werden. Ein Punkt,

den wir genauer an-sehen müssen. Vor dem Wechsel der Stromsysteme musste der Zug lediglich ausgeschaltet werden. Anschliessend drückte der Lokführer einfach die Taste des neuen Systems. Dieses System wurde nun aktiviert und im Zug die betreffenden Schaltungen vorgenommen.

Dazu gehörte auch, dass die

Stromabnehmer,

sofern erforderlich, gewechselt wurden. Damit wurde die Prüfung der

anliegenden

Spannung

aktiviert. So lan-ge nicht alle Bedingungen erfüllt waren, blinkte die

Taste.

Erst wenn die

Spannung

der

Fahrleitung

auf das ein-gestellte System stimmte, wurde der

Hauptschalter

wieder frei geschaltet und der Zug konnte einge-schaltet werden. Als

Rückmeldung leuchtete die Taste mit dem neuen System. Der Zug konnte

wieder eingeschaltet werden und anschliessend die Fahrt ungehindert

fortsetzen. Ein Halt an der Stelle mit dem Systemwechsel war daher nicht

mehr nötig, womit das Ziel erreicht war.

Damit die

Fahrleitungsschutzstrecken

nicht mit dem eingeschalteten Zug befahren werden konnten, wurden bei

diesen Abschnitten Magnete im

Geleise

montiert. Diese wurden vom Zug erkannt und damit von der Steuerung der

Hauptschalter

ausgeschaltet. Eine Lösung, die nicht auf dem gesamten befahrenen Netz

umgesetzt wurde und insbesondere in Chiasso später auch von den neuen

Rangierlokomotiven

Ee 3/3 IV in ähnlicher Weise

benutzt wurde.

So konnte der Zug einen Systemwechsel ohne Halt befahren. Der

Lokführer drückte eine Taste, wartete und schaltete den Zug wieder ein.

Anschliessend konnte die Fahrt unter dem neuen System fortgesetzt werden.

Speziell war, dass der Lokführer nicht bemerkte, dass er nun eine andere

Steuerung für die

Zugkraft

bediente, denn diese war je nach System anders angesteuert, was dazu

führte, dass die Befehle des Lokführers indirekt übermittelt wurden.

Damit waren lediglich in drei Ländern

Zugsicherungen

vorhanden. Was mög-lich war, da andere Länder keine vergleichbaren

Zugsicherungssysteme

kann-ten. Dazu gehörte damals zum Beispiel auch Italien. In der Schweiz war die Zugsicherung nach Integra-Signum aktiv. Diese funktionierte nach dem üblichen Rahmen. Daher wurden auch hier die Meldungen «Warnung» und «Frei» übermittelt.

Die

Haltauswertung

war zu dieser Zeit in der Schweiz noch nicht eingeführt worden und betraf

auch erst einige wenige Signale, die zum Test ausgerüstet wurden. Daher

war eine standardmässige Ausrüstung für die Schweiz vorhan-den. Sowohl in Frankreich, als auch in Belgien, wurde jedoch mit der Zugsicherung dieser Länder gefahren. Dabei war in diesem Fall die Zugsicherung Integra-Signum nicht aktiv.

Damit diese

Zugsicherung

korrekt funktionierte, waren am

Triebzug Kontakt-bürsten vorhanden. Diese streiften bei

Befahren eines Signales über die in der Mitte des

Geleises

vorhandenen Kontaktbahnen. Damit wurden mit einem elek-trischen Signal die

Meldungen

ja und nein übermittelt.

Dazu übermittelte die

Zugsicherung

«Krokodil» bei befahren der Kontaktbahn die Stellung des Signales mit den

Meldungen

«offen» und «geschlossen». Dies erfolgte durch Übertragen positiver

Stromimpulse bei geschlossenem Signal und negativer Stromimpulse bei

offenem Signal. Damit entsprach diese Einrichtung mit anderen Signalen der

Lösung, wie sie in der Schweiz verwendet wurde. Damit waren auch die

gleichen Reaktionszeiten vorhanden.

Andere

Zugsicherungen

waren auf dem Zug, wie schon erwähnt, nicht vorhanden. Einige Länder sahen

grundsätzlich einen zweiten Lokführer vor, oder liessen das verkehren von

Zügen ohne Zugsicherung zu. Damals sah man das mit diesen Einrichtungen in

einigen Ländern nicht so genau. Damit es in diesen Ländern jedoch durch

die vorhandenen Zugsicherungen nicht zu Problemen kommen konnte, waren bei

Einrichtungen in diesem Fall deaktiviert worden.

Sie arbeitete, wie in der Schweiz üblich, wegabhängig. Da das

Fahrzeug jedoch bei 160 km/h kurze Abschnitte sehr schnell be-fuhr, konnte

nicht mit den üblichen Werten gearbeitet werden. Wurde der «Schnellgang» aktiviert, passierte auf den ersten 100 Metern nichts. Danach erfolgte eine Warnung und nach weiteren 100 Metern ohne Reaktion wurde eine Zwangsbremsung einge-leitet.

Jedoch wurde hier nicht der

Hauptschalter

ausgelöst, sondern die

Trennhüpfer

zu den

Fahrmotoren

geöffnet. Dadurch konnte gerade bei

Gleichstrom

verhindert werden, dass zu hohe

Ströme vom Schnellschalter geschaltet

werden mussten. Bei der Wachsamkeitskontrolle in Form des «Langsamganges» galten auch die doppelten Werte. Daher legte der Zug eine Strecke von über 3000 Meter zurück, bis die Einrichtung auch nur reagierte.

Jedoch waren die Handlungen durch das Personal so häufig, dass

diese Einrichtung selten ausgelöst wurde. Daher war auch hier die Reaktion

mit dem

Schnellgang

identisch. Sie sehen, mit Ausnahme der Distanzen die gleiche Lösung.

Eine

Vielfachsteuerung

erlaubte die

Fernsteuerung

eines

Triebzuges. Es konnten somit zwei Züge kombiniert werden.

Ein dritter Zug wäre technisch möglich gewesen, jedoch betrieblich nie

angewendet. Dabei wurden die Handlungen der Spitze auf den angehängten

Triebzug übermittelt. Das betraf alle Funktionen mit Ausnahme der

Zugsicherungen,

denn diese Einrichtungen durften nur auf dem Fahrzeug an der Spitze

eingeschaltet sein.

Die Einrichtung war sehr einfach. Dabei wurde ein

Triebzug aufgestellt und die Haube an der

Scharfenbergkupplung

entfernt. Anschliessend konnte ein zweiter Zug, der ebenfalls ohne Haube

sein musste, an den stillstehenden und abgerüsteten Zug anfahren. Sobald

die

automatischen Kupplungen

mechanisch verbunden waren, wurden die Kontakte geschlossen. Damit waren

die Triebzüge bereits miteinander verbunden. Auch der noch eingeschaltete

Zug wurde danach vom Personal ausgeschaltet.

Wurde der Zug nach Abschluss des Kuppelvorganges wieder

eingeschaltet, wurden die Handlungen des Lokführers auf dem zweiten

Triebzug ebenso ausgeführt. Dazu mussten bei diesem jedoch

die

Hauptluftbehälterhähne

geöffnet sein. War das nicht der Fall, wurde der zweite Zug von der

Vielfachsteuerung

nicht erkannt. So war es leicht möglich einen defekten Triebzug mit einem

anderen Exemplar der gleichen Baureihe abzuschleppen.

Um die

Vielfachsteuerung

wieder zu lösen, wurden nach dem Halt beide

Triebzüge ausgeschaltet. In der Folge konnte die

automatische Kupplung

manuell gelöst werden. Dazu musste bei der

Kupplung

einfach ein Hebel gezogen werden. Die Kupplung löste sich mechanisch und

die elektrischen

Verbindungen

wurden in der Folge gelöst. Abgeschlossen war der Vorgang, wenn die roten

Hauben wieder montiert waren. Jedoch mussten dazu die Züge getrennt

werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Eingebaut

wurden diese

Eingebaut

wurden diese

Eingebaut

wurden die schon bei den

Eingebaut

wurden die schon bei den

Dazu

gehört die Einstellung der Betriebsart. Diese musste so ausgelegt sein,

dass die notwendigen Schaltungen ab dem

Dazu

gehört die Einstellung der Betriebsart. Diese musste so ausgelegt sein,

dass die notwendigen Schaltungen ab dem

Ebenfalls

beim Systemwechsel umgeschaltet wurde die

Ebenfalls

beim Systemwechsel umgeschaltet wurde die

Der

Der