|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

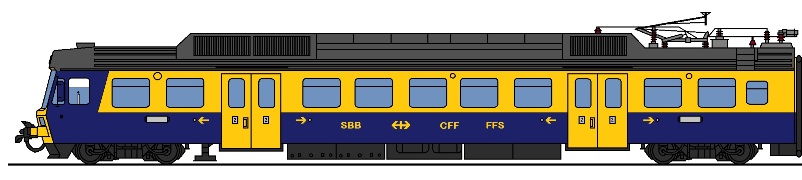

| Baujahr: | 1984 - 1996 | Leistung: | 1 650 kW / 2 250 PS | |

| Gewicht: | 70 t | V. max.: | 140 km/h | |

| Normallast: | 210 t | Länge: | 25 000 mm | |

|

Schon früh setzten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB im

Personennahverkehr

Triebwagen

ein. Begonnen hatte man dabei jedoch bei den kleinsten

Privatbahnen,

wo diese Lösung bereits mit Dampf betriebenen Fahrzeugen angewendet wurde.

Daher war es nur logisch, dass dieser mutige Schritt auch mit den

elektrischen Fahrzeugen umgesetzt werden sollte. So gesehen waren

Triebwagen seit 1900 bereits bekannt.

Die Technik war schlicht zu schwer. Jedoch blieb die Technik nicht

stehen und so wurden die

Triebwagen

immer verbessert und so optimal auf den Einsatz abgestimmt.

Letztlich kamen mit den roten

Pfeilen die sehr leichten

Triebwagen

der Superlative. Jedoch scheiterten diese speziellen Triebwagen vollends

am erreichten Erfolg. Weniger bekannt war bei dieser Beschaffung der

Triebzug

RABDe 8/12 mit der Nummer 1041, der mit 150 km/h sehr schnell war und von

der Grösse her eigentlich ideal zum

Regionalverkehr

gepasst hätte. Doch auch ihm war leider keine Zukunft beschieden.

Die sehr leichten

Triebwagen

und der

Triebzug

zeigten jedoch auch, dass man damit auf dem richtigen Weg war. Deren

Leistung

reichte nicht für schwerere Züge und bedingten gerade beim Triebzug viele

Fahrmotoren.

Das musste jedoch sein, wollte man auch stärker ausgelastete Abschnitte

mit Triebwagen befahren. In der Not kamen schliesslich wieder

Lokomotiven zum Einsatz. Wobei diese Modelle auch

älteren Datums waren.

Um letztlich die

Nebenlinien

mit

Fahrleitungen

versehen zu können, mussten dafür spezielle geeignete

Triebwagen

beschafft werden. Die Lösung waren Modelle die neben einem Abteil für

Reisende auch ein solches für Gepäck besassen. Diese als

CFe 4/4 ausgelieferten Triebwagen hatten sich auf den diversen

Nebenstrecken

bewährt und erlaubten es so auch schwach frequentierte Schrecken mit einer

Fahrleitung zu versehen.

Dabei waren in erster Linie der Komfort und nicht der tech-nische

Zustand ein Problem. Man konnte die Abteile einfach nicht mehr den

Reisenden zumuten.

Besonders wenn der

Triebwagen

mit den

Leichtstahlwagen

und den daraus abgeleiteten

Steuerwagen

eingesetzt wurde, war bereits ein Hauch von Nostalgie zu erkennen. Die

Heizung

war nicht auf dem modernsten Stand der Technik, die Sitze waren teilweise

noch aus Holz und der

Sitzteiler

liess keine grosse Freiheit bei den Beinen zu. Auf

Nebenlinien

ging es daher etwas kuschliger zu und her, als auf den

Hauptstrecken.

Die weitere Entwicklung waren die nur wenig später ausgelieferten

Triebwagen

der Baureihe

RBe

4/4. Diese mit einer hohen

Leistung

versehenen Fahrzeuge sollten auch beim

Fernverkehr

den Einsatz vom Triebwagen ermöglichen. Das klappte damals nur bedingt.

Daher wurden diese Fahrzeuge mittlerweile nahezu ausschliesslich im

Nahverkehr

mit längeren

Pendelzügen

eingesetzt. Doch auch hier war das Alter ein Problem.

Die mit den

Triebwagen

gelieferten Zwischenwagen der

Bauart

Einheitswagen

waren deutlich moderner als die

Leichtstahlwagen.

Geheizt wurde mit einer Lüftung, der

Sitzteiler

war etwas grösser und es entstanden grosse und helle Abteile. Die Wagen

hatten einen tiefen Boden und wurden daher von den Fahrgästen sehr gut

aufgenommen. Daher verwundert es nicht, dass diese auch nach 30 Jahren in

den

Schnellzügen

liefen.

Die Anzahl dieser

Triebzüge

stieg in einer ersten Serie auf 20 Exemplare an. Damit wären die

Fahr-zeuge beim Start bereit gewesen und die

S-Bahn

Zürich wäre schnell in Fahrt gekommen. Das Volk entschied letztlich gegen

die

Staatsbahn.

Dieser speziell für diesen Einsatz abgestimmte

Triebwagen

verfügte über eine hohe Beschleunigung und eine gute Verzögerung. Dank der

automatischen Kupplung

dieser Fahrzeuge konnten diese als RABDe 12/12 bezeichneten Einheiten zu

längeren Zügen kombiniert werden. Eine merkliche Einbusse bei der

Beschleunigung ergab sich damit jedoch nicht. Zudem konnten bis zu drei

Einheiten von einem Lokführer gesteuert werden.

Die

Triebzüge

hatten sogar eine auch für die meisten

Nebenlinien

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB geeignete Grösse von ca. 75 Meter

erhalten. Jedoch waren die zwölf

Triebachsen,

die für die

S-Bahn

als sinnvoll angesehen wurden, im normalen

Regionalverkehr

nicht wirtschaftlich einsetzbar. Jedoch wurde aus den Triebzügen durch die

Ablehnung eine exotische Serie, die man weiterhin im Raum Zürich

einsetzte.

Noch dachte niemand ernsthaft an eine

S-Bahn,

oder gar eine

Stadtbahn.

Nur bei solchen Systemen waren spurtstarke

Triebzüge

wichtig. Der

Regionalverkehr

war dabei etwas gemütlicher unterwegs. 20 Triebzüge im Raum Zürich zeugten

aber von den ersten Ideen, die kurz nach 1960 im Land umgesetzt werden

sollten. Die RABDe 12/12 waren schlicht zu stark motorisiert worden. Daher

lohnte sich ein Nachbau nicht mehr.

Mit einem Alter von rund 15 Jahren waren die RABDe 12/12

verhältnismässig neu. Die Technik war jedoch nicht mehr auf dem neusten

Stand, aber sonst waren die

Triebzüge

mit ihrem roten Anstrich durchaus zuverlässig. Jedoch rechnete man auch

mit den Kosten für den Unterhalt, da wirkten sich die zwölf

Fahrmotoren

negativ aus. Mit weniger Motoren sollten vergleichbare Werte erreicht

werden. Zudem gab es Strecken, wo ein etwas längerer Zug sinnvoll war.

Damit mit weniger

Fahrmotoren

die hohen Be-schleunigungswerte erreicht werden konnten, griff man zum

leichten Aluminium. Die Folgen waren klar, das Metall hatte keine

genügende Tragkraft, so dass sich die Fahrzeuge deutlich erkennbar

verzogen hatten.

Durch diese Probleme wurde der

Triebzug

schnell als «Chicita» bezeichnet. Neben dem zu schwachen Kasten hatten die

vier

Prototypen

sonst noch Probleme. An deren Lösung ging man nicht, da klar war, dass die

S-Bahn

in Zürich weiter auf sich warten liess. Daher gab es erneut Exoten im

Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Auch die Tatsache, dass eine

Serie deutliche Nachbesserungen ergeben hätte, zeigt, dass man davon nicht

überzeugt war.

Für

Nebenlinien,

wo die Erneuerung der Fahrzeuge dringend nötig war, waren diese modernen

Triebwagen

schlicht zu gross geraten. Zwar erlaubte deren Aufbau die Reduktion des

Triebzuges

auf drei Fahrzeuge. Eigentlich ideal, aber acht

Triebachsen

waren einfach immer noch zu viel. Eine weitere Reduktion war zwingend

nötig. Doch wie das umgesetzt wurde, war noch nicht klar. Mit den zu

schwachen Kasten war ein Nachbau unvorstellbar.

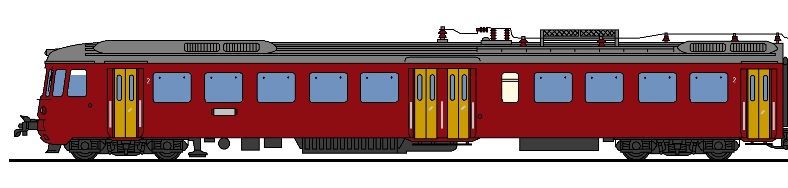

Neben dem Raum Zürich, wo sich modernere

Triebwagen

tummelten, sah der Bestand bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB sehr

bedenklich aus. Die vielen

Nebenlinien

waren die Heimat der als

BDe 4/4

bezeichneten Triebwagen. Diese konnten dort angepasste Züge bilden und

erlaubten so einen wirtschaftlichen Betrieb auf schwach ausgelasteten

Strecken. Jedoch waren die Züge schon bald 30 Jahre alt und nicht mehr

zeitgemäss.

Da neue

Lokomotiven die

Triebwagen

der Reihe

RBe 4/4

in den

Nah-verkehr

abgedrängt hatten, war ein kleine moderne Flotte vorhanden. Diese

Triebwagen waren für die meisten

Regionalzüge

zu stark. Jedoch verschwanden damit die letzten uralten Triebwagen der

ersten Stunde.

Während die

Triebwagen

RBe 4/4

mit neuwertigen Wagen der

Bauart

Einheitswagen

eingesetzt wurden, waren in den Zügen mit

BDe 4/4

und

Re 4/4 I immer noch die älteren

Leichtstahlwagen

eingereiht. Diese waren alles andere als zeitgemäss. Sie mussten schlicht

ersetzt werden. Damit stand aber das ganze System zur Erneuerung an. Neue

Triebwagen ergaben bekanntlich auch neue

Steuerwagen.

Mit neuen Zwischenwagen haben wir einen neuen

Triebzug.

Die vorhandenen

Pendelzüge

reichten nicht immer aus und so musste notgedrungen auf

Lokomotiven mit Wagen zurückgegriffen werden.

Diese

Kompositionen

hatten aber den Nachteil, dass in den

Endbahnhöfen

immer wieder die Lokomotive an das andere Ende des Zuges gestellt werden

mussten. Das war ein Einsatz, der nicht sinnvoll war und viel Zeit, sowie

zusätzliches Personal benötigte. Zeit war aber in vielen

Bahnhöfen das grössere Problem.

Als man in der Schweiz Mitte der 70er Jahre beschloss, den Versuch

im Raum Zürich auf die ganze Schweiz auszudehnen war klar, die vorhandenen

Fahrzeuge reichen im

Nahverkehr

nicht. Der neue

Taktfahrplan

brauchte mehr Fahrzeuge, denn die bisher optimal abgestimmten Wendezeiten

waren nicht mehr möglich und der Zug musste oft mit kurzen Wendezeiten

auskommen. Das Problem löste man zuerst einfach mit

Steuerwagen,

die mit

Re 4/4

II

Pendelzüge

bildeten.

So konnte man den

Taktfahrplan

bewältigen, musste aber immer noch auf die uralten Modelle zurückgreifen.

Nur langfristig war diese Lösung nicht sinnvoll. Auf die bevorstehende Umstellung der Schweizer Bahnen auf das Konzept Bahn+Bus 2000 musste von langer Hand ge-plant werden.

Stark betroffen davon waren die Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Die Beschaffung von Fahrzeugen war keine kurzfristige Angelegenheit.

Langfristige Planungen mit

Prototypen

ermöglichten bekanntlich erst die Serie. Das war nicht von heute auf

morgen zu schaffen und benötigte Zeit.

Ein Beispiel hierfür war die Baureihe

Re 6/6, die für einen allfälligen

Basistunnel

am Gotthard beschafft wurde. Die

Prototypen

waren in der Erprobung und die erste Serie bestellt, als die Pläne für den

Basistunnel erneut auf Eis gelegt wurden. Vielmehr sollte nun ein deutlich

kürzerer Strassentunnel mit samt der Autobahn durch den Gotthard gebaut

werden. Die

Lokomotive war da, nur der

Tunnel

dazu fehlte schlicht noch.

Trotzdem beschloss das Direktorium bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB eine Modernisierung des Betriebes. Diese Modernisierung

sollte auf allen Ebenen umgesetzt werden. Dazu gehörten neben neuen

Signalen und Funkanlagen, auch neue

Lokomotiven und Wagen. Selbst der

Regionalverkehr

sollte neu auf die Beine gestellt werden. Es entstand damit ein

umfassendes Programm, das viele neue Ideen brachte.

Nicht gelungen war die

Lokomotive der Reihe Re 4/4 IV. Diese war durch

die weitere Steigerung der

Höchstgeschwindigkeit

auf bis zu 200 km/h zu langsam konstruiert worden. Letztlich musste man

dort über die Bücher und es sollte die Baureihe

Re 460 entstehen.

Genauer ansehen wollen wir uns jedoch die Er-neuerung des

Regionalverkehrs.

Diese stand im Schatten der anderen Entwicklungen. Das wirkte sich

letztlich auf die Fahrzeuge aus. Die Explosion der Kosten beim

Signalsystem

Typ N und die Fehlentwicklung bei der

Lokomotive der Baureihe Re 4/4 IV führten dazu,

dass im Regionalverkehr kaum mehr genügend Mittel bereitgestellt werden

konnten. So stand hier Vieles auf der Kippe.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB benötigten jedoch dringend

ein neues Fahrzeug für den

Regionalverkehr.

Eine lange und teuere Entwicklung wollte man sich jedoch nicht aufbürden,

denn das ganze Konzept kostete sehr viel Geld. Wie so oft sparte man beim

Regionalverkehr. Damit wurden die komplett neuen

Triebzüge

gestrichen. So konnte man bei der

Staatsbahn

zumindest etwas von den hohen Kosten einsparen.

Beschafft werden sollten deshalb nur die

Triebwagen

und die dazu passenden

Steuerwagen.

Die Zwischenwagen wurden gestrichen und durch ältere Wagen der Baureihen

EW

I und

EW II

ersetzt. Diese wollte man modernisieren und so doch noch komplette Züge

ermöglichen. Jedoch erinnerte diese Beschaffung sehr an die Triebwagen der

Baureihe

BDe 4/4,

wo man ebenfalls die alten

Leichtstahlwagen

nutzte.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Diese

Diese

Die

mittlerweile als

Die

mittlerweile als  Im

Hinblick auf die

Im

Hinblick auf die

Zwar

befanden sich neue für den Raum Zürich be-stimmte

Zwar

befanden sich neue für den Raum Zürich be-stimmte

Auf

Auf

Nur

kurz erwähnt werden sollten hier die Signale vom Typ N und die Wagen der

Baureihe

Nur

kurz erwähnt werden sollten hier die Signale vom Typ N und die Wagen der

Baureihe