|

Entwicklung und Beschaffung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Die neuen

Pendelzüge

ersetzten nicht nur das ausgediente

Rollmaterial,

sondern bildeten eine wichtige Voraussetzung für das ins Leben gerufene

Betriebssystem

Bahn+Bus 2000.

Deshalb war man bemüht, schnell eine Lösung zu finden. Daher unterliessen

es die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sich um eine komplette

Neuentwicklung zu bemühen. So sollte es möglich sein, dass die komplette

Serie im Jahr 2000 bereitstehen würde.

Das sind Kosten, die man sich im Direktorium der Schweizerischen

Bundes-bahnen SBB ersparen woll-te. Seinerzeit war es bei den

Dampflokomotiven üblich, dass man ein Muster nahm und dieses einfach

angepasst wurde. Diese Idee war nicht so schlecht und erlaubte günstig

produzierte

Lokomotiven.

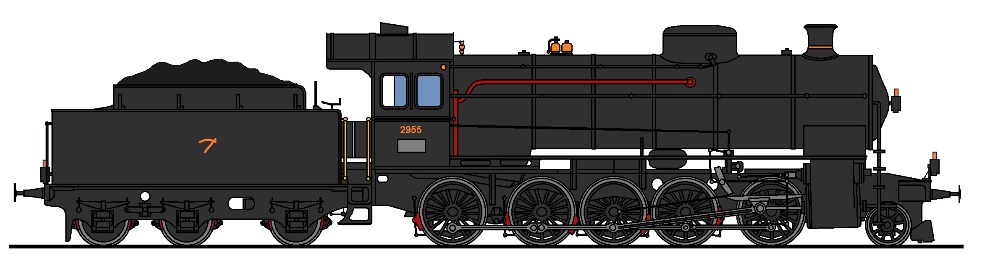

Als Beispiel dient hier die Baureihe

C 5/6. Diese wurde nicht komplett neu

entwickelt, sondern man nutzte die vorhandenen Maschinen der Baureihe

C 4/5. Diese wurde lediglich um eine

Achse

erweitert und so die

C 5/6 geschaffen. Angepasst

werden konnte so der

Kessel,

denn dank dem längeren Rahmen, war ein längerer Kessel möglich. Solche

Beispiele gäbe es in der Geschichte der Schweizer Bahnen sehr viele. Auch in der neueren Geschichte gab es ein solches Beispiel. So war die Ableitung der RBe 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB von den Ce 4/4 der BLS-Gruppe gut zu erkennen. Der Triebwagen für die Staatsbahn wurde einfach an die geänderten Bedürfnisse angepasst, dadurch kam es im Bereich der Fronten zu leichten optischen Veränderungen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass auch umgekehrt von der Staatsbahn abgekupfert wurde.

Für den neu zu entwickelnden

Triebwagen

rückte erneut die BLS-Gruppe

in den Vordergrund. Dort verkehrte, wie auf anderen

Privatbahnen

der Schweiz, ein moderner Triebwagen. Dieser als

RBDe 4/4 bezeichnete Triebwagen war vom Konzept her so

aufgebaut worden, wie man sich das bei den Schweizerischen Bundesbahnen

SBB vorgestellt hatte. Daher nahm man den Triebwagen mit samt dem

Steuerwagen.

Trotzdem wurde der

Triebwagen,

als auch der

Steuerwagen,

der BLS-Gruppe

den Bedürfnissen angepasst und so verändert. Das

Pflichtenheft

enthielt daher mehr oder weniger nur die Abweichungen vom Muster.

Obwohl die Fahrzeuge der

Privatbahnen

in vielen Punkten den Vorstellungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

entsprachen, gab es doch einige Punkte, die nicht akzeptiert werden

konnten. Diese «Mängel» sollten deshalb nicht unerwähnt bleiben. Denn

letztlich war nur diese «Mängelliste» für das leicht geänderte

Erscheinungsbild verantwortlich. Sehen wir uns daher einige Punkte der

Liste etwas genauer an.

Ein Mangel war die

Höchstgeschwindigkeit

von 125 km/h. Sie war für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB schlicht

unakzeptabel. Gerade hier überraschte diese Haltung, waren doch fast alle

Triebfahrzeuge

der

Staatsbahnen

für Geschwindigkeiten bis 125 km/h ausgelegt worden. Nur die Baureihe

Re

4/4 II war schneller unterwegs. Doch, um diesen Umstand zu

begreifen, muss man das Netz der SBB kennen.

Viele Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB liessen

Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h zu. Zumindest lagen damals viele

Abschnitte über 130 km/h. Ein

Regionalzug

mit 125 km/h hätte auf diesen zudem recht langen Abschnitten zu einer

Behinderung geführt. Die ideale Geschwindigkeit für den neuen Regionalzug

lag deshalb bei 140 km/h. So gab es gegenüber den vorhandenen Fahrzeugen

eine leichte Steigerung.

So entstand der optische Unter-schied zu den Fahrzeugen der

Privatbahnen.

Die weiteren Merkmale des Kastens wurden jedoch nur geringfügig verändert,

so dass eine nahe Verwandtschaft entstand.

Im technischen Bereich waren geänderte

Antriebe

nötig, da der

Fahrmotor

nicht schneller drehen durfte. Die damit verbundenen Anpassungen ergaben

eine leichte Reduktion bei der

Zugkraft.

Im Gegensatz zu den

Privatbahnen

waren die

Triebwagen

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB eher für flache Abschnitte ausgelegt

worden. In der Folge blieb die

Leistung

bei höherer Geschwindigkeit gleich. Eine etwas geringere

Normallast

wurde in Kauf genommen.

Beim elektrischen Bereich gab es ebenfalls eine Änderung. Die

Triebwagen

der

Privatbahnen

besassen

Widerstandsbremsen.

Die Erfahrungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten jedoch

gezeigt, dass

Nutzstrombremsen

auch auf

Nebenlinien

problemlos eingesetzt werden konnten. Zudem konnte so Energie eingespart

werden, was die Betriebskosten senkte. Daher musste der Triebwagen für die

Staatsbahn

eine

Rekuperationsbremse

erhalten.

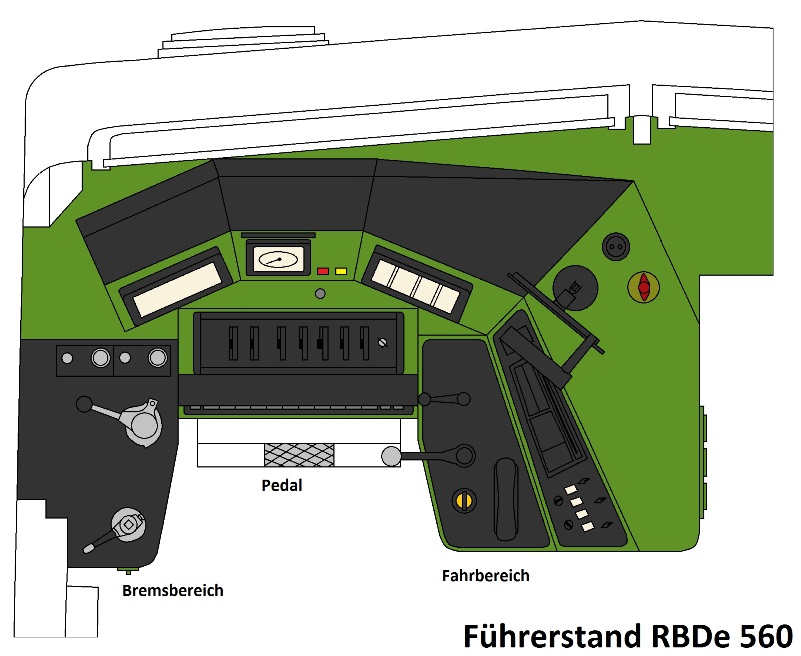

Die grössten Veränderungen gab es jedoch im Bereich der Steuerung.

So hatten die

Triebwagen

der

Privatbahnen

eine

Charakteristiksteuerung.

Diese war für die Verantwortlichen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu

ungenau und sie erachteten sie als zu kompliziert. Zudem sollte der

Einheitsführerstand

der Baureihen RBe 4/4,

RAe TEE II,

Re 4/4 II

und Re 6/6 verwendet werden. So

konnten Kosten für die Ausbildung eingespart werden.

Diese Variante bestand bereits bei den

Triebwagen

der Baureihe RABDe 12/12 und funktionierte dort überraschend gut. Deshalb

wollten die Verant-wortlichen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB eine

mit dem einheitlichen

Führerstand

bediente

Geschwindigkeitssteuerung. Diese musste jedoch nur bei Zugkraft funktio-nieren. Damit wurde eine Befürchtung der Industrie berücksichtigt denn bei der elektrischen Nutz-strombremse war es damals noch nicht möglich die Geschwindigkeitssteuerung sauber aufzubauen.

Das hätte zu Störungen führen können. Daher be-schloss man, dass

die

elektrische

Bremse im gewohnten Rahmen funktionierte. Probleme bei der

Bedienung sollten sich damit nicht ergeben. Übernommen wurde jedoch die Vielfachsteuerung. Bei den Triebwagen der Privatbahnen verwendete man das Kabel III der Staatsbahn. Die bisher immer wieder aufgeführte Forderung nach einer Kom-bination der unterschiedlichen Baureihen gab es beim Triebwagen nicht mehr zu beachten.

Jedoch sollte eine Möglichkeit bestehen, den neuen

Triebwagen

mit alten

Steuerwagen,

die für das System

Vst IIId

ausgelegt wurden, einzusetzen.

Da der

Steuerwagen

ebenfalls auf

IIId umgeschaltet und so für die

Fernsteuerung

der

Re 4/4 II

genutzt werden sollten, mussten Anpassungen an der

Vielfachsteuerung

vorgenommen werden. Eine Kombination mit dem Muster der

Privatbahnen

war daher nicht mehr möglich. Jedoch konnten deren Zwischenwagen bei der

Staatsbahn

eingereiht werden. Speziell dabei war nur, dass die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB auf neue Zwischenwagen verzichtete.

Das passende Fahrzeug für die

Staatsbahnen

sollte daher einen

Steuerwagen

Bt erhalten. Die Türen sollten ebenfalls anders aufgebaut und verschoben

werden.

Die Ideen wurden schliesslich der einschlägigen Industrie

überreicht. Deren Aufgaben waren sicherlich nicht so schwer, wie bei

anderen Baureihen, jedoch mussten wegen den Änderungen viele Berechnungen

neu gemacht werden. Trotzdem wurden unterschiedliche Lösungen angeboten.

Es lag schliesslich an den Schweizerischen Bundesbahnen SBB diese zu

prüfen und letztlich die für sie beste Lösung auszuwählen und die Aufträge

zu vergeben.

Die Züge sollten aus einem

Triebwagen

RBDe 4/4 sowie einem

Steuerwagen

Bt bestehen. Es sollte somit ein komplett neuer Zug entstehen, der als

neuer

Pendelzug

bezeichnet wurde. Abgekürzt ergab das dann NPZ. Eine Bezeichnung, die dem

Zug mit unterschiedlichsten Deutungen nachlaufen sollte. Jedoch vergaben

die Schweizerischen Bundesbahnen SBB erstmals einem neuen Fahrzeug eine

spezielle Abkürzung.

Im Herbst 1981 bestellten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

deshalb vorerst vier

Prototypen

bestehend aus Trieb- und

Steuerwagen.

Die aufgekommene Idee doch noch Zwischenwagen zu beschaffen, wurde jedoch

wieder verworfen, wer sparen muss, kümmert sich weniger um ein

Erscheinungsbild. Die für die

Pendelzüge

verwendete Abkürzung NPZ, sollte daher zu «Nichts passt zusammen»

abgeändert werden.

Jedoch muss auch gesagt werden, dass die FFA schon Er-fahrungen

bei den

Triebwagen

für die

Privatbahnen

sammeln konnte. Das Nachsehen hatten vorerst jedoch die bekannten

Wagenbauer der Schweiz.

Bei der elektrischen Ausrüstung hatte man keine Wahl. Die MFO und

die SAAS waren beim Bau von

Triebfahrzeugen

verschwunden und geblieben war nur noch die Brown Boveri und Co BBC in

Baden. Daher wurde dieser Hersteller berücksichtigt. Er sollte die gesamte

elektrische Ausrüstung liefern und bei den

Triebwagen

auch für die Endmontage verantwortlich sein. Ein Prinzip, das schon früher

angewendet wurde und daher nicht neu war.

Die Nummern der neuen

Triebwagen

waren auf 2100 bis 2103 festgelegt worden. Die grösste Überraschung war

dabei die Startnummer 00. Erstmals bestellten die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB Fahrzeuge und nummerierten sie beginnend bei null.

Verstanden hat das niemand so richtig, denn jeder normale Mensch beginnt

bei 1 zu zählen. Computer sind bekanntlich keine Menschen und daher begann

dort die Zählung oft bei null.

Anfangs des Jahres 1985 wurde eine erste Serie von vorerst 30

neuen Einheiten, bestehend aus je einem Trieb- und

Steuerwagen,

beschlossen. Sie unterschieden sich leicht von den vier

Prototypen.

Der mechanische Teil wurde nun von den Firmen Schindler Wagon Altenrhein

SWA und der Schweizerischen Industrie Gesellschaft SIG in Neuhausen

geliefert. Dabei war die SWA die Nachfolgerin der FFA, die bei den

Prototyen berücksichtigt wurden.

Beim elektrischen Teil blieb die BBC. Da diese jedoch im Lauf der

Ablieferung die Asea übernahm, gab es beim Hersteller der elektrischen

Ausrüstung während der Lieferung eine Änderung beim Namen. So wurden die

letzten Züge von der Asea Brown Boveri ABB ausgeliefert. Letztlich

lediglich einen geänderten Namen, wie das bei der FFA die von Schindler

übernommen wurde und daher nun als SWA geführt wurde, der Fall war.

Damit hatte man jedoch eine erste Serie, die jedoch nicht ältere

Fahrzeuge ersetzte, sondern einfach den zusätzlichen Bedarf befriedigte.

Eine Lösung für das Problem der Schweizerischen Bundesbahnen SBB war daher

noch nicht erreicht.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten weitaus mehr Züge

beschaffen, wollte sie den Verkehr modernisieren. Es überrascht daher

nicht, dass zwei Jahre später neue Exemplare bestellt wurden. So wurden in

zwei weiteren Serien zusätzlich 50 Einheiten beschafft. Die Nummern für

die 84

Triebwagen

waren mit 2100 bis 2183 belegt worden. Unterschiede bei diesen Serien gab

es jedoch nicht. Die Fahrzeuge hatten sich bewährt und ersetzten nun

langsam die ältesten Züge.

1989 schloss sich die

Bahngesellschaft

Le Pont – Le Brassus PBr mit zwei Fahrzeugen an die SBB-Bestellung an. Die

Fahrzeuge erhielten die Nummern 2184 und 2185 und entsprachen den

SBB-Fahrzeugen. Sie gehörten aber der

Privatbahn,

obwohl sie sogar das Farbschema der SBB erhielten. Sie erhielten, wie Sie

sicher bemerkt haben auch SBB Nummern. Lediglich die Bahnanschriften

wurden der Privatbahn angepasst, so dass sie leicht zu erkennen waren.

Das mittlerweile sehr erfolgreiche Konzept mit den NPZ stiess auch

im nahen Ausland auf grosses Interesse. So kam es, dass die Hersteller SIG

und ABB im Jahr 1991 einen

Pendelzug

nach dem Baumuster der Schweizerischen Bundesbahnen SBB an die

österreichische Montafonerbahn liefern konnten. Dieser Zug wurde

vollständig in der Schweiz gefertigt anschliessend nach Österreich

geliefert. Er erhielt bei der MBS die Bezeichnung ET 10.107.

1991 beschlossen die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die

Beschaffung von einer vierten und letzten Serie RBDe 4/4. Diese vierte

Serie bestand aus 42 Einheiten. Sie erhielten im Gegensatz zu den bisher

abgelieferten Fahrzeugen die neue Bezeichnung RBDe 560. Die Nummern wurden

neu angelegt, so dass diese Fahrzeuge mit 560 100 bis 560 141 bezeichnet

wurden. Geändert hatten sich auch die Lieferanten, denn diese gaben sich

laufend neue Namen.

Jedoch blieb es nicht bei diesen Fahrzeugen, denn die MThB

bestellte vier baugleiche Fahrzeuge für den Einsatz nach dem Deutschen

Engen. Abgeschlossen wurde dann der Bestelleingang für diese Fahrzeuge

1994 mit vier Zügen für die SOB. Somit wurden insgesamt 139 Fahrzeuge

dieser Baureihe abgeliefert. Sie gingen an insgesamt vier verschiedene

Schweizer

Bahngesellschaften

und eine weitere Gesellschaft im Ausland. |

|||||||||||

| Jahr |

Bahngesellschaft |

Bezeichnung |

Nummern |

||||||||

|

1981 |

SBB CFF FFS |

RBDe 4/4 |

2100 – 2103 |

||||||||

|

1985 |

SBB CFF FFS |

RBDe 4/4 |

2104 – 2133 |

||||||||

|

1987 |

SBB CFF FFS |

RBDe 4/4 |

2134 – 2183 |

||||||||

|

1989 |

PBr |

RBDe 4/4 |

2184 – 2185 |

||||||||

|

1991 |

MBS |

ET 10 |

107 |

||||||||

|

1991 |

SBB CFF FFS |

RBDe 560 |

560 100 – 560 141 |

||||||||

|

1991 |

MThB |

RBDe 4/4 |

171 - 174 |

||||||||

|

1994 |

SOB |

RBDe 4/4 |

77 - 88 |

||||||||

|

Mit der letzten Serie und damit der Steigerung auf 126 Einheiten

sollte die Auslieferung eingestellt werden. Damit war es nun auch möglich,

die alten

Triebwagen

BDe 4/4 und die

Lokomotive

Re 4/4 I

aus dem

Regionalverkehr

abzuziehen. Die Erneuerung des

Rollmaterials

für die

Regionalzüge

endete damit mit der bis anhin zweitgrössten Serie in der Schweiz.

Lediglich bei der Baureihe

Re 4/4 II

war die Anzahl viel grösser. Damit wird es langsam Zeit, dass wir uns diesen Triebwagen und den dazu passenden Steuerwagen zuwenden. Die zahlreichen an andere Bahnen gelieferten Triebwagen unterschieden sich nur gering von den Modellen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die grösste Abweichung wurde später sogar bei den Staatsbahnen durch Umbauten ebenfalls erreicht. Daher werden die Modelle der Privatbahnen in diesem Artikel nicht weiter erwähnt werden.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Viel

Geld und Zeit ver-schlingt immer die Ent-wicklung eines neuen Fahr-zeuges.

Ideen müssen über-prüft und letztlich muss sehr viel gerechnet wer-den.

Viel

Geld und Zeit ver-schlingt immer die Ent-wicklung eines neuen Fahr-zeuges.

Ideen müssen über-prüft und letztlich muss sehr viel gerechnet wer-den. Das

Merkmal dieser Züge, dass sie nur mit einem

Das

Merkmal dieser Züge, dass sie nur mit einem  Daraus

mussten am Modell der

Daraus

mussten am Modell der

Die

eigentliche

Die

eigentliche

Die

bei den

Die

bei den

Den

mechanischen Teil, sowie die

Den

mechanischen Teil, sowie die