|

Entwicklung |

||||

| Navigation durch das Thema | ||||

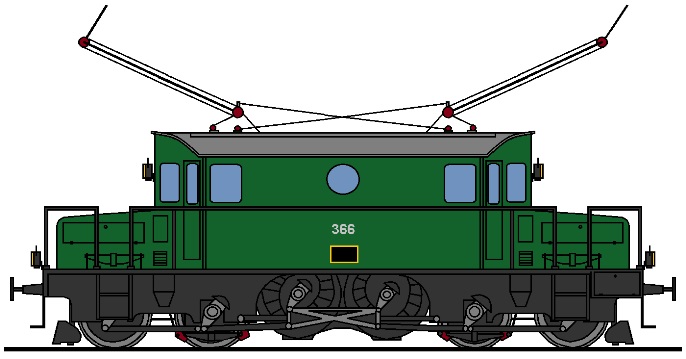

| Baujahr: | 1910 | Leistung: | 1 470 kW / 2 000 PS | |

| Gewicht: | 90 t | V. max.: | 70 km/h | |

| Normallast: | 300 t bei 40 km/h | Länge: | 15 020 mm | |

|

Neben den drei

Motorwagen

für den

Regionalverkehr

und der

Lokomotive

Fb 2x 2/3 für die

Schnellzüge

musste auch noch eine Maschine für den schweren

Güterverkehr

vorgesehen werden. Eigentlich eine logische Entscheidung, denn wer

Triebwagen

und eine

Schnellzugslokomotive

erprobt, hat schlicht noch nicht alle Züge einer Strecke abgedeckt. Es

ging daher nicht ohne die schwere

Güterzugslokomotive

auf der

Versuchsstrecke.

Daher musste auch so

eine Maschine erprobt werden. Doch stellt sich damit unweigerlich die

Frage, was denn diese für eine

Leistung

erbringen soll. Bisher lagen diese immer unter den Modellen für

Schnellzüge.

Dazu sahen die

Fachleute bei der BLS eine zugkräftige, dafür nicht ganz so schnelle

Lokomotive vor. Schliesslich waren bisher die mit

Dampfloko-motiven geführten

Güterzüge

auch langsamer unterwegs. Das war aber auch von den hier verwendeten

Bremsen

abhängig. Güterzüge wurden um 1910 noch sehr oft von Hand gebremst. Da so

die Bremswirkung von der Kraft der

Bremser

abhing, konnte nicht mehr so schnell gefahren werden.

Da mit den

Versuchslokomotiven

auch die regulären Züge geführt wurden, musste auf den erwarteten Verkehr

geachtet werden. Die Spiez – Frutigen Bahn SFB hatte bisher eher

landwirtschaftliche Produkte in kleinem Umfang zu befördern. Mit dem

Beginn der Arbeiten am neuen

Scheiteltunnel änderte sich dies jedoch. Die Züge verkehrten öfters

und waren zudem deutlich schwerer geworden. Das führte oft zu Problemen.

Um die schweren Züge

mit zwei Maschinen zu bespannen, waren schlicht zu wenig Exemplare

vorhanden. Daher kamen immer wieder die grossen

Dampfmaschinen

der Thunerseebahn zum Einsatz. Darunter auch die Reihe

Ec 4/6, die

über eine sehr hohe

Zugkraft

verfügte. Daher konnte die Maschine problemlos vor die schweren

Güterzüge

gespannt werden. Die neue elektrische

Lokomotive sollte zumindest mithalten können.

Mit anderen Worten,

auch nach den ersten Fahrten konnte das Modell von der

Bahngesellschaft

abge-lehnt und wieder dem Hersteller übergeben werden. Es war verständlich, die BLS wollte nach Abschluss der Versuche über eine Serie entscheiden. Da wirkten die Exoten aus dem Versuchsbetrieb eher störend. Ein Punkt, der von den Herstellern viel Mut verlangte.

Dabei war eigentlich

der Punkt hier spannend, denn der Hersteller ging klar davon aus, dass das

gebaute Modell nicht übernommen werden könnte. Doch noch müssen wir das

Pflichtenheft

etwas genauer ansehen. Die Vorgaben im Pflichtenheft waren nicht einfach in der Umsetzung. Es sollte für den Hersteller eine Herausforderung sein.

Besonders dann, wenn

man bedenkt, dass bisher schlicht noch keine solchen

Lokomotiven gebaut wurden. Bisher war ein bestimmtes

Traktionsprogramm nicht so wichtig. Viel eher mussten die Modelle

einwandfrei funktionieren. Das deckte sich nicht mit den Ideen der BLS,

die ein Traktionsmittel suchte.

Wir müssen bedenken,

dass damals in der Schweiz und auch in anderen Ländern kaum elektrische

Lokomotiven im Einsatz waren, die über eine hohe

Leistung

für schwere

Güterzüge

verfügten. Die drei Maschinen im Raum Zürich konnten kaum ein paar Wagen

schleppen. Sie wurden für die Erprobung des Systems gebaut. Nun sollte es

daran gehen, das Traktionsprogramm für diese Maschinen zu definieren und

da war die BLS unerbittlich.

Auf der sich im Bau

befindlichen Strecke über den Lötschberg sollte die Maschine jedoch einen

Güterzug

von 310 Tonnen Gewicht mit 40 km/h über die 27 ‰ steilen

Rampen

befördern können. Um diese Zahlen etwas besser zu verstehen, soll ein Vergleich mit der Gotthardbahn angestellt werden. Diese neue elektrische Lokomotive für den Güterverkehr sollte die gleichen Traktionsleistungen erbringen, wie zwei Maschinen der Reihe A 3/5.

Die Baureihe

C 4/5 kam mit 260 Tonnen

zwar nahe an die Ideen, jedoch schaffte sie damit lediglich eine

Geschwindigkeit von 28 km/h. Die von der BLS daher berechnete Leistung betrug rund 2 000 PS. Ein Wert den es so in Europa noch nicht gab. Der bisherige Rekordhalter mit 1 700 PS verkehrte unter einer Fahrleitung für Drehstrom in der Region Brig.

Daher war die

Steigerung zwar hoch, aber trotzdem war es für den Hersteller nicht

leicht, da die

Achslasten

eingehalten werden mussten. Ein Problem, das eigentlich beim Bau von neuen

Modellen immer vorhanden war.

Auf der neuen Strecke,

aber auch auf der für den elektrischen Betrieb umgebauten Linie zwischen

Spiez und Frutigen galt bei den

Triebachsen

eine maximale

Achslast

von 16 Tonnen. Bei allenfalls vorhandenen

Laufachsen

sollte ein Wert von 13 Tonnen nicht überschritten werden. Zudem galt noch

die

Meterlast,

die auch eingehalten werden musste. Eine geringe Toleranz nach oben wurde

jedoch im

Pflichtenheft

nicht erwähnt.

Das mag komisch

klingen, aber mit diesen Angaben wurde die

Kühlung

der Bauteile bestimmt. Kurzfristig durfte die

Leistung

der

Kühlanlagen

überschritten werden. Anschlies-send wurde ja wieder gekühlt. Auch sonst wurde die Lokomotive für den schweren Güterverkehr ausgelegt. Daher wurde die maximale Ge-schwindigkeit für die Maschine lediglich bei 60 bis 65 km/h festgelegt. Das lag rund zehn Kilometer unter der Schnellzugsloko-motive, jedoch bei den Werten, die im Berner Oberland von den Dampfmaschinen erreicht wurden.

Da sich später auch die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei der Reihe

C 5/6 für diese Werte beim

Güterver-kehr

entschied, sicherlich nicht falsch. Natürlich waren noch andere Angaben zur Spannung, zur Ausrüstung und in Bezug auf die Farben gemacht worden. Diese wollen wir uns in diesem Bereich nicht weiter ansehen.

Auch so war das

Pflichtenheft

nicht so umfangreich ausgefallen und selbst bei der

Achsfolge

ging die BLS davon aus, dass diese bei den noch nicht erfolgten

Verhandlungen mit dem Hersteller festlegen konnte. Es waren also mehrere

Entwürfe möglich.

Das

Pflichtenheft

wurde einem weiteren Erbauer übergeben. Jetzt sollte mit der

Maschinenfabrik Oerlikon MFO die Firma, die mit dem einphasigen

Wechselstrom

die grössten Erfahrungen hatte, beauftrag werden. Auch wenn die

Motorwagen

auch in Oerlikon montiert wurden, der Hersteller war dort die Firma SSW,

die auch gut aufgestellt war. Die MFO sollte die kräftige

Güterzugslokomotive

bauen und so eher das unscheinbare Arbeitstier.

Doch wenn es um die

Rekorde gehen sollte, fand der Kampf zwischen den beiden Systemen statt.

Dabei bestand das Monster im Bereich

Wechselstrom

schlicht noch nicht. Die MFO besass auch die Fahrleitung auf der Versuchsstrecke zwischen Seebach und Wettingen. Somit verfügte sie über eine eigene Strecke für die Probefahrten.

Auch wenn die Traktion

mit elektrischen

Lokomotiven und ein-phasigem

Wechselstrom

gerade einmal acht Jahre alt war, konnte man bei der Maschinenfabrik

Oerlikon getrost sagen, dass man hier einen erfahrenen Erbauer solcher

Lokomotiven hatte. Die grossen Erfolge konnten nun starten.

Da es sich bei der

Firma in Oerlikon um einen Elektriker handelte, wurde für den mechanischen

Teil ein klassischer Lokomotivbauer hinzugezogen. Die mechanischen

Arbeiten sollten daher von der Schweizerischen Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM in Winterthur erledigt werden. Diese SLM hatte bisher

an die Betriebsgruppe immer gute und kräftige Dampflokomotiven geliefert.

Sie war daher bei der BLS bestens bekannt.

Es war jedoch

mittlerweile auch klar, dass bei den elektrischen

Lokomotiven kein Anbieter für komplette Modelle

existieren sollte. Die elektrischen Firmen suchten daher immer einen

Lieferanten für die mechanischen Teile. Bei den

Motorwagen

war das so und auch die AEG, die die

Schnellzugslokomotive

baute, wurde ein Mechaniker hinzu gezogen. Die Endmontage fand

jedoch immer beim Lieferanten für die elektrischen Teile statt.

Anders kann aber gesagt

werden, dass sechs

Triebachsen

im

Güter-verkehr

sehr hoch war. Bei den Modellen mit Dampf kamen erste Gedanken für eine

Steigerung auf fünf angetriebene

Achsen

in den Köpfen vor.

Sie sollte im

Versuchsbetrieb

von den Dampflokomotiven die Beförderung der schwere

Güterzüge

übernehmen. Dabei wollte man mit der

Lokomotive viel eher eine Machbarkeitsstudie anstellen.

Selbst die MFO ging davon aus, dass die nun bestellte Lokomotive nicht in

Serie gehen würde. Jedoch wollte man ein gutes Muster für den

Güterverkehr

bereitstellen. Noch ging man davon aus, dass die BLS

Güterzugslokomotiven

benötigen würde.

Erst sie sollte aber

auch zeigen, was mit elektrischen

Lokomotiven zu erreichen war. Der Titel der stärksten

Lokomotive der Welt sollte wieder bei der MFO landen. Die damaligen

Dampfmaschinen

konnten hier nicht mehr mithalten, denn der Wettkampf war zwischen dem

Drehstrom

und dem einphasigen

Wechselstrom

entbrannt. Zumindest jetzt sollte mit der einfacheren

Fahrleitung

dieses Prädikat geschafft werden.

Wenn wir uns die auf dem

Reissbrett bestehende Maschine ansehen und sie mit dem

Pflichtenheft vergleichen, erkennen wir, dass die MFO in einigen Punkten die Ideen der

BLS übertraf. Das war zum Beispiel bei der

Höchstgeschwindigkeit der Fall,

denn diese sollte auf 70 km/h festgelegt werden. Ein Wert, der den

Motorwagen entsprach und der auch bei der

Schnellzugslokomotive angepeilt

worden war. Ob die MFO schon an universelle Einsätze dachte?

Mit der nun aber

vorhandenen

Höchstgeschwindigkeit hätte sie korrekt als Fb 2 x 3/3

bezeichnet werden müssen. Eine Korrektur erfolgte jedoch nicht, so dass

die ursprüngliche Bezeichnung blieb. Eher verwunderlich war das geplante Gewicht der Loko-motive. Dieses wurde mit 90 Tonnen berechnet, so dass die durchschnittliche Achslast sogar unter dem Wert des Pflichtenheftes lag.

Vergleichbare Dampflokomotiven in der Schweiz hatten

bei geringerer

Leistung rund 20 bis 30 Tonnen mehr. Mit anderen Worten,

das Monster der BLS sollte ein Leicht-gewicht werden. Ob da bereits an eine

Steigerung der Leistung gedacht wurde?

Ein erneuter Vergleich zum

Gotthard soll uns beim Verständnis helfen. Die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB setzten damals vor den

Güterzügen die Reihe

C 4/5 als

neuste

Lokomotiven ein. Diese Vorgängerin der legendären Baureihe

C 5/6

war damals die stärkste Dampflokomotive in der Schweiz. Das war schon ein

recht ansehnliches Zeugnis. Doch ihre

Leistung von rund 1 300 PS nimmt

sich gegenüber der Fc 2 x 3/3 eher bescheiden aus.

Der Abstand zu den

Dampflokomotiven war daher gigantisch und keine in der Schweiz sollte je

solche Werte erreichen. Mit der elektrischen

Lokomotive sollte es erstmals

gelingen, dass die Lokomotive für den schweren

Güterverkehr über mehr

Leistung verfügte, als die

Schnellzugslokomotive, die ja auch erprobt

werden sollte. Dabei sollte das Modell der MFO auch noch ein Leichtgewicht

sein und da hatte das Modell der AEG zu kämpfen.

Mit dem Wissen, dass die Fb 2 x

2/3 der AEG genau hier das Problem hatte, zeigt, wie leicht die Maschine

der MFO war. Dabei war aber klar, dass die geforderte

Leistung von 2 000

PS erbracht werden konnte. Das Modell wurde von der Fachwelt bereits

bewundert, obwohl es noch nicht gebaut worden war. Sollte es der MFO

gelingen war die Maschine mit der Betriebsnummer 121, den anderen Modellen

in vielen Punkten überlegen.

|

||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Diese

Züge sollten in Zukunft nicht mit den

Diese

Züge sollten in Zukunft nicht mit den

Wie

bei den anderen Fahrzeugen für den

Wie

bei den anderen Fahrzeugen für den

Auf

der geplanten

Auf

der geplanten  Nicht

erwähnt wurde, wo oft dabei der Zug beschleunigt werden musste. Das war

für die Hersteller eine wichtige Information, da so bestimmt werden kann,

wie lange die Maschine Zeit hat sich von der hohen

Nicht

erwähnt wurde, wo oft dabei der Zug beschleunigt werden musste. Das war

für die Hersteller eine wichtige Information, da so bestimmt werden kann,

wie lange die Maschine Zeit hat sich von der hohen

Es

muss erwähnt werden, dass die Firma Brown Boveri und Co BBC damals in

ihrem Werk in Münchenstein auch an den kräftigsten und leistungsfähigsten

Maschinen arbeitete. Diese waren jedoch für die Strecken mit

Es

muss erwähnt werden, dass die Firma Brown Boveri und Co BBC damals in

ihrem Werk in Münchenstein auch an den kräftigsten und leistungsfähigsten

Maschinen arbeitete. Diese waren jedoch für die Strecken mit

Aus

den eingereichten Vorschlägen entschied sich die BLS für eine

Aus

den eingereichten Vorschlägen entschied sich die BLS für eine

Das hatte jedoch auch

Auswirkungen auf die Bezeich-nung. Nach dem eiligst für die elektrischen

Maschinen geschaffenen System sollte die neue

Das hatte jedoch auch

Auswirkungen auf die Bezeich-nung. Nach dem eiligst für die elektrischen

Maschinen geschaffenen System sollte die neue