|

Entwicklung und Beschaffung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

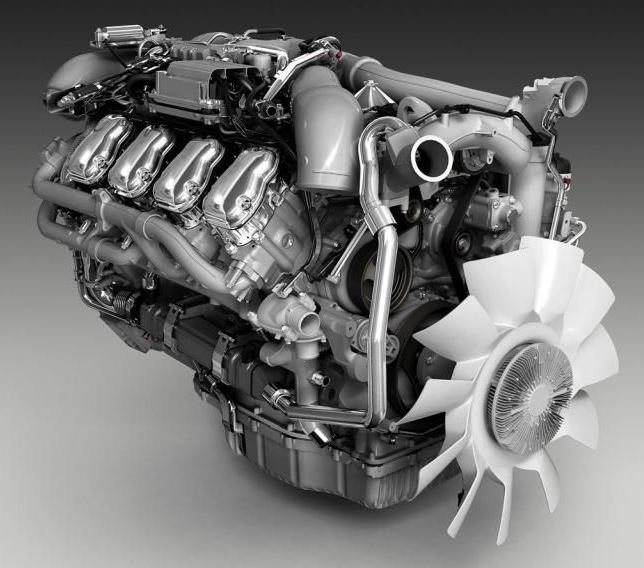

Das Hauptproblem war der neue

Rangierbahnhof

im Limmattal. An den anderen Orten hatte man schon

Lokomotiven

die man für die neuen Anlagen nutzen konnte. So gab es in Chiasso die

grösste Dichte an der

Baureihe

Bm 6/6, die für den schweren

Verschubdienst

gebaut wurde. Mit den beiden

Dieselmotoren

konnte ihre

Leistung

sehr gut an den Bedarf angepasst werden. Oft wurden beide Motoren nur bei

einem Rückzug benötigt.

Zwei Gleisgruppen, oberhalb vom Berg die Ein-fahrgruppe und auf der Talseite die neue Richt-ungsgruppe, die auch für die ausfahrenden Züge benötigt wurde.

Dabei konnten diese den

Ablaufberg

mit einer

Ausfahrt

unter diesem umfahren. Eine Schleife wie in Lausanne gab es nicht. Diese Ausfahrt konnte auch von den Rückzügen benutzt werden und daher war zu Beginn klar, dass elektrisch gearbeitet wurde. Nur die Ablaufzone hatte keine Fahrleitung erhalten. Das konnte man in Kauf nehmen, denn wenn ein Wagen stecken blieb, konnte auch eine kleine Diesellokomotive zur Hilfe eilen.

Schnell zeigte sich, dass diese Lösung nicht praktikabel ist, denn

die gegen den

Ablaufberg

ausfahrenden Züge behinderten den Ablaufbe-trieb.

Daher sollte der

Bahnhof

mit einer neuen

Ausfahrgruppe

auf dem Gelände der Gemeinde Dietikon ergänzt werden. In der mittigen

Richtungsgruppe

konnte so auf die durchgehende

Fahrleitung

verzichtet werden, denn die Wagen wurden mit

Förderanlagen

zu Zügen formiert. Nun war aber für den Rückzug über den Berg eine

kräftige

Diesellokomotive

erforderlich. Zumal die bereits vorhandenen Anlagen nicht umgebaut wurden.

An diese ersten Stunden im RBL erinnern auch heute noch die

wenigen

Geleise,

die mit einer durchgehenden

Fahrleitung

versehen wurden. Aus diesen kann auch die neue

Ausfahrgruppe

nicht erreicht werden. Es ist immer noch möglich diese Geleise mit Zügen

auf Seite des

Ablaufberges

zu befahren. Ein Umstand, der auch heute noch regelmässig angewendet wird,

denn es wird damit nicht der ganze Ablaufbetrieb behindert.

Ein Nachbau der bereits gut 20 Jahre alten Reihe war nicht ratsam,

denn so konnten die gemachten Erfahrungen nicht umgesetzt werden. Es

wurden also neue kräftige

Verschublokomotiven

mit sechs

Triebachsen

benötigt. Da eine neue Entwicklung mit hohen Kosten verbunden war, suchte man auch im Ausland nach geeigneten Mo-dellen. Dort waren jedoch keine passenden Maschinen zu finden, denn man arbeitete mit vierachsigen Serien.

Der in der Schweiz durchaus übliche Rückzug zur feinen Sortierung

der Wagen, wird im Ausland selten in dieser Form umgesetzt, denn die

Anlagen boten deutlich mehr Platz und so konnte der Berg umfahren werden. Bei der von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ver-langten Leistungsklasse waren zentrale Führerhäuser nicht üblich, denn diese waren für den Betrieb auf den nicht elektrifizierten Strecken ausgelegt worden.

Daher musste ein

Pflichtenheft

ausgearbeitet werden und dabei war auch klar, dass die Kosten gering

gehalten wer-den sollten. Für uns lohnt es sich, wenn wir einen kurzen

Blick in dieses erstellte Pflichtenheft werfen.

Verlangt wurde eine

Lokomotive

für den schwerer

Rangierdienst

an

Ablaufbergen

und für gelegentliche Hilfseinsätze bei Ausfall der

Fahrleitung.

Es waren also die gleichen Punkte aufgeführt worden, wie sie schon bei der

Baureihe

Bm 6/6 vorhanden waren, daher

konnte durchaus angenommen werden, dass die Maschinen für den Betrieb mit

Hilfswagen

vorgesehen wurden. Auch an der Anzahl der

Triebachsen

blieb man bei der alten Serie.

Für eine thermische

Lokomotive

war das ein extrem hoher Wert, denn damals konnte man noch nicht mit den

heute üblichen

Leistungen

rechnen und grosse

Dieselmotoren

benötigten noch einen entsprech-enden Platz auf dem Fahrzeug. Bei den sechs Triebachsen, die vorgesehen waren, sollte eine Achslast von 20 Tonnen nicht überschritten werden. Damit konnten die meisten Strecken befahren werden, jedoch nicht die einzige noch verbliebene ohne Fahrleitung.

Da thermische Modelle in der Regel mit halben Vorräten gewogen

wurden, kann angenommen werden, dass eine geringere

Achslast

er-wartet wurde. Wobei bei

Diesellokomotiven

das Gewicht kaum zum Problem wurde. Auf Grund dieser Angaben war eigentlich klar, dass in erster Linie eine schwere Maschine für den Verschubdienst gesucht wurde. Auch die guten Eigenschaften bei sehr langsamer Fahrt waren immer wieder aufgeführt worden. Die

höchsten

Zugkräfte

sollten auch nur in diesem Bereich erzeugt werden. Schwere ungebremste

Lasten waren im Ablaufbetrieb üblich und diese mussten von der

Lokomotive

sicher gehalten werden können.

Einige im

Pflichtenheft

aufgeführten Punkte waren aber auch allgemeiner Natur und umschrieben oft

auch die geografischen Begebenheiten. Gerade

Diesellokomotiven

arbeiteten mit zunehmender Höhe nicht mehr so gut. Bei den

Staatsbahnen

waren daher Werte vorgesehen, die bis auf 1100 Meter Höhe gelten sollten.

Erreicht wurden diese jedoch nur auf der Gotthardstrecke. Man kann hier

durchaus auch Fahrten zur Bergung annehmen.

Hier können durchaus auch die bei den starken Gefällen des Gotthards benötigten Bm 4/4 ersetzt werden.

Sie sehen, es war viel mit der neuen

Baureihe

vorge-sehen. Das es nicht so kam, war auch den Kosten geschuldet, denn

gerade in Erstfeld gab es keine Ar-beit. Speziell war, dass die Erfahrungen mit der Baureihe Be 4/4 einfliessen sollten. Diese aus einem Trieb-wagen De 4/4 entstandene Lokomotive war mit Um-richter versehen worden. Deren

Drehstrommotoren

waren gerade bei geringen Geschwindigkeiten ein grosser Vorteil. Daher war

auch klar, es sollte eine dieselelektrische Maschine geliefert werden. In

der Schweiz waren damals

Diesellokomotiven

eher elektrisch unterwegs.

Die sechsachsige

Lokomotive

sollte mit einer

Höchstgeschwindigkeit

von 80 km/h versehen werden, denn so konnte auch bei Hilfseinsätzen zügig

gefahren werden. Es war also keine reine

Rangierlokomotive

vorgesehen, auch wenn klar war, dass in erster Linie dort der Einsatz

stattfinden sollte. Auch jetzt stand die Reihe

Bm 6/6 als Muster da. Die

Typenbezeichnung wurde als Am 6/6 angenommen, und es sollten die

Betriebsnummern ab 18 521 verwendet werden.

Für den Einsatz am

Ablaufberg

im RBL sollte eine

Funkfernsteuerung

ab dem Rechner für den

Ablauf

möglich sein. Dieser konnte die Geschwindigkeit besser abstimmen, als das

mit einem Lokführer der Fall war. Man erhoffte sich damit, dass der Ablauf

schneller erledigt werden kann, denn dank optimalem Tempo musste nicht oft

angehalten werden und auch das Zurücksetzen war nicht mehr erforderlich,

weil zur rechten Zeit reagiert wurde.

Bei der neuen

Baureihe

sollte ein Wert von 85 dB (A) nicht überschritten werden. Das war gerade

bei einem zentralen

Führerhaus

nicht so leicht umsetzbar. Jedoch zeigte die Reihe

Bm 4/4, dass es möglich war.

Dieses ausgearbeitete

Pflichtenheft

wurde an die Industrie übergeben und von Beginn an war klar, dass keine

grosse Nachfrage bestand, denn die

Lokomotive

war so speziell, dass jeder Hersteller sehr viel in die Entwicklung

investieren musste. Da kaum eine grössere Serie zu erwarten war, scheuten

viele Firmen den Aufwand und reagierten gar nicht. Ein Problem, denn

eigentlich sollte ja in der Schweiz bestellt werden.

Von den eingegangenen Angeboten war auch eines von der Firma Brown

Boveri und Co BBC vorhanden. Dabei wurde jedoch nicht das Werk in Oerlikon

berücksichtigt, denn die Offerte stammte von der Niederlassung in Mannheim

und damit im nördlichen Nachbarland. Das war speziell, denn dadurch war

klar, dass auch der mechanische Teil nicht in der Schweiz erstellt werden

sollte. Die

Baureihe

war wirklich sehr speziell.

Der mechanische Teil stammte von Henschel und das war kein Zufall,

denn diese beiden Firmen hatten sich bereits vor wenigen Jahren damit

befasst, dass es mit den dieselelektrischen

Lokomotiven

auch im

Streckendienst

möglich sein sollte, gute Werte zu erreichen. Spannend dabei war, dass das

gerade in Deutschland erfolgte, wo seit Jahren als eines der wenigen

Länder mit

dieselhydraulischen Lösungen gearbeitet wurde.

Diese konnten für die neue

Rangierlokomotive

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB genommen werden und das führte dazu,

dass bei den Konstruktion weniger Arbeit und damit geringe Kosten möglich

wurden.

Da kaum andere Angebote passten, wurde diese für die neue schwere

Lokomotive

ausgewählt. Im Jahre 1973 bestellten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

vorerst sechs Maschinen der

Baureihe

Am 6/6. Diese waren für den neuen

Rangierbahnhof

im Limmattal vorgesehen. Gerade dieser war auch der Grund für die

Ausschreibung

der schweren

Verschublokomotive.

Jedoch war in der Bestellung ein Punkt sehr speziell formuliert worden.

Geführt wurden diese sechs

Lokomotiven

als Prototypserie und damit war klar, dass man sich weitere Modelle

vorstellen konnte. Dass es nicht dazu kam, ist auch damit zu begründen,

dass weitere geplante

Rangierbahnhöfe

wegen der damaligen Krise nicht umgesetzt werden konnten. Besonders der in

diese Zeit fallende Preisschock bei den

Mineralölen

waren ursächlich. Wenn nicht mehr mit den Auto gefahren werden darf, kauft

man auch keine

Diesellokomotiven.

Gerade diese Ölkrise war auch ein Punkt, warum sich bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB die weitere Beschaffung nicht aufdrängte.

Im Vordergrund stand nach den ersten sechs Modellen der

Baureihe

Am 6/6 der Ersatz von alten Modellen, die im

Verschub

arbeiteten. Das waren immer noch zahlreiche Maschinen der Baureihe

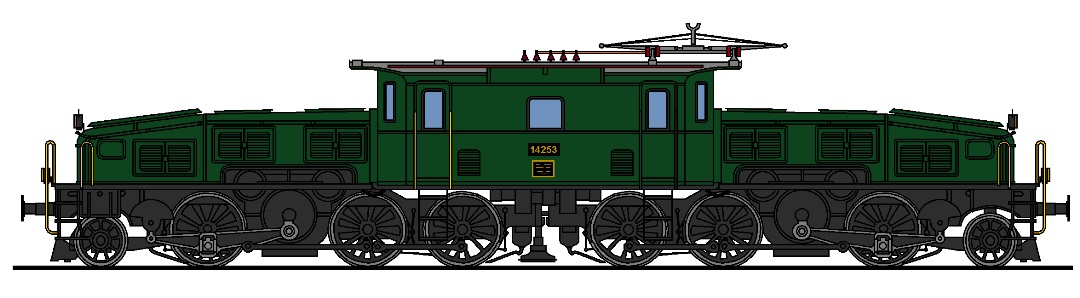

Ce 6/8 II und diese waren nun

wirklich mit einem recht hohen Alter im Betrieb behaftet.

Wir müssen bedenken, dass wir hier eine der ersten Serien haben,

die überhaupt gebaut wurden. Der schwere

Rangierdienst

setzte den alten Modellen schwer zu und daher mussten sie ersetzt werden.

Es war dringend, denn

Streckenlokomotiven

waren nun mal keine optimalen

Rangierlokomotiven

und die umgebauten Ce 6/8 II

kamen kaum mehr auf die Strecke, da sie zu langsam geworden waren. Mit 65

km/h konnte man wirklich kaum von schnell sprechen.

Da diese Krokodile

auf Anlagen eingesetzt wurden, wo es

Fahrleitungen

gab, stand es nicht an, eine

Diesellokomotive

zu nehmen. Daher sollte aus der Reihe Am 6/6 eine elektrische

Rangierlokomotive

abgeleitet werden und diese war nun wirklich nur für den

Verschub

vorgesehen. In der Folge war auch klar, dass eine geringere

Leistung

in Kauf genommen werden konnte. Mit der Ableitung konnten zudem die

Ersatzteile verringert werden.

Daher wurde die Industrie mit dem Bau von neuen

Lokomotiven

der

Baureihe

Ee 6/6 II beauftragt. Der Zusatz war nötig, weil die alten zwei

Prototypen

im Einsatz standen. Wenn auch nur wenige Jahre, sie waren etwas jünger als

die Krokodile und für den

schweren

Rangierdienst

gebaut worden. Aber bei einem Alter von bald 60 Jahren kann kein Nachbau

vorgenommen werden. Daher die Lösung mit dem Muster bei der Am 6/6 mit

Dieselmotor.

Wirklich neu sein sollte bei der elektrischen Lösung nur der Teil

mit der Ausrüstung zur

Fahrleitung.

Da diese nicht so viel Platz benötigte, wie der

Dieselmotor,

konnte der Aufbau verändert werden. Die

Lokomotive

sollte eleganter werden und dabei erst noch symmetrisch aufgebaut werden.

Das führte jedoch zu mehr optischen Unterschieden, als es wirklich gab. Es

war ein Nachbau der

Diesellokomotive

Am 6/6 und das war klar.

Zudem spielte es bei diesem Konzern keine so grosse Rolle in

welchem Werk gearbeitet wurde. Schon bei der

Diesellokomotive

war das klar zu erkennen und wenn es einen grossen Unterschied gab, dann

betraf das den mechanischen Teil.

Hier wurden die Arbeiten für den mechanischen Teil von der SLM

übernommen und nur die

Drehgestelle

stammten von Henschel. Es war klar, der Aufbau sollte verändert werden und

daher konnte dieser in der Schweiz erstellt werden, denn es gab keine

Probleme mit dem anderen Anbieter. Der wichtigste Teil war ja schon immer

von einer in der Schweiz ansässigen Firma geliefert worden und auch jetzt

erfolgte die Endmontage bei der BBC.

Vorerst wurden zehn

Lokomotiven

für die betriebliche Erprobung bestellt. Diese wurden als Reihe Ee 6/6 II

geführt und sie sollten die alten Modelle der

Baureihe

Ce 6/8 II ablösen.

Gleichzeitig sollte aber eine Maschine die

Diesellokomotiven

Am 6/6 im RBL unterstützen, denn nicht bei allen Aufgaben war ein

Dieselmotor

erforderlich, denn die bis zum Berg führende

Fahrleitung

konnte auch mit diesem Modell befahren werden.

Auch bei der Reihe Ee 6/6 II kam keine weitere Bestellung mehr zu

Stande. Die neuen

Rangierbahnhöfe

waren mit Maschinen besetzt worden. Ein Einsatz auf der Strecke war nun

aber für eine

Rangierlokomotive

noch seltener, als für ein Modell mit einem

Dieselmotor.

Wobei wir hier wirklich 16

Lokomotiven

haben, die sich kaum auf der Strecke zeigen sollten. Doch dazu später mehr

und wir sollten nun den Aufbau genauer ansehen.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Mit

der neuen Anlage benötigte man

Mit

der neuen Anlage benötigte man

Mit

der neuen

Mit

der neuen

Für

den geplanten Einsatz war eine hohe

Für

den geplanten Einsatz war eine hohe  Auch

die Ausrüstung mit einer kräftigen

Auch

die Ausrüstung mit einer kräftigen

Wirklich

ein Problem bei der Entwicklung sollten die Vorgaben zum Lärm sein. Die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB erwarteten eine ruhige

Wirklich

ein Problem bei der Entwicklung sollten die Vorgaben zum Lärm sein. Die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB erwarteten eine ruhige

Als

grosser Vorteil kann die vorhandene

Als

grosser Vorteil kann die vorhandene

Der

Auftrag für die neue elektrische

Der

Auftrag für die neue elektrische