|

Neben- und Hilfsbetriebe |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Wir kommen nun zu den Neben- und

Hilfsbetrieben. Wie bei den anderen

Baureihen beginne ich mit den

Nebenbetrieben. Diese waren hier schlicht

nicht vorhanden und das führt automatisch zu Fragen. So klar war diese

Lösung wegen der Baureihe Ee 6/6 II auch wieder nicht. Daher müssen wir

uns wirklich mit den nicht vorhandenen Nebenbetrieben befassen und diese

bestanden damals in der Schweiz ausschliesslich aus der

Zugsheizung.

Bei den verbliebenen Strecken war der

Personenverkehr eingestellt worden.

Daher mussten auch keine

Personenwagen mehr geheizt werden. Das betraf nun

wirklich alle Stecken und daher machte der Einbau bei der

Baureihe Am 6/6

schlicht keinen Sinn. Jedoch haben wir hier noch die

Rangierlokomotive Ee

6/6 II und da sah die Angelegenheit deutlich anders aus, denn bisher

hatten diese Modelle immer eine

Zugs-heizung bekommen.

Technisch wäre der Einbau kein Problem gewesen. Für die

Zugsheizung mit

1000

Volt wäre im

Transformator nur eine

Anzapfung in der

Primärwicklung

erforderlich gewesen. Auch der Platz für einen

Heizhüpfer wäre noch

vorhanden gewesen. Damit blieben lediglich die Leitungen zu den

Stoss-balken und die wären leicht zu ziehen gewesen. Sie sehen, der Einbau

benötigte kaum Platz und das Gewicht spielte nun wirklich keine Rolle

mehr.

Die

Baureihe Ee 6/6 II war als schwere

Verschublokomotive konzipiert

worden. Diese wurden an

Ablaufbergen eingesetzt und dort fanden sich keine

Reisezugwagen und schon gar nicht mussten sie geheizt werden. Für die

entsprechenden Aufgaben gab es in den

Bahnhöfen oft auch ein Modell der

Reihe Ee 3/3 und so konnte man diese nehmen. Selbst stationäre Anlagen

waren vorhanden. So war der Verzicht wirklich kein Problem.

Die Anzeige der

Spannung in der

Fahrleitung war nur bei der Reihe Ee 6/6 II vorhanden und

diese wurde hier nicht mehr über die

Hilfsbetriebe bereit gestellt. Wir

haben den

Spannungswandler dazu bereits beim

Primärstromkreis kennen

gelernt. Auch wenn durch den Aufbau bei beiden Baureihen die gleiche Lösung für die Versorgung der Hilfsbe-triebe möglich gewesen wäre, gab es Unterschiede und daher müssen wir uns mit diesem Teil etwas genauer befassen.

Als die

Baureihe Am 6/6 entwickelt wurde, war noch nicht klar, dass es auch eine

elektrische Version geben wird. Daher verbaute man hier eine von den

anderen

Diesellokomotiven her bekannte Lösung. Bereits bei der Kühlung und Schmierung des Dieselmotors haben wir erfahren, dass auf der Loko-motive Am 6/6 ein hydrostatisches System verbaut worden war.

Dieses wurde auch für die Versorgung der

Hilfsbetriebe

benutzt. Eine einfache Lösung, denn man konnte so eine bereits vorhandene

Lösung nutzen. Jedoch sollten einige Teile elektrisch betrieben werden und

das ist auch der Grund, warum wir diesen Bereich hier ansehen.

Mit der Strömung und der Kraft des hydrostatischen Systems wurde ein

Generator angetrieben. Dieser Hilfsbetriebegenerator war so ausgelegt

worden, dass die elektrische Energie in Form von

Drehstrom zur Verfügung

stand und so von den dafür geeigneten Motoren genutzt. Damit haben wir die

wichtigen

Hilfsbetriebe und deren Versorgung bei der

Baureihe Am 6/6

erhalten. Noch können wir aber das System nicht abschliessen.

Auch jetzt nutzte man einfach das, was man schon

kannte und nun wird es Zeit, wenn wir auch die Versorgung der

Hilfsbetriebe bei der

Baureihe Ee 6/6 II ansehen. Spannend wird dies, weil

dort das hydrostatische System schlicht fehlte und so andere Lösungen her

mussten. Für die Versorgung der Hilfsbetriebe müssen wir wieder zum Zwischenkreis gehen. Ab diesem konnte die Energie nicht nur für die Fahrmotoren entnommen werden. Ein weiterer Stromrichter wurde für die Hilfsbetriebe vorge-sehen.

Auch hier kamen die schon erwähnten

Thyristoren mit dem

Vierquadrantensteller zur Anwendung. Weil

Dreh-strom erzeugt werden sollte,

mussten auch jetzt wieder drei

Stromrichter verwendet werden. Daher sprach man hier auch von einem Hilfsbetriebe-stromrichter und an diesem waren, wie das bei den elektrischen Lokomotiven schon immer üblich war, die vielen Verbraucher angeschlossen worden.

Da wir bei der

Baureihe

Am 6/6 den

Kompressor und dessen

Antrieb schon kennen, sehen wir uns

diesen bei der

Rangierlokomotive Ee 6/6 II auch zuerst an, denn danach ist

der Aufbau bei beiden Modellen identisch ausgeführt worden.

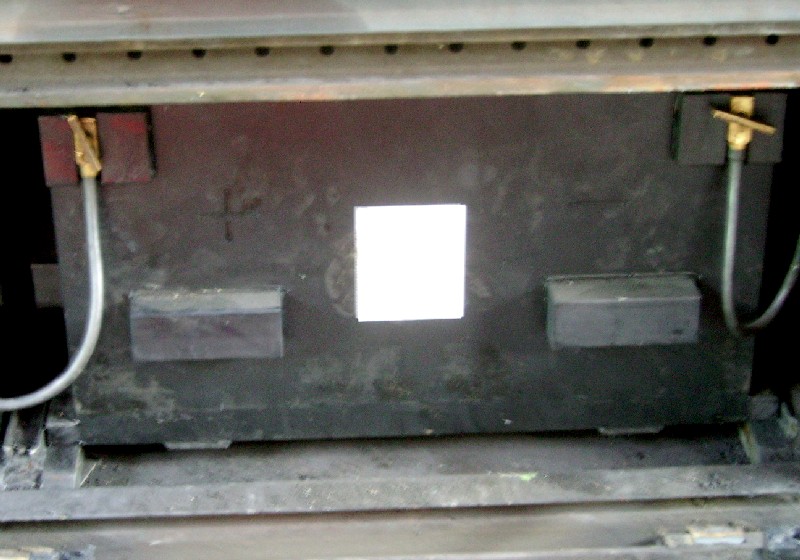

Bevor wir uns den

Kompressor genau ansehen können, müssen wir noch

ansehen, mit welcher

Spannung denn gearbeitet wurde. Für die elektrischen

Hilfsbetriebe wurde mit einem Wert von 380

Volt und mit einer

Frequenz von

50

Hertz gearbeitet. Diese Werte entsprachen dem damals vorhandenen

Ortsnetz für

Drehstrom und so konnten ab diesem auch die Hilfsbetriebe mit

einem Kabel und einer Steckdose versorgt werden.

Dank dem

Schütz konnte

die Schaltung auch erfolgen, wenn keine

Druckluft vorhanden war. Diese

wurde je-doch bei geschlossenem Schalter in dem Moment er-zeugt, wenn der

Zwischenkreis mit

Spannung versorgt wurde. Damit haben wir die Drucklufterzeugung auch bei der Baureihe Ee 6/6 II kennen gelernt und können uns nun den anderen Hilfsbetrieben zuwenden. Diese umfassten die Kühlung der elektrischen Bauteile und die Ladung der Batterien.

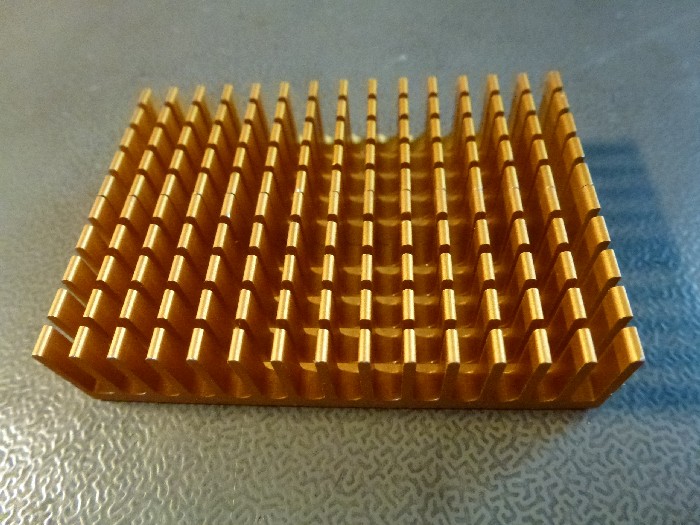

Beginnen wir mit den zu kühlenden Bauteilen. Das musste bei den

Stromrichtern, den

Fahrmotoren und bei der elektrischen

Rangierlokomotive

auch beim

Transformator vorgenommen werden.

Da der

Transformator auf die gleiche Weise gekühlt wurde, wie das auch bei

den

Stromrichtern der Fall war, können wir diesen ausblenden. Wichtig war

hier, dass die

Kühlung auch die

Isolation verbesserte und dazu war das

Transformatoröl ideal geeignet. Es war ein spezielles

Öl, das die

Isolation verbesserte und die Wärme gut aufnehmen konnte. Auch wenn der

Name etwas verwirrend erscheint, das Öl kam auch bei den Stromrichtern zur

Anwendung.

Eingebaut wurden die Bauteile in einem Gehäuse und dieses wurde mit dem

Öl

gefüllt. Wurden die Teile von

Strom durchflossen nahm das

Kühlöl die

entstehende Wärme auf und durch die veränderte Dichte, wurde es verdrängt

und kühlere Flüssigkeit floss nach. Dieser natürliche Effekt reichte

jedoch nicht aus um die

Kühlung sicher zu stellen, denn dank einer

optimierten Kühlung konnten die Teile auch verkleinert werden.

Das so erhitzte

Öl musste wiederum

gekühlt werden und so wur-de es durch einen

Ölkühler geleitet. Dieser

vermochte die Wärme im Stillstand abzuführen. Flossen jedoch höhere

Ströme

musste die

Kühlung des Öls verbessert werden. Daher wurde die Luft durch den Ölkühler mit einem Ventilator beschleunigt. Dessen Leistung konnte so reguliert werden, dass die Kühlung angepasst werden konnte.

Von den anderen

Baureihen her wissen wir, dass in solchen

Fällen viel Lärm entsteht und die Schaltung in Abhängigkeit der

Geschwindigkeit ging hier nicht, da die grösste Wärme entstand, wenn sehr

langsam gefahren wurde. Daher lief der

Ventilator nach Bedarf. Speziell war, dass die Stromrichter immer autonom gekühlt wur-den. Während sich das wegen der Verteilung auf zwei Vorbauten bei der Reihe Ee 6/6 II anbot, galt das bei der Reihe Am 6/6 auch für die beiden Traktionsstromrichter.

Doch das war nur der Fall, weil die Baugruppen

komplett mit der

Kühlung aufgebaut und dann in der Maschine eingesetzt

wurden. Der

Transformator wurde jedoch zusammen mit dem

Eingangsstromrichter gekühlt.

Damit wird es nun Zeit, dass wir auch die

Fahrmotoren kühlen. Diese waren

in den

Drehgestellen eingebaut worden und sie wurden mit Luft gekühlt.

Dabei wurde die vom

Ventilator im

Vorbau angezogene Luft durch Kanäle

gepresst, wo sie die Motoren durchströmen konnte. Dabei wurde die Wärme

aufgenommen und unter der

Lokomotive wieder ins Freie entlassen. Dadurch

wurden die Fahrmotoren mit der

Ventilation sauber gehalten.

Uns fehlt eigentlich nur

noch ein Bauteil und das gab es nur bei der

Diesellokomotive Am 6/6. Es

war der

Bremswiderstand, der ebenfalls gekühlt werden musste. Weil er am

Zwischenkreis hing, musste eine

Kühlung verbaut werden. Ein Ventilator kühlte die Bremswiderstände und dabei war spannend, dass dieser unabhängig von der Aktivierung der elektrischen Bremse lief. So konnten die Widerstände nach dem Einsatz gekühlt werden.

Sie standen dann

bei der nächsten

Bremsung wieder zur Verfügung. Man ging daher davon aus,

das sehr oft mit dieser

Bremse gearbeitet werden sollte. Dass das nicht

immer so war, werden wir später noch er-fahren.

Wie bei anderen

Baureihen waren auch hier kleinere Verbraucher vorhanden.

Dazu gehörte die

Heizung des

Führerstandes und das war bei beiden

Baureihen so. Auch die

Fensterheizung war nicht mehr über die

Batterie

versorgt worden und sie war als eine aufgedampfte Folie ausgeführt worden.

So konnten die Scheiben deutlich besser erwärmt werden. Sie sehen, dass

man hier sehr viele Punkte gegenüber den alten Baureihen veränderte.

Die grösste Veränderung betraf die überall auf den Fahrzeugen verbauten

Steckdosen für 220

Volt. Diese wurden für Lampen benötigt und hier konnten

auch andere Verbraucher angeschlossen werden. Der Grund dafür war, dass

hier mit 50

Hertz gearbeitet wurde. Bisher war dazu immer die tiefere

Frequenz der

Spannung in der

Fahrleitung benutzt worden. Eine

Verbesserung, die wegen der neuen Versorgung möglich war.

An den

Hilfsbetrieben wurde ein

Batterieladegerät angeschlossen, das die

Batterien mit 36

Volt laden

konnte. Gleichzeitig reichte die Leistung jedoch dazu aus, dass die

Steuerung darüber lief. So einfach konnte man sich die Sache bei der Baureihe Am 6/6 nicht machen. Wie wir schon er-fahren haben, wurden die verbauten Batterien be-nötigt um den Dieselmotor zu starten.

Das war ein Vorgang, der die

Bleibatterien

sehr stark belastete und daher mussten diese so schnell es ging wieder

geladen werden, denn bei einer Störung am Motor schaltete der aus und der

Start musste erneut ausgeführt werden.

Daher wurde bei der

Baureihe Am 6/6 eine andere Lösung für die

Batterieladung gewählt. Diese sollte sofort einsetzen, wenn der

Dieselmotor lief. Wegen dem Aufbau war das mit den

Stromrichtern nicht

gesichert. Daher musste eine andere Lösung her und die arbeitete sogar auf

mechanische Weise und müsste daher an anderen Stelle eingebaut werden.

Damit alles an der gleichen Stelle zu finden ist, habe ich diesen Weg

gewählt.

Direkt ab dem

Dieselmotor über einen von der

Kurbelwelle abgenommenen

Antrieb wurde ein

Generator benutzt. Dieser erzeugte die für die

Batterien

erforderliche

Spannung von 120

Volt. Dabei war gesichert, dass die Ladung

einsetzte, wenn sich die Kurbelwelle zu drehen begann. Eine bei

Diesellokomotiven durchaus übliche Lösung, denn der Start des

Dieselmotors

war wirklich für die Batterien nicht leicht zu verkraften.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Beginnen wir mit der etwas älteren

Beginnen wir mit der etwas älteren

Damit können wir bereits zu den

Damit können wir bereits zu den

So wurde auch der

So wurde auch der

Es wurde ein normaler

Es wurde ein normaler

Das

Das

Auch hier erfolgte die

Auch hier erfolgte die

Was uns noch fehlt ist die Ladung der

Was uns noch fehlt ist die Ladung der