|

Beleuchtung und Steuerung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Wie bei jedem

Triebfahrzeug

gab es hier ein

Steuerstromnetz. Genannt wurde es als

Bordnetz

niederer

Spannung.

Dieses Netz wurde für alle Funktionen benutzt, die auch zur Verfügung

stehen mussten, wenn die Versorgung ausgefallen war. Dazu gehörten die

Lichter, denn mit einer

Beleuchtung

kann besser gearbeitet werden. Aber auch die Steuerung war ein wichtiger

Teil, denn ohne diese konnte keine

Lokomotive

in Betrieb genommen werden.

Deren Vorteil war, dass sie leicht geladen werden konnten und sie

in der Lage waren auch hohe

Ströme

abzugeben. Das passte Perfekt, jedoch gab es auch Nachteile, die nicht

ver-nachlässigt werden durften, denn es konnte gefährlich werden. Bleibatterien benötigen Wartung, daher müssen sie zugänglich sein. Das ist auch wichtig, weil sie nach einigen Jahren ersetzt werden müssen. Das grösste Problem war jedoch, dass bei der Ladung Wasserstoff abgesondert wurde.

Das

Gas

war hoch explosiv und musste daher abgeführt werden. Aus diesem Grund

wurden diese Bauteile aussen an den Fahrzeugen in belüfteten Behältern

eingebaut. So konnten sie ohne Gefahr betrieben werden. In einer Zelle, die aus Bleiplatten und einer verdünnten Säure bestand, konnte eine Spannung von zwei Volt abgerufen werden. Das war möglich, weil die Platten aus Blei und Bleioxyd nicht die gleiche Eigenspannung haben.

Die Zellen luden sich in dem Moment, wo eine

Spannung

an den Klemmen vorhanden war, die über jener der

Batterie

lag. Das war wichtig, aber mit einer Zelle konnte nicht gear-beitet

werden, denn die Spannung war zu gering.

Aus diesem Grund wurden

Bleibatterien

von den entsprechenden Firmen in Behältern geliefert. In diesen waren

mehrere Zellen vorhanden und über die Grösse der Platten wurde die

Kapazität

bestimmt. Bei den Bahnen in Europa waren Behälter mit neun Zellen und

einer

Spannung

von 18

Volt

üblich. Zwei davon ergaben das übliche

Bordnetz

von 36 Volt. Bei der

Baureihe

Ee 6/6 II wurden diese so geschaltet auch verwendet.

Das war nicht neu, denn schon bei den

Baureihen

Em 3/3,

Bm 4/4 und

Bm 6/6 musste man mit anderen

Werten bei der Steuerung arbeiten. Hier war das jedoch gar nicht so

einfach zu verstehen.

Die bei der Reihe Am 6/6 verwendeten Behälter hatten drei Zellen

und waren daher für sechs

Volt

ausgelegt worden. Diese wurden ebenfalls in Reihe geschaltet und dabei gab

es zwei

Gruppen.

In einer davon waren sechs solcher Behälter vorhanden in der anderen Zone

waren es dann 14 Stück. Die

Spannungen

der beiden Gruppen lagen bei 36 und 120

Volt

und das wirft nun Fragen auf, denn zwei Spannungen waren sehr selten.

Die

Batterie,

die über eine

Kapazität

von 240 Ah verfügte, bot eine

Spannung

von 120

Volt

für die Anlasser und die

Beleuchtung

an. Mit der geringen Spannung von nur 36 Volt wurde die Steuerung

betrieben. Damit haben wir hier eigentlich zwei

Kreise

bekommen, die gerade im Bereich der Beleuchtung viele Fragen aufwerfen,

denn bei einer

Baureihe

arbeitete man mit 120 Volt und bei der andern mit lediglich 36 Volt. Dies

obwohl die Spannung überall vorhanden war.

Wenn wir den Grund für diese Differenz suchen, dann sind das die

älteren

Baureihen.

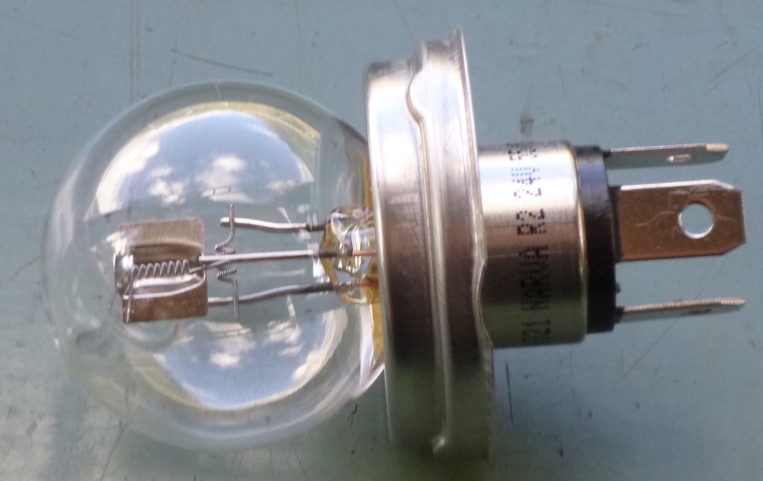

Für diese waren auch Lampen für 120

Volt

vorhanden. Mit der neuen Maschine sollten diese beibehalten werden. Mit

anderen Worten, bei sämtlichen

Diesellokomotiven

wurden die gleichen

Glühbirnen

verwendet und das war in den

Depots

und für das Personal sehr praktisch. Wirklich neu war daher der Abgriff

für die Steuerung, denn den gab es noch nie.

Zwei davon wurden am unteren Rand über den

Puffern

montiert. Die dritte Lampe dann noch mittig am oberen Rand des Bleches. Es

entstand so ein dreieckiges Bild, bei dem jede Lampe einzeln geschaltet

wurde. In der Schweiz gab es für Rangierlokomotiven spezielle Signalbilder. Gerade diese Ausstattung zeigte, dass es kaum auf der Strecke verkehrende Maschinen waren. Trotzdem konnten die Bilder der Strecke gezeigt werden.

Dabei wurde für das Signal des Zugsschlusses einfach eine rote

Farbscheibe in die Führungen vor der Lampe gesteckt. So entstand das rote

Licht. Für das Warnsignal

musste bei allen Lampen so verfahren werden.

Spannend waren nun die Bilder des

Rangierdienstes.

In dem Fall wurden die beiden unteren Lampen beleuchtet und mit einem

milchigen Glas abgedeckt. So sollte der Blendeffekt vermindert werden. Das

bisher vorhandene blaue Licht konnte zwar erstellt werden, es musste

jedoch bereits nicht mehr auf allen Anlagen gezeigt werden. Da die Seite

des Lokführer klar war, denn diese wurde mit der Ausrichtung bestimmt.

Jede

Rangierlokomotive

der Schweiz signalisiert die Ausrichtung. Dazu wird auf der vorderen Seite

in der oberen Lampe ein weisses V auf schwarzem Grund gezeigt. Dieses

zeigte an, dass es sich da um die vordere Seite handelte und diese war

meistens mit der Ausrichtung der

Lokomotive

identisch. Das V musste aber bei Streckenfahrten entfernt werden. Weitere

Lampen aussen gab es nicht und wir können uns den inneren Werten zuwenden.

Die

Anzeigen und

Instrumente

mussten vom Personal während der Nacht erkannt werden. Hier wurden sie

zusammen mit den Lampen aussen eingeschaltet, denn am Tag sollten die

Lampen bekanntlich dunkel sein. Wobei das die Instrumente oft

verhinderten. Mit dem Licht können wir uns auch der Steuerung zuwenden. Bei beiden Baureihen wurde diese mit einer Spannung von 36 Volt Gleichstrom betrieben. Zu sehr in die Details der Steuerung können wir nicht gehen, denn diese arbeitete nach einem neuen Prinzip. Daher

sehen wir uns die Angelegenheit genauer an. Gesteuert wurden die

Stromrichter

und bei der Am 6/6 der

Dieselmotor.

Dabei waren diese in abhängig von ein-ander.

Für den

Dieselmotor

wurden

Relais

als Schaltelemente verbaut. Diese übernahmen die Aufgaben. Wurde vom

Lokomotivpersonal

der Start des Motors verlangt, reagierte die Steuerung. Dabei wurde zuerst

die Vorschmierung aktiviert. Mit dieser Vorrichtung sollten die Bauteile

vor dem Start ausreichend geschmiert werden. Wie lange diese Vorschmierung

aktiv war, hing von der Steuerung ab, denn wenn diese abgeschlossen war,

startete der Motor.

Die korrekten Drehzahlen in Abhängigkeit des Bedarfs an

Leistung,

wurden mit Hilfe des

Woodwardreglers

eingestellt. Nach dem Start verbrachte dieser den Motor in den

Leerlauf

und wegen der geringen Drehzahl wurde vom

Generator

noch keine

Spannung

abgegeben. Wurde vom Personal ein Fahrauftrag erteilt, erhöhte der

Woodwardregler die Drehzahl entsprechend und der Generator gab Energie in

Form eines

Drehstromes

ab.

Eine Regelung gab es schlicht nicht und die

Zugkraft

wurde bei beiden

Baureihen

mit dem

Traktionsstrom-richter

eingestellt. So lange keine Zugkraft verlangt wurde, sperrten die

Thyristoren

und es gelangte keine

Spannung

zu den Motoren.

Auch bei entsprechend geschultem Personal, war es diesem nicht

möglich die in einem

Stromrichter

erforderlichen Schaltungen vorzunehmen. Es waren zu viele, die zudem in

schneller Folge anfielen. Daher forderte das

Lokomotivpersonal

bei der Steuerung nur noch eine bestimmte

Zugkraft

an. Die dazu erforderlichen Schaltungen wurden von der Steuerung des

Stromrichters vorgenommen und so die entsprechende Zugkraft eingestellt.

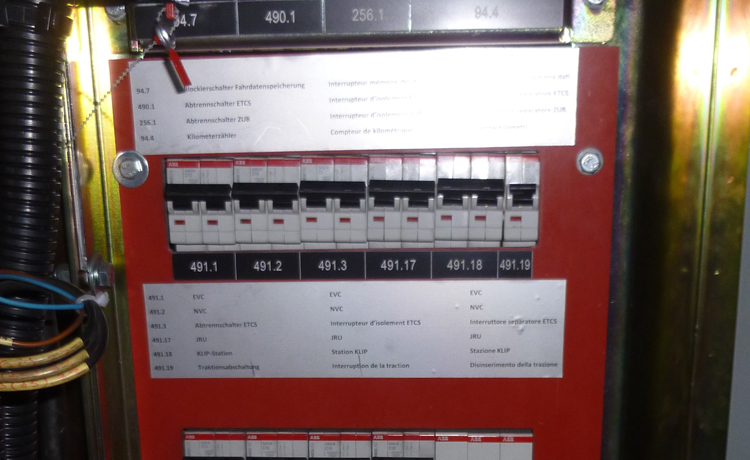

Gesteuert wurden die

Stromrichter

über CMOS-Prozessoren. Es handelte sich dabei um eine

speicherprogrammierbare Steuerung. Die für die Stromrichter wichtigen

Schaltungen waren in diesen programmiert worden. In diese Steuerungen

hinein zu sehen ist nicht nötig. Es reicht, wenn wir wissen, dass hier

geregelt wurde, welcher

Thyristor

zu welcher Zeit und wie lange eingestellt werden muss. Dabei konnten sich

diese Werte laufend ändern.

Mit den CMOS-Prozessoren konnten die Schritte eingehalten werden.

Sie bildeten zudem eine Vorstufe zu den Lösungen mit Rechnern. Einfach

gesagt, im Rechner selber arbeiten solche Prozessoren und das Ergebnis

wird der Steuerung vermittelt. Der grosse Vorteil dabei ist, dass einem

Rechner die geänderten Protokolle leichter vermittelt werden konnten. Hier

musste wirklich jeder Prozessor einzeln neu bespielt werden, was Zeit

brauchte.

Mit diesen konnte das Personal dann die Störung ein-grenzen. Die

Möglichkeit eine umfassende Reparatur auf dem Fahrzeug vorzunehmen waren

nicht mehr gegeben, den je nach Problem waren auch neue Programmierungen

erforderlich. Eine wirklich neue Aufgabe war für die Steuerung, dass sie die Anforderungen vom Lokomotivpersonal auch aus-führen konnte, wenn diese über ein Funksignal von aussen übermittelt wurden.

Diese Übermittlung nennt sich

Funk und

wir haben nun auch eine

Fernsteuerung

bekommen. Damit waren die

Lo-komotiven

der beiden

Baureihen

mit der

Funkfernsteuer-ung

ausgerüstet worden. Da die Maschinen das Signal nicht senden konnten, gab

es keine

Vielfachsteuerung.

Auch wenn wir eine

Funkfernsteuerung

haben, diese konnte nicht alle Bereiche ansteuern. Die Signale kamen in

dieser speziellen Betriebsform vom Rechner für den

Ablaufberg.

Damit konnte von diesem die

Lokomotive

so genau geregelt werden, dass sie während dem

Verschub

kaum angehalten werden musste. Aktiv war das System mit dem automatischen

Ablaufbetrieb nur im

Rangierbahnhof

Limmattal. Ausser im erwähnten

Bahnhof

war die Anlage inaktiv.

Im Betrieb mit der

Funkfernsteuerung

konnte die Geschwindigkeit der

Lokomotive

nur im Wert von null bis 6.35 km/h eingestellt werden. Dazu konnte die

Zugkraft

aufgebaut werden und die Lokomotive wurde bei Bedarf mit der

direkten Bremse

verzögert. Der dabei sich auf der Lokomotive befindliche Lokführer wird

somit nur noch zum Fahrgast. Da man auf ihn jedoch weiterhin nicht

verzichten konnte, wurde das Prinzip nicht weiter verfolgt.

Es konnten so auch wieder die normalen Werte bei der

Geschwindigkeit erreicht werden. Wie die Maschine gesteuert wurde, hing

von der eingestellten Betriebsart ab. Damit musste der Lokführer die

Funkfernsteuerung

aktivieren und er konnte sie auch jederzeit ausschalten. Da die Maschinen auch vom Ablaufberg geregelt werden konnten, mussten sie mit einem Schutz versehen werden. Die Fernsteuerung erkannte nicht, wenn Lokomotive ins rutschen geraten war. Es

war auch nicht möglich, die

Sander

zu aktivieren. Da-her war hier ein Schleuder- und

Gleitschutz

verbaut wor-den. Aktiv war dieser Schutz immer und daher auch, wenn der

Lokführer mit der Bedienung der

Lokomotive

betraut wurde. Gerade beim Gleitschutz gab es Unterschiede. So arbei-tete die Baureihe Ee 6/6 II und auch einige Am 6/6 mit Messwerten, die von Achsgebern übermittelt wurden.

Diese waren auch bei anderen

Baureihen

im Einsatz und dort gab es immer wieder Probleme mit diesen Gebern. Daher

wurde bei einigen Modellen der Baureihe Am 6/6 mit Detektoren gearbeitet.

Wie gut diese waren, zeigte gerade die Baureihe Ee 6/6 II mit den Gebern.

Da die

Lokomotiven

auch auf die Strecke übergehen sollten, musste auch das darauf eingesetzte

Personal überwacht werden. Dazu war eine

Sicherheitssteuerung

der

Bauart

ASEGA eingebaut worden. Diese war hingegen auf den Rangierbetrieb

ausgelegt worden, denn während diesem Einsatz musste das Personal auf den

Fahrzeug beweglich sein. Da wäre ein

Pedal

am Boden eher hinderlich gewesen und so kam es zur Änderung.

Um diesen zu aktivieren, musste ein Knopf gedrückt werden und das

er-folgte nur bei der Prüfung. In der Regel war der

Langsamgang

aktiv und daher mussten die Distanzen geändert werden. Nach einer Distanz

von 720 Metern wurde der Langsamgang aktiviert und musste bestätigt

werden. Diese Bestätigung erfolgte in der Regel mit dem Fahrschalter, es konnte aber auch die automatische Bremse genutzt werden. Wenn die Distanz ohne eine definierte Handlung verstrichen war, wurde der Schnellgang aktiviert.

Nach weiteren 80 Metern kam es zur

Zwangsbremsung.

Der

Dieselmotor

wechselte in den

Leerlauf

und bei der Ee 6/6 II wurde der

Hauptschalter

geöffnet. Somit wurde die Zufuhr der Energie unterbrochen. Während dem Rangierdienst wurde die Einrichtung nicht bemerkt. Sie wurde auch nur auf der Strecke benötigt. Jedoch ergab sich ein Problem mit der schon erwähnten Funkfernsteuerung. In

dem Fall war ja kein Bediener vor Ort. Daher war die

Sicherheits-steuerung

in dieser Betriebsart nicht aktiviert. So ergaben sich keine Pro-bleme mit

dem Rechner. Mit der Wahl in die normale Betriebsart aktivierte sich die

Einrichtung. Immer aktiv war hingegen die Zugsicherung. Das galt auch, wenn im Ablaufbetrieb mit der Funkfernsteuerung gearbeitet wurde. Das ist speziell, denn man würde das nicht erwarten. Wir

haben hier bekanntlich keine echte

Fernsteuerung

und man konnte mit entsprechenden Vorrichtung im Boden auch den

Einsatzbereich der

Funk-fernsteuerung

beschränken. Kam es zur Störung, verhinderte diese eine Fahrt ins

Verderben.

Wir müssen nun genau ansehen, wie diese Lösung funktionierte, denn

ohne Probleme ging es nicht. Bei der Funktion der

Zugsicherung

gab es keinen Unterschied. So wurde der normale Impuls für die

Warnung

empfangen. Jedoch war mittlerweile auch die

Haltauswertung

zum Standard geworden und diese war hier auch vorhanden und so konnten die

entsprechenden

Hauptsignale

in der Haltstellung nicht mehr befahren werden.

Das war im Rangierbetrieb hinderlich, damit man ungehindert

rangieren konnte. Wurde die Einrichtung mit der

Manövertaste

überbrückt. Jetzt konnten auch die

Hauptsignale

befahren werden. Der von den Streckengeräten übermittelte Impuls wurde

angezeigt, jedoch musste dieser nicht bestätigt werden, noch kam es zur

normalen

Zwangsbremsung.

Die Taste war im Rangierbetrieb immer aktiv und sie wurde für die Strecke

gelöst.

Während der

Funkfernsteuerung

konnte die Taste durchaus deaktiviert werden. Damit war es möglich, den

Einsatzbereich mit der normalen

Haltauswertung

zu beschränken. Die

Zwangsbremsung

hätte auf jeden Fall die Steuersignale der

Fernsteuerung

überbrückt und so die

Lokomotive

zum Stillstand gebracht. Eine einfache Lösung, die aber auch ein Problem

hatte und das fand sich nicht auf der Lokomotive.

Die

Hauptsignale

vor dem

Ablaufberg

waren notwendig, damit die Züge einfahren können. Damit die

Verschublokomotive

diese befahren konnte, durften diese nicht mit den Einrichtungen der

Zugsicherung

versehen werden, denn diese hätten sonst die Verschublokomotive behindert.

Da davon jedoch nur ein

Bahnhof

betroffen war, war das Problem nicht so gross. Wir erinnern uns, die

Funkfernsteuerung

kam nur im RBL zur Anwendung.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Für

diese Bereich musste eine Quelle her, die elektrische Energie speichern

konnte. Das ging nur mit

Für

diese Bereich musste eine Quelle her, die elektrische Energie speichern

konnte. Das ging nur mit

Anders

sah die Sache bei der

Anders

sah die Sache bei der

Licht

gab es auf den

Licht

gab es auf den

Innen

wurden Lampen in den

Innen

wurden Lampen in den

Bei

der Baureihe Ee 6/6 II wurde anders gearbeitet. Hier wurde die

Bei

der Baureihe Ee 6/6 II wurde anders gearbeitet. Hier wurde die

Da

wir noch keinen Rechner haben, konnte auch kein

Da

wir noch keinen Rechner haben, konnte auch kein

Wurde

die

Wurde

die

Wie

bei den anderen

Wie

bei den anderen