|

Bedienung der Lokomotive |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Wenn wir nun zur Bedienung der

Lokomotiven

kommen, dann versteht es sich, dass die von anderen

Baureihen

her bekannten Kontrollen vorgenommen werden mussten. Um die Lokomotive in

Betrieb nehmen zu können, musste man in das

Führerhaus

gelangen. Speziell war, was der Lokführer dort antraf, denn es gab

zwischen der Reihe Am 6/6 und Ee 6/6 II kaum grosse Unterschiede. Die

betrafen wirklich nur die

Inbetriebnahme.

Der Boden war mit Holzplatten belegt worden. Sowohl von der

farblichen Gestaltung als auch vom Bedienkon-zept her, wurden die Ideen

übernommen, die mit den

Baureihen

Em 3/3 und

Bm 4/4 eingeführt wurden.

Bedient werden konnten die

Lokomotiven

sowohl steh-end, als auch sitzend. Dazu waren einfache

Hocker

aufgestellt worden. Je nach Bedarf konnten die verschoben werden. Dabei

gab es durchaus Unterschiede zwischen dem

Rangierdienst

und den Fahrten auf der Strecke. Die hier verwendete Lösung war ebenfalls

schon lange erprobt und sie wurde vom Personal gut angenommen. Viel

Komfort durfte auf einer Lokomotive nicht erwartet werden.

Es sollte eine Bedienung mit nur einem Mann Besatzung möglich

sein. Da hier sehr oft Rangierlokführer mit einer geringeren Ausbildung

verwendet wurden, war klar, dass eine einfache Schulung möglich sein

musste. Daher war der Korpus und die Bedienung mit den vorhandenen

Baureihen

identisch und die Lösung der ersten

Diesellokomotive

passte gut zur Technik. Das ist auch der Grund, warum die Ee 6/6 II gleich

aufgebaut wurde.

Der

Führertisch

war zentral angeordnet worden und an der Wand befand sich eine Konsole.

Dort wurden Schalter für die

Heizungen

angebracht, aber auch die für den Betrieb wichtigen

Manometer

und

Instrumente

waren hier. Bei der Ausführung derselben gab es zu anderen

Baureihen

keinen Unterschied. Neben dem Vorteil, dass diese bekannt waren, konnten

so auch die vorhandenen Ersatzteile in den

Depots

und Werkstätten benutzt werden.

Wurde der Griff gegen «Ein» gedrückt, setzte die Vorschmierung ein

und anschliessend wurde der Motor gestartet. Der Griff konnte nun

losgelassen werden und er wechselte in den neu-tralen Zustand. Mit «Aus»

konnte der Motor abgestellt werden. Diese Prinzip konnte auf der Reihe Ee 6/6 II nicht umgesetzt werden, da es hier den Dieselmotor nicht gab. Der Schalter war jedoch auch vorhanden. Mit

ihm konnte der

Stromabnehmer

gehoben und anschliessend der

Hauptschalter

eingeschaltet werden. Auch hier gab es eine neutrale Stellung und nur auf

der Position «0» waren wirklich beide Modelle komplett ausgeschaltet

worden. Es waren über-schaubare Unterschiede.

Auch hier war die Prüfung der pneumatischen

Bremsen

vor der Fahrt wichtig. Für die

automatische Bremse

war auf dem Korpus ein

Führerbremsventil

der

Bauart

FV4a

verbaut worden. Dieses konnte auf die bekannte Weise bedient werden und es

zeigt, dass in der Regel rangiert wurde, denn es war auf der rechten Seite

in der Richtung vorwärts platziert worden. Im

Rangierdienst

musste es selten angewendet werden und so reichte diese Lösung.

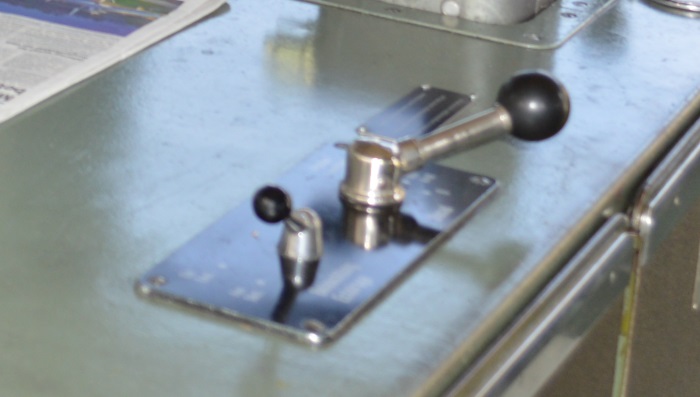

Um die

Rangierbremse

zu prüfen musste der am Korpus montierte und senkt nach oben stehende

Fahrschalter

in die Richtung «Bremsen» verschoben werden. Da in unserem Fall die

Lokomotive

noch steht, wurde die Rangierbremse aktiviert. Ein im Fahrschalter

eingebauter roter Knopf war für die Bedienung der

Schleuderbremse

vorgesehen. Es waren die Bedienschritte, die auch bei den

Lokomotiven

der Reihe

Bm 4/4 erforderlich waren.

Um auch die

elektrische

Bremse zu nutzen war die Betriebsart «Normal» einzustellen.

Jetzt regelte die Steuerung sowohl die

Zugkraft,

als auch die elektrische Bremse, was in der Regel genutzt wurde. Wurde der Fahrschalter in die Richtung für die Zugkraft verschoben, begann die Steuerung mit dem Aufbau der Zugkraft. Wie hoch diese war, konnte mit dem Hebel eingestellt werden.

Wurde dieser ganz gegen den Boden gedrückt, stand die volle

Zugkraft

zur Verfügung. Die Steuerung regelte dabei diese anhand der

Leistung

und so musste sich der Lokführer nicht um die Einhaltung der maximalen

Ströme

kümmern. Zog man den Griff zurück bis zur senkrechten Stellung wechselte die Lokomotive in den Leerlauf. Die Zugkraft fiel aus. Ob nun weiter beschleu-nigt wurde, oder ob es zu einer Verzögerung kam, war von der Strecke abhängig.

Es war die Grundstellung, die es auch erlaubte den

Hauptschalter,

oder die Dieselsteuerschalter zu bedienen. In den anderen ging das zwar

auch, aber bei der Reihe Am 6/6 konnte das zu Problemen mit dem

Woodwardregler

führen. Wurde der Griff in die Richtung für die Verzögerung verschoben, aktivierte die Steuerung zuerst die elektrische Bremse. War deren Leistung für die verlangte Verzögerung nicht ausreichend, wurde die Rangierbremse akti-viert.

Dabei war die Steuerung auf die maximale Ausnutzung ausgelegt

worden. Im Falle eines schlechten Zustandes der

Schiene

arbeitet der

Gleitschutz

und reduzierte die

Bremskraft

entsprechend.

Sofern die

Anhängelast

an der

automatischen Bremse

angeschlossen wurde, konnte diese mit dem

Führerbremsventil

gebremst werden. Ohne eine entsprechende Massnahme aktiviert dieses auch

die pneumatischen

Bremsen

der

Lokomotive.

Die

elektrische

Bremse wurde ausgeschaltet. Jedoch konnte der

Lokführer diese Bremse auch auslösen. In dem Fall blieb die elektrische

Bremskraft

erhalten, was bei Talfahrten wichtig war.

Sprach eine

Sicherheitseinrichtung

an, oder wurde mit dem

Führerbremsventil

die

Schnellbremse

aktiviert, konnte die

Lokomotive

nicht mehr ausgelöst werden. In dem Fall wirkten also immer die

Druckluftbremsen.

Diese wurden bei

elektrischer

Bremse auch aktiviert, wenn diese aus einem Grund

ausfiel. Es war ein sehr einfaches Konzept vorhanden, das auf den Einsatz

im

Rangierdienst

ausgelegt worden war und das bekannt war.

Diese musste durch den Lokführer vor dem

Verschub

und auch nur mit

Rangierbahnhof

Limmattal aktiviert werden. Mit der Wahl der Betriebsart, verloren die

Bedienelemente im

Führerstand

die Funktion und der Ablaufrechner über-nahm den Betrieb der

Lokomotive

und diesen sehen wir uns an. Es wurde die Rangierbremse aktiviert, damit der Verschub stehen blieb. Dabei war es über Funk jedoch nur möglich diese zu aktivieren. Die elektrische Bremse war inaktiv geschaltet worden.

Zudem wurde nun der Geschwindigkeitsregler aktiviert. Die

Lokomotive

war damit für den

Verschub

bereit und der Lokführer konnte es sich gemütlich machen, denn in dieser

Betriebsart konnte er nur die

automatische Bremse

aktivieren. Begann der Verschub, löste der Ablaufrechner die Bremse und es wurde Zugkraft aufgebaut. Dabei regelte der Ablauf die Geschwindigkeit mit der Rangierbremse und dem Reg-ler.

Das erfolgte so lange, bis die

Lokomotive

den

Ablaufberg

erreicht hatte. Dort wurde sie durch den Ablaufrechner angehalten. Der

Lokführer änderte die Betriebsart und konnte mit der Lokomotive wieder

andere Aufgaben im

Rangierdienst

übernehmen.

Wurde der

Verschub

manuell ausgeführt, regelte der Lokführer die Geschwindigkeit und es wurde

in der normalen Betriebsart gearbeitet. Da wir nun wieder mit dem

Lokführer arbeiten, musste dieser Anzeigen für die Geschwindigkeit haben.

Dazu waren zahlreiche

V-Messer

verbaut worden. Im Bereich des Konsole war auch einer für den Verschub

vorhanden. Bei diesem konnten die geringen Geschwindigkeiten sehr genau

angezeigt werden.

Eine Anzeige war jedoch nur bis auf acht Kilometer in der Stunde

vorhanden. Bei schneller Fahrt auch im

Rangier-dienst,

mussten die anderen Anzeigen genutzt werden. Bei diesen war mit einer

roten Marke die

Höchstge-schwindigkeit

markiert worden. Die dabei verwendeten Modelle stammten von der Firma

Hasler in Bern und auch sie waren dem Personal bereits bekannt, was die

Bedienung derselben deutlich vereinfachte.

Montiert wurden diese

Geschwindigkeitsmesser

an den Säulen zwischen den beiden

Frontfenstern.

Dabei waren jetzt Anzeigen in beiden Fahrrichtungen vorhanden und

Unterschiede gab es nur beim Aufbau der beiden Anzeigen. Daher müssen wir

genauer hinsehen und dabei beginne mit der Vorwärtsrichtung der

Lokomotive

und hier war das Modell RT 9 montiert worden. Es verfügte über eine

einfache Uhr und den

Registrierstreifen.

In der Gegenrichtung, also an der

Frontwand

beim hinteren

Vorbau,

war das Modell R9 vorhanden. Dieses besass die für die Aufzeichnung des

Restweges notwendige

Farbscheibe.

Dank diesem zweiten

V-Messer

war bei normalen Fahrt immer in der Fahrrichtung eine Anzeige der

Geschwindigkeit vorhanden und so musste sich der Lokführer nicht

um-drehen, was den Blick auf den Fahrweg verhindert hätte, denn die

Signale mussten beachtet werden.

Im

Rangierdienst

wurden die

Lokomotiven

seit Jahren mit einem Sprechfunk versehen. Das dazu erforderliche Gerät

wurde im

Führerstand

in einer Halterung eingesetzt. Je nach

Bahnhof

konnten so andere Kanäle eingestellt werden. Das war besonders dann

wichtig, wenn in einer Anlage mehrere Lokomotiven eingesetzt wurden. Die

Antennen für den Empfang der Signale befanden sich auf dem Dach des

Führerhauses.

Die ankommenden Gespräche des

Funkes

wurden mit einem an der Decke über dem Bedienbereich montierten

Lautsprecher

ausgegeben. Damit waren diese auch bei Lärm leicht zu verstehen. Um selber

ein Gespräch zu führen, war ein Schwanenhals für das

Mikrophon

vorhanden. Dieses konnte so nahe an den Mund verschoben werden. Aktiviert

wurde das Mikrophon jedoch nur, wenn ein Druckknopf gedrückt wurde.

Auf der Strecke war kein

Funk

vorhanden. Diesen gab es bei Auslieferung der beiden

Baureihen

nur auf der Gotthardstrecke und er war dort auch nur bei

Güterzügen

vorgeschrieben worden. Obwohl das System im neuen

Rangierbahnhof

Limmattal vorhanden war, wurden die dort eingesetzten

Rangierlokomotiven

nicht damit ausgerüstet. Auch hier war klar zu erkennen, dass mit den

Modellen kaum auf der Strecke gefahren werden sollte.

Damit dem

Lokomotivpersonal

hier die Suche etwas er-leichtert werden konnte, waren die Schaltelemente

mit

Meldelampen

versehen worden. Leuchtete diese, war der betreffende Teil betroffen und

je nach Schaden, konnte dieser behoben werden.

Eine Hilfe in Form einer Diagnose gab es bekanntlich nicht. So

erfolgte oft die Suche nach dem Grund. Wenn diese ohne Erfolg war, oder

die Störung nach einer Behebung wieder vorhanden war, musste das Fahrzeug

notgedrungen abgeschleppt und einer Werkstatt zugeführt werden. Damit

kommen wir zum Schluss der Bedienung, die sich wirklich nicht so gross von

der

Baureihe

Bm 4/4 unterschied, wie man

das erwartet hätte.

Vor der Abstellung der

Lokomotive

wurde die

Druckluft

ergänzt und danach das Fahrzeug ausgeschaltet. Je nach Ausführung erfolgte

das leicht anders, aber danach war das Vorgehen identisch. Es wurden die

Absperrhähne

zu den

Hauptluftbehältern

verschlossen und danach die

Batterie

ausgeschaltet. Mit der Aussenkontrolle waren die Arbeiten bereits

abgeschlossen und das Personal konnte sich am

Feierabend

erfreuten.

Klingt gut, aber wir haben die Rechnung ohne die

Baureihe

Am 6/6 gemacht. Diese musste an die

Vorheizanlage

angeschlossen werden, wenn sie längere Zeit abgestellt wurde. Nach dem das

Kabel verbunden wurde, musste geprüft werden ob die Pumpe lief. Danach

musste nur noch das Fahrzeug mit der Vorheiztafel gekennzeichnet werden.

Jetzt konnte man sich auch bei der

Diesellokomotive

entfernen und den Tag auf der Maschine beenden.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Nachdem

wir in das

Nachdem

wir in das

Wenn

wir nun die

Wenn

wir nun die

Speziell

war hier der Schalter für die Betriebsart. Bei der

Speziell

war hier der Schalter für die Betriebsart. Bei der

Bevor

wir uns die Fahrt und die Anzeige der Geschwin-digkeit ansehen, müssen wir

noch die Betriebsart mit der

Bevor

wir uns die Fahrt und die Anzeige der Geschwin-digkeit ansehen, müssen wir

noch die Betriebsart mit der

Ob

die

Ob

die