|

Neben- und Hilfsbetriebe |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Beginnen wir bei den Nebenbetrieben, kommen wir zu den Bereichen,

die weder direkt noch indirekt mit dem

Antrieb

zu tun hatten. Diese waren bei

Triebwagen

gegenüber den

Lokomotiven

immer etwas aufwendiger ausgeführt worden. Das lag am Aufbau und wurde

natürlich auch hier so umgesetzt. Daher lohnen sich ein paar genauere

Blicke auf diesen Bereich, der ab dem

Transformator

mit der notwenigen Energie versorgt wurde.

Am

Transformator

wurde ab der primären

Wicklung

eine

Anzapfung

für die Nebenbetriebe abgenommen. Diese hatte eine

Spannung

von 1000

Volt

erhalten und musste so aufgebaut werden, dass der Stromfluss über die

Erdung erfolgte. Daher wurden diese Anzapfungen immer an der

Primärwicklung

abgenommen. Ein Punkt der auch bei einem möglichen Einsatz unter 3000 Volt

Gleichstrom

so gelöst worden wäre.

Diese als

Zugsheizung

bezeichnete Leitung wurde mit einem Heizhüpfer geschaltet und so vom

Transformator

getrennt. Dieser

Hüpfer

sorgte dafür, dass die Leitung spannungsfrei war, wenn man die speziellen

Kupplungen

an den

Stossbalken

verbinden und trennen wollte. Die dazu benötigten Steckdosen wurden unter

dem rechten

Puffer

montiert. Jedoch verzichtete man auch hier auf das

Heizkabel,

das selten genutzt wurde.

Wurde ein solches Kabel benötigt, steckte man es in beiden

Steckdosen ein. Da diese Kabel aber beim linken

Puffer

montiert wurden, war das

Hilfsheizkabel

länger und musste an der

Kupplung

aufgehängt werden.

Soweit entsprach die

Zugsheizung

den Lösungen, wie sie bei

Lokomotiven

auch angewendet wurden. Jedoch mussten bei einem

Triebwagen

auch die Abteile für die Reisenden geheizt werden. Diese wurden daher an

der Leitung angeschlossen und zwar nach dem Heizhüpfer. So konnte auch

hier die

Heizung,

die mit den unter den Sitzen montierten

Widerständen

erfolgte, geschaltet werden. Diese Lösung war jedoch bewusst so gewählt

worden.

Der Vorteil dieser Lösung war, dass der

Triebwagen

bei einem Stilllager an einer stationären

Vorheizanlage

angeschlossen werden konnte. Damit wurden die Abteile warm, ohne dass der

Triebwagen selber betriebsbereit sein musste und über die

Zugsheizung

mit Energie versorgt wurde. Gerade der letzte Punkt war gefürchtet, so

dass kontrolliert werden musste, dass der Heizhüpfer wirklich geöffnet

war. Daher nahm man oft den Triebwagen um vorzuheizen.

Natürlich funktionierte die

Heizung

so auch, wenn der

Triebwagen

wegen einem Defekt an der Antriebseinheit abgeschleppt werden musste.

Diese Lösung war jedoch Standard und kam daher auch bei

Lokomotiven

ohne Abteilheizung zur Anwendung. Sie sehen, dass sich der Triebwagen von

der Lokomotive eigentlich nur von der Heizung der Abteile unterschied. Bei

den nun folgenden

Hilfsbetrieben

waren die Unterschiede zudem noch geringer.

Die

Hilfsbetriebe

wurden ab einer eigenen

Spule

mit

Spannung

versorgt. Durch diese Lösung konnten diese Bereiche galvanisch von der

Fahrleitung

und somit von der Hochspannung getrennt werden. Das erleichterte die

Ausführung der

Isolation.

Ein spezielles

Erdschlussrelais

überwachte diese Isolation und löste bei einem Defekt aus. So war

gesichert, dass der

Triebwagen

bei einem Defekt der Isolation schnell dem Unterhalt zugeführt wurde.

Für die

Spannung

der

Hilfsbetriebe

verwendete man eine Spannung von 220

Volt.

Dieser Wert entsprach den im Landesnetz üblichen Werten bei Gebäuden. Da

die

Frequenz

jedoch lediglich 16 2/3

Hertz

betrug, war es lediglich möglich

Widerstände

aus dem Landesnetz zu verwenden. Dazu gehörten jedoch auch die Glühbirnen,

die wegen der geringeren Frequenz nicht ganz so hell leuchteten, wie man

sich das gewohnt war.

Damit können wir zu den an den

Hilfsbetrieben

angeschlossenen Baugruppen kommen. Diese waren allesamt für den Betrieb

des Fahrzeuges wichtig, hatten jedoch nicht direkt mit dem

Antrieb

zu tun. Daher wurden diese Bereiche auch als Hilfsbetriebe bezeichnet. Ein

Ausfall einer hier angeschlossenen Baugruppe konnte daher dazu führen,

dass der

Triebwagen

nicht mehr über die volle

Leistung

verfügte. Selbst ein Ausfall war möglich.

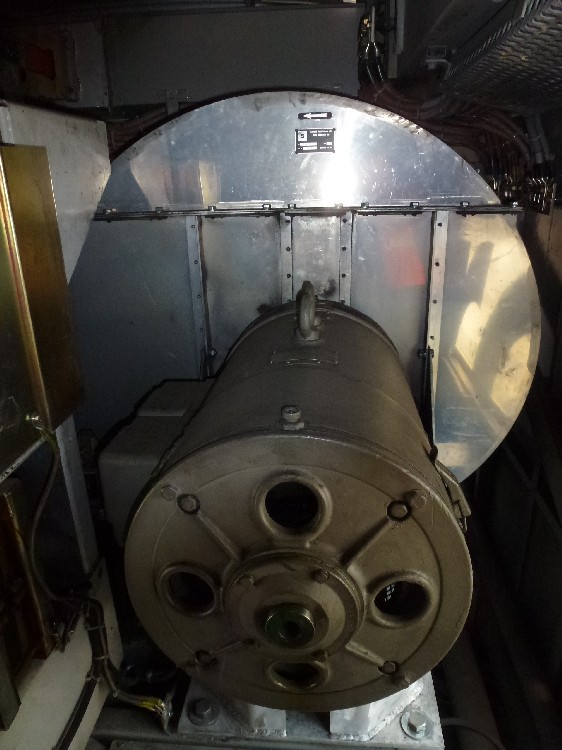

Ein wichtiger Verbraucher war die

Ventilation.

Diese wurde mit einer eigenen

Sicherung

an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen. Ein Ausfall in diesem Bereich führte unweigerlich dazu,

dass der

Triebwagen

nicht mehr, oder nur mir sehr geringer

Leistung

eingesetzt werden konnte. Der Grund war, dass die erforderliche

Kühlung

ausgefallen war und so nicht mehr die normalen Werte abgerufen werden

durften. Der Triebwagen musste daher abgeschleppt werden.

Die für die

Kühlung

von

Transformator

und der

Fahrmotoren

benötigte Luft wurde im Bereich des Daches angezogen und im

Ventilator

beschleunigt. Durch diese Lösung konnte relativ saubere Luft aus dem

Aussenbereich angezogen werden. Die in den seitlichen Lüftungsgittern

eingebauten

Filtermatten

reinigten und trockneten die Luft zusätzlich. Damit wurde die

Kühlluft

optimal vorbereitet, was eine optimale Kühlung garantierte.

Einzig beim Teil eins führten die Kanäle wegen dem fehlenden

Transformator

direkt zu den im

Drehgestell

montierten

Fahrmotoren.

Gerade dieser Umstand führt dazu, dass wir uns etwas genauer damit

befassen müssen. Die Ventilation wurde so aufgebaut, dass sie bei geringen Geschwindigkeiten, wo nur geringe Leistungen benötigt wurden, mit der halben Leistung arbeitete. Damit konnte der Lärm in den Bahnhöfen reduziert werden.

Um dies zu erreichen, wurden die beiden

Ventilatoren

sowohl in Reihe, als auch parallel betrieben. Jedoch war es nicht möglich

die

Ventilation

grundlegend auszu-schalten. Dazu musste das

Lokomotivpersonal

die

Schaltautomaten

jedes Ventila-tors auslösen. Fiel der Ventilator der ersten Hälfte aus, war diese Schaltung nicht mehr möglich, so dass die Ventilation nur noch mit der vollen Leistung arbeitete. Damit konnte der Triebwagen jedoch mit der halben Leistung eingesetzt werden.

Der Grund war, dass wegen der ausgefallenen

Kühlung

die

Fahrmotoren

im Teil eins keine Arbeit leisten durften. Daher mussten diese abgetrennt

werden und der

Triebwagen

verlor die halbe

Leistung. Anders sah es jedoch beim zweiten Teil des Triebwagens aus. Da hier auch die Ölpumpe des Transformators und damit auch dessen Kühlung betroffen war, war es nicht mehr möglich mit dem Triebwagen selber zu fahren.

Bei einer Fahrt, wäre der

Transformator

beschädigt werden. Jedoch konnte noch ein

Bahnhof

erreicht werden, wo eine

Hilfslokomotive

angefordert werden muss-te. Ein Ausfall des

Triebwagens

war daher die Folge.

Auch bei den anderen Baugruppen waren die Einschränkungen gross.

Einzig die im

Führerstand

angeschlossenen

Heizungen

und die Anzeige der

Spannung

in der

Fahrleitung

konnten ohne grössere Schwierigkeiten einen Betrieb des

Triebwagens

über längere Zeit ermöglich. Natürlich war das für den Lokomotivführer

nicht besonders angenehm, da ihm gewisse Informationen fehlten. Jedoch

konnte man die Reise fortsetzen, was letztlich das Ziel war.

Schlimmer stand es um die anderen Bereiche. Fiel der Erreger für

die

elektrische

Bremse aus, konnte diese nicht mehr genutzt werden. Das gab

lediglich auf den steilen Strecken Probleme. Auf den flacheren Abschnitten

konnte die Fahrt ungehindert fortgesetzt werden. Das galt auch, wenn einer

der

Fahrmotoren

nicht mehr funktionierte, da die Erregung beim Bremsbetrieb parallel

erfolgte und so sämtliche Motoren benötigt wurden.

Damit war der Kompressor das einzige grössere Bauteil, das nicht mit einer Sicherung an den Hilfsbetrieben be-trieben wurde.

Der

Schütz

sorgte dafür, dass der Druck in den

Haupt-luftbehältern

mit Hilfe eines

Druckschwankungsschalters

im benötigten Bereich gehalten werden konnte. Damit war es auch möglich, die benötigte Druckluft über die Depotsteckdose zu erzeugen. Dazu mussten die Hilfs-betriebe an den Depotstrom angeschlossen werden. Damit funktionierte der Kompressor und erzeugte die benötigte Druckluft.

Nach der Umstellung auf den normalen Betrieb stand damit die

dringend benötigte

Druckluft

zur Verfügung. So war die Angelegenheit nicht so schweisstreibend, wie mit

der

Handluftpumpe. Abschliessen vollen wir die Hilfsbetriebe mit der Batterie-ladung. Fiel diese aus, konnte der Triebwagen noch eine zeitlang verwendet werden.

Jedoch war das nur so lange möglich, bis die

Batterien

entladen waren und das Fahrzeug wegen zu geringer

Spannung

ausgeschaltet wurde. Auch jetzt war erneut eine

Hilfslokomotive

erforderlich, denn alleine konnte sich der

Triebwagen

ohne Steuerung keinen Meter bewegen.

Um die

Batterien

zu laden, wurde ein

Umformer

eingebaut. Diese

Umformergruppe

begann zu laufen, wenn der

Triebwagen

unter

Spannung

gesetzt wurde und die

Hilfsbetriebe

mit Energie versorgt wurden. Auch hier gab es ausser der

Sicherung

mit einem

Schaltautomat

keinerlei Schaltungen. Damit war gesichert, dass die sehr wichtige

Batterie sofort nach dem Einschalten des

Hauptschalters

und somit des Fahrzeuges geladen wurde.

Diese Anschlussart für die

Batterieladung

war schon immer so gewählt worden und stellte hier keine Besonderheit dar.

Auch sonst gab es bei den

Hilfsbetrieben

keine besonderen Bereiche, die noch erwähnt werden müssen. Gerade bei den

Hilfsbetrieben versuchte man immer wieder die Anzahl der Verbraucher zu

reduzieren. Dank einheitlicher Lösungen konnten zudem die Ersatzteile

verringert werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Da

in der Schweiz grundsätzlich auf

Da

in der Schweiz grundsätzlich auf

Jedoch

war es möglich die Bauteile von anderen Fahrzeugen zu verwenden, da alle

über die gleiche

Jedoch

war es möglich die Bauteile von anderen Fahrzeugen zu verwenden, da alle

über die gleiche

Danach

wurde die

Danach

wurde die

Zu

einem mittelfristigen Ausfall führte der

Zu

einem mittelfristigen Ausfall führte der