|

Steuerung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Triebfahrzeuge

benötigen in der Regel eine Steuerung. Diese stellt Funktionen bereit, die

vom Schaltzustand unabhängig funktionieren müssen. Diese Bereiche sind

umfangreich und umfassen neben Sicherungs- und Schutzfunktionen auch über

für den Betrieb wichtige Funktionen. Als Beispiel kann erwähnt werden,

dass ein Signal, beziehungsweise ein Befehl benötigt wurde, um den

Stromabnehmer

zu heben und um den

Hauptschalter

einzuschalten.

Damit diese Steuerung funktionsfähig war, musste sie eine eigene

Spannung

haben. Diese sollte nach Möglichkeit vom Schaltzustand des Fahrzeuges

unabhängig funktionieren. Damit das überhaupt möglich war, musste für

diesen

Stromkreis

der Steuerung eine eigene Spannungsquelle geschaffen werden. Dazu

verwendete man

Batterien.

Diese konnten jedoch grundsätzlich nur mit

Gleichstrom

betrieben werden.

Auch hier wurde darauf geachtet, dass nicht zu viele spezielle

Ersatzteile benötigt wurden. Das hatte daher direkte Auswirkungen auf die

Spannung

und das verwendete

Stromsystem.

Selbst die zur Versorgung verwendeten

Batterien

wurden von den vorherigen Generationen übernommen. Somit war das System

auf einer Spannung von 36

Volt

Gleichstrom

aufgebaut worden. Ein in der Schweiz üblicher Wert für die Versorgung der

Steuerung.

Somit hatte der

Triebwagen

insgesamt vier

Blei-batterien

der international genormten

Bauart

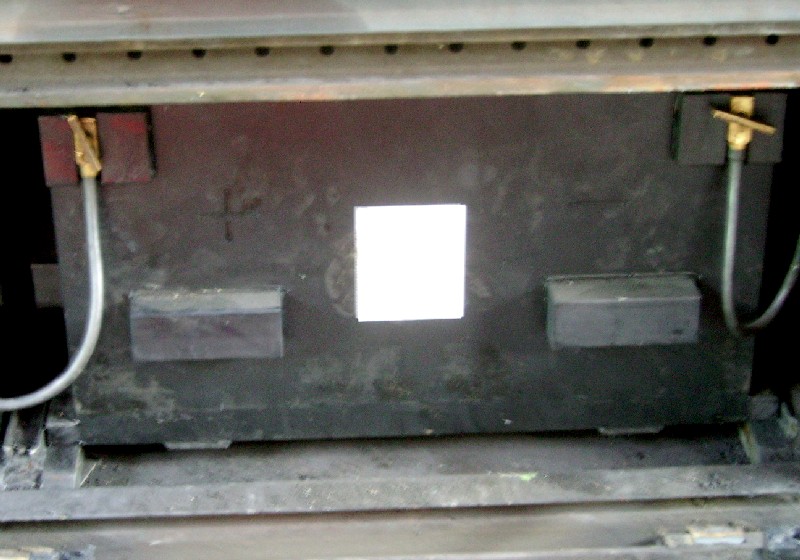

er-halten. Gerade bei den Triebwagen mit den Num-mern 746 bis 748 war das

bei einem Einsatz in Italien wichtig. Da bei den vorher abgelieferten Triebwagen die Zugänglichkeit der Batterien nicht gut war, wählte man hier einen anderen besser zugänglichen Einbauort. So wurden immer zwei Batterien in der Mitte des Kastens auf der rechten Seite in einem Batterie-kasten untergebracht.

Dieser

Batteriekasten erlaubte dank dem speziellen Deckel, dass

die schweren

Batterien

leicht mit Hebegeräten ausgewechselt werden konnten.

Mit Hilfe der

Batterien

konnte der

Triebwagen

eingeschaltet werden. Die dabei vorhandene Belastung war recht hoch, so

dass die Batterien innerhalb von rund 90 Minuten entladen wurden. Damit

das im Betrieb nicht passierte, wurden die Batterien nach dem Einschalten

automatisch wieder geladen und so auf den nächsten Einsatz vorbereitet.

Damit war gesichert, dass immer optimal geladene Batterien vorhanden

waren.

Die von den

Hilfsbetrieben

versorgte

Umformergruppe

übernahm jedoch nicht nur die Ladung der

Batterien.

Vielmehr wurde die Steuerung nun ab dem

Umformer

mit

Spannung

versorgt. Damit die Batterien geladen wurden, lag die Spannung etwas über

jener der Batterie. Jedoch war die

Leistung

des Umformers nur ausreichend um die Steuerung zu versorgen und die

Batterien mit einem kleinen

Strom

zu laden. Wurden Schaltungen vorgenommen, sprang oft die Batterie wieder

ein.

Wie eng diese Bereiche verbunden waren, zeigt nur schon die Tatsache auf, dass sämtliche Befehle, die vom Lokführer erteilt wurden, über die Steuerung ausgeführt wurden.

Dabei waren die Bedienelemente eigentlich nur einfache Schal-ter,

die den Stromfluss zuliessen oder unterbrachen.

Das bedeutete, dass bei vielen Funktionen elektrische Signale

verwendet wurden. Notwendig wurde dieser Schritt, weil man das ganze

Fahrzeug von den beiden an den Enden montierten

Führerständen

aus bedienen musste. Elektrische Leitungen waren einfacher über das

Gelenk

zu führen, als mechanische Wellen. Durch diesen Aufbau waren eigentlich

automatisch schon alle Funktionen so ausgelegt worden, dass eine

Fernsteuerung

kein Problem war.

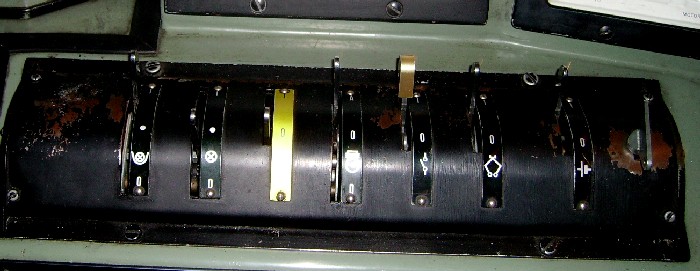

Ein wichtiger Punkt der Steuerung war die Überwachung der

Funktionen. Insbesondere die Absicherung der Baugruppen wurde mit

Relais

vorgenommen. Deren Funktion wurde jedoch mit der Steuerung verwirklicht.

Bei einem Defekt hatte daher ein angesprochenes Relais hatte daher mehr

oder weniger grosse Auswirkungen auf das Fahrzeug. Schwere Schäden führten

letztlich dazu, dass der

Hauptschalter

ausgeschaltet wurde.

Es lag dann am Personal die Störung anhand der Meldungen an den

Relais

herauszufinden und die entsprechenden Massnahmen vorzunehmen. Es war daher

kein

Diagnosesystem

im herkömmlichen Sinn vorhanden. Ein angesprochenes Relais zeigte das

anhand einer Meldeklappe. Was wo und wie defekt war, musste das

Lokomotivpersonal

selber herausfinden. Meistens unter der fachkundigen Anleitung der

Reisenden.

Ein Punkt, der auch berücksichtigt werden musste. Zudem wurden

neben den

Relais

auch die

Absperrhähne

der pneumatischen Anlage im entsprechenden Schrank montiert. So war alles

beisammen. Gerade die Schaltautomaten und die Absperrhähne waren bei den Triebfahrzeugen wichtige Bauteile. Deren Position musste daher dem Personal bekannt sein.

Wurden die Bauteile zentral angeordnet, war die Fehlersuche

wesentlich einfacher, als wenn man das ganze Fahrzeug nach den

entsprechenden Schaltungen absuchen musste. Ein Punkt, der auch die

Schulung auf einem

Triebfahrzeug

wesentlich vereinfachte und so Kosten senkte. Auch an der Steuerung angeschlossen war die Beleuchtung des Triebwagens. Dazu gehörten neben den Lampen in den Abteilen und den Führerständen natürlich auch die Lampen der Dienst-beleuchtung.

Gerade die einzelnen Lampen in den Abteilen mussten auch leuchten,

wenn der

Triebwagen

ausgeschaltet wurde. Schliess-lich sollten die Reisenden nicht in den

dunklen Abteilen sitzen, wenn die Fahrrichtung gewechselt wurde. Etwas genauer ansehen müssen wir uns die Stirnbeleuchtung. Diese wurde, wie das in der Schweiz üblich war, in Form eines A ausgeführt.

Unten kamen über den

Puffern

die schon bei den Nummern 741 bis 743 verwendeten grossen

Scheinwerfer

zum Einbau. Diese gaben jedoch nur ein schwaches Licht, so dass am Tag

meistens mit

Volllicht

gefahren werden musste, damit die

Be-leuchtung

noch erkannt werden konnte.

Die

Scheinwerfer

verhinderten, dass die Lampen unten rot zeigen konnten. Das war besonders

beim

Zugschlusssignal ein Problem. Damit dieses

Signalbild

gezeigt werden konnte, war über der linken unteren Lampe eine zusätzliche

rote Lampe für das übliche Schlusssignal eingebaut worden. Dabei kam eine

recht grosse Lampe zur Anwendung. Diese Lösung war neu, denn bisher

verzichtete man bei der BLS-Gruppe

auf diese Lampe.

Für die restlichen damals noch erforderlichen

Signalbilder

verwendete man, wie bei den schweizerischen Bundesbahnen SBB die

entsprechenden farbigen Vorstecktafeln. Jedoch wurde die Signalisation mit

der entsprechend gefärbten Lampe, wie das bei den

Staatsbahnen

üblich war, bei der BLS-Gruppe

nicht umgesetzt. Gerade die

Scheinwerfer

verhinderten diese Lösung. So war der

Triebwagen

jedoch in der Lage alle gültigen Signalbilder zu zeigen.

Die weiteren Funktionen der Steuerung werden wir mit der Bedienung

kennen lernen. Dort lernen wir automatisch auch deren Funktion kennen und

können uns so ein etwas besseres Bild machen. Jedoch gab es bei der

Steuerung noch einen Punkt, den wir uns genauer ansehen müssen. Dabei war

eigentlich auf dem

Triebwagen

alles identisch, jedoch wurden die Befehle nicht mehr auf dem Fahrzeug

erteilt. Eine Bedienung auf dem Fahrzeug war daher nicht mehr nötig.

Besonders war jedoch nicht die Lösung, sondern die Tatsache, dass

bei der BLS-Gruppe

eine solche eingebaut wurde. Da die Endmontage in Spiez und somit bei der

BLS erfolgte, war nicht der Hersteller schuld. Für die Vielfachsteuerung waren die notwendige Steuerleitung und die Speiseleitung vorhanden. Beide Leitungen wurden am Stossbalken in Steck-dosen, beziehungsweise Luftschläuchen angeboten.

Das notwendige Kabel zur

Verbindung

wurde im

Triebwagen

mitgeführt, so dass man die

Vielfachsteuerung

überall einrichten konnte. Während die Ver-bindung der Fahrzeuge

eingerichtet wurde, mussten die Triebwagen jedoch ausgeschaltet sein. Eingebaut wurde das System SAAS. Dieses System erlaubte, wie schon erwähnt die Fernsteuerung eines weiteren gleichen Triebwagens. Auch die Kombination mit den älteren Modellen mit den Nummern 741 bis 743 wäre theoretisch möglich gewesen.

Die

Fernsteuerung

ab

Steuerwagen

ging insofern nicht, weil man noch keine passenden Steuerwagen besass. Die

einzigen vorhandenen Modelle waren für ein anderes

Triebfahrzeug

ausgelegt worden.

Ein Problem war die Kombination jedoch auch bei den

Triebwagen

mit den Nummern 746 bis 748 und den Modellen mit den Nummern 749 und 750.

Von der Steuerung her waren sie identisch. Da letztere jedoch zwei

Fahrstufen

mehr besassen, durften diese letzten beiden Stufen bei der

Vielfachsteuerung

nicht genutzt werden. Damit diese Stufen nicht aus Versehen geschaltet

werden konnten, wurden diese im

Steuerkontroller

blockiert.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

In

jedem Teil wurden daher zwei

In

jedem Teil wurden daher zwei

Die

Bedienung der Steuerung und somit des

Die

Bedienung der Steuerung und somit des

Da

die Position von

Da

die Position von

Die

obere dritte Lampe mit weissem Licht war nach normaler Ausführung. Damit

können wir die

Die

obere dritte Lampe mit weissem Licht war nach normaler Ausführung. Damit

können wir die

Besonders

war, dass der

Besonders

war, dass der