|

Bedienung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Um die Bedienung des

Triebwagens zu betrachten,

begleiten wir einen Lokführer, wie er das Fahrzeug am Morgen an seinem

Standplatz übernahm und damit eine Fahrt durchführte. Dadurch lernen wir

alle für die Bedienung erforderlichen Befehle und Handlungen kennen. Damit

es nicht zu leicht wird, gehen wir davon aus, dass der Triebwagen in einem

Depot steht und ausgeschaltet war. So selten, wie Sie denken war das gar

nicht.

Nur schon der Weg in das Fahrzeug war nicht leicht. Die

Türen wurden mit Hilfe von

Druckluft geöffnet und im Betrieb durch die

Steuerung verriegelt. Da beides in diesem Fall nicht vorhanden war,

konnten die Türen nicht geöffnet werden. Um in den

Triebwagen zu gelangen

war es erforderlich, dass die Türen manuell geöffnet wurden. Dazu musste

mit der Hand zwischen die Gummidichtungen gegriffen werden. Anschliessend

konnten die Türen aufgerissen werden.

Bis zu diesem Punkt standen von der

Beleuchtung nur wenige Lampen zur

Verfügung, so dass eigentlich nur die technischen Bereiche erhellt wurden.

So war gesichert, dass die Beleuchtung die

Batterien nicht entleerte. Die weitere Inbetriebnahme konnte schliesslich im Führerstand erfolgen. Welchen man benutzte war nur insofern wichtig, dass damit die spätere Fahrrichtung definiert wurde. Dabei galt der Grundsatz, dass immer der vordere Führerstand benutzt wurde.

Zwar konnte man mit dem

Fahrzeug auch rückwärtsfahren, je-doch konnte in diesem Fall der Fahrweg

nur unzureichend beob-achtet werden. Daher war diese Fahrt nur mit

Rangierpersonal möglich. Betrachten wir den Führerstand und somit den Arbeitsplatz des Lokführers genauer. Damit lernen wir auch gleich die Bedienung kennen. Der eigentliche Arbeitsplatz des Lokführers war verhält-nismässig eng gebaut worden.

Man

konnte nur den vorhandenen Platz nutzen und dieser wurde durch die

Übergangstüre in der Frontpartie beschränkt. Dadurch entstand auf der

rechten Seite des

Triebwagens eine

Führerkabine.

Beengend wirkte dabei auch

die Möglichkeit, diesen Arbeitsplatz von den Fahrgästen abzugrenzen. Dies

war nötig, damit nicht unerwünschte Handlungen durch die Reisenden

vorgenommen werden konnten. Immerhin stand dem Lokführer eine

Sitzgelegenheit zur Verfügung. Diese durfte auch während der Fahrt genutzt

werden. Ein Punkt, der bei den

Triebwagen schon sehr früh umgesetzt wurde

und allmählich auch auf den

Lokomotiven angewendet wurde.

Vor sich fand der Lokführer

die Bedienelemente vor. Dabei war natürlich der

Steuerkontroller in der

Mitte dominierend angeordnet worden. Bevor damit jedoch Fahrbefehle

erteilt werden konnten, musste der

Triebwagen eingeschaltet werden. Dazu

diente man, wie bei anderen Fahrzeugen auch, die

Steuerschalter. Diese

sorgten letztlich dafür, dass die

Batterien entlastet wurden, weil der

Triebwagen unter

Spannung gesetzt worden war.

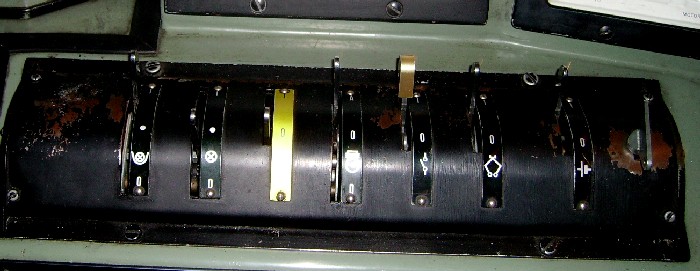

Dank diesem Kasten, der vor wenigen Jahren eingeführt wurde, waren

zumindest die

Steuerschalter kleiner geworden und be-nötigten daher weniger

Platz. Zudem konnten diese Schalter nun auch an schmalen Stellen montiert

werden, was gerade bei eng-en

Führerständen genutzt wurde.

Jedoch war es dank dem

Schlüssel, der diesen Verriegelungs-kasten frei gab, auch möglich die

Steuerschalter zu blockieren. Dadurch war es unbefugten Personen nicht

möglich im unbesetzten

Führerstand Manipulationen vorzunehmen. Nur mit dem

Schlüssel war dies möglich. Der Schlüssel war nur einmal vorhanden und

musste bei jedem Wechsel des Führerstandes mitgenommen werden. Was in

einer Tasche der Hosen leicht möglich war.

Deshalb waren in diesem Verriegelungskasten alle

notwendigen

Steuerschalter zusammengefasst worden. Dazu gehörte, die

Inbetriebnahme der Steuerung, das heben des

Stromabnehmers und das

Einschalten des

Hauptschalters. Durch die angebrachten Symbole wusste das

Personal was für einen Schalter betätigt wurde und welche Reaktion zu

erwarten war. Die Schulung für das

Lokomotivpersonal konnte so vereinfacht

werden.

Die Anordnung der Bedienelemente und der Anzeigen war

geordnet erfolgt. So hatte der Lokführer die auf der Fahrt wichtigen

Informationen direkt in seinem Blickfeld. Das erlaubte, einen kurzen

Kontrollblick, ohne dass dabei die befahrende Strecke lange aus dem

Sichtfeld war. Eine Lösung, die nicht nur die Sicherheit erhöhte, sondern

auch die Bedienung des

Triebwagens wesentlich vereinfachte. Jedoch wird es

nun Zeit, dass die Fahrt vorbereitet wurde.

Nachdem der

Triebwagen mit Hilfe der

Steuerschalter in

Betrieb genommen wurde, konnte sich der Lokführer den pneumatischen

Bremsen zuwenden. Diese Vorgehensweise war geregelt und unterschied sich

bei den einzelnen

Triebfahrzeugen nicht. Damit wusste der Lokführer, dass

er im Notfall den Triebwagen anhalten konnte. Daher wollen auch wir uns

nun den Bremsen zuwenden. Denn die Inbetriebnahme war mit dem

Verriegelungskasten klar vorgegeben.

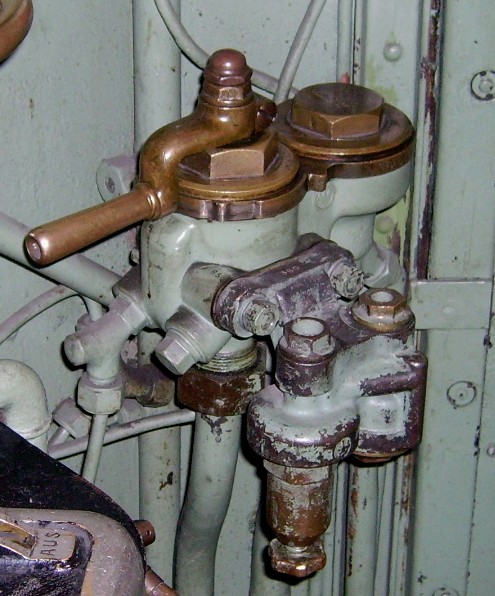

Die pneumatischen

Bremsen des

Triebwagens wurden, wie

es der Name schon sagt, mit

Druckluft betrieben. Diese wurde im

Kompressor

erzeugt und in den

Hauptluftbehältern gespeichert. Über die

Apparateleitung konnte diese Druckluft nun von den beiden

Bremssystemen

genutzt werden. Somit führte eine einfache Anschlussleitung zu den beiden

im

Führerstand montierten

Bremsventilen des Triebwagens.

Einfach war der Anschluss bei der direkten

Rangierbremse. Diese stand nun bereit und mit dem

Ventil konnte

Druckluft

in die Leitung gepresst werden. Den Aufbau des Druckes konnte man im

Führerstand anhand eines Manometers ablesen. Dabei war jedoch nur ein

Bremszylinder zu erkennen. Die weiteren im Fahrzeug verteilten

Bremsen

konnte man daher nicht erkennen. Gerade bei der zweiten Hälfte hätte das

zu Problemen führen können.

Damit die

Druckluft auch bei der indirekten

Bremse

genutzt werden konnte, musste der Lokführer das

Führerbremsventil bedienen

und die Zuleitung dazu öffnen. Dabei musste die Reihenfolge der Handlungen

klar eingehalten werden, da es sonst zu schweren Problemen mit grossen

Schäden kommen konnte. Daher lassen wir den

Absperrhahn vorerst noch zu

und beginnen mit der Bedienung des Führerbremsventils der

Bauart

Westinghouse.

Die neueren Lösungen mit

druckregulierten

Führerbremsventilen, wie sie bei den Schwei-zerischen

Bundesbahnen SBB schon sehr erfolgreich verwendet wurden, fanden bei der

BLS keine Freunde. Wurde die Bremse in Betrieb genommen musste der Bediengriff zuerst von der Füllstellung auf die Position «Fahren» verbracht werden. Erst jetzt durfte die Zuleitung geöffnet werden.

Die

Druckluft strömte über das

Ventil in die

Hauptleitung, die sich allmählich

auf fünf

bar füllte. War das Ventil jedoch in der Stellung «Füllen» gab es

keine Druckregelung, so dass die

Bremsen überladen wurden und nicht mehr

funktionierten. Damit wurden allenfalls angezogene pneumatische Bremsen gelöst. Dieser Vorgang war abgeschlossen, wenn die Hauptleitung den Enddruck erreicht hatte und am Manometer die gelöste Bremse des ersten Drehgestelles angezeigt wurde.

Damit war aber nur eine pneumatische

Rückmeldung einer

Achse vorhanden. Rückschlüsse auf die anderen

Bremszylinder und somit auf die anderen Achsen, sowie für die

Anhängelast

gab es deshalb nicht. Mit den bei diesem Ventil benötigten Handlungen, wurde schliesslich die korrekte Funktion der Bremsen geprüft. Diese Kontrolle war vorgeschrieben und musste nach jeder Besetzung des Führerstandes durchgeführt werden.

Nur so war gesichert, dass der

Triebwagen auch sicher

gestoppt werden konnte. Die korrekte Funktion der

Westinghousebremse war

vorhanden, wenn die

Bremsklötze angelegt wurden und wieder gelöst werden

konnten.

Die

Rangierbremse wurde zum Abschluss der

Bremsproben

angezogen und so der

Triebwagen gesichert. Der Triebwagen war nun

fahrbereit und die

Sicherung mit der

Handbremse konnte gelöst werden. Der

Zug konnte nicht davon rollen, da er nun mit der pneumatischen

Bremse

gehalten wurde. Ein völlig gelöstes Fahrzeug gab es daher nie. Die

Handbremse wurde erst gelöst, wenn sich der Lokführer von der korrekten

Funktion der Bremsen überzeugt hatte.

Dazu löste er die Bremsen, stellte die korrekte Fahr-richtung ein und schaltete mit dem Steuerkontroller die erste Fahrstufe zu.

Soweit war das bei sämtlichen

elektrischen Fahr-zeugen der Fall. Die Bedienung unterschied sich daher nicht

gross von anderen Fahrzeugen. Um Zugkraft aufzubauen musste der Steuerkont-roller aus der Mitte im Uhrzeigersinn um eine Position verschoben werden. Damit war die erste Stufe zugeschaltet. Je weiter der Steuerkontroller im Uhrzeigersinn be-wegt wurde, desto höher war die gewählte Fahr-stufe und somit die Zugkraft.

Die Einhaltung der maximalen

Zugkräfte war jedoch

Aufgabe des

Lokomotivpersonals. Eine Begrenzung war lediglich mit den

Relais

vorhanden, die jedoch den

Hauptschalter ausschalteten. Wegen der verwendeten Hüpfersteuerung, konnte man bei diesen Triebwagen nicht von zuschalten sprechen. Der Befehl des Lokführers wurde unver-züglich umgesetzt. Verbrachte man den Steuerkontroller von der Mitte in die Position der Fahrstufe drei, war diese sofort zugeschaltet. Der Lokführer musste daher an den Anzeigen kontrollieren, dass die notwendigen Strö-me an den Fahrmotoren nicht überschritten wurden.

Drehte man den

Steuerkontroller in die entgegengesetzte

Richtung, wurde die

Zugkraft reduziert und beim Erreichen der mittleren

Stellung ausgeschaltet. Die

Hüpfer reagierten daher unverzüglich, so dass

man keine

Trennhüpfer benötigte um die Zugkraft schlagartig abzuschalten.

Die normalen Hüpfer der

Hüpfersteuerung übernahmen diese Aufgabe. So war

eine schnelle und zuverlässig funktionierende Steuerung vorhanden.

Um gefährdete Personen zu warnen, oder um vor

Bahnübergängen das obligate Achtungssignal zu geben, war über dem

Führerstand eine mit

Druckluft betriebene

Pfeife montiert worden. Diese

wurde vom Lokführer mit einem Druckknopf im

Steuerkontroller aktiviert. Je

nach Stärke des Druckes auf den Knopf ergab es einen anderen Klang. Die

bekannten Klangfolgen waren daher von Geschick des Lokführers abhängig.

Verzögert werden konnte der

Triebwagen mit der

pneumatischen

Bremse. Diese Bremse stand in jedem Fall zur Verfügung und

wurde deshalb vor der Fahrt geprüft. Im Betrieb wurde jedoch die

elektrische

Widerstandsbremse des Triebwagens aktiviert. Dazu wurde der

Steuerkontroller einfach aus der Mittelposition gegen den Uhrzeigersinn

verdreht. Die Wendeschalter gruppierten nun die

Fahrmotoren so um, dass

der elektrische Bremsbetrieb möglich wurde.

Die Regelung der

elektrischen

Bremse erfolgte auf die

gleiche Weise, wie die Regelung der

Zugkraft. Das heisst, mit dem

Steuerkontroller konnte die

Bremskraft erhöht oder reduziert werden. Wobei

jetzt in umgekehrter Richtung gearbeitet werden musste. Je weiter man sich

mit der Anzeige des Steuerkontrollers aus der Mitte entfernte, desto

stärker war die Beschleunigung, oder die Verzögerung des

Triebwagens.

Jedoch war mit der

elektrischen

Bremse keine Bremsung

bis zum Stillstand möglich, so dass die elektrische Bremse vor dem Halt

abgeschaltet werden musste. Der Zug konnte nun mit der pneumatischen

Bremse angehalten werden. Dazu benutzte der Lokführer beide Hände und

konnte die pneumatische Bremse parallel zur elektrischen Bremse bedienen.

Die Verzögerung blieb somit in etwa im gleichen Rahmen.

Die Türe wurde, sofern vom Lokführer eine Freigabe

erfolgt war, durch die Steuerung mit Hilfe von

Druckluft geöffnet. Die

geöffneten Türen blieben jedoch offen, so dass nicht jeder Reisende den

Schalter betätigen musste. War die Abfahrzeit erreicht, wurde der Zug durch den Zugführer abgefertigt. Das konnte mit einem an der Seite vorhandenen Schalter erfolgen. Damit konnte der Zugführer dem Lokführer ein Signal übermitteln.

Dieses Signal war die

Zustimmung zur Abfahrt und galt daher als

Abfahrer-laubnis. Diese Lösung

erleichterte den Vorgang bei der Abfahrt eines Zuges in engen

Kurven und

wurde vom Personal häufig genutzt. Nach einer Wartezeit schloss der Lokführer mit einem elektrischen Signal die Türen. Dazu wurde ein Befehl zur Türe gesandt und die pneumatische Regel-ung dazu bewegt, den Schliesszylinder mit Druckluft zu versorgen.

Die Türen wurden nun geschlossen und konnten nur gegen die

Kraft der

Druckluft geöffnet werden. Eine Überwachung in Form eines

Einklemm-schutzes gab es jedoch nicht, die Türe wurde einfach zugeknallt.

Die weiteren Handlungen des Lokführers wiederholten

sich nun. Eine im

Triebwagen eingebaute

Lautsprecheranlage erlaubte dem

Zugführer die Ansage des nächsten Haltes. Die Anlage besass daneben jedoch

auch ein Abspielgerät. So konnten die Reisenden auch mit Musik berieselt

werden. Gerade bei den Ausflügen nach Stresa, war diese Form der

Unterhaltung beliebt. Im

Regionalverkehr wurde jedoch eher das Mikrophon

benutzt.

Bleibt eigentlich nur noch die Ankunft in einem

Depot.

Um den

Triebwagen auszuschalten, wurden die bei der Einschaltung erwähnten

Handlungen in umgekehrter Richtung ausgeführt. Natürlich war es jetzt

nicht mehr nötig, die Funktion der pneumatischen

Bremsen zu prüfen, denn

die Fahrt war beendet und der Triebwagen in einem Nachtlager. Jedoch

konnte es nun auch in den Unterhalt gehen, wo Veränderungen vorgenommen

wurden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bevor die eigentliche Inbetriebnahme beginnen konnte,

musste der

Bevor die eigentliche Inbetriebnahme beginnen konnte,

musste der

Wie bei den zuvor abgelieferten

Wie bei den zuvor abgelieferten

Beim

Beim

Damit waren die Bedingungen für eine korrekte Fahrt

erfüllt und der Lokführer konnte, sofern er dazu die Erlaubnis erhalten

hatte, den

Damit waren die Bedingungen für eine korrekte Fahrt

erfüllt und der Lokführer konnte, sofern er dazu die Erlaubnis erhalten

hatte, den

Mit der Wahl der entsprechenden

Mit der Wahl der entsprechenden

Gehen wir davon aus, der der

Gehen wir davon aus, der der