|

Entwicklung und Bestellung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Es war schnell klar, der Betrieb wünschte

sich kräftige Verschublokomotiven für die schweren

Rangierdienste

in

Bahnhöfen,

die in stark bewohnten Gebieten lagen. Nur, war es noch lange nicht

sicher, ob dieser Wunsch auch in Erfüllung gehen würde, denn es war klar,

dass damit eine neue spezielle Serie von

Triebfahrzeugen

erschaffen würde. Letztlich wurde jedoch dem Verwaltungsrat ein

entsprechendes Gesuch unterbreitet.

Spannend dabei war eigentlich nur, dass

diese nicht auch bei den neu entstehenden Anlagen im Lim-mattal und bei

Lausanne eingesetzt werden sollten, sondern nur an der Grenze. Die Techniker im Unternehmen konnten daher das Pflichtenheft für die Erbauer erstellen. Damit wurde die neue Lokomotive, die bisher eher eine Idee war, erstmals genau definiert und so war zu erkennen, was bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB für eine Maschine erwartet wurde. Eigentlich können wir vorgreifend sagen,

dass man schlicht eine überall einsetzbare und dabei primär elektrisch

betriebene

Lokomotive

wünschte. Benötigt wurde eine Lokomotive, die erstmals als Eem 6/6 bezeichnet wurde. Sie sollte dabei als Ergänzung zur vorhandenen Baureihe Ee 3/3 IV eingesetzt werden. Diese Maschine sollte bei der

Leistung

der Reihe Ee 6/6 entsprechen und daher rund 1000 PS umfassen. Für eine

Zweikraftlokomotive war das eine erstaunliche Leistung, die da gefordert

wurde, denn es musste dieser Wert ja mit zwei Varianten erreicht werden. Es wurde vom Besteller erwartet, dass die

Zugkräfte

sowohl elektrisch, als auch thermisch erbracht werden können. Abstriche

gestand man lediglich beim Betrieb mit

Dieselmotor bei den

Geschwindigkeiten zu. Diese durften in diesem Fall den halben Wert

aufweisen. Ein Punkt, der berücksichtigte, dass

Diesellokomotiven selten

über sehr hohe

Leistungen verfügten und daher eine gegenüber dem

elektrischen Teil geringere Ausnutzung zu erwarten war.

So konnten die schweren

Kompositionen leicht durch die Talbremsen auf den

Ablaufberg gezogen

werden. Dort wurde dann auf elektrischen Betrieb umgestellt und die

Geschwindigkeit erhöht. Das passte zu den Talbremsen, die oft nur langsam

befahren werden durften. Die Angaben zu den

Zugkräften wurden natürlich auch

angegeben. So wurden ungefähr 230 kN als

Anfahrzugkraft vorgesehen und für

die

Leistungsgrenze legte man eine Geschwindigkeit von 25 km/h im

elektrischen Betrieb fest. Dabei sollte eine Zugkraft von 100 kN erbracht

werden. Thermisch galt die gleiche Zugkraft, jedoch durfte die

Leistungsgrenze bereits bei 13 km/h erreicht sein. Damit war die andere

Charakteristik der

Dieselmotoren berücksichtigt. Da die neue Baureihe als Verschublokomotive vor den

Ablaufbergen eingesetzt werden sollte, wurden auch Hinweise zu den

Eigenschaften bei langsamer Fahrt eingebaut. Gerade hier hatten

elektrische

Lokomotiven Nachteile, da die sehr langsam drehenden

Fahrmotoren kaum

Leistung

erbringen konnten. Um diese Drehzahl zu erhöhen,

wurde darauf hingewiesen, dass die

Höchstgeschwindigkeit bei 65 km/h

liegen sollte. Daneben wurden auch auf den ersten Blick

nebensächlich erscheinende Hinweise eingebaut. So wurde klar auf den

Einbau einer

Zugsammelschiene verzichtet, jedoch forderte man, dass auch

bei kaltem Wetter der Betriebswechsel in den Betrieb mit

Dieselmotor ohne

Verzögerung und ohne Einbusse bei der

Leistung

zu erfolgen hatte. Hier

ging es darum, dass ein

Kaltstart vermieden werden sollte und dies auch

während dem Einsatz.

Wollte man nun umstellen, waren die Werte für ein-en Start ohne Probleme zu

gering. Die Folge wären Schäden am

Dieselmotor und entsprechend einen

Aufenthalt in der

Hauptwerkstätte. Mit einer

Vor-heizanlage konnte das

jedoch vermieden werden. Das von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgearbeitete Pflichtenheft umfasste neben den oben aufgeführten Angaben zur Leistung und zu den erwarteten Zugkräften, auch Hinweise zur Richtung der Bauart. Es wurde ein zentraler

Führerstand wie bei den an-deren

Rangierlokomotiven vorgesehen. Damit war klar erkennbar, dass hier keine

Maschine erschaffen werden sollte, die grosse Strecken zurücklegen musste.

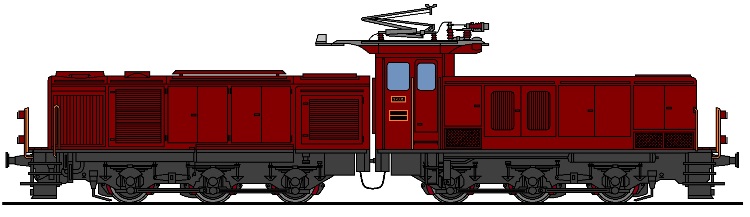

Viele wichtige Bauteile sollten von anderen Bau-reihen übernommen werden. Wie genau man diesen Punkt sah, zeigt sich, wenn wir die als Vergleich herangezogenen Modelle betrachten. Dabei sollte der

thermische Teil von der

Lokomo-tive

Bm 4/4 übernommen werden. Das galt

nicht nur für einige Bauteile, sondern auch für die

Leistung der

Lokomotive und damit kam es zu einer speziellen Situation. Der

Dieselmotor

der Reihe Bm 4/4 hatte durchaus genug Leistung. Dieses Muster galt als ideal. Dank der grossen Serie

waren hier sehr viele Ersatzteile vorhanden, die man hier gleich

mitbenutzen konnte. Zudem zeigte sich, dass der Motor besonders robust

ausgefallen war und es daher selten zu Problemen damit kam. Ein Vorteil

bei einer

Lokomotive mit langen Standzeiten und einem kurzen Start für ein

paar Minuten. Danach stand der Motor wieder still, was gerade bei der

Erwärmung schlecht war.

Das ging schlicht nicht, weil der thermische Teil dazu schlicht

zu schwach geworden wäre, denn der elektrische Teil hatte eine deut-lich

höhere

Leistung und so konnte die dreiachsige Maschine hier als Muster

genommen werden. Jedoch wurde klar darauf hingewiesen, dass die Ausrüstung mit vier Stromsystemen nicht mehr gewünscht wurde. Elektrisch sollte die neue Baureihe lediglich für Wechselstrom mit 15 000 Volt und 16 2/3 Hertz ausgelegt werden. Sollten Abschnitte mit nicht passender

Spannung befahren werden, wurde dazu der

Dieselmotor

genutzt. Der Aufwand

für die elektrische Ausrüstung wurde daher reduziert. Dass man sich damit

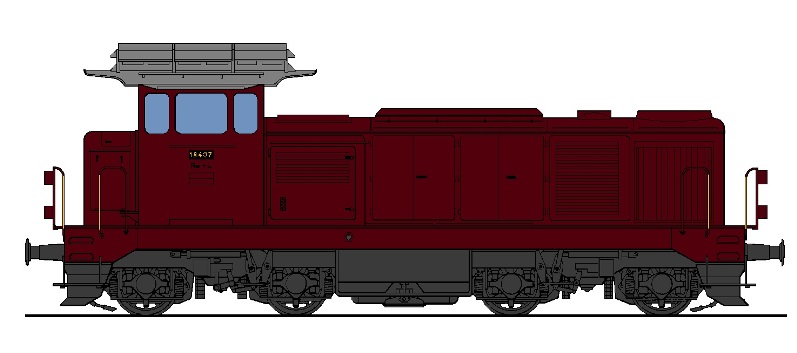

Probleme schaffte, wusste man nicht. Die neue Baureihe war daher ein Modell, das zwischen

den elektrischen Lösungen und den

Diesellokomotiven angeordnet wurde. Das

war aus der Bezeichnung Eem 6/6 gut zu erkennen und es sollte auch bei der

Vergabe der Nummern berücksichtigt werden. So kam hier die

Gruppe

beginnend mit der Nummer 17 001 zur Anwendung. Diese Nummern lagen somit

auch zwischen den elektrischen Lösungen und den Dieselmaschinen. Letztlich konnte das

Pflichtenheft

der Industrie

übergeben werden. Als

Staatsbahn, waren die Schweizerischen Bundesbahnen

SBB jedoch verpflichtet nur die Industrie im eigenen Land anzuschreiben.

Ausländische Lösungen, auch wenn es sie gegeben hätte, konnten daher nicht

umgesetzt werden. Erneut sollte eine sehr spezielle Baureihe entstehen,

die durchaus in geringer Stückzahl erstellt werden könnte und sich so bei

den Exoten einreihte.

Dabei steuerte die

Lokomotive

für die Strecke ei-gentlich nur den

Stromabnehmer bei. Alle anderen Teile

kamen von den verbliebenen vier Modellen. Die so mögliche Reduktion bei

den Ersatzteilen gefiel dem Besteller. Letztlich erfolgte von den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB am 14. Dezember 1965 ein Auftrag für sechs Lokomotiven der Baureihe Eem 6/6. Diese sollten die Nummern 17 001 bis 17 006 erhal-ten

und bis im Jahr 1969 ausgeliefert sein. Damit waren lediglich vier Jahre

für die Entwicklung und den Bau vorgesehen. Eine kurze Zeit, die jedoch

wegen der bekannten Teile durchaus eingehalten werden sollte. Wirklich

viel Neues gab es nicht. Weitere

Lokomotiven dieser Baureihe wurden zwar in

Aussicht gestellt, jedoch vorderhand noch nicht ausgelöst. Die

Staatsbahnen wollten zuerst die Erfahrungen abwarten und sich dann

entscheiden, ob diese Baureihe weitere Verwendung finden würde. Dabei ging

es durchaus um die Ausrüstung der neuen

Rangierbahnhöfe mit den passenden

Verschublokomotiven. Im Vordergrund stand hier sicherlich der neue

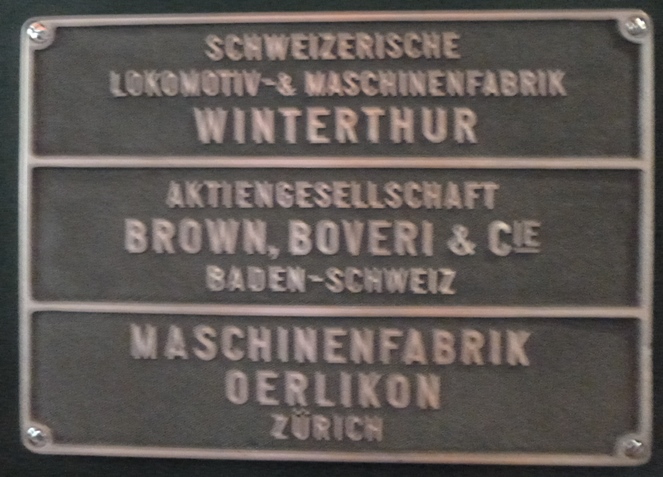

Rangierbahnhof Limmattal. Für den mechanischen Teil der neuen Maschine und die

thermische Ausrüstung derselben zeichnete sich die Schweizerische

Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur verantwortlich. Dort

hatte man mit den Baureihen Em 3/3 und

Bm 4/4 durchaus die entsprechenden

Erfahrungen sammeln können. Zudem galt diese Firma als üblicher Mechaniker

bei den in der Schweiz gebauten

Lokomotiven. Eigentlich keine

Überraschung.

In Genève sollten die

Lokomotiven der Baureihe Eem 6/6 daher auch endmontiert und schliesslich

der

Staatsbahn übergeben werden. Eine übliche Lösung, die lange Überfuhren

vermied. Auch der Elektriker war keine grosse Überraschung, denn dieser hatte schon die Lokomotiven der Baureihe Ee 3/3 IV geliefert und so das Muster, das hier herhalten musste. Hinzu kam, dass es in diesem Werk noch Kapazitäten gab und so die Bauzeit verkürzt werden konnte. Wie

so oft, sollte die neue

Lokomotive bereits geliefert sein, als die

Bestellung erfolgte. Ein Problem, das man auch heute noch kennt und sich

kaum ändern wird. Da es während dem Bau zu Lieferverzögerungen bei den elektrischen Komponenten kam, konnte die erste Lokomotive dieser Baureihe erst im Jahr 1970 fertig erstellt werden. Sie wurde daher nicht

fristgerecht am 19. Mai 1970 den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

übergeben. Die Auslieferung der Baureihe Eem 6/6 endete mit der Nummer

17 006 am 12. Februar 1971. Weitere Maschinen dieser Reihe sollten jedoch

nicht mehr bestellt werden. Es kamen somit in einer Zeit der Ölkrisen lediglich

sechs exotische Maschinen in den Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB. Diese waren bei näherer Betrachtung nicht einmal so speziell gewesen,

wie man meinen könnte. Es lohnt sich daher, wenn wir einen etwas genaueren

Blick auf die Zweikraftlokomotive der Baureihe Eem 6/6 werfen, denn

schliesslich stand sie damit alleine da. Seien Sie jedoch nicht

überrascht, wenn viele Teile bekannt sind.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Dieser

Antrag für eine neue

Dieser

Antrag für eine neue

Genau genommen sollte die neue Baureihe die gleichen

Lasten ziehen. Wenn dabei jedoch Abschnitte ohne

Genau genommen sollte die neue Baureihe die gleichen

Lasten ziehen. Wenn dabei jedoch Abschnitte ohne

Sie müssen bedenken, im Winter konnte es im Be-trieb

passieren, dass lange Zeit mit der

Sie müssen bedenken, im Winter konnte es im Be-trieb

passieren, dass lange Zeit mit der

Für den elektrischen Teil nahm man die

Für den elektrischen Teil nahm man die

Bei den Angeboten stach ein Modell heraus. Dieses

könnten wir durchaus als Flickwerk von fünf Bau-reihen bezeichnen. So

wurden hier Teile vorgese-hen, die bei den Reihen

Bei den Angeboten stach ein Modell heraus. Dieses

könnten wir durchaus als Flickwerk von fünf Bau-reihen bezeichnen. So

wurden hier Teile vorgese-hen, die bei den Reihen

Die elektrische Ausrüstung sollte von der Firma

Société Anonym des Ateliers de Sécheron SAAS in Genève geliefert werden.

Hier hatte man die Erfahrungen mit der Baureihe

Die elektrische Ausrüstung sollte von der Firma

Société Anonym des Ateliers de Sécheron SAAS in Genève geliefert werden.

Hier hatte man die Erfahrungen mit der Baureihe