|

Betriebseinsatz Teil 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

In den Zeiten der Dampflokomotiven waren die

Inbetriebsetzungen

lange nicht so umfangreich, wie das heute der Fall ist. Trotzdem waren

auch dort gewisse Arbeiten vor der Auslieferung vorzunehmen und dabei war

der

Kessel

sehr wichtig. Diese unter Druck stehenden Behälter waren schon damals

genau kontrolliert und staatlich abgenommen. Daher musste jede

Lokomotive

vor der Auslieferung zur Kesselabnahme.

Besonders nicht im Bereich der

Feuerbüchse,

da es sonst zu Explosionen kommen konnte. Erst dann konn-te auch das Feuer

entfacht werden. Der abgelassene Druck im

Kessel

wurde jetzt durch den erzeugten Dampf wieder erhöht. In dem Moment, wo die Sicherheitsventile öffneten, wurde geprüft, ob der Kessel auch mit dem vorge-gebenen Druck beaufschlagt wurde. Erst wenn diese Venti korrekt arbeiteten, konnte die Abnahme be-endet werden. Die letzte Handlung war das Anbringen der

Plomben bei den

Sicherheitsventilen.

Diese durften im Betrieb nicht mehr verstellt werden. Die staatlichen

Siegel sorgten dafür, dass das auch so blieb. Die Kesselabnahme war von jeder

Lokomotive

zu absolvieren. Sofern diese erfolgreich war, konnte die Lokomotive an den

Besitzer ausgeliefert werden. Damals fuhren die Maschinen meistens in

eigener Kraft zu einem

Bahnhof

der als Übergabe vorgesehen war. Mit 45 km/h dauerte die

Überführung

von München recht lange. Auch später ab Winterthur sollte es keine kurze

Fahrt geben, dazu waren diese Modelle einfach zu langsam unterwegs. Bei allen

Lokomotiven

der

Gotthardbahn war der Ort der Übergabe immer der

Bahnhof

von Rotkreuz. Bei diesem begann die eigene Strecke und auf der fuhren die

Triebfahrzeuge

der Gotthardbahn in deren Verantwortung. Wie sie dorthin kamen, war der

Bahn egal, denn dafür waren immer die Hersteller verantwortlich. Die

Übergabe war keine grosse Sache, die Lokomotive wurde begutachtet und dann

ging es meistens nach Arth-Goldau.

Zwar sicherte der Hersteller immer zu, dass

er gut gearbeitet hat. Da Kontrolle bekanntlich besser ist, wurde diese

auch gemacht. Es sollte nicht immer korrekt gearbeitet werden. Nach der erfolgten Abnahme ging es dann an die Versuchsfahrten. Dabei wurden die Zugkräfte geprüft und gleichzeitig das Personal auf dem Fahr-zeug geschult. Das Lokomotivpersonal, das mit diesen Modellen fahren sollte, war sehr schnell klar. Alle Dampfloko-motiven der Gotthardbahn wurden im Titularsystem betrieben. Daher waren pro

Lokomotive

nur eine

Gruppe

von ein paar Mann zu schulen. Danach war dieses Mo-dell bereit für den

Einsatz. Der Einsatz der neuen schweren

Güterzugslokomotive

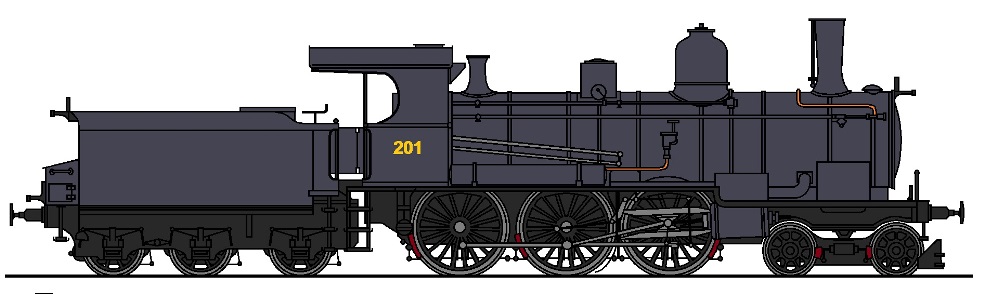

ist schnell geklärt, denn viel verrät der Name. Die Modelle der Baureihe D

wurden somit ab der Eröffnung der

Gotthardbahn im schweren

Güterverkehr

eingesetzt. Dort konnte die hohe

Zugkraft

genutzt werden. Da der Bestand knapp war, wurden diese Maschinen kaum auf

den flachen Strecken verwendet. Es war eine Berglokomotive und das sollte

sie von der ersten Minute unter Beweis stellen. Nach einer Maschine der Baureihe

C, die den

Güterzug

von Rotkreuz nach Erstfeld gebracht hatte, wurde die D vorgespannt.

Zusammen mit einer weiteren C am Schluss

ging es dann die steile

Bergstrecke

hoch nach Göschenen. Ab dort war dann die schwere

Güterzugslokomotive

alleine mit dem Zug unterwegs. Bei der Talfahrt vermochte die

Gegendruckbremse

den schweren Zug nicht zu halten, daher mussten also die

Bremser

auf den

Güterwagen

viel arbeiten.

Der Zug fuhr indes weiter nun einfach im

Schlepp einer anderen Maschine der Reihe D. Die am Monte Ceneri benötigten

Vorspann- und

Schiebelokomotive

wurden von der Reihe C, oder auch

CI gestellt. Sofern in Erstfeld eine Lokomotive verfügbar war, kam es auch zu Einsätzen auf den flachen Strecken. Wobei man diese getrost ignorieren kann, denn diese Modelle wurden für Bergstrecken gebaut, also wur-den sie auch dort eingesetzt. Besonders der

Güterverkehr

war in diesem Punkt un-erbittlich. Immer neue Züge mussten im

Fahrplan

eingebunden werden. Die Baureihe D konnte sich also kaum über mangelnde

Arbeit beklagen. Die ersten Monate im Betrieb zeigten, dass

sich die

Gotthardbahn bei einem Punkt gewaltig geirrt hatte. Der erwartete

Güterverkehr

war deutlich grösser, als die Prognose meinte. Nahezu täglich verdoppelten

sich gewisse Verkehre. Das brachte der jungen Gesellschaft viel Geld ein,

sorgte aber dafür, dass die

Lokomotiven

sehr stark ausgelastet waren. Dank neuen Modellen musste der Unterhalt

noch nicht so intensiv ausgeführt werden. Trotzdem sah es schnell so aus, dass die

Flotte von 15

Lokomotiven

nicht gross genug war. So mussten weitere Modelle bestellt werden. Mit den

weiteren acht im Jahre 1883 gelieferten Lokomotiven wollte man endlich

genug Maschinen für den

Güterverkehr

haben. Jedoch sorgten die neuen Lokomotive dafür, dass noch mehr Züge an

den Gotthard geschickt wurden. An der Auslastung dieser 23 Lokomotiven

änderte sich nichts.

Ein Punkt dabei war der

Kessel,

denn für diesen wa-ren die Betriebsstunden massgebend. Bei einer

Lo-komotive,

die im Betrieb nie zur Ruhe kam, kann man sich ausrechnen, wie schnell

diese Betriebs-stunden erreicht wurden. War das der Fall stand ein Besuch

in der

Hauptwerkstätte

an. Der Einsatz führte dazu, dass es einzelne

Loko-motiven

durchaus schafften in einem Jahr zweimal zur

Revision

in der

Hauptwerkstätte

vorzu-sprechen. Solch kurze Interwalle waren auch damals selten und wurden

eigentlich nur bei der

Gotthardbahn erreicht. Der Grund merkte die Baureihe D am eigenen

Leib, denn der

Güterverkehr

stieg von Minute zu Minute. So war schnell klar, die 23 Modelle reichten

schlicht nicht mehr aus. Die Sturm- und Drangjahre am Gotthard

bewirkten schnell, dass die auch 23 Exemplare nicht ausreichenden waren.

Der

Güterverkehr

übertraf auch die Erwartungen der kühnsten Experten. Die

Gotthardbahn war ein voller Erfolg, den die

Lokomotiven,

die in geringer Stückzahl vorhanden waren, deutlich zu spüren bekamen. Oft

ruhten sie nur, wenn neue

Kohlen

geladen wurden. Dann ging es gleich wieder los. So war es nicht weiter verwunderlich, dass

die

Lokomotiven

im Jahre 1886 erneut Zuwachs erhielten. Die vier nun von Maffei

abgelieferten Maschinen erweiterten den Bestand dieser Lokomotiven auf 27

Stück. Das zeigt, dass die

Gotthardbahn im

Güterverkehr

mit den

Triebfahrzeugen

sehr zu frieden gewesen sein musste, denn neue Modelle gab es bisher nicht

und so blieb die Reihe D vorerst die grösste Lokomotive der Gotthardbahn.

Der einzige Punkt, bei dem die Modelle der

Reihe D mitmachen mussten, waren die neuen Bezeichnungen. In Zukunft

sollten die schweren

Güterzugslokomotiven

als Baureihe D4T be-zeichnet werden. Sonst änderte sich nichts. Der Verzicht auf den V-Messer kann sicherlich hinterfragt werden. Bei der neuen Vakuumbremse waren nur die Reisezugwagen ausgerüstet worden. Mit solchen hatten die schweren Güterzugs-lokomotiven schlicht nichts zu tun. Ihnen bleiben die

Güterzüge

auf den

Bergstrecken.

Diese waren so langsam, dass auch das Problem mit dem

V-Messer

erklärt ist, denn wer mit 20 km/h den Berg hoch kroch, war sicher nicht zu

schnell. Nach einem Einsatz von fünf Jahren im schweren Bergdienst, können wir ein erstes Fazit ziehen. Die Lokomotiven verrichteten ohne grössere Problemen den schweren Güterverkehr. Beim nahezu pausenlosen Einsatz floss viel Wasser in den Kessel. Etliche

Tonnen

Kohle

wurden in der

Feuerbüchse

verbrannt. Die Baureihe D4T machte das Programm anstandslos mit und

eigentlich war nur der Mangel ein grosses Problem. Der Unterhalt dieser

Lokomotiven

war daher recht intensiv, was aber zum Betrieb passte. Gerade der

regelmässige Unterhalt erfolgte in kurzen Intervallen und das verlangte,

dass die Lokomotive in der

Hauptwerkstätte

weilte. Damit sie schnell wieder in Betrieb genommen werden konnte, wurde

einfach ein Ersatzkessel aufgebaut und das defekte Exemplar der

Revision

unterzogen. Die Lokomotive zog derweil wieder

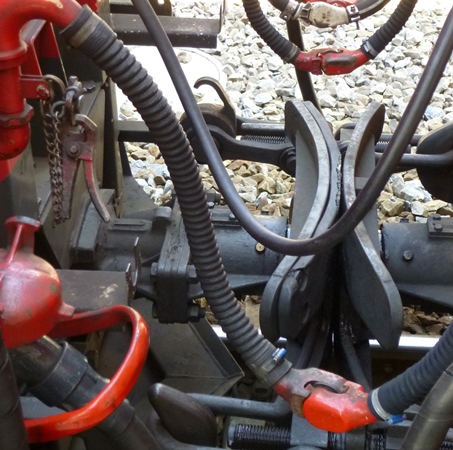

Güterzüge. Nach nur einem Jahr wurden die Versuche mit

der

Vakuumbremse

eingestellt und nahezu gleichzeitig solche mit einer Lösung die mit

Druckluft

arbeitete, begonnen. Diese

Druckluftbremse

stammte aus Amerika und konnte dort schon grosse Erfolge verzeichnen.

Besonders die langen

Güterzüge

funktionierten in den USA besser mit der

Bremse.

Bei der

Gotthardbahn sollte die

Westinghousebremse

jedoch nur bei den

Reisezügen

verwendet werden. So überrascht es wenig, dass die schweren

Güterzugslokomotiven

als einzige nicht mit dieser

Bremse

versehen wurde. Nur schon der für den Einbau erforderliche Aufenthalt in

der

Hauptwerkstätte

konnte der Betrieb nicht verkraften. Was fahren konnte, sollte das tun und

nicht wegen etwelchem Blödsinn in der Werkstätte stehen. Es fehlte einfach

an ausreichend Maschinen für solche Aktionen. Es musste neues

Rollmaterial

her.

Deren Preis war jedoch so hoch, dass die Gott-hardbahn nach vier Lokomotiven die Lieferung be-reits wieder einstellte. Die Lösung für das Problem sollte eigentlich

eine neue

Tenderlokomotive

sein, die alle bisherigen Modelle in den Schatten stellte. Im Jahre 1890 verloren die

Lokomotiven

somit den Status der grössten Lokomotive der

Gotthardbahn. Die neue

Tenderlokomotive

der Baureihe D6 übertraf die Modelle

D4T bei den meisten Werten deutlich. Eigentlich war die D4T nur bei den

mitgeführten Vorräten etwas besser. So konnte sie mehr

Kohlen

und auch Wasser mitführen. Doch die anderen Werte, waren übertroffen

worden. Doch noch musste die neue Lokomotive zeigen, was sie konnte. Mit der neuen

D6 und den 31

Lokomotiven

der Baureihe D4T konnte der immer noch zunehmende

Güterverkehr

bewältigt werden. Zusätzliche Verbesserungen erreichte man auch mit einem

effizienten Einsatz. Was fahren konnte, wurde genommen und so fanden sich

plötzlich die schweren

Güterzugslokomotiven

als

Vorspannlokomotive

für einen

Reisezug

wieder. Um im Winter die

Reisezugwagen

zu heizen, gab es daher die

Dampfheizung. Sie müssen sich die D4T als

Vorspannlokomotive

vor dem

Schnellzug

vorstellen. Wegen der als Vorspann verwendeten

Lokomotive

kroch der Zug förmlich den Gotthard hoch. Der Hinweis, dass das Pflücken

der Blumen während der Fahrt verboten sei, hatte bei 20 km/h sicherlich

seine Berechtigung erhalten. Aber immerhin fuhr der Zug und das war in

diesen Jahren wirklich oft eines der grossen Wunder.

Wenn das in einem

Tunnel

der Fall war, wurde es zum be-hinderten Verkehr noch gefährlich. Das Thema

mit einer grossen

Tenderlokomotive

der

Bauart

Mallet musste daher nach einem Stück beerdigt werden. Die Reihe D4T gab den Takt an und dazwischen tummelten sich ein paar Modelle C3T, die auch immer zahlreicher wurden. Die D6, die mit sich selber zu kämpfen hatte, wurde kaum wahrgenommen, auch wenn sie gigantische Kräfte erzeugen konnte. Die schwersten

Güterzüge

wurden dank der Erhöhung der

Zughakenlast

mit mehreren

Lokomotiven

geführt. Eine D4T und eine C3T zusammen an

der Spitze und eine wei-tere C3T oder D4T

am Schluss. Es kamen an der Spitze oft auch zwei D4T zum Einsatz. Das hing in erster Linie davon ab, ob man Lokomotiven zur Verfügung hatte. Auch mit einem Bestand von 31 Exemplaren war

man knapp bestückt. Mehr

Lokomotiven

brachten am Gotthard unweigerlich mehr Züge und die wurden immer schwerer.

Eine D4T vor einem Zug des

Güterverkehrs

reichte oft nicht mehr aus, so dass man zwei Maschinen benötigte. Nur

hatte man kaum zwei D4T frei. Einen guten Punkt hatte die Reihe

D6. Mit den vier Maschinen konnten

grosse

Zugkräfte

erzeugt werden. Im Jahre 1894 kam der zweite Versuch mit vier in einem

Fahrzeug arbeitenden

Dampfmaschinen.

Die Reihe

Sie kamen in der Folge in den Güterverkehr und sorg-ten so dafür, dass die Reihe D4T etwas entlastet wurde. Das bedeutete aber unwei-gerlich, dass nun

eine in die

Hauptwerkstätte

konnte. Dort wurde die

Westinghousebremse

eingebaut und auch gleich ein

V-Messer

eingeführt. Nun sah man auch beim

Güterzug

das Tempo. Auch wenn nun eine Entspannung spürbar war,

mussten weitere Modelle der Reihe D4T beschafft werden. Immer mehr Züge

mussten mit zwei Exemplaren bespannt werden. Da der bisherige Hersteller

in Ungnade gefallen war, wurden bei der SLM in Winterthur weitere fünf D4T

in der normalen Ausführung und fünf in einer verbesserten Version

bestellt. Die normalen Modelle sollten 1895 geliefert werden und die

modifizieren 1902. Mit 36 Exemplaren war die Reihe D4T bei der

Menge noch nicht an der Spitze angelangt, denn die Baureihe

C3T hatte immer noch ein paar Exemplare

mehr. Diese halfen nun so gut es ging den schweren

Güterzugslokomotiven,

denn an einen Abschwung beim

Güterverkehr

war nicht mehr zu hoffen. Jede neue D4T schien gleich einen neuen

Güterzug

mitzubringen. Was fahren konnte, fuhr und das war schon immer so. Die grosse Veränderung sollte es auf der

politischen Ebene geben. Die fünf grossen

Privatbahnen

verwickelten sich immer mehr in Aktiengeschäfte. Bei der finanziell

starken

Gotthardbahn standen die Aktien der

Schweizerischen

Centralbahn

SCB

im Vordergrund. Das passte der

Nordostbahn

NOB

um Alfred Escher nicht und so ging man auch auf den Einkauf. Im Gegensatz

zum Gotthard vergass man dabei, dass noch Züge verkehren sollten.

Die Verstaatlichung der fünf grössten

Privatbahnen

war so eine, denn im Vorfeld wurde oft mit illegalen Methoden versucht das

Resultat korrekt zu bekommen. Letztlich lässt sich das Stimmvolk nicht

erpressen und schon gar nicht von einem Alfred Escher. Als gezählt worden war, stand fest die Tage der Pri-vatbahnen und somit der Gotthardbahn waren gezählt. Es war nun am Bundesrat die Meinung des Volkes umzu-setzen. Als erstes wurde eine formelle Gesellschaft

gebildet, die auf den Namen Schweizerische Bundesbahnen SBB hören sollte.

Danach wurden die

Privatbahnen

verstaatlicht. Da-zu mussten die Aktien der Privatbahnen durch den Bund

übernommen werden. Am Gotthard musste der Verkehr aber weiter

gehen und dieser verlangte nach neuen

Lokomotiven.

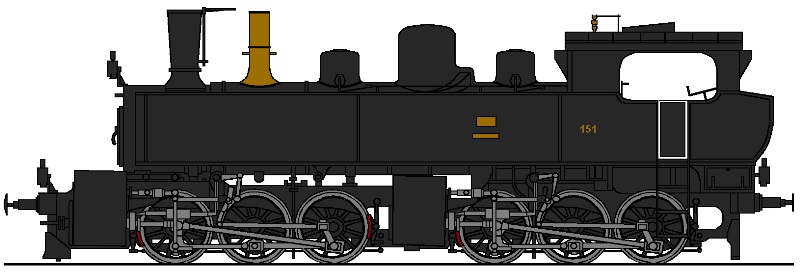

Die mit der SLM vereinbarte Lieferung fand daher statt und so kamen fünf

modifizierte Maschinen in den Betrieb. Diese hatten etwas mehr

Leistung

und bekamen zur Unterscheidung die Nummern 141 bis 145. Es sollten die

letzten Lokomotiven sein, die Nummern der

Gotthardbahn bekamen, denn die Bezeichnung D 4/4 entsprach schon

den

Staatsbahnen. Es kann klar erkannt werden, die

Gotthardbahn war nun in den letzten Zügen, aber nicht mit den

letzten Zügen. Gerade der

Güterverkehr,

der sich in den letzten Jahren erfreulich entwickelte hatte, war immer

noch im Wachstum. Wenn auch nicht mehr so schnell. Trotzdem die tägliche

Arbeit musste erledigt werden und das konnte die Baureihe D 4/4 sehr gut,

auch wenn die ältesten Modelle schon die dritte Bezeichnung hatten.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

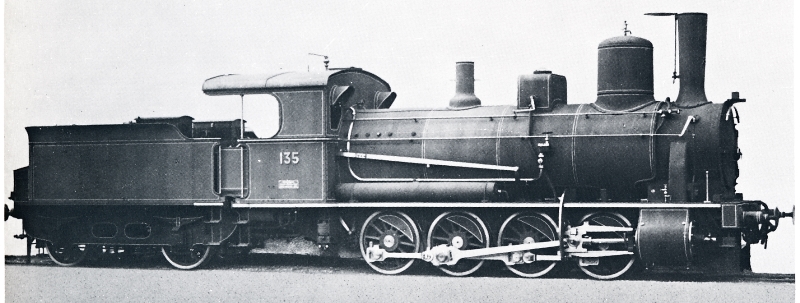

Bei

der Kesselabnahme werden die Bauteile auf den Betriebsdruck gebracht und

dann genau kontrolliert, ob irgendwo Wasser austritt. Auch unter dem hohen

Druck durfte das nicht passieren.

Bei

der Kesselabnahme werden die Bauteile auf den Betriebsdruck gebracht und

dann genau kontrolliert, ob irgendwo Wasser austritt. Auch unter dem hohen

Druck durfte das nicht passieren. Im

Im

In

Biasca war dann Schluss. Die

In

Biasca war dann Schluss. Die

So

eine grosse Auslastung bei Dampflokomotiven führt schnell zu ersten

kleineren Problemen. Die Be-triebszeiten und Fahrwege waren für die

Planung des Unterhaltes wichtig.

So

eine grosse Auslastung bei Dampflokomotiven führt schnell zu ersten

kleineren Problemen. Die Be-triebszeiten und Fahrwege waren für die

Planung des Unterhaltes wichtig. Nur

ein Jahr nach der Erweiterung der Flotte, begann bei der

Nur

ein Jahr nach der Erweiterung der Flotte, begann bei der

Der

Der

Die

Die

Die

neuen Modelle der Rei-he

Die

neuen Modelle der Rei-he  Um

eine Lösung für das Problem zu erhalten, war eine Volksabstimmung

angesetzt worden. In der Schweiz war und ist das üblich und nicht selten

geht es um wichtige Themen.

Um

eine Lösung für das Problem zu erhalten, war eine Volksabstimmung

angesetzt worden. In der Schweiz war und ist das üblich und nicht selten

geht es um wichtige Themen.