|

ETCS in der Schweiz |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die

Zugsicherungen

in der Schweiz waren zum Teil veraltet. So war mit dem System

Integra-Signum

keine

Bremskurve

vorhanden und sie wirkte nur punktuell. Das war auf Grund des sehr hohen

Alters nicht überraschend und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB waren

sich dieser Tatsache bewusst und so wurden eine neue Lösung entwickelt die

deutlich besser war, da damit auch die Bremskurven sicher überwacht werden

konnten.

Die Befreiung aus diesen

Bremskurven

konnte mit den ZUB-Schleifen jederzeit erfolgen. Ohne dieses Kabel ging

das nur manuell und bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h, die dann bis

zum Ende der

Kurve

überwacht wurde.

Neue Signale und eine neue

Zugsicherung

zeigten, dass die

Staatsbahnen

der Schweiz durchaus bereit waren, auf eine komplette Erneuerung zu

setzen. Wie seinerzeit bei der Elektrifizierung sollten innert weniger

Jahren die alten Teile verschwinden. Doch auch hier war das Problem, dass

ZUB 121

nur zu einem horrenden Preis zu bekommen war. Erneut kam der Verdacht auf,

dass sich die Industrie daran bereichern wollte.

Die komplette Umstellung der

Zugsicherung

war vom Tisch und

ZUB 121

wurde nur punktuell eingebaut. Spannend dabei war, dass das neue

Signalsystem mit ZUB

121 gepaart vermutlich ohne Probleme bei 200 km/h eingesetzt werden

konnte. Verpasste der Lokführer das

Signalbild, wurde ihm

der überwachte Wert an der Anzeige von ZUB 121 ausgegeben. Dazu kam es

nicht mehr, da die internationalen Normen das nicht zuliessen.

Mit dem Schritt zu höheren Geschwindigkeiten

von über 160 km/h benötigten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ein

neues System, das eine Signalisation in den

Führerstand

erlaubte. Obwohl man Lösungen hatte, mussten die Regeln der

UIC

eingehalten werden. Damit war klar für über 160 km/h musste mit einem

System gearbeitet werden, das die Stellung von virtuellen Signalen in den

Führerstand ermöglichte.

Die im benachbarten Ausland verwendeten und

bewährten Systeme wurden jedoch nicht in die Planung einbezogen. Wir

müssen daher schnell auf diese Systeme blicken und nachsehen, warum die

Schweiz nicht zugriff. In Deutschland wurde die LZB verwendet. Diese wurde sogar noch ver-bessert und mit CIR-ELKE ergab sich ein gutes System für hohe Ge-schwindigkeiten, aber auch für konventionelle Strecken. Das grösste Problem war hingegen das im Geleise verlegte Kabel.

Die Baudienste der Schweiz waren diesem immer

noch feindlich gestellt, da es den Unterhalt behinderte. Die Kollegen in

Deutschland hätten vermutlich gerne gezeigt, wie es geht. In Frankreich kam das System TVM zur Anwendung. Diese Abkürzung steht für Transmission Voie-Maschine. Es erlaubte Geschwindigkeit bis hoch zu den Werten für die Rekorde.

Auch hier musste eine permanente Übertragung

erfolgen und dazu wurden codierte Signale in den Gleisstromkreisen

genutzt. So waren spezielle Bedingungen an den Aufbau der

Gleisanlagen

vorhanden und daran hatten die Baudienste keine Freude.

Gerade die funktionierenden Systeme aus den

beiden erwähnten Ländern, zeigten das Problem der Schweiz. In keinem

anderen Land hatten die Baudienste eine so grosse Macht, wie in der

Schweiz. Alle Baugruppen von neuen Einrichtungen wurden bekämpft, wenn es

den Unterhalt behindern konnte. Selbst die erwähnte Schlaufe bei

ZUB 121

wurde insofern bekämpft, dass man deren Sinn nicht erkennen konnte. Also

baute man sie nicht ein.

Das aus dem Katalog benötigte ETCS Level 2 war erst eine grobe Idee und es war schlicht noch nicht erprobt worden.

Die genauen Bestimmungen waren erst in der

Aus-arbeitung. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sollten daher die

Arbeit leisten. Für die Versuche mit ETCS Level 2 wählte man die Strecke zwischen Olten und Luzern aus. Der Ent-schied fiel auf diese Strecke, weil man dort nur eine geringe Anzahl Personal ausbilden musste.

Die geografisch optimal gelegene Strecke

musste zudem mit einer verbesserten Signalanlage ausge-rüstet werden.

Daher war sie für die Versuche mit der neuen Führerstandssignalisation

nach ETCS Level 2 optimal geeignet.

Somit hatte man das Labor für die Versuche

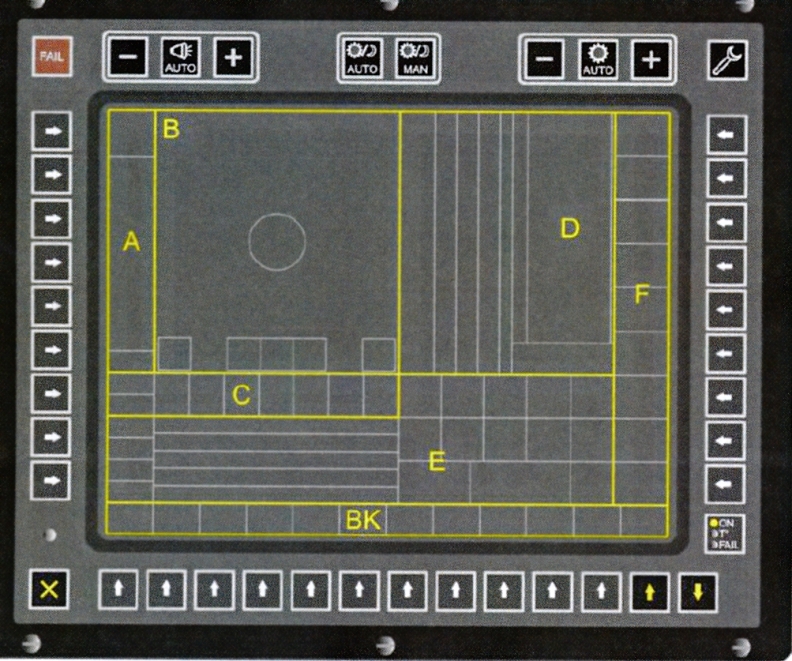

mit der FSS. In der damaligen Version war das System sehr komplex und

sollte auf der Strecke zwischen Zofingen und Sempach-Neuenkirch eingesetzt

werden. Dazu wurden die Signale entfernt und die neuen Baugruppen

montiert. Die Baudienste hatten dabei die grösste Freude, denn man musste

nur noch Blechtafeln montieren und das ging zur Not auch an einem Masten,

der ja dort schon stand.

Mit einer geringen Anzahl von

Lokomotiven der Baureihe

Re 4/4 II

und Re 460

begannen die Versuche auf der benannten Strecke. Wie so oft, waren die an

das System gestellten Anforderungen viel zu hoch. Man wollte, wieder

einmal die Eier legende Vollmilchsau und bekam davon kaum etwas. Es lohnt

sich, wenn wir die FSS auf dieser Strecke kurz ansehen. Natürlich erwähne

ich nur, was später wieder aufgegeben wurde.

Eine Spielerei, deren Nutzen sich den meisten Leuten entzieht. Selbst Lokführer fanden die Fülle von Informationen eher lästig.

Ausgerechnet der wichtigste Punkt, war ein

kleines gelbes Drei-eck am Rand und es konnte kaum erkannt werden. In der Zeit der Versuche wurde aber auch ERTMS vervollständigt und an neue Ideen angepasst. Die Auswirkungen waren schlicht gigantisch.

Auch wenn heute bei der FSS im-mer noch von

ETCS Level 2 ge-sprochen wird, mit dem Aufbau der Strecke zwischen

Sempach-Neuenkirch und Zofingen haben aktuelle Anlagen schlicht nichts

mehr gemeinsam. Letztlich trugen diese Fahrten dazu bei, dass das System

heute zuverlässig funktioniert.

Mit der Weiterentwicklung von ERTMS und der

beharrlichen Weigerung der Bahnen, die Ideen der EU auch wirklich

umzusetzen, führten dazu, dass die Politiker die Umstellung auf ETCS auf

gewissen Verkehrswegen verlangten. Dazu gehörten in erster Linie die

Korridore im

Güterverkehr

durch die Schweiz. Der einzige Grund dahinter waren nicht Verbesserungen

bei der Sicherheit, sondern geringere Gebühren für den Transport der

Güter.

Damit war klar, ETCS wird umfangreicher

werden, als geplant und nicht nur die neuen Strecken betreffen. Die

Schweiz verwendet von den nun definitiven Normen eine grössere Anzahl. Ein

genauerer Blick darauf und auf die Veränderungen soll zeigen, wie sich

ETCS ausgewirkt hatte und wie unreif die Sache ist. Aber wenn Politiker im

Spiel sind, ist auch nichts anderes zur erwarten, denn ein Abschluss

könnte die erfolgreiche Wiederwahl behindern.

LEVEL 0:

Der Level 0, so provisorisch er sein mag, ist in der Schweiz nicht

endgültig beerdigt worden und ist als Version durchaus noch vorgesehen.

Sämtliche mit Signalen versehenen Strecken der Schweiz können mit dieser

Version befahren werden. Die Unterschiede zu anderen Systemen waren auch

nicht so gross und wir müssen etwas genauer hinsehen, denn ETCS Level 0

kann durchaus spannend für die

EVU

sein.

Das gilt auch für ZUB, das nun aber auf die

Version

ZUB 262

ct aufgewertet wurde. Die

Spulen

im

Ge-leise

waren verschwunden und bei den

Lokomo-tiven konnten die

Sonden der

Zugsicherung

entfernt werden. Der grosse Vorteil für die EVU war, dass sie ihre Lokomotiven nicht mit einem grossen Aufwand um-bauen mussten. Der Level 0 funktioniert auch, wenn die Maschinen die klassischen Baugruppen hatten.

Der Vorteil lag bei den Kosten, denn der

Einbau der Anzeigen für ETCS muss bei den Herstellern teuer bezahlt

werden. So müssen für die Ausrüstung einer

Lokomotive Preise von bis zu

500 000 Franken be-zahlt werden.

Gerade kleinere

EVU

konnten sich das nicht leisten, denn man war dort oft froh, wenn man auf

dem Markt für Occasionen eine Maschine ergattern konnte und nun kommt da

so ein Politiker daher gelaufen. Der verlangt, dass man ein System

einbaut, das mehr kostet, als das Fahrzeug selber. Da macht nun wirklich

niemand mehr mit. Da die

Infrastruktur

der Schweiz durchaus für höhere Level ausgelegt ist, betrifft es nur

Lokomotiven.

Lokomotiven ohne Baugruppen von ETCS benutzen die

Möglichkeiten von

ETM

um trotzdem über die

Zugsicherung

Integra-Signum

und

ZUB 262

ct zu verfügen. Der Einbau wird daher nur vorgenommen, wenn

auch der Level 2 befahren werden will. Damit bieten sich aber auch die

anderen Level an. Doch nicht alle Ausrüstungen können nach dem Level 1 LS

verkehren. Daher müssen wir uns die Ausrüstungen doch noch etwas genauer

ansehen.

Ältere Ausrüstungen wurden nach dem Standard

Baseline 2 aufgebaut und sie können nicht nach dem Level 1 verkehren.

Ausserhalb von Level 2 Be-reichen wird nach den Normen von Level 0

ge-fahren. Spannend wird es bei Neuanschaffungen. Da sich ETCS mittlerweile etabliert hat, kommen neue Fahrzeuge nur noch mit dieser Ausrüstung in den Betrieb. Damit ist eigentlich der Weg frei für die Ablösung der alten Systeme und der Schritt zu neueren Lös-ungen, die mit der aktuelleren Baseline 3 versehen wurden.

Doch die Rechnung geht für die Politiker

nicht auf, denn Transporte die gratis sind, kriegt man nicht mit hohen

Betriebskosten.

Erklären will ich das anhand eines grösseren

EVU.

Grösser heisst nicht, dass man mehr Geld zur Ver-fügung hat, denn das ist

überall bei den Bahnen zur Mangelware geworden. Was auch keine grosse

Neuerung ist, aber leider immer noch eine Tatsache. Nach Jahren, wo man

mit viel Aufwand versucht hatte, die alten Modelle noch im Schwung zu

halten, musste endlich eine Erneuerung der Flotte ins Leben gerufen

werden.

Für die neuen

Lokomotive

verlangte man ETCS nach der Baseline 2. Angeführt wurde dabei, dass

alleine die Kosten für die Schulung des Personals auf ETCS Level 1 LS

nicht gestemmt werden könne. Sie müssen bedenken, dass diese Ausbildung

eine mehrtägige Schulung mit Prüfung umfasst. Da ist es deutlich billiger,

das neuen Modell mit dem Level 0 verkehren zu lassen. Wir hingegen machen

den Schritt.

LEVEL 1:

Wesentlich spannender wird es beim Level 1 von ETCS. Dieser Level arbeitet

bekanntlich mit den vorhandenen Aussensignalen und ETCS ersetzt nur die

vorhandene

Zugsicherung.

Mit anderen Worten, sowohl

Integra-Signum,

als auch

ZUB 262

ct sind nicht mehr vorhanden. Damit das möglich ist,

müssen aber die Anzeigen von ETCS vorhanden sein. Daher lohnt sich die

Ausrüstung nur, wenn auch der Level 2 abgedeckt wird.

Mit dem reinen Level 1 müssen auch die

älteren Modelle ausgerüstet werden. Die Kosten wären schlicht nicht mehr

zu stemmen gewesen. So nahm man das Zepter in die eigene Hand und sah eine

Anpassung vor. Die Anpassung des ETCS Level 1 führte zur Definition vom Level 1 LS. Dabei steht das LS für Limited Supervision und wir können feststellen, dass die neuen Bereiche nur noch in dieser Sprache gehalten werden.

Doch nun zum Level 1 LS. Bei diesem können

weiterhin die bei den Balisen gesendeten Telegramme von EURO-ZUB und

EURO-Signum genutzt werden. Erst auf dem Fahrzeug kommt dann das Level 1

zum Einsatz. Auf den Strecken in der Schweiz sind mittlerweile sämt-liche Signale der Hauptstrecken mit Balisen ausgerüstet worden. Diese können sowohl mit dem Level 0, als auch mit dem Level 1 LS befahren werden.

Nur auf genau definierten Strecken kommt der

Level 2 vor, den wir im Anschluss noch ansehen werden. Der Weg für eine

neue

Zugsicherung

war daher von Seite der

Infrastruktur

frei, aber das war auch nur ein kleiner Teil.

Fahrzeuge mit

Führerstand

müssen um mit dem Level 1 LS verkehren zu können eine Ausrüstung nach den

Spezifikationen der Baseline 3 haben. Fahrzeuge mit einer älteren Version

können also nicht nach diesem Level fahren und benutzen auf Abschnitten

mit Signalen weiterhin das Level 0, das ja längst verschwunden sein

sollte. Aber die Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge alle paar Jahre,

kann sich niemand mehr leisten.

Die von diesem System ausgegeben

Bremskurven

sehen bestimmte Abschnitte vor, bei der eine Geschwindigkeit erreicht

werden muss. Für das Fahrpersonal sind diese Punkte jedoch nicht zu

erkennen. Das alleine ist aber noch kein Problem. ETCS verfügt allgemein über Bremskurven die ausge-sprochen flach aufgebaut wurden. In der Schweiz ist sich das Personal jedoch steilere Kurven gewohnt. So kommt ein Lokführer nicht auf die Idee rund

400 Meter vor dem roten Signal noch mit 40 km/h zu fahren. Der

Schnellzug

muss also am

Perron

vorbei schleichen und ab der Mitte auf 15 km/h und somit auf die

Befreiungs-geschwindigkeit verzögern, was etwas lang ist. Auch andere Anzeigen sind in den Büros nicht optimal gewählt worden. Insbesondere der beim Signalsystem L vorhandene Fahrbegriff 6 kann nicht erkannt werden.

Das ist so, weil diese kurze Fahrt nun

wirklich in keinem anderen Land verwendet wird. Es muss also bei den

Bremskurven

und bei den Anzeigen noch eine Verbesserung erfolgen, denn wenn auch

Güterzüge

nach diesem Level fahren, kann es Probleme geben.

Mit dem Level 1 LS hat sich erstmals gezeigt,

dass es nicht so leicht sein wird, in Europa eine einheitliche

Sicherung

umzusetzen. Gerade die Ausgestaltung der

Bremskurven

führte beim Level 2 schon zu Diskussionen und dieses wollen wir uns

ansehen, denn in der Schweiz wurde geplant dieses bis 2035 generell

einzuführen. Solche Zeitspannen hatten wir doch schon bei den Signalen des

Typs N gehabt und sie konnten nicht

eingehalten werden.

LEVEL 2:

Kommen wir nun zum Level 2 von ETCS und damit zur eigentlichen

Signalisation in den

Führerstand.

Die Schweiz hat die Ausrüstung mit diesem System beschlossen. Doch bevor

wir uns die Ausrüstung in der Schweiz etwas genauer betrachten, müssen wir

uns erinnern, dass beim Level 2 keine klassischen Signale mehr vorhanden

sind. Vielmehr gibt es spezielle Lösungen, die mit diesem Level umgesetzt

werden.

Jedoch stellen sich uns nun Fragen nach dem Zeit-plan, denn bis 2035 sollte die Schweiz nach diesem System arbeiten.

Das war nicht die Idee der EU, sondern vom

BAV, das für die Schweiz zuständige Bundesamt. Das hatte aber einen neuen

Punkt zur Folge. ETCS Level 2 sollte daher auch auf konventionellen Strecken angewendet werden. Bei diesen entstanden aber andere Anforderungen als auf Neubaustrecken. Hier gab es Bahnhöfe, wo ein Zug anhalten konnte und es wurde in diesem auch regelmässig rangiert.

Es mussten also zusätzliche Lösungen gefunden

wer-den und die führten dazu, dass die Strecken mit dem Level 2 in zwei

Bereiche aufgeteilt wurden und die müssen wir uns ansehen. Der konventionelle Geschwindigkeitsbereich KGB hat ausser mit der hier verwendeten Abkürzung nichts mit dem russischen Geheimdienst aus Agentenfilmen zu tun.

Vielmehr ist beim KGB eine Anlage zu verstehen, auf der Geschwindigkeiten

bis zu 160 km/h zugelassen sind. Wie es der Begriff schon sagt, wir

befinden uns hier im Bereich der konventionellen Signale und der

konventionell aufgebauten Strecken mit den

Bahnhöfen.

Auch

wenn die normalen Strecken eigentlich auch in diesem Bereich gehören, der

KGB beschränkt sich auf bestehende Anlagen, die neu nach den Regeln von

ETCS Level 2 befahren werden. Auf eine Vorstellung der damit versehenen

Strecken verzichte ich, denn es ist einfach, hier können neue Abschnitte

in wenigen Jahren dazu kommen uns so müsste diese Liste laufend angepasst

werden. Auf die Signale von ETCS hat das aber keine Auswirkungen.

Bisher galt in der Schweiz die Geschwindigkeit von 200 km/h als

Höchstgeschwindigkeit

der Züge. Die 250 km/h sind jedoch im

Basistunnel

am Gotthard erstmals zugelassen und nun auch im

FDV

berück-sichtigt worden. Der Unterschied zum KGB besteht darin, dass hier nicht mehr regelmässig rangiert wird und sich der Bereich auf die drei neuen Basistunnel am Ceneri, am Gotthard und am Lötschberg beschränkte.

Auch

die

Neubaustrecke zwischen Rothrist

und Mattstetten gehört in den Bereich des EGB. Neue Abschnitte in diesem

Bereich sind zwar möglich aber nicht weiter vorgesehen, da die

Halteorte in diesem

Bereich nicht vorgesehen sind. Im weiteren Verlauf dieser Seite werden immer wieder Punkte von ETCS Level 2 erwähnt, die sich in den konventionellen Geschwindigkeitsbereich KGB und in den erweiterten Geschwindigkeits-bereich EGB aufteilen.

Dort

werde ich ausschliesslich die Abkürzungen verwenden. Sie müssen sich daher

die Begriffe KGB und EGB merken und immer bedenken, nur beim EGB fährt man

in der Schweiz schneller als 160 km/h.

Bevor ich es noch vergesse, der bei den Grundlagen erwähnte Level 3 kommt

in der Schweiz nicht zur Anwendung. Die damit verbundenen Massnahmen an

allen im Land und im benachbarten Ausland eingesetzten Fahrzeugen lässt

die Umsetzung des Levels 3 schlicht nicht mehr zu. Damit deckte sich die

Vorstellung der Schweiz durchwegs mit den restlichen Nationen, die ETCS

verwendeten und daher ähnlich arbeiteten.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | Die Gotthardbahn | Die Lötschbergbahn | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Das

zweite unter dem Namen

Das

zweite unter dem Namen

Um

nicht auf die Systeme

Um

nicht auf die Systeme

Bei

der Ausrüstung der Strecke sollten alle erdenklichen Informa-tionen

eingebaut werden. So war damals noch vorgesehen, dass man die vor einem

verkehrende Züge anhand der Zugnummern erkennen konnte.

Bei

der Ausrüstung der Strecke sollten alle erdenklichen Informa-tionen

eingebaut werden. So war damals noch vorgesehen, dass man die vor einem

verkehrende Züge anhand der Zugnummern erkennen konnte. Bei

Fahrzeugen, die nach dem Level 0 verkehren, werden die

Bei

Fahrzeugen, die nach dem Level 0 verkehren, werden die

Die

Ausrüstung der wichtigen Güterkorridore in Europa mit diesem Level ist von

der europäischen Union vorge-sehen und muss von den Bahnen umgesetzt

werden. Diese waren aber keineswegs darüber erfreut.

Die

Ausrüstung der wichtigen Güterkorridore in Europa mit diesem Level ist von

der europäischen Union vorge-sehen und muss von den Bahnen umgesetzt

werden. Diese waren aber keineswegs darüber erfreut. In

der Schweiz verkehren die ersten Fahrzeuge mit einer Ausrüstung nach der

Baseline 3 und damit mit ETCS Level 1 LS. Bei diesen hatten sich nun aber

auch erste Probleme gezeigt.

In

der Schweiz verkehren die ersten Fahrzeuge mit einer Ausrüstung nach der

Baseline 3 und damit mit ETCS Level 1 LS. Bei diesen hatten sich nun aber

auch erste Probleme gezeigt. Auf

diesen Punkt werde ich hier nicht näher ein-gehen, denn ETCS Level 2 ist

das eigentliche Thema dieser Seite und damit die dort vorhandenen Signale

und deren Folge.

Auf

diesen Punkt werde ich hier nicht näher ein-gehen, denn ETCS Level 2 ist

das eigentliche Thema dieser Seite und damit die dort vorhandenen Signale

und deren Folge.