|

Betriebseinsatz |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema |

|

||||||||||

|

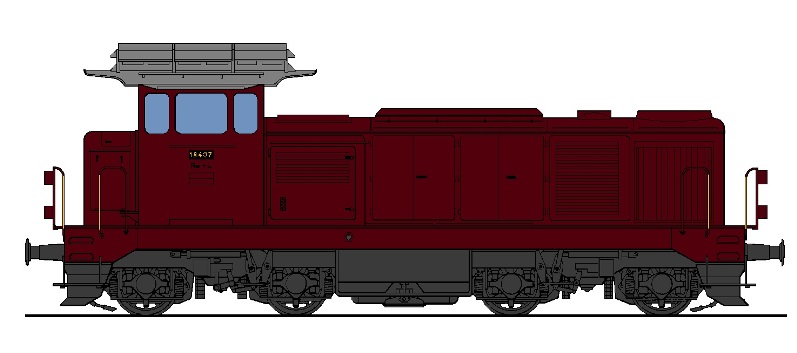

Eigentlich hätten wir hier den kürzesten Betriebseinsatz aller

Zeiten. Gerade die

Lokomotiven

Am 6/6 können mit einem Satz erledigt werden. Nach der Auslieferung kamen

die Maschinen in den

Rangierbahnhof

Limmattal und sie blieben dort bis zur

Ausrangierung.

Damit können wir bereits zur

Baureihe

Ee 6/6 II wechseln, denn bei deren Karriere gab es mehr Bewegung. Es wurde

eine Lokomotiven an einen anderen Ort versetzt.

Die ersten Maschinen wurden im Jahre 1976 vom Her-steller an die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB über-geben. Dabei gelangten die fertigen

Lokomotiven

über Basel in die Schweiz. Nach dem Zoll kam die Reise nach Zürich.

Auch wenn im neuen

Rangierbahnhof

im Limmattal bereits die ersten Züge rangiert wurden, ging es mit der

neuen

Lokomotive

an die

Inbetriebsetzung.

Auch wenn in der Regel

Diesellokomotiven

einfach waren, hier war es der neuartige

Antrieb,

der geprüft werden musste. Niemand wusste damals was die

Asynchronmotoren

wirklich leisten konnten. Der

Versuchsbetrieb

damit fand 1976 statt und an diesen konnte sich niemand erinnern.

Die umfangreichen

Versuchsfahrten

führten die

Lokomotiven

Am 6/6 auch vor Züge. Oft wurde eine elektrische Lokomotive als Last

mitgeführt und so die nagelneue

Diesellokomotive

richtig gefordert. Bei einer

Anfahrzugkraft von 400 kN musste man aber auch eine kräftige

Bremslokomotive

haben. Daher war oft auch ein ebenso neues Modell der Reihe

Re 6/6 mit von der Partie. Ein paar

Wagen dienten als zusätzliche Last für die Fahrt.

Viel wurde über diese Versuche nicht berichtet. Es war noch eine

Zeit, wo diese kaum auf grosses Interesse stiessen und da viele andere

neuen Modelle auf die Strecken kamen, fiel die knurrende

Diesellokomotive

nur wenigen Leuten auf. Als es dann wirklich bekannt wurde, was das Teil

leisten konnte, war es schon zu spät und die Maschinen der

Baureihe

Am 6/6 verschwanden im neuen

Rangierbahnhof

vor den Toren von Zürich.

Auch hier lief die

Funkfernsteuerung

nicht immer so, wie man dies erwartet hatte. Die Idee, dass der

Rangier-lokführer während dem Versuch andere Aufgaben über-nimmt, war

nicht so durchdacht, denn niemand hätte für den Stopp gesorgt. Zwei weitere Lokomotiven waren in der neuen Ausfahr-gruppe mit dem Auszug beschäftigt. Bei diesem Einsatz werden die formierten Züge aus der Richtungsgruppe in die Geleise für die Ausfahrt gezogen.

Durch die Änderung des Konzeptes im RBL kann es zu diesem

besonderen Einsatz. Damit waren jedoch bis zu fünf

Lokomotiven

eingeplant. Die verbliebende Maschine war als Reserve vorgesehen, oder sie

war gerade im Unterhalt. Kleinere Unterhaltsarbeiten an den Lokomotiven wurden im dazu vorgesehenen Depot des Rangierbahnhofes ausge-führt. Wie auch an anderen Orten, hatten diese Bahnhöfe eigene Depots erhalten.

Zumindest zu Beginn, waren aber nur die Lokführer für die

Rangierlokomotiven

hier zu Hause. Die geplanten Streckenlokführer sollten noch ein paar Jahre

auf sich warten lassen. Das

Depot

mit Werkstatt war daher nicht sonderlich ausgelastet.

Für den schweren Unterhalt mussten die

Lokomotiven

den neuen

Rangierbahnhof

im Limmattal verlassen. Dabei reisten die Maschinen geschleppt nach dem

Bahnhof

von Biel / Bienne und wurden dort der

Hauptwerkstätte

überstellt. Wie alle anderen

Diesellokomotiven

waren die neuen schweren

Verschublokomotiven

dort zugeteilt worden und das sollte auch für die bestellte Reihe Ee 6/6

II gelten, da sie sehr nahe verwandt sein sollte.

Dazu gehörte der neue Eingangsstromrichter. Bisher wurde noch

nicht mit dem umgekehrten Fluss des

Stro-mes

gearbeitet und die Maschine hatte die erste

Nutz-strombremse

mit statischen

Umrichter.

Daher kam es auch hier zu sehr intensiven

Versuchs-fahrten,

die auf unterschiedlichen Strecken ausgeführt wurden. Anlässlich dieser

Versuchsfahrten kam die

Lokomotive

auch an den Gotthard. Wollte man die Funktion der

elektrischen

Bremse auch während längerer Zeit testen, kam man nicht um

diese Strecke herum. Die hier verbaute Lösung konnte im Gegensatz zur

Baureihe

Am 6/6 dauerhaft betrieben werden.

Wie weit in den Süden die Maschine dabei vorstiess, ist mir nicht

bekannt. Jedoch kann gesagt werden, dass es viele Jahre dauern sollte, bis

wieder eine Ee 6/6 II so weit in den Süden reiste. Sie war als Ersatz für

einen Veteranen der Gotthardstrecke vorgesehen und auch sie sollte ihre

Erfahrungen mit der Strecke auch machen können. Das Problem war eher die

Auslastung der Strecke, die kaum mehr Versuche zuliess.

Mit dem Abschluss der Versuche wurden die zehn

Lokomotiven

der Reihe Ee 6/6 II in der Schweiz verteilt. So wurden in den

Bahnhöfen

Zürich-Altstetten, Buchs SG, RBL, Schaffhausen und Winterthur je eine

Maschine stationiert. Sie ersetzten dort mit einer Ausnahme die Modelle

der

Baureihe

Ce 6/8 II und die Ausnahme

war die Maschine im

Rangierbahnhof

Limmattal, wo sich die Lokomotiven der Reihe Am 6/6 eingenistet hatten.

Sie konnte als Ersatz eingesetzt werden, denn nicht alle Arbeiten

im

Rangierbahnhof

mussten mit

Diesel

gefahren werden. Dazu gehörte auch eine der bei-den im

Verschub

eingesetzten Maschinen. Schwerer war es jedoch im Auszug auf der östlichen

Seite. Die verbliebenen fünf Maschinen kamen in den Bahnhöfen Biel/Bienne, Lausanne und St. Triphon zum Einsatz. Dabei wurden die Modelle in Lausanne im dortigen Rangierbahnhof Triage eingesetzt . Jene

in St. Triphon war mit schweren

Ölzügen

beschäftigt. Als Ersatz gab es hier kam mehr Ma-schinen und wenn, dann zog

man eine der beiden in Biel RB stationierten Maschinen ab und schickte sie

als Ersatz an einen anderen Ort. Ausgeführt wurden die Fahrten immer wieder in eigener Kraft und so kam zumindest diese Baureihe auch auf der Strecke zum Einsatz. Selbst Güterzüge wurden mit der schweren Verschublokomotive ge-zogen.

So waren auch die Modelle der Reihe Ee 6/6 II sehr gut ausgelastet

und das konnte man riskieren, denn es gab zu Beginn kaum grössere Störung.

Die verbaute Technik zeigte, was sie leisten konnte und so wurde der Weg

für

Umrichter

geebnet.

Wenn man einen Punkt als negativ ansehen will, dann waren das die

im RBL eingesetzt Modelle der Reihe Am 6/6. Der

Dieselmotor

war nicht so gut abgedichtet worden, wie man das gerne gehabt hätte. So

trat

Schmieröl

aus, das sich an der

Lokomotive

verteilte. Den Verlust ergänzte man im Unterhalt, aber die Maschinen sahen

nach wenigen Jahren sehr verschmutzt aus. Das wurde durch den Russ in den

Abgasen

noch verstärkt.

Es wurde eine grössere

Rangierlokomotive

benötigt und daher wurde die im RBL eingesetzte Ee 6/6 II auf die Reise in

die Innerschweiz geschickt. Es war die einzige Ma-schine, die an einen

neuen Ort kommen sollte, denn sonst blieben sie dem Standort treu. Da es nun im RBL am Ersatz fehlte, wurden dort einige Modelle der Reihe Bm 4/4 stationiert. Diese konnten je-doch nicht im Verschub eingesetzt werden. Da sie nicht über Funk gesteuert werden konnten, wurde die ältere Maschine im Auszug im östlichen Teil einge-setzt.

Oft fand man die Reihe Am 6/6 nur noch am Berg, da die Prozessoren

immer wieder für Störungen sorgten und so oft zwei bis drei Maschinen in

der Werkstatt weilten.

Es zeigte sich nun, dass es von den schweren

Verschub-lokomotive

zu wenige Modelle gab. Eine weitere Be-schaffung wurde jedoch

ausgeschlossen, da man die Pro-bleme mit neuen Prozessoren beheben wollte.

Die in Rot-kreuz nach wenigen Jahren wieder abgezogene Maschine der

Baureihe

Ee 6/6 II kam nicht mehr in den RBL, sondern wurde als Ersatz für die

anderen neuen Maschinen genommen. So gab es dort eine leichte Entspannung.

Wenn Sie nun Änderungen in den

Dienstplänen

erwarten, dann muss ich Sie enttäuschen, denn es gab bei

Rangierlokomotiven

kaum Bewegung und hier sogar gar keine. Es waren zu spezielle Maschinen,

die kaum an anderen Stellen eingesetzt wurden. Jedoch sollte es immer

wieder Ausnahmen geben und diese betrafen die

Baureihe

Am 6/6. Die grösste

Diesellokomotive

der Schweiz war natürlich auch an Ausstellungen gerne gesehen.

Sei es, weil er wegen der steilen Rampe in der Zu-fahrt nicht mehr losfahren konnte, oder weil die Lokomotive einen Defekt hatte.

Dann wurde die Am 6/6 auch einmal ausserhalb der

Einfahrsignale

eingesetzt. Mit der unbändigen Kraft dieser Maschinen brachten sie jeden

Zug in den

Ran-gierbahnhof. Zu ersten grösseren Problemen kam es, als die alten Thyristoren nicht mehr so leicht beschafft werden konnten. Die Industrie hatte nun die besseren GTO und daher wurden die verwendeten Thyristoren nicht mehr verbaut.

Das wirkte sich auf die Ersatzteile negativ aus und daher mussten

diese auf sehr unkonventionelle Weise beschafft werden. Als erstes sollte

es die Maschinen der

Baureihe

Am 6/6 treffen, denn hier gab es Probleme. So wurde im Jahr 2004 mit der Nummer 18 524 die erste Lokomotive der Baureihe Am 6/6 der Ausran-gierung zugeführt.

Sie ging nicht sofort in den Abbruch, denn es wurden die

Ersatzteile entnommen. Erst als auch der Ersatzteilspender leer geräumt

war, ging er in den Abbruch. Damit fehlte aber eine der Maschinen im RBL

und so wurden dort die

Dienstpläne

geändert. Eine Anpassung, die nicht mehr rückgängig gemacht wurde.

Auf der östlichen Seite waren im Auszug immer wieder Modelle der

Reihe

Bm 4/4 zu sehen. Dieses Bild

sollte sich nicht mehr ändern, denn nun wurden sie planmässig eingesetzt.

Die grossen

Verschublokomotiven

waren daher oft nur am Berg zu sehen. Der dort durchgeführte automatische

Verschub

zwang dazu, auch wenn es immer wieder knapp mit den Maschinen wurde und

dann wechselte man in den Notbetrieb am

Ablaufberg.

So

ging es nur so. Die kleinere Maschine ver-schwand wieder, als man wieder

genug einsetzbare Modelle der Reihe Am 6/6 hatte. Hier zeigten sich die

Probleme mit so speziellen Lösungen sehr deut-lich. Das Problem mit den Thyristoren konnte nicht be-hoben werden, denn dazu hätten die Stromrichter ersetzt werden müssen.

Die damit verbundenen Kosten sollten nicht gedeckt werden, daher

kam es schlicht nicht zu einer Modernisierung und Schuld dabei waren die

neuen Modelle der

Baureihe

Am 843, denn diese konnten auch mit

dem Ablaufrechner gesteuert werden. Wobei dieser dafür jedoch leicht

angepasst werden musste.

Als die Ersatzteile wieder zum grossen Mangel wurden, musste ein

neuer Spender her. Da man die

Baureihe

Am 6/6 nicht noch weiter schwächen wollte, war nun eine Maschine der Reihe

Ee 6/6 II an der Reihe. Auf die Nummer 16 811 konnte man eher verzichten.

So kam bei dieser die

Ausrangierung

im Jahre 2012 und es sollte der letzte Ersatzteilspender sein, denn es

zeigte sich, dass diese Modelle von der Technik überholt wurden.

Es sollte nicht lange gut gehen. So kam es, dass die

Lokomotiven

der

Baureihe

Ee 6/6 II zwischen 2014 und 2020 ausrangiert wurden. Im Juli 2020

verschwand die Letzte und somit können wir die Bücher dieser besonderen

Rangierlokomotive

nach einem Einsatz von 40 Jahren beenden. Auch wenn das kurz erscheint,

für die neue Technik war das eine gute Karriere. Man darf nicht vergessen,

vorher gab es kaum viele Erfahrungen mit

Umrichter.

So gut geeignet waren sie jedoch nicht und so musste man auch in

diesem

Bahnhof

auf die Reihe

Am 843 setzen. So richtig

glücklich war man mit der

Diesellokomotive

unter der

Fahrleitung

auch wieder nicht. Das auch, weil man bei den

Staatsbahnen

immer weniger davon einsetzen wollte. Daher wurde eine neue schwere Verschublokomotive aus-geschrieben, die aber auch vor den schweren Bauzügen eingesetzt werden sollte. Speziell bei diesen Maschinen war, dass sie einen Betrieb ab Fahrleitung erlauben sollten, aber trotzdem auch von der Fahrleitung unabhängig sein sollten.

Daher wurde auch ein

Antrieb

mit einem

Dieselmotor

eingebaut. Die neuen

Lokomotiven

sollten als

Baureihe

Aem 940 geführt werden.

Als die

Prototypen

der neuen

Baureihe

zuverlässig genug waren, wurden sie in den RBL versetzt. So konnten dort

die Modelle der Baureihe Am 6/6 abgelöst werden. Die Baureihe verschwand

im Jahre 2021 und damit auch die letzten

Thyristoren,

denn nun hatten die

IGBT

mit den Vierquadrantensteller den Durchbruch geschafft und die veraltete

Technik war nach einem Einsatz von immerhin 45 Jahren am Ende der

Lebensdauer.

Zwar bemühte sich das Personal im RBL um den Erhalt einer

Lokomotive

der Reihe Am 6/6. Dazu kam es jedoch nicht und so kam es, dass die grösste

je in der Schweiz gebaute

Diesellokomotive

endgültig verschwand. Ein grosser Verlust, denn an die ersten Schritte mit

der

Umrichtertechnik

sollte nichts mehr erinnern. Wir können die Bücher der ersten beiden

grösseren Reihen mit statischem

Umrichter

schliessen. Sie ebneten den Weg zur heutigen Technik.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

||||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Es

kann jedoch durchaus spannend sein, genauer hinzu-sehen. Was war passiert,

dass es nicht mehr Bewegung gab? Damit müssen wir an den Anfang der

Geschichte gehen und kommen so zuerst zur älteren

Es

kann jedoch durchaus spannend sein, genauer hinzu-sehen. Was war passiert,

dass es nicht mehr Bewegung gab? Damit müssen wir an den Anfang der

Geschichte gehen und kommen so zuerst zur älteren

Im

grossen

Im

grossen

Vier

Jahre nach den Modellen der Reihe Am 6/6 kamen die elektrischen Maschinen

mit der Bezeichnung Ee 6/6 II. Auch wenn viele Punkte bereits bekannt

waren, gab es sehr viele neue Punkte, die vor dem Einsatz geprüft werden

mussten.

Vier

Jahre nach den Modellen der Reihe Am 6/6 kamen die elektrischen Maschinen

mit der Bezeichnung Ee 6/6 II. Auch wenn viele Punkte bereits bekannt

waren, gab es sehr viele neue Punkte, die vor dem Einsatz geprüft werden

mussten. Im

RBL waren die

Im

RBL waren die

Erste

Bewegung in die

Erste

Bewegung in die

Planmässig

kamen diese aber kaum aus dem RBL. Ausgenommen davon war, wenn ein

Planmässig

kamen diese aber kaum aus dem RBL. Ausgenommen davon war, wenn ein  Dann

kamen auch Maschinen der Reihe

Dann

kamen auch Maschinen der Reihe

Die

Lücke im

Die

Lücke im