|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Es

gab im System für die

Druckluft

zwischen den

Lokomotiven

der Baureihe Re 4/4 leichte Unterschiede. So wurden bei den Maschinen mit

den Nummern 427 bis 450 nicht benötigte Leitungen entfernt. Jedoch

bewirkten diese Anpassungen im Leitungssystem der Lokomotive keine grossen

Veränderungen. Daher lohnt sich ein genauer Blick auf dieses System, das

jedoch nur funktionierte, wenn Druckluft vorhanden war.

Dabei verdichte dieses Modell in

Zylindern

die Luft und entliess sie nachher in die angeschlossenen Leitungen. Dort

verflüchtigte sich der Druck, wegen dem grösseren Volumen, jedoch wieder.

Da der Druckabfall dafür sorgte, dass die verdichtete Luft Feuchtigkeit ausschied, musste diese aus den Leitungen entfernt werden. Daher leitete man die Luft nun an einem Wasserabscheider vorbei.

Dort

benetzte die Feuchtigkeit Bleche, womit das Wasser, wie auch enthaltene

Schmiermittel,

in den darunter mon-tierten Behälter floss. Dort konnte die Emulsion beim

Un-terhalt in einer Werkstatt abgelassen und anschliessend entsorgt

werden.

Einen Schutz bot das in der Leitung vom

Kompressor

eingebaute

Überdruckventil.

Dieses öffnete sich, wenn der Druck im Leitungssystem auf einen Wert von

mehr als zehn

bar

anstieg. Fiel dieser wieder unter diesen Druck, schloss das

Ventil

wieder. Speziell war, dass wegen dem in der Leitung eingebauten

Rückschlagventil nur die Leitung vom Kompressor betroffen war. Bei den

Maschinen 401 bis 426 hätte daher in den Leitungen theoretisch ein höherer

Druck vorhanden sein können.

Gespeichert wurde die

Druckluft

vom

Kompressor

in den zwischen den beiden

Drehgestellen

montierten

Hauptluftbehältern.

Diese bildeten einen Speicher, so dass der

Kolbenkompressor

nicht dauernd arbeiten musste. Jedoch waren diese Behälter auch dazu

vorgesehen, dass die Druckluft bei abgestellter

Lokomotive

gespeichert werden konnte. Damit das funktionierte, mussten

Absperrhähne

in den beidseitigen Leitungen montiert werden.

Bei

den jüngeren Maschinen mit den Betriebsnummern 427 bis 450 befanden sie

sich jedoch wieder, wie bei den älteren Bau-reihen, aussen unter dem

Kasten im Bereich der

Hauptluftbe-hälter.

Auf die Funktion hatte das jedoch nur eine unterge-ordnete Auswirkung. Das Luftgerüst der Baureihe Re 4/4 war eine Neuerung, die bei der Maschine der Reihe Ae 4/6 eingeführt wurde und weiterver-folgt werden sollte.

Sämtliche nicht an einen bestimmten Ort

gebundenen Bauteile der

Druckluft

wurden an diesem Gerüst montiert. Bei Störungen des pneumatischen Systems

musste das

Lokomotivpersonal

nur noch dieses Gerüst kontrollieren. Absperrungen und Abtrenn-ungen waren

anhand der Stellung der Bedienhebel schnell zu finden. Die von den Hauptluftbehältern entnommene Leitung wurde als Speiseleitung bezeichnet. Ihr Druck schwankte zwischen acht und zehn bar. Angeschlossen wurden hier Verbraucher, die nicht an einem bestimmten Druck gebunden waren.

Neben den

Bremsen

und der

Sandstreueinrichtungen,

waren diese Baugruppen der

Hauptschalter

und die

Pfeife

der

Lokomotive. Letztere klang daher je nach

Luftdruck

in den Leitungen etwas anders. Wobei das Klangbild der Schweiz vom

Lokführer erzeugt wurde.

Bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426

wurde die

Speiseleitung

auch zu den beiden

Stossbalken

geführt und dienten so der Versorgung des

Steuerwagens.

Wobei diese bei den Maschinen, die ohne die Einrichtung zur

Vielfachsteuerung

ausgeliefert wurden, anfänglich noch nicht vorhanden war. Daher wurde die

Leitung damals wirklich nur bei den Baureihen benötigt wurden, die

vielfachgesteuert werden konnten.

So sollte verhindert werden, dass diese

Leitung mit jener der

Bremsen

verwechselt wurde. Eine

Verbind-ung

wurde jedoch durch die unterschiedlichen

Kupp-lungen

verhindert. Fehlte bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426 die Druckluft, konnte der Vorrat, sofern eine pas-sende Maschine vorhanden war, über die Speiseleitung ergänzt werden.

Wichtig war dies, weil ohne

Druckluft

der

Stromab-nehmer

nicht gehoben werden konnte. Bei den Mo-dellen mit den Betriebsnummern 427

bis 450 blieb je-doch nur noch die unbeliebte

Handluftpumpe

übrig. Diese Pumpe werden wir später noch genauer an-sehen. Über ein einfaches Reduzierventil wurde die Appara-teleitung an der Speiseleitung angeschlossen. Diese Leitung arbeitete mit einem Druck von sechs bar, der zudem stabil gehalten wurde.

Angeschlossen wurden hier einige mit

Druckluft

be-triebene Bauteile der elektrischen Ausrüstung. Dazu gehörten auch die

beiden auf dem Dach montierten

Stromabnehmer.

Daher wurde für den Hebevorgang derselben, Druckluft von sechs

bar

benötigt.

Mit dieser konnte von Hand ein

Stromabnehmer

gehoben werden. Ein Rückschlagventil verhinderte, dass in diesem Fall die

komplette Leitung gefüllt werden musste.

Zu

den wichtigsten Verbrauchern der

Druckluft

gehörten jedoch die pneumatischen

Bremsen.

Von diesen gab es auf den

Lokomotiven

dieser Baureihe nicht weniger als drei unterschiedliche Varianten. Dabei

war die

Schleuderbremse

noch sehr einfach aufgebaut, denn sie versorgte die

Bremszylinder

lediglich mit einem Druck von 0.8

bar.

Mehr war da nicht mehr, denn dazu waren die beiden anderen

Bremssysteme

vorhanden.

Bei

den vollwertigen

Bremssystemen

der

Lokomotive gab es eigentlich keine grossen

Überraschungen. Das galt insbesondere für die auf allen Maschinen

vorhandene

Regulierbremse.

Diese

direkte Bremse

nach

Westing-house

arbeitete mit einem Druck von maximal 3.5

bar

und sie wurde zu den

Stossbalken

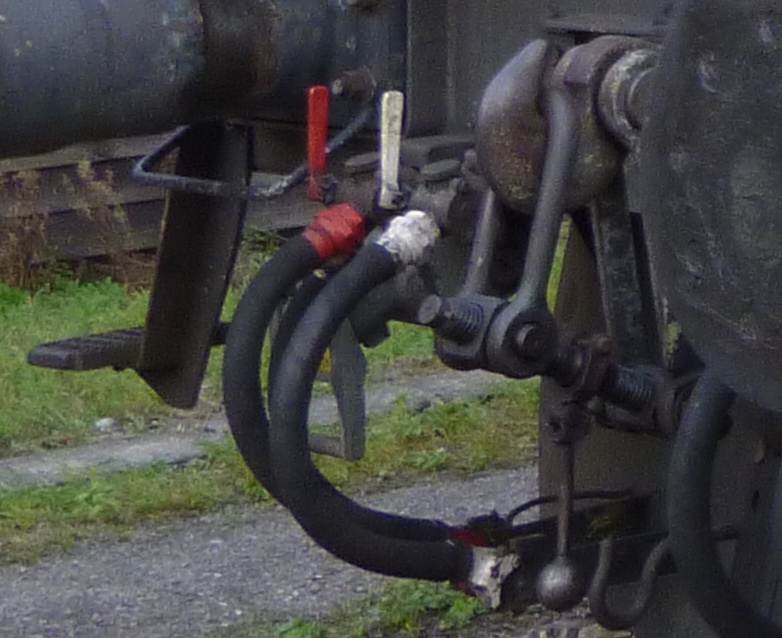

geführt. Dort hatte die Regulierbremse ebenfalls zwei Schläuche, die

spezielle

Schlauchkupplungen

mit Rückschlagventilen besassen, erhalten.

Dank den an den

Stossbalken

angebrachten Luftleitungen der

Regulierbremse

konnten auch angehängte

Reisezugwagen

abgebremst werden. Diese

Bremse

konnte jedoch auch, als von den Wagen unabhängige Bremse verwendet werden.

War der Zug jedoch damit ausgerüstet, konnte die Regulierbremse auch als

Betriebsbremse bei Fahrten in langen Gefällen verwendet werden. Jedoch war

bei diesem

Bremssystem

keine Sicherheitsfunktion vorhanden.

Die

Bremse

mit der Sicherheitsfunktion funktionierte mit einer als

Hauptleitung

bezeichneten Leitung und wurde als

automatische Bremse

bezeichnet. Diese Leitung wurde zu den beiden

Stossbalken

geführt und stand dort in jeweils zwei Schläuchen zur Verfügung. Zur

Kennzeichnung der Hauptleitung wurden die

Absperrhähne

und die

Kupplungen

mit roter Farbe gekennzeichnet. Umgekehrte Kupplung verhindern zudem das

Risiko der Verwechslung mit der

Speiseleitung.

Eine Entleerung der Leitung war durch die Sicherheitssysteme, das Brems-ventil und die Hauptleitung immer möglich. Jedoch konnte die Leitung nur durch das aktive Führerbrems-ventil gefüllt werden.

Die

Bedienung dieser Leitung wird in einem anderen Kapitel vorgestellt

wer-den. Damit mit der automatischen Bremse eine Bremsung eingeleitet werden konnte, musste auf der Lokomotive ein spezielles Steuerventil verwendet werden.

Dabei kam hier jedoch nicht das auf der Baureihe

Ae 4/6 sehr

erfolgreich eingeführte

Lst 1

zu Anwendung. Vielmehr verwendete man bei der Reihe Re 4/4 zur Reduktion

der Ersatzteile ein

Steuerventil

das von den

Leichtstahlwagen

übernommen wurde. Es war daher ein Wagensteuerventil, das hier eingesetzt

wurde.

Der Vorteil dieses

Steuerventils

war die Tatsache, dass es alle erforderlichen Drücke der neuen

Hochleistungsbremse erzeugen konnte. Nachteilig war, dass mit diesen

Steuerventilen jedoch nicht alle Versionen erzeugt werden konnten. So

besass die

Lokomotive der Baureihe Re 4/4 keine

Güterzugsbremse.

Mit fehlender

G-Bremse

und dem Wagensteuerventil, mutierte die neue Maschine jedoch vermeintlich

zu einer halbherzigen Lokomotive.

Obwohl das

Steuerventil

von den

Leichtstahlwagen

übernommen wurde, waren bei den jeweiligen

Bremsen

auf der

Lokomotive andere Drücke vorhanden. Bei

der üblichen

P-Bremse

bedeutete dies, dass maximal 3.6

bar

in die

Bremszylinder

geleitet wurden. Dieser Druck in den Bremszylindern reichte jedoch nur im

unteren Bereich der Geschwindigkeiten für eine ausreichende Bremsung mit

der Lokomotive dieser

Bauart.

Fuhr die

Lokomotive schneller, aktivierte sich ab

60 km/h die

R-Bremse.

Diese

Bremse

erhöhte den Druck in den

Bremszylindern

auf 6.8

bar.

Da der Druck jedoch höher als jener der

Hauptleitung

war, musste das

Steuerventil

wegen der R-Bremse auch an die

Speiseleitung

angeschlossen werden. Unter 50 km/h wurde die R-Bremse automatisch

deaktiviert und es wirkte wieder die übliche

Personenzugsbremse.

Diese Bremse entsprach daher jener der Baureihe

Ae 4/6.

Speziell war die Situation nur, wenn die

Lokomotive geschleppt verkehrte. Die nun

als Wagen funktionierende Maschine konnte für die

R-Bremse

nicht mehr genug Druck erzeugen, da nur die

Hauptleitung

zur Verfügung stand. Aus diesem Grund durfte in diesem Fall nur die

übliche

Personenzugsbremse

angerechnet werden. Das war klar ein Unterschied zu den

Leichtstahlwagen,

wo die R-Bremse lediglich die Hauptleitung benötigte.

So konnten Bremsungen der

Regulierbremse

ohne grosse Probleme mit der

automatischen Bremse

über-lagert werden. Ein wichtiger Punkt, wenn der Zug im Gefälle verzögert

werden musste, denn dann kam die automatische Bremse zur Anwendung. Der Bremszylinder wurde daher mit Hilfe der Druckluft in Bewegung versetzt und besass eine Feder, die den Kolben bei Wegfall der Druckluft wieder in den gelösten Anschlag verbrachte.

Die Rückholfeder darf jedoch nicht mit den

heute üb-lichen

Federspeicherbremsen

verwechselt werden. Das Prinzip mit der Rückholfeder wurde damals bei

sämtlichen eingesetzten Fahrzeugen der Schweiz-erischen Bundesbahnen SBB

angewendet.

Am

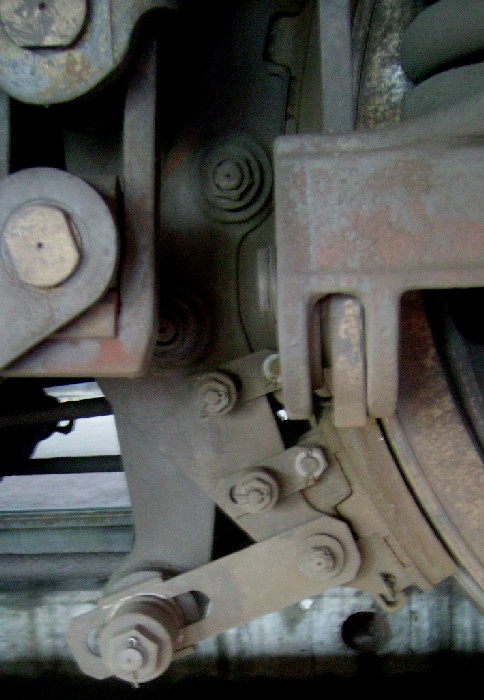

Bremszylinder

in jedem

Drehgestell

war ein damals übliches

Bremsgestänge

angeschlossen worden. Dieses Gestänge besass zur Korrektur an die

Abnützung der

Bremsklötze,

einen automatischen

Gestängesteller

der

Bauart

Stopex. Damit war eine automatische Anpassung vorhanden, so dass die

Lokomotive immer über die gleiche

Bremswirkung verfügte. Ein Punkt, der bei den hohen Geschwindigkeiten

wichtig war.

Jedes

Rad

wurde von beiden Seiten mit jeweils zwei

Bremsklötzen,

die direkt auf die

Lauffläche

wirkten, abgebremst. Die Bremsklötze dieser

Klotzbremse

waren als

Bremssohlen ausgeführt worden. Sie wurden jeweils zu zweit in

einem speziellen

Sohlenhalter

befestigt. Dieser Sohlenhalter war letztlich mit dem

Bremsgestänge

und dem

Bremszylinder

verbunden. Auf die Funktion hatte das keinen Einfluss, jedoch konnte die

Wartung vereinfacht werden.

Mit der Personenzugsbremse konnte im Bremszylinder ein maximaler Druck von 3.6 bar erzeugt werden. Das bewirkte bei maximalem Druck ein Bremsgewicht von 46 Tonnen. Bei der Bremsrechnung wurde daher bei Anwendung der P-Bremse bereits ein Bremsverhältnis von 80% erreicht.

Im Vergleich zu den anderen Baureihen hatte

die Baureihe Re 4/4 damit bereits sehr gute

Bremsen

erhalten. Lediglich die Reihe

Ae 4/6 hatte mit der

R-Bremse

einen besseren Wert. Für die R-Bremse stieg der Druck im Bremszylinder auf einen Wert von 6.8 bar an. Damit veränderte sich das Bremsgewicht der Lokomotive deutlich. In diesem Fall wurde ein Gewicht von 73 Tonnen angegeben.

Bei einem Gewicht der Maschine von bis zu 58

Tonnen wurde ein

Bremsverhältnis

von 125% erreicht. Bei diesen hohen

Bremskräften

konnten lediglich noch die

Personenwagen

mithalten, womit die

Lokomotive ideal für schnelle

Reisezüge

war. Einen Nachteil hatte das so aufgebaute Bremssystem jedoch. Die mechanischen Bremsen wirkten nur, wenn der Bremszylinder mit Druckluft versorgt wurde. Fehlte diese Luft auf der Lokomotive, lösten sich die Bremsen wieder.

Damit war keine ausreichende

Sicherung der

abgestellten Maschine mehr möglich. Aus diesem Grund musste eine von der

Druckluft unabhängige

Bremse auf der

Lokomotive eingebaut werden.

Direkt auf das

Bremsgestänge des benachbarten

Drehgestells wirkte die im darüber angeordneten

Führerstand montierte

Handbremse. Durch diese Spindelbremse konnte mit einer einfachen Kurbel

das Gestänge so verändert werden, dass die

Bremssohlen gegen die

Lauffläche gedrückt wurden. Eine Arretierung verhinderte, dass sich diese

Handbremse ohne fremde Hilfe lösen konnte. Daher war sie zur

Sicherung der

Lokomotive geeignet.

Das

Bremsgewicht dieser

Handbremse wurde mit 20

Tonnen angegeben. Das reichte für ein Verhältnis von 35%. Da jedoch in

jedem

Führerstand eine solche

Feststellbremse vorhanden war, konnten die Werte

zweimal gerechnet werden. So konnten auf der Maschine der Reihe Re 4/4

maximal 40 Tonnen mit allen

Bremsklötzen erreicht werden. Mit einem

Verhältnis von 70% konnte daher die

Lokomotive überall auf dem Netz

abgestellt werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Erzeugt

wurde die

Erzeugt

wurde die  Die

Position der

Die

Position der  Am

Am

Gefüllt

mit dem Regeldruck von fünf

Gefüllt

mit dem Regeldruck von fünf

Sämtliche

pneumatischen

Sämtliche

pneumatischen

Die

von den

Die

von den