|

Beleuchtung, Steuerung und Bedienung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Vorher bei der Betrachtung der

Hilfsbetriebe

haben wir das Ladegerät für die

Batterien

des Fahrzeuges kennen gelernt. Dieses gab die für die Steuerung ideale

Spannung

ab. Da diese bei den ersten vier

Lokomotiven

nach Möglichkeit zu den vorhandenen Maschinen der Post passen musste,

wählte man ein

Steuerstromnetz,

das zu diesen kompatibel ist. Doch bevor wir uns dieses ansehen, müssen

wir dessen Stützung ansehen.

Bei

der Baureihe Eea 3/3 galt das auch, wenn sie mit den

Akkumulatoren

betrieben wurde. Daher musste eine unabhängige Quelle bereitgestellt

werden und da war die Wahl des Mediums nicht besonders schwer. Es wurden auch hier die üblichen Bleibatterien verwendet. Diese wurden unter dem Vorbau eingebaut. Das führte bei der Baureihe Ee 3/3 dazu, dass die Längsträger kaum über An-bauten verfügten.

Bei

der Reihe Eea 3/3 waren diese

Batterien

jedoch klar von den Modellen für die Trak-tionsleistung getrennt worden.

Es waren hier also unterschiedliche Batterien verwendet worden. Zur

Unterscheidung sprach man bei der Traktion von

Akkumulatoren. Bleibatterien können pro Zelle eine Spannung von zwei Volt abgeben. Da davon in einem Behälter neun Stück verbaut wurden, besass dieser eine Spannung von 18 Volt. Damit war die bei den Bahnen übliche Spannung für den Behälter vorhanden.

Um

die für die Steuerung und die

Beleuchtung

erforderliche

Spannung

zu erhalten, mussten zwei von diesen Behältern in Reihe geschaltet werden.

So entstand letztlich ein Wert von 36

Volt.

War

die

Spannung

aus der

Fahrleitung

vorhanden, aktivierte sich das

Ladegerät.

Dieses gab eine leicht höhere Spannung ab. Dadurch floss der

Strom

von Ladegerät wieder zu den

Batterien.

Diese begannen nun, sich zu laden. Daher nutzte man einen grossen Vorteil

der

Bleibatterien,

denn diese waren sehr einfach zu laden. Der Nachteil war jedoch, dass

während der Ladung Wasserstoff ausgeschieden wurde. Aus diesem Grund

musste der Einbauraum belüftetet werden.

Wichtiger war jedoch die

Dienstbeleuchtung.

Diese wurde mit drei Lampen in Form eines A am Schutz-blech der

Rangierplattform

umgesetzt. Bei der Aus-führung dieser Lampen gab es jedoch grosse

Unter-schiede, die wir uns ansehen müssen. Bei den ersten vier an die Post ausgelieferten Ma-schinen wurden die üblichen bei Rangierlokomo-tiven verwendeten runden Lampen eingebaut. Diese besassen ein klares Glas und verfügten über Halter-ungen für Vorsteckgläser.

Dadurch konnten neben den

Signalbildern

für die Strecke auch die im

Rangierdienst

verwendeten Bilder gezeigt werden. Eine Umschaltung auf eine andere Farbe,

war jedoch nicht möglich.

Für

die später ausgelieferten Maschinen kam je-doch bei der

Beleuchtung

ein anderes Modell zur Anwendung. Dieses Modell stammte aus dem

Strassenverkehr und die rechteckigen Lampen verfügten über Halogenbirnen,

die neben dem normalen Licht auch ein Fernlicht erzeugen konnten. Dabei

konnten jedoch nur die unteren beiden Lampen umgeschaltet werden. Bei der

oberen Ausführung war nur eine Lichtstärke vorhanden.

Da

die Stirnlampen im Strassenverkehr bei den

Scheinwerfern

der LKW verwendet wurden, war darin auch ein gelbes Glas für die Blinker

vorhanden. Dieses wurde bei einem Fahrzeug der

Schiene

jedoch nicht benötigt. Daher wurde das Glas durch eine rote Ausführung

ersetzt. Die Ansteuerung der Lampe verhinderte, dass beide Farben zur

gleichen Zeit leuchten konnten. Damit war hier auch die Signalisation des

Warnsignales leicht zu verwirklichen.

Bei

dieser

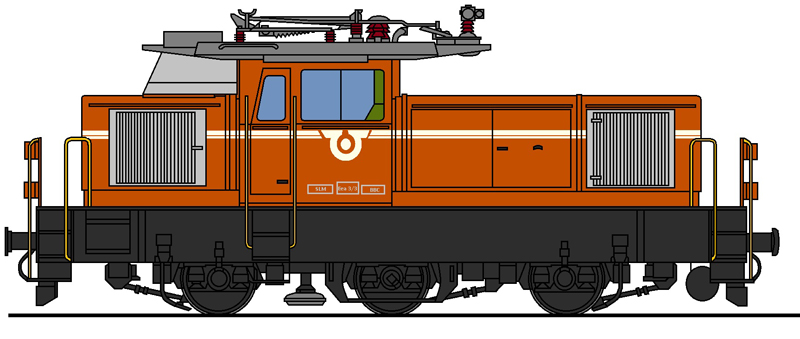

Lokomotive

wurde dazu der längere

Vorbau

angenommen. Daher wurde diese spezielle Scheibe auf dieser Seite oben

aufgesteckt. Es konnten auch hier alle erdenklichen

Signalbilder

der Schweiz gezeigt werden. Der Lokführer konnte jede Lampe im Führerstand einschalten und mit Hilfe eines Schalters bei den neueren Lampen auch Volllicht geben. Damit sind wir jedoch bereits bei der Bedienung, welche sehr eng mit der Steuerung der Lokomotive verbunden war.

Daher werden wir diesen Bereich anhand der Sicht des Bedieners ansehen.

Dazu musste sich dieser jedoch in das

Führerhaus

begeben, was über eine der beiden Leitern erfolgte.

Wer

in den

Führerraum

trat, erkannte schnell, dass der Fussboden mit verklebten Holzplatten

belegt wurde. Die Wände und der zentrale

Führertisch

wurden in einer hellgrünen Farbe gehalten. Wobei es beim

Führerpult

mit den Bedienelementen einen grossen Bereich gab, der schwarz eingefärbt

wurde. Abgerundet wurde das ganze Bild mit der weissen Decke. Es war daher

die in der Schweiz übliche Farbgebung vorhanden.

Alle

für die Bedienung erforderlichen Elemente waren an dem zentral auf der

Seite des vorderen

Vorbaus

eingebauten

Führertisch

enthalten. Dieser war von drei Seiten her zugänglich und hatte an der

Stirnseite zwei grosse Türen enthalten. Hinter diesen versteckten sich ein

paar Elemente, die bei Störungen, oder zur

Inbetriebsetzung

benötigt wurden. Die beiden Seitenwände besassen schliesslich den

Fahrschalter,

der senkrecht nach oben stand.

Wurde der Griff auf die nächste Position verschoben, aktivierte sich die

Steuerung. Dabei wurden auch die

Sicherheitseinrichtungen

aktiviert. Wobei sich diese je nach Baureihe unterschieden. Die nächste Stellung unterschied sich jedoch. Bei der Reihe Eea 3/3 wurde nun der Fahrbetrieb mit den Akkumulatoren aktiviert. Durch diese Lösung war es möglich, die Lokomotive auch auf einem Abschnitt ohne Fahrleitung in Betrieb zu nehmen.

Die

nachfolgend beschriebene Bedienung unterschied sich jedoch nur im Bereich

der Steuerung. Die dazu erforderlichen Schaltungen wurden mit dieser

Stellung durch das Fahrzeug aktiviert.

Da

der Batteriebetrieb bei der Reihe Eea 3/3 nur eine Art Notantrieb war,

wurde er automatisch deaktiviert, wenn der Griff zum

Inbetriebsetzungsschalter vom Bediener in die nächste Stellung verbracht

wurde. Bei den Modellen der Baureihe Ee 3/3 folgte diese logischerweise

nach dem aktivieren der Steuerung, da dort ja der Betrieb ab

Batterie

nicht möglich war. Daher wurde nun die normale elektrische Ausrüstung

aktiviert.

Mit

anderen Worten. In dieser Stellung wurde der

Stromabnehmer

gehoben. Hier unterschieden sich lediglich die vier ersten an die Post

gelieferten

Lokomotiven.

Bei diesen wurde, sobald die

Schleifleiste

den

Fahrdraht

berührte und dieser

Spannung

führte, die Lokomotive eingeschaltet. Die anderen Maschinen hatten jedoch

noch eine weitere Stellung beim Schalter. Diese sorgte letztlich dafür,

dass auch der

Hauptschalter

eingeschaltet wurden.

Für

die Stirnlampen, aber auch für die anderen Lichter, war über dem Pult ein

geneigter Korpus vorhanden. Dort fand der Lokführer alle Schalter und

Anzeigen, die für den Betrieb wichtig waren, die aber während der Fahrt

nicht bedient werden mussten. Um die direkte Bremse zu prüfen, musste der Fahr-schalter von einer Mittelstellung in die Richtung für die Bremsung verschoben werden. Dabei bewegte sich der Griff nach unten und je mehr der Hebel abgelegt wurde, desto grösser war die Brems-kraft.

Im

Stillstand und bei Geschwindigkeiten unter 5 km/h wurde nur die

Rangierbremse

aktiviert. Um diese

Brem-se

wieder vollständig zu lösen, wurde der Hebel einfach wieder angehoben. Im Fahrschalter war zudem ein Druckknopf für die Bedienung der Schleuderbremse vorhanden. Dieses zen-trale Bedienelement war auf beiden Seiten des Führer-tisches montiert worden und funktionierte in entgegen-gesetzter Richtung.

So

wurde die

Bremse

je nach der Fahrrichtung immer aktiviert, wenn der Griff nach hinten

gezogen wurde. Wobei das natürlich nur galt, wenn der Lokführer auch

richtig am Schalter sass.

Den

aufmerksamen Lesern ist sicherlich dieser

Fahrschalter

bekannt vorgekommen. Es war keine Neuerung, die hier umgesetzt wurde. Der

Schalter und die Ansteuerung der

Rangierbremse

wurde schon bei den

Diesellokomotiven

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB umgesetzt. Bei den Baureihen

Bm 4/4

und

Em 3/3 galt das sogar für die Ansteuerung der

elektrischen

Bremse. Damit waren auch jetzt die Maschinen

für den

Rangierbetrieb ausgelegt worden.

In dem Fall, wurde die Druckluft in der Hauptleitung mit der Rangierbremse gesteuert.

Befand sich der

Fahrschalter

in der waagerechten Position, war in der

Hauptleitung

noch ein Wert von 3.5

bar

vorhanden. Damit konnte hier kei-ne

Schnellbremsung

aktiviert werden. Die neueren Modelle besassen jedoch eine vollwertige automatische Bremse mit dem entsprechenden Bedienele-ment auf dem Führertisch.

Das

für die Bedienung der

automatischen Bremse

erforderliche

Führerbremsventil

stammte von der Firma Oerlikon Knorr Einheitsbremsen OKE. Es handelte sich

dabei um das Modell

FV4a,

das bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB schon seit Jahren bei vielen

Baureihen erfolgreich angewendet wurde.

Der

bei diesem

Ventil

eingebaute

Hochdruckfüllstoss

erlaubte das schnelle lösen und füllen der

automatischen Bremse,

was besonders im

Rangierdienst

gewünscht war. Beim aktiviertem Hochdruckfüllstoss wurden der

Bremsleitung

Luftdrücke

von bis zu acht

bar

direkt ab den Vorratsluftbehältern zugeführt. Das

Bremsventil

regelte den Enddruck in der

Hauptleitung

mit Hilfe eines Steuerbehälters automatisch auf 5.4 bar.

Anschliessend erfolgte ebenfalls noch die Wahl der Fahrrichtung. Dabei

zeigte der Griff immer in die Richtung in der auch gefahren wurde. In der

neutralen Stellung konnte zudem keine

Zugkraft

aufgebaut werden. Waren die Bedingungen erfüllt, konnte die Fahrt beginnen. Dazu musste der Hebel einfach aus der Bremsstellung über die senkrechte Position auf die andere Seite verlegt werden.

Die

Steuerung löste nun die

Bremse

und begann die

Zugkraft

aufzubauen. Je weiter der Hebel abgelegt wurde, desto mehr Zugkraft wurde

abgerufen. Die Einhaltung der maximalen

Ströme

an den

Fahrmotoren

wurde von der Steuerung übernommen. Da sich die Lokomotive nun bewegte, aktivierte sich die Sicherheits-steuerung. Diese war so ausgelegt worden, dass sie den Rangierbetrieb nicht behinderte, jedoch auf der Strecke den notwendigen Schutz bot. Es wurde daher auf die wegabhängige Erfassung verzichtet.

Ein

Zeitrelais löste nun die

Sicherheitseinrichtung

aus. Mit dem

Fahrschalter

konnte dieses

Relais

jederzeit wieder zurückgestellt werden. Nur, wenn keine Handlung erfolgte,

kam es zur

Zwangsbremsung.

An

der Mittelsäule fand der Lokführer schliesslich die Anzeigen für die

Luftdrücke

und die Geschwindigkeit. Die

V-Messer-Anlage

stammte von der Firma Hasler und entsprach dem Typ Teloc TEL 500. Das

sonst bei

Rangierlokomotiven

übliche Modell mit sehr geringen Geschwindigkeiten, war jedoch nicht

vorhanden. Keine der Maschinen sollte an einem

Ablaufberg

eingesetzt werden. In den anderen Fällen war die Anzeige nutzlos.

War

die Geschwindigkeit erreicht, wurde der Hebel einfach wieder angehoben.

Damit rollte die

Lokomotive

ohne

Zugkraft

weiter. Um eine Verzögerung zu erreichen, musste der Griff nun in die

Stellung der

Rangierbremse

verbracht werden. Die Steuerung aktivierte nun automatisch die

elektrischen

Bremse. Diese verzögerte die Maschine

und ergänzte diese

Bremse

bei Bedarf mit der

Klotzbremse.

Unter 5 km/h wirkte nur noch die

Druckluft.

Bei den neueren Maschinen wurde jedoch noch eine für die Strecke erforderliche Zugsicherung einge-baut.

Diese war eigentlich nur bei der Reihe Eea 3/3 gefordert worden, sie wurde

aber auch bei den anderen Modellen eingebaut und daher müssen wir uns

diese noch ansehen.

Die

Zugsicherung

nach dem Muster

Integra-Signum

arbeitete mit Magnetfeldspulen. Bei der Funktion gab es keine Neuerungen.

So konnte auch hier die

Warnung

mit einem

Quittierschalter

bestätigt werden. Halt zeigende Signale aktivierten jedoch die

Haltauswertung.

Damit erfolgten eine

Zwangsbremsung

und die Traktion wurde abgeschaltet. Eine Rückstellung war in diesem Fall

nur mit einer Taste im

Führerpult

möglich.

Da

im

Rangierbetrieb mit der

Lokomotive

an den

Hauptsignalen

vorbeigefahren werden musste, baute man auf dem

Führerpult

eine Taste ein. Diese M-Taste wurde durch einfaches drücken aktiviert und

überbrückte die

Zugsicherung.

Die

Manövertaste

blieb so lange aktiviert, bis sie manuell ausgeschaltet wurde. Eine

Beschränkung der erlaubten Geschwindigkeit war nicht vorhanden. Benutzt

wurde diese Taste auch bei Zügen, wenn nach besonderem Befehl gefahren

wurde.

Eine

Vielfachsteuerung

war nicht vorhanden. Diese wäre zwar umsetzbar gewesen, jedoch kam es

nicht zum Einbau. Der Grund ist simpel, denn der Einsatz brachte nie zwei

Lokomotiven

so nahe zusammen, dass diese Einrichtung genutzt werden konnte. Bei der

Baureihe Eea 3/3 kam noch hinzu, dass es nur das an die Gürbetalbahn GBS

gelieferte Modell gab. Zumindest so lange, bis die Umbauten an einigen

Maschinen einsetzten.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Wir

haben so ein

Wir

haben so ein

Um

die im

Um

die im  Um

die

Um

die

Die

Die

Bei

den ersten vier

Bei

den ersten vier

Soweit

können wir die Bedienung bei den ersten vier

Soweit

können wir die Bedienung bei den ersten vier