|

Thermische Ausrüstung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

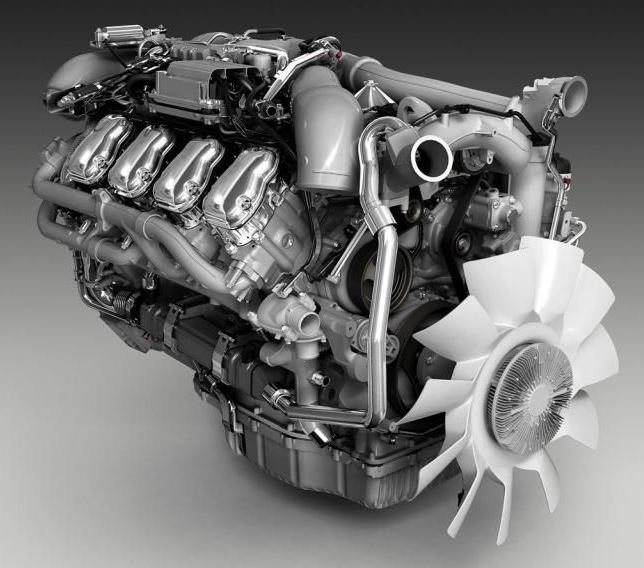

Wenn wir nun zur thermischen Ausrüstung kommen, dann behandelt man bei

einer

Diesellokomotive den Motor. Egal was für eine Lösung man beim

Antrieb wählte, der

Dieselmotor war das

Kraftwerk auf dem Fahrzeug und

daher wurde er auch gross gebaut und das konnte bei einer

Lokomotive immer

wieder Probleme geben. So musste ein Gewicht eingehalten werden und auch

der Einbauraum war beschränkt worden.

Davon mussten erst

noch zwei Exemplare eingebaut wer-den. Immerhin können wir bereits ohne

besseres Wissen vermerken, dass in einer

Lokomotive immer Motoren der

gleichen Hersteller eingebaut wurden und wir nur einen ansehen müssen.

Bei den Herstellern fanden sich die sehr bekannte Firma Daimler-Benz, die

schon bei Fahrzeugen der Strasse

Dieselmotoren baute. Das gleiche galt

auch für die bayrische Firma Maschinenbau Augsburg Nürnberg MAN, die sich

im Bereich der Nutzfahrzeuge einen Namen machen konnte. Es waren also zwei

Anbieter vorhanden, die über sehr grosse Erfahrungen im Bau von

Dieselmotoren verfügten. Wir können Sie jedoch ausblenden.

Da man aber sich auch beim Bau von Motoren

für Flugzeuge einen Namen machen, war die Wahl nicht falsch. Daher waren

auch von dieser Seite die passenden Motoren erhältlich und gerade Maybach

soll für uns wichtig werden, denn es waren solche Modelle verbaut worden. Zwischen den Herstellern der Dieselmotoren gab es durchaus Unterschiede, die hier nicht behandelt werden. Die später an die schweizerischen Bundesbahnen SBB übergebenen sieben Lokomotiven besassen ohne Ausnahme Motoren des Herstellers Maybach.

Daher werden wir uns diesen Motor

ansehen. Bei den Eckdaten waren die anderen Hersteller gleich. Nur beim

Aufbau gab es Unterschiede und daher sehen wir genauer hin. Die zwei Dieselmotoren einer Lokomotive arbeiteten immer auf ein Drehgestell. Bedingt durch die Dieselhydraulischen Antriebe, war das zu erwarten. Jedoch konnte auch die verlangte Leistung nur schwer mit einem einzigen Motor erzeugt werden.

Wenn sie verbaut wurden, dann kam

meistens ein elektrischer

Antrieb vor, der die

Leistung besser verteilen

konnte. All das ist hier nicht so wichtig, denn wir bleiben bei einem

Motor.

Um den mechanischen Unterschied zu den anderen Herstellern gleich zu

behandeln, muss erwähnt werden, dass die Firma Maybach eine

Kurbelwelle

aus Scheibenteilen und Lagerzapfen verwendete. Diese Lösung war ein

grosser Vorteil, denn die Teile konnten von unten im Gehäuse eingebaut

werden. Das erleichterte die Wartung, da bei einem Defekt an der

Kurbelwelle nicht gleich der komplette Motor zer-legt werden musste.

Der

Dieselmotor konnte alleine mit Luft und

Treibstoff betrieben wer-den.

Es war keine künstliche Zündquelle erforderlich. Die für die Ver-brennung

benötigte Luft wurde über die seitlichen

Lüftungsgitter angezogen. Damit

kein Schmutz in die

Zylinder gelangen konnte, waren diese mit

Filtermatten

versehen worden. Jedoch konnte diese gereinigte Luft nicht direkt dem

Motor zugeführt werden, denn sie wurde aufbereitet.

Die Firma Sulzer in Winterthur lieferte

diese an die Hersteller der Motoren. Der Grund war simpel, denn die

verfügbaren Modelle wurden dort entwickelt und daher waren kaum andere

Hersteller für diese Bauteile vorhanden. Die

Turbolader waren neu. Mit der nun vorhandenen Ladeluft haben wir erst einen Teil. Es muss noch erwähnt werden, dass diese nicht gekühlt wurde, denn beim Bau der Lokomotiven waren diese Ladeluftkühler noch nicht bekannt.

Sie kamen erst

wenige Jahre später und sie halfen, dass bei vergleichbarem Gewicht etwas

mehr

Leistung abgerufen werden konnte. Sie sehen, dass wir diese

Dieselmotoren noch nicht mit den heute üblichen Modellen vergleichen

können. Damit eine Verbrennung stattfinden kann, ist noch ein Treibstoff erforderlich. Dazu wurde bei den Lokomotiven Dieselöl verwendet. Wie bei Fahrzeugen üblich, war die Benutzung von Heizöl extraleicht nicht vorgesehen.

Der Grund waren die Behörden, denn auf

Treibstoffen wurde eine

Gebühr erhoben und diese mussten auch die Bahnen verrichten. Wobei in den

meisten Ländern diese mit einem geringeren Betrag belastet wurden. Mitgeführt wurde das Dieselöl in einem zwischen den beiden Drehgestellen ver-bauten Behälter. Dieser Tank musste wegen der Befüllung tief eingebaut werden. Es gab keinen Unterschied zu den Automobilen.

An einer als

Tanksäule bezeichneten Stelle wurde der

Treibstoff in den

Tank ge-füllt.

Eine Arbeit, die durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen konnte, denn grosse

Motoren haben unweigerlich auch einen grossen Vorrat zur Folge. In den Lokomotiven der Serie V 200 waren nicht überall die gleichen Mengen erlaubt. Trotz der geringen Stückzahl gab es zwei Lösungen. Die Ursache dafür lag beim schon oft erwähnten Gewicht.

Wir werden später noch dazu

kommen. Es konnte ein Vorrat von 3000 oder 4000 Liter

Dieselöl mitgeführt

werden. Auch wenn in die Schweiz nur wenige Modelle kamen, es waren beide

Behälter vorhanden. Das war jedoch kein so grosses Problem. Mit einer einfachen Förderpumpe wurde der Treibstoff zum verbauten Einspritzgerät gefördert. Der Vorteil dieses Bauteils war, dass weniger Dieselöl gefördert werden musste, als das bei der Einspritzpumpe der Fall war. Das Gerät versorgte jedoch auch hier die einzelnen Einspritzventile in den Zylindern mit dem erforderlichen Dieselöl. Die Düse befand sich direkt im Verbrennungsraum. Daher war eine Direkteinspritzung verbaut worden.

Der Hub betrug 200 mm und die Bohrung

wurde mit 185 mm an-gegeben. Ein grosses Volumen, das viel Luft aufnehmen

konnte. Mit dem unteren Totpunkt schlossen die

Ventile wieder. Der nach oben eilende Kolben sorgte dafür, dass die gefangene Luft weiter verdichtet wurde. Dadurch stieg die Temperatur massiv an und der Treibstoff verbrannte in dem Moment, als er in den Verbrennungsraum gespritzt wurde.

Das

Dieselöl wurde daher ohne eine Zündquelle entfacht

und die damit verbundene Verbrennung erfolgte erst noch explosions-artig.

Jedoch musste das so sein, denn nur so konnte die Kraft erzeugt werden. Bedingt durch diese Explosion stieg der Druck im Verbrenn-ungsraum so stark an, dass der Kolben mit grosser Kraft nach unten gedrückt wurde. In der Folge wurde auch der Raum wieder grösser und der immense Druck flachte ab.

Die Verbrennung des

Dieselöls wurde Arbeitstakt genannt. Wer nun gezählt

hatte, erkannte, dass zuerst angesaugt wurde, dann wurde verdichtet und im

dritten Schritt erfolgte schliesslich die Verbrennung.

War der untere Totpunkt erreicht, öffneten die

Auslassventile und die

Abgase wurden ausgestossen. Der

Zylinder war damit wieder bereit frische

Luft aufzunehmen und danach zu verdichten. Wir haben damit einen ganz

normalen Viertaktmotor erhalten. Dabei regelte die

Nockenwelle die

Ventile

und auch die Einspritzung. Da bei einem so grossen Motor mehrere Zylinder

verbaut wurden, war auch die

Zündfolge in der Welle gespeichert worden.

Der

Dieselmotor hatte zwölf

Zylinder erhalten. Um die Baulänge der

Kurbelwelle und damit vom Motor zu verkürzen, waren diese in der V

Anordnung eingebaut worden. Dabei waren immer sechs Zylinder in einer

Reihe und es mussten zwei

Nockenwellen verbaut werden. Der Winkel der

beiden Reihen betrug 60°. Ein Wert, der bei solchen Motoren üblich ist und

der auch dafür sorgte, dass der grosse Motor in der

Lokomotive platz fand.

Danach gelangten

die

Abgase in den hier verbauten

Schalldämpfer und danach über die auf dem

Dach montierten Auslässe in die Umwelt. Eine weitere Aufbereitung, wie

etwa eine Reinigung oder gar eine

Kühlung gab es damals noch nicht. Da wir uns die Lokomotive im Zustand ansehen, wie sie in die Schweiz kam, muss erwähnt werden, dass bedingt durch die Abgase der Lärm als zu hoch eingestuft wurde. Daher musste der Schalldämpfer vor der Auslieferung verändert werden.

Die noch in Deutschland ausgeführten Arbeiten wurden

jedoch von einer externen Firma überprüft. Die spätere Am 4/4 war daher

leiser unterwegs, als das noch als V 200 der Fall gewesen war.

Ein Motor konnte im Bereich von 600 bis 1500 Umdrehungen in der Minute

betrieben werden. Für ein auf

Lokomotiven verbautes Modell war er daher

eher schnell laufend, denn üblich waren oft sehr geringe Drehzahlen. Mit

den höheren Drehzahlen war es jedoch möglich, dass die Drehzahlen schnell

angepasst werden konnten. Gerade bei den

Dieselhydraulischen

Antrieben war

das besonders wichtig, da die Drehzahlen direkter übertragen wurden.

Die dabei vom Motor maximal erzeugte

Leistung lag bei 809 kW. Wer die

Angaben in PS bevorzugt, kann mit dem Wert von 1 100 PS arbeiten. Zusammen

mit den zweiten Motor kommen wir auf die Angaben der

Lokomotive, die mit

1618 kW und 2 200 PS angegeben wurden. Wobei davon nicht alle Leistung den

Antrieben zur Verfügung stand, denn es musste noch ein Anteil für die

Schmierung und die

Kühlung abgezogen werden.

Dabei war die

Leistung nur

wichtig, wenn angesehen wur-de, wie schnell man war, wenn diese Kraft nicht

mehr zur Verfügung stand. Das waren Angaben, die wichtiger für die

Bestimmung der

Anhängelasten waren, als das bei der Leistung der Fall war.

Die

Lokomotive konnte eine

Anfahrzugkraft von 240 kN aufbringen. Damit

waren hier Werte vorhanden, die von vielen elektrischen Maschinen nicht

gehalten werden konnten. Wenn wir nun aber zur

Leistungsgrenze gehen, dann

zeigt sich ein anderes Bild, denn bei einem Wert von 25 km/h war noch eine

Dauerzugkraft von 149 kN vorhanden. Je schneller nun gefahren wurde, desto

geringer war die

Zugkraft und bei 140 km/h war kaum noch etwas vorhanden.

Auf flachen Abschnitten ist das durchaus

erreichbar. In Steigungen fiel dann das Tempo wieder in sich zusammen. Ein

Verhalten, das von den Dampflokomotiven her bekannt war und das nicht

geändert werden konnte. Die Bestimmung der Normallasten wurde auf diese Ge-schwindigkeit von 25 km/h festgelegt. In der Ebene durf-ten 1 700 Tonnen mitgegeben werden. Jedoch sank die Last bereits bei geringen Steigungen von bis zu 10 ‰ auf 800 Tonnen.

Auch wenn die

Lokomotive nicht unbedingt für

Steil-strecken geeignet war, haben wir noch den Wert für Neigungen von bis

zu 30 ‰. Die

Anhängelast betrug jetzt noch 350 Tonnen und das mit 25 km/h. So nackte Zahlen können verwirren. Wenn wir einen Vergleich anstellen müssen, dann kommen wir zu den Dampflokomotiven.

Ich

wählte hierzu die

Baureihe

C 5/6 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB,

denn diese hatte bei einer vergleichbaren Geschwindigkeit nahezu die

gleiche

Anhängelast bekommen. Das war jedoch vor 40 Jahren der Fall.

Besser kann nicht gezeigt werden, wie schwer es mit

Dieselmotoren ist,

mehr

Leistung zu bekommen.

Wenn wir kleinere Teile, wie Werkzeug, aber auch die

Hilfsbetriebe noch hinzu nehmen, können wir die

Lokomotive auf die Waage

stellen. Die dabei erfassten Werte wurden immer mit den halbvollen

Vorräten bestimmt. Eine vollgetankte Maschine war daher schwerer. Jetzt

zeigten sich die unterschiedlichen

Treibstoffbehälter. Bei der kleineren

Version lag das Gewicht bei 73.5 Tonnen. Die grossen Modelle kamen jedoch

auf 81 Tonnen.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Hier müssen wir beim

Hier müssen wir beim

Bevor wir uns den Leistungsdaten zuwenden, fol-gen wir noch dem Weg der

Bevor wir uns den Leistungsdaten zuwenden, fol-gen wir noch dem Weg der

Auch wenn die

Auch wenn die

Mit anderen Worten, die

Mit anderen Worten, die