|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bevor wir mit den eigentlichen Vorgängen

beginnen, muss erwähnt werden, dass es bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB seit einigen Jahren eine Bestrebung gab, die eine

erleichterte Schulung ermöglichte. Das hatte jedoch auch Auswirkung auf

die Bedienung, denn diese wurde vereinfacht. Gerade hier zeigte sich das

deutlich, denn auch bei der Bedienung wurden zwei

Lokomotiven

vereinigt und zwar die Reihen Ee

3/3 IV und Em 3/3. Beginnen wir auch hier die Bedienung mit

der Übernahme durch das Fahrpersonal. Dieses führte zuerst ein Rundgang um

die Maschine aus und suchte dabei nach Beschädigungen oder

Verschmutzungen, die ungewöhnlich waren. Nur wenn hier alle Kontrollen

erfolgreich waren, konnte die Maschine weiter in Betrieb genommen werden.

Dazu mussten jedoch zuerst die Hähne zu den

Hauptluftbehältern

geöffnet werden.

Der Boden war mit wasserfest verklebten

Holzplatten belegt worden und die Decke verfügte über eine weisse

Abdeck-ung. Bleiben noch die Wände, welche ebenfalls in der hellgrünen

Farbe gehalten wurden. Es war keine Sitzgelegenheit vorhanden. Wie die anderen Rangierlokomotiven wurde auch diese Maschine stehend be-dient. Gerade im Rangierdienst mit dem steten Wechsel bei der Bedienseite, erachtete man eine solche Sitzgelegenheit eher als hinderlich. Man durfte den Einsatz auch nicht mit den

langen monoto-nen Fahrten der Strecke vergleichen, denn im

Rangierdienst

fanden nahezu pausenlos Handlungen statt. Die für die Bedienung wichtigen Anzeigen, Bedienelemente und Ventile waren auf, oder am Korpus angebracht worden. Dieser war wiederum von drei Seiten her zugänglich und sind an die vordere Stirnwand gestellt worden. Die Wand zwischen den Fenstern wurde für

Anzeigen und das

Funkgerät

benötigt. Daher konnte dort, wie man von aussen jedoch meinen könnte, auch

kein zusätzliches Fenster eingebaut werden. Um die

Lokomotive

in Betrieb nehmen zu können, gab es zwei Möglichkeiten. Diese führten

dazu, dass entweder der

Stromabnehmer

gehoben, oder der

Dieselmotor

gestartet wurde. Dabei war die Weisung an das Personal erlassen worden,

dass bei der Inbetriebnahme nach Möglichkeit immer zuerst die elektrische

Lösung zu wählen ist. Dieser werden wir folgen und daher zuerst den

elektrischen Teil der Maschine einschalten.

So konnte mit den bekannten Griffen der

Stromabnehmer

gehoben und der

Hauptschalter

eingeschaltet werden. Stand der Hebel für den

Kompressor

auf Automat, wurde sogleich damit begonnen die

Druckluft

zu ergänzen. Bevor die Fahrt begonnen werden durfte, musste die Funktion der Bremsen erprobt werden. Begonnen wurde dabei mit der Rangierbremse. Dabei musste der Bediener den Fahrschalter, der senkrecht nach oben stand mit der linken Hand nach hinten ziehen. Da die

Lokomotive

stand, wurde jetzt direkt die

Rangier-bremse

angelegt und der Druck im benachbarten

Brems-zylinder

konnte an einem

Manometer

abgelesen werden. Wichtig dabei war, dass die linke Hand benutzt wurde, denn je nach der Seite wo man sich vom Korpus befand, war dies effektiv eine andere Richtung. Daher galt auch bei dieser Lokomotive, dass sie für die Bedienung auf der rechten Seite ausgelegt wurde. So passte die neue Maschine ideal zu den

anderen

Ran-gierlokomotiven

und das Personal musste sich nicht an einer andere Bedienseite gewöhnen.

Ein Punkt, der die Schulung ebenfalls vereinfachte. Um die

Rangierbremse

wieder zu lösen, konnte der Hebel einfach wieder gehoben werden, bis er

senkrecht stand. Funktionierte die

Bremse

korrekt, durfte sich im

Bremszylinder

keine

Druckluft

mehr befinden. Diese konnte jedoch vorhanden sein, wenn der Lokführer aus

Versehen den roten Knopf im

Fahrschalter

drückte, denn dann blieb im Bremszylinder ein Druck von 0.8

bar

erhalten. Das war die angelegte

Schleuderbremse.

Sie haben richtig gelesen, hier wurde nicht

mehr das bisher übliche FV3b, sondern das leistungsfähigere Modell

verwendet. Besonders bei langen schweren Zügen, konnten die

Bremsventile

der Wagen dank dem

Hochdruckfüllstoss

schneller gefüllt werden, als das beim alten Modellen der Fall war. Bedient wurde das FV4a auf die gleiche Weise, wie das FV3b. Das heisst, dass der Griff gegen den Uhrzeiger verdreht werden musste, bis eine feine Raste bemerkt wurde. Damit wurde die Hauptleitung um 0.4 bar abgesenkt. Darauf reagierten das

Steuerventil

und die

Bremse

wurde angezogen. Ablesen konnte das Personal dies am

Manometer

zum

Bremszylinder.

Daher waren nun zwei Anzeigen vorhanden, die beachtet werden mussten. Mit dem Abschluss der Bremsprobe konnte die Sicherung der Loko-motive geändert werden. Mit dem Fahrschalter wurde dazu die Ran-gierbremse wieder angezogen. Anschliessend konnte die

Handbremse

gelöst werden. Soweit unter-schied sich dieser Schritt nicht von anderen

Baureihen. Stand die

Lokomotive

jedoch in geneigtem

Gleis,

musste allenfalls auch ein

Hemmschuh

entfernt werden. Wobei dieser bei der Aussenkontrolle erkannt wurde. Bevor jedoch mit der Maschine losgefahren

werden konnte, musste die

Beleuchtung

eingestellt werden. Das war bei

Rangierlokomotiven

nicht so schwer. Am Tag blieben die Lampen schlicht dunkel und bei

Dunkelheit, wurden diese einfach eingeschaltet. Die einzelnen Bilder waren

vorgegeben und wurden an der

Lokomotive

nicht verändert. Trotzdem musste sich das Personal damit befassen, denn

erst dann durfte der Griff zum

Wendeschalter

umgelegt werden.

Zudem musste die

Lokomotive

auch stehen, denn sonst konnte ein Wechsel der Fahrrichtung zu schweren

Schäden an den

Fahrmotoren

führen. Ein Punkt, der jedoch von den anderen so aufge-bauten Baureihen

stammte. Sofern nun eine Zustimmung des Weichenwärters vorhanden war, konnte die Fahrt begonnen werden. Dazu wurde der Fahrschalter angehoben und auf die andere Richtung aus der senkrechten Stellung bewegt. Die

Trennhüpfer

schlossen sich und die Maschine begann

Zugkraft

aufzubauen. Je mehr der

Fahr-schalter

abgelegt wurde, desto grösser war die erzeugte Kraft an den

Fahrmotoren.

Den Stromwert konnte man an einem

Instrument

kontrollieren. Damit das

Lokomotivpersonal

die gefahrene Geschwindigkeit erkennen konnte, war in beiden Fahrrichtung

ein

V-Messer

vorhanden. Dieser stammte aus dem Hause Hasler in Bern und dabei gab es

zwischen den Modellen einen Unterschied, denn nur eines der Geräte war mit

einer Aufzeichnung der Fahrdaten versehen worden. Das war, wie bei

Rangierlokomotiven

üblich, die Farbscheibe, welche eine Aufzeichnung des Restweges erlaubte.

Mit verbringen des

Fahrschalters

in die

Bremsstellung

wurde nun durch die Steuerung die

elektrische

Bremse aktiviert und so die Maschine verzögert. Reichte

deren

Bremskraft

nicht aus, aktivierte sich die

Rangierbremse.

Das Personal konnte sich so auf den

Haltepunkt

konzentrieren. Mit dem Griff zum Wendeschalter wurde die Fahrrichtung geändert und an-schliessend in der nun bekannten Art die Zugkraft aufgebaut. So waren schnelle Wechsel der Fahrrichtung kein Problem. Die Steuerung war, wie die

Lokomotive

für den Einsatz im

Rangierdienst

ideal aufgebaut worden. Ein Umstand, der den Betrieb förderte. Die

Be-dienelemene bekannter Baureihen erleichterte zudem die Bedienung und

da-mit auch die Schulung. Um an andere Fahrzeuge anzufahren, wurde die Geschwindigkeit reduziert und langsam gegen die Fahrzeuge bewegt. Sobald sich die Puffer berührten, wurde mit wenig Zugkraft der Druck gehalten. Jetzt musste die

Lokomotive

jedoch mit der

Schleuderbremse

gehalten wer-den. Dazu war im Kopf des

Fahrschalters

ein roter Knopf vorhanden. Wurde dieser gedrückt, wirkte die

Schleuderbremse mit dem vorgegebenen Druck. Anschliessend konnte die Zugkraft reduziert und die Rangierbremse angelegt werden. Da durch die Steuerung jedoch eine kurze Zeit keine Kräfte der Lokomotive vorhanden waren, wäre diese ohne die Schleuderbremse durch die Federn in den Puffern weggestossen worden. Erst wenn die

Rangierbremse

angelegt war, konnte der Knopf wieder los-gelassen werden. Die Maschine

war nun mit den anderen Fahrzeugen ver-bunden worden. Dieser Vorgang konnte zum Beispiel

erfolgen, weil eine

Gruppe

von Wagen über den

Ablaufberg

rollen sollte. Dieser Einsatz nannte man

Verschub

und dazu war die

Lokomotive

entsprechend ausgerüstet worden. Das galt auch für die Anzeige der

Geschwindigkeit. Diese wurde mit einem zusätzlichen Fein-V-Messer ergänzt.

Dieser erlaubte dank der feinen Aufteilung eine genaue Anzeige der

Geschwindigkeiten zwischen 0 und 9 km/h.

Diese sollte zwischen 6 und 9 km/h liegen

und nach Möglichkeit gleichbleibend erbracht werden. Mit der notwendigen

Erfahrung des Personals konnte so ein

Ablauf

durchgeführt werden, bei dem nicht angehalten werden musste. Jedoch war die Lokomotive dieser Baureihe nicht mit einem automatischen Verschub ausgerüstet worden. Dieser hätte er-möglicht, dass die Maschine während dem Ablauf durch den Rechner des Ablaufberges geregelt wurde. Diese Lösung hätte einen noch optimaleren

Betrieb ermöglicht. Jedoch wusste auch das

Lokomotivpersonal

mit der notwen-digen Erfahrung, wie die Geschwindigkeit auf einem

gleich-bleibenden Wert zu halten war. Musste nun ein Abschnitt ohne Fahrleitung, oder einer solcher mit falscher Spannung befahren werden, wurde kurz zuvor mit dem Dieselsteuerschalter auf dem Korpus der Dieselmotor ange-lassen. Durch die Steuerung war dieser bereits so

vorbereitet worden, dass er unverzüglich startete. Nachdem die

Zugkraft

abge-schaltet worden war, konnte der

Hauptschalter

ausgeschaltet und anschliessend der

Stromabnehmer

gesenkt werden. Wurde nun wieder

Zugkraft

verlangt, regelte die Steuerung den

Dieselmotor

so, dass die

Fahrmotoren

diese erzeugten. Abgesehen von den jetzt etwas geringeren

Geschwindigkeiten war für das

Lokomotivpersonal

kein Unterschied zu erkennen. Es war daher ein schneller Wechsel der

Betriebsart möglich und dazu musste nicht einmal angehalten werden. Es

reichte, wenn die

Lokomotive

während der Umschaltung rollte.

War wieder eine solche vorhanden, konnte

der

Stromabnehmer

gehoben und der

Hauptschalter

eingeschaltet werden. Die

Zug-kraft

wurde mit dem Wechsel der Betriebsart nun wieder elektrisch aufgebaut.

Auch jetzt ein einfacher Wechsel. Wie mit dem Dieselmotor verfahren wurde, war aus dem Betrieb bestimmt. Wurde in kurzer Folge wieder ein solcher Abschnitt befahren, war es möglich, den Motor laufen zu lassen. War es nur ein kurzer Ausflug, wurde der

Dieselmotor

mit dem Dieselsteuerschalter abgestellt und so die Belastung mit dem

Abgasen

eliminiert. Gerade diese sorgten dafür, dass die

Loko-motive

in erster Linie elektrisch betrieben wurde. Damit können wir den Dienst beenden und die

Lokomotive

abstellen. Erfolgte dies in einem

Gleis

der Aussenanlagen und wurden Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet,

musste der

Dieselmotor

vorgeheizt werden. Im Gegensatz zu den anderen mit solchen Motoren

ausgerüsteten Maschinen, wurde hier jedoch nicht die stationäre Anlage

genutzt. Vielmehr wurde die Maschine im elektrischen Modus abgestellt und

der Dieselmotor über den

Transformator

vorgeheizt. Wenn eine normale Remisierung möglich war,

erfolgte diese auf die gewohnte Weise mit ausschalten der

Lokomotive

und der

Sicherung

derselben. Anschliessend konnten die Hähne geschlossen und die

Aussenkontrolle abgeschlossen werden. Allfällige Schäden an der

Lokomotive, oder fehlendes Verbrauchsmaterial, wurden nun vom Fahrpersonal

mittels eines Reparaturauftrages gemeldet und die Arbeiten durch die

Werkstatt ausgeführt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Der

Zugang zum

Der

Zugang zum

Auf

dem

Auf

dem  Geprüft

werden musste auch die

Geprüft

werden musste auch die

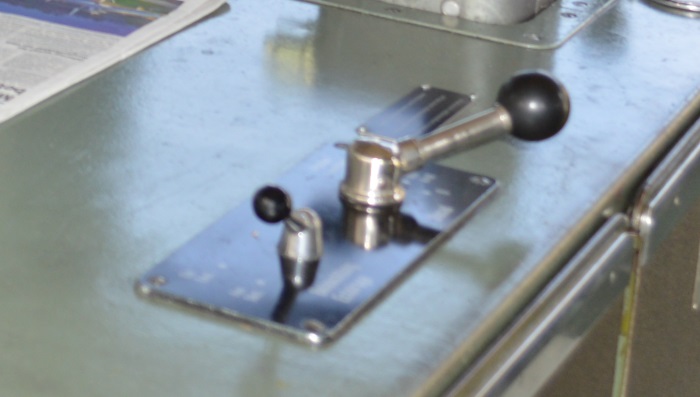

Der

Griff zum Wendeschalter befand sich auf dem Korpus und er war bei beiden

Der

Griff zum Wendeschalter befand sich auf dem Korpus und er war bei beiden  Um

wieder zu verzögern wurde die

Um

wieder zu verzögern wurde die  Diese

Werte waren beim

Diese

Werte waren beim

Dabei

galt auch, dass der

Dabei

galt auch, dass der