|

Betriebseinsatz |

|||

| Navigation durch das Thema |

|

||

|

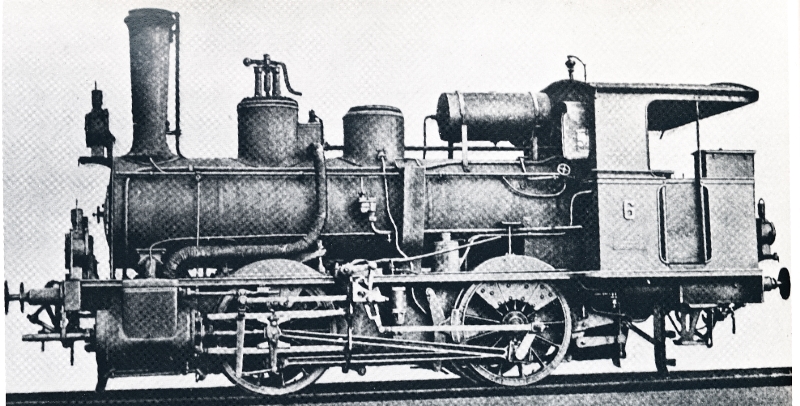

Wir haben die kleinen

Lokomotiven

aufgebaut, erfahren, dass sie an den Betrieb angepasst wurden und nun

wollen wir diesen ansehen. Bei der Beschaffung musste gespart werden und

so entstand eine Maschine, die kaum für mehr als den Betrieb im

Rangierdienst

geeignet war. Dennoch sollten diese beiden Lokomotiven zu einer grossen

Bekanntheit gelangen. Daher erwartet uns nun ein spannendes Kapitel mit

dem Leben der Baureihe AI.

Es sollte aber in wenigen Monaten der Fall

sein. Jedoch war das Problem noch grösser, als wir vermuten, denn das Ziel

war der Kanton Tessin, denn dort sollten die

Testfahrten

durchgeführt werden. So mussten die beiden Lokomotiven an den geplanten Ort gelangen und das war nicht einfach. Eine Bahnlinie gab es schlicht nicht und daher hatten diese beiden Exemplare womöglich den längsten Lieferweg, der eine in der Schweiz für die Schweiz gebaute Lokomotive haben kann. Das begann bereits im Werk, wo die fertigen

Maschinen wieder zerlegt werden mussten. Als ganze

Lokomotive

war der Transport schlicht nicht möglich. Die beiden zerlegten Lokomotiven wurden dabei mit der Hilfe der vorhandenen Bahnen von Winterthur nach Basel überführt. Am Ziel erfolgte der Umlad auf ein

Binnenschiff, das die Fracht nach Rotterdam brachte, wo dann ein neues

Schiff benutzt werden musste. Dieses brachte die Fracht schliesslich um

den Kontinent nach dem Hafen von Genau und so nach Italien, wo es damals

noch nicht so viele Bahnen gab. Für die weitere Reise wurden daher Fuhrwerke

verwendet. Diese benötigten mehrere Tage, bis sie das Ziel in Airolo

erreichten. Sie haben richtig gelesen, geliefert wurden die Maschinen

nicht nach Bellinzona, wo die Tessiner Talbahnen bereits in Betrieb waren.

Es ging in den alpinen Bereich, wo gar noch nicht gefahren werden konnte.

Somit haben wir einen Transport erhalten, der mehrere Monate benötigte.

Damit endete die Lieferung und die

Inbetrieb-setzung

konnte erfolgen. Dazu wurden einfach die bereits vorhandenen Anlagen

benutzt. Wobei der zukünftige

Bahnhof

wohl kaum verlassen wurde. Bei den meisten Bahnen, so auch bei der Gott-hardbahn, ist wenig von den Fahrten vor der Be-triebseröffnung die bekannt. Jedoch mussten so-wohl die Strecke, als auch die Fahrzeuge vor dem Einsatz geprobt werden. Dazu musste man auch das Personal schulen und

das ging nun mal mit Fahrten besser, als nur in der Theorie. Daher kann

man davon ausgehen, dass bereits ein halbes Jahr vor der Eröffnung die

ersten

Lokomotiven

auf der Strecke fuhren. Die so in Airolo abgelieferten Lokomotiven wurden im dortigen Bahnhof in Betrieb genommen. Obwohl dort kein eigentliches Depot vorhanden war, muss-te man mit den Schulungen für das Personal begin-nen. Schliesslich musste dieses wissen, wie die

beiden Maschinen zu bedienen sind, wenn der Verkehr auf der Strecke

startet. Man hatte dazu noch ein paar Monate Zeit, wenn auch nicht so

lange, wie man meinte. Um zu verhindern, dass die neuen

Lokomotiven

einfach ohne Arbeit da standen, wurden die beiden Maschinen nach den

Schulungen und Erprobungen in Betrieb genommen. Sie konnten dabei durchaus

genutzt werden um die anderen sich dort befindlichen Fahrzeuge zu

formieren. So kamen die beiden Lokomotiven auch vor den auf den fertigen

Anlagen verkehrenden

Arbeitszügen

zum Einsatz. Diese gab es, auch wenn nicht viel davon bekannt ist.

Dennoch wollte man den neuen

Tunnel

nutzen, denn dieser war ja der grösste Vorteil der neuen Strecke durch die

Alpen. Nur war das nicht so leicht, wie es den Anschein machen könnte,

denn es fehlte das

Roll-material. Gerade der anstehende Winter war die treibende Kraft. Die Transporte über den Pass waren immer wieder Unterbrochen, weil die Lawinen ein Durchkommen verhinderten. Jedoch gab es nur die zwei Balancier, denn

die anderen Maschinen der

Gotthardbahn wurden weder nach Airolo, noch nach Göschenen

ge-liefert. Es musste eine Lösung gefunden werden und da auch kaum Wagen

vorhanden waren, gab es nicht viele. Mit der Post wurde daher ein Abkommen getroffen. Diese bot bisher über den Pass ein Verkehr mit Personen, aber auch mit der eigentlichen Post an. Da Personen jedoch erst nach den behördlichen

Abnahmen befördert werden durften, schieden diese aus. Aber die Briefe und

Pakete, die im Winter kaum den Weg über den Pass schafften, waren eine

andere Sache. zudem waren die Züge für die beiden kleinen

Lokomotiven

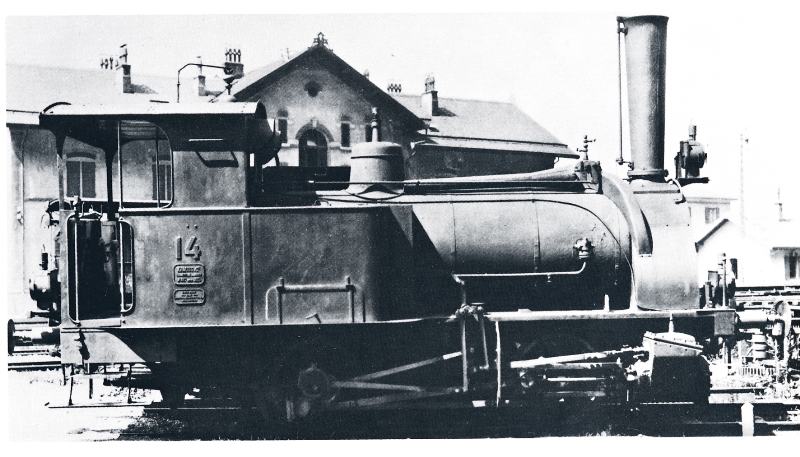

ideal. Die beiden A I, die mit den Betriebsnummern

11 und 12 versehen wurden, konnten schliesslich ab dem 01. Januar 1882 den

Gotthardtunnel

in eigener Kraft befahren. Sie hatten ihren ersten Einsatz auf der

Strecke. Noch gab es auf der neuen

Bahnlinie

keine Arbeit für

Rangierlokomotiven,

also setzte man sie dort ein, wo man sie brauchten konnte und das war

durchaus an einem Ort, wo man sie eigentlich nie vermutet hätte.

So kam es, dass die Post das Privileg hatte,

vor der offiziellen Eröffnung durch den

Tunnel

zu fahren. Ein Privileg, das nur möglich war, weil dieser Teil staatlich

geregelt war uns es von dort keine Hin-dernisse gab. Mit dem einzelnen

Postwagen

hatte die

Lokomotive

im flachen

Scheiteltunnel keine grosse Mühe. Anders wäre wohl die Fahrt über die

Bergstrecke

gewesen, aber diese war noch nicht befahrbar. So wurde die Post in Airolo

und Göschenen umgeladen und wieder mit den Kutschen befördert. Die

Lokomotiven der Reihe A I waren schliesslich auch nicht für die

Bergstrecke gebaut worden. Gerade die geringe

Leistung

war hinderlich. Es sollte nicht lange dauern, bis auch die

Reisenden der Postkutschen den Weg durch den neuen

Gotthardtunnel

nehmen durften. So mussten auch diese nicht mehr den beschwerlichen Weg

über den verschneiten Pass nehmen. Die Schlitten der Reisepost hatten

damit ausgedient und auch die übliche Kutsche sollte ab dem Frühjahr nicht

mehr eingesetzt werden. Es ging nun etwas schneller durch den neuen

Tunnel. Der Betrieb im

Gotthardtunnel

zeigte jedoch, dass das

Führerhaus

zu offen gebaut wurde. Die sehr offene auf den

Rangierdienst

ausgelegte Konstruktion war ein grosses Problem. Der Rauch aus dem

Kamin

wurde im

Tunnel

in das Führerhaus gedrückt und behinderte so das Personal auf der

Lokomotive.

So wurde die

Front

schnell verschlossen und neu zwei Fenster vorgesehen. Das Führerhaus war

also der erste umgebaute Bereich.

Als die

Gotthardbahn am 01. Juni 1882 auf der ganzen Länge eröffnet werden

konnte, endete der Einsatz im

Tunnel,

denn nun standen die dazu vorge-sehenen

Lokomotiven

zur Verfügung und der Verkehr nahm zu. Daher kamen die kleinen Lokomotiven, wie ursprünglich auch geplant, in den Rangierdienst. Zusammen mit den Maschinen A von den Tessiner Talbahnen und einer von der Tösstalbahn gekauften Lokomotive, hatte die Gotthardbahn bei der Eröffnung insgesamt sieben Rangierlokomotiven zur Verfügung. Neu waren also nur die beiden hier

vorgestellten Modelle der Reihe AI und das Geld konnte in grosse Modelle

investiert werden. Eingesetzt wurden diese sieben Lokomotiven an den grössten Standorten. Das waren die Bahnhöfe Arth-Goldau, Bellinzona und Chiasso. Dazu kamen auch andere Bahnhöfe wie Altdorf oder Erstfeld. Die Maschinen kamen daher nur noch selten auf

den Strecken zum Einsatz, so dass sie schnell ergänzt werden mussten. Der

Bestand war daher ausge-sprochen knapp bemessen worden, was angesichts der

finanziellen Lage nicht verwundert. Gerade die ersten Monate nach der

Betriebseröffnung am 01. Juni 1882 zeigten deutlich, dass man sich bei den

Prognosen für das Verkehrsaufkommen verschätzt hatte. Die Zeit der ersten

Betriebsjahre sollten auch als Sturm- und Drangjahre bezeichnet werden.

Die vorhandenen

Lokomotiven

waren daher von der ersten Stunde an sehr gut ausgelastet, das galt auch

für die

Rangierlokomotiven,

die sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen konnten.

Bei mehreren Wagen hatte die Lokomotive bei schlechtem Wetter Mühe, die Last zu ziehen und die Wagen zu beschleunigen. Zu schnell drehten die

Räder

der leichten

Lokomo-tive

durch. Bei einer maximalen

Achslast

von le-diglich 7,5 Tonnen war das auch nicht weiter ver-wunderlich. So beschloss man bei der Gotthardbahn nach kurzer Zeit, dass zumindest die hintere Triebachse mit einem Sander nachgerüstet werden soll. Dabei kam es auch gleich zur Montage der bisher fehlenden Schienenräumer. Die

Lokomotive

war nun eigentlich komplett auf-gebaut worden und konnte so etwas besser

ar-beiten. Besonders der

Sander

spürte man im

Rangierdienst

gut. Die

Schienenräumer

schützten lediglich das

Laufwerk

vor im

Gleis

liegenden Gegenständen. Durch den stetig steigenden Verkehr am

Gotthard waren die

Lokomotiven

AI schnell sehr gut ausgelastet und mussten sich im

Rangierdienst

mächtig ins Zeug legen um die übertragenen Aufgaben ausführen zu können.

Entlastung gab es nur spärlich, da das verdiente Geld an anderen Stellen

dringender benötigt wurde und so nur sehr wenige neue

Rangierlokomotiven

beschafft wurden. Trotzdem stieg der Bestand an geeigneten Lokomotiven ein

wenig an. Auch hier muss erwähnt werden, dass es schwer

ist, betriebliche Besonderheiten bei einer

Rangierlokomotive

zu finden. Über solche

Lokomotiven

wird generell wenig berichtet und die

Gotthardbahn kannte hier keine starren Zuordnungen, wie es die

schweizerischen Bundesbahnen SBB später hatten. All das war aber normal

und somit keine Besonderheit der Gotthardbahn. Rangierlokomotiven blieben

daher immer etwas aussen vor und so ist über die ersten Jahre wenig

bekannt.

Nur konnte man damals nicht erwarten, dass

die Aufgaben im

Rangierdienst

der

Bahnhöfe

so um-fangreich werden sollte. Trotzdem wurden die schwachen Modelle wohl

eher bei geringer Aus-lastung verwendet. Der Betrieb auf der Gotthardbahn zeigte deutlich, wie mühsam ein Betrieb ohne durchgehende Brems-leitung und damit ohne durchgehende Bremse war. Selbst bei den

Reisezügen

musste eine grosse An-zahl

Bremser

verwendet werden. Diese hatten je-doch wegen den vielen langen

Tunneln

immer wie-der Probleme mit der Atmung. Kranke Mitarbeiter waren auch bei

der

Gotthardbahn nicht gewünscht, besonders dann nicht, wenn sie

verantwortlich war. Es musste eine Lösung für das Problem

gefunden werden. Angepackt wurde das auf der personellen Seite, wo neue

als

Milchküche

bezeichnete Räume zur Linderung der gereizten Atemwege geschaffen wurden.

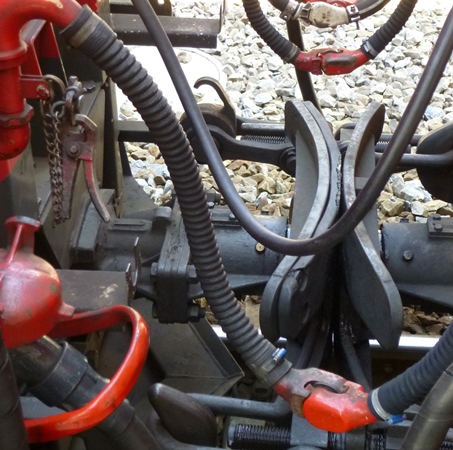

Technisch wollte man bei der

Gotthardbahn aber auch zu einem besseren Schutz der Züge beitragen

und da war es nur logisch, wenn die

Bremsen

direkt von der

Lokomotive

aus bedient werden konnten. So starteten bereits im Jahre 1886 die ersten

Versuche mit einer durchgehenden Luftbremse. Dabei begann man vorerst bei

den

Reisezügen

mit der Verwendung einer

Vakuumbremse.

Die Vorteile der Vakuumbremse sind heute hinlänglich bekannt, aber es gab

auch grosse Nachteile, die nicht zu vernachlässigen sind. Insbesondere

konnten die

Reisezugwagen

nicht ohne angeschlossene

Bremse

rangiert werden.

Die Maschinen AI wurden so in den Versuch mit

der

Vakuumbremse

eingebunden. Das war jedoch eher eine technische Notwenigkeit, als ein

Wunsch des Betriebes. Mit dem im Jahre 1887 eingeführten neuen einheitlichen System für die Bezeichnung von Lokomotiven, wurden auch die Maschinen der Gotthardbahn neu bezeichnet. Die bisher als AI bezeichneten beiden Rangierlokomotiven wurden nun als F2 geführt. Damit war aber klar, dass die kleinen

Maschinen nicht mehr auf der

Bahnlinie

eingesetzt werden sollten. Seit den Fahrten im

Gotthardtunnel

waren diese so oder so selten. Da die beiden kleinen Lokomotiven mit ihren 75 PS kaum mehr dazu taugten, die schweren Wagen des Güterverkehrs zu bewegen, wurden sie vermehrt dort eingesetzt, wo es Reise-zugwagen zu verschieben gab. Das war letztlich auch der Grund, warum sie

mit der

Vakuumbremse

versehen wurden. Einsätze auf der Strecke mit solchen Wagen waren jedoch

nicht vorgesehen, denn dort wurde schneller gefahren und ein Zug war zu

schwer. Die

Betriebsführung

der

Gotthardbahn konnte mit den

Lokomotiven

oft gnadenlos sein. Was vorhanden war, musste etwelche Arbeit übernehmen.

Wenn die Maschine nicht passte, wurde sie einfach passend gemacht und da

waren die beiden F2 keine Ausnahme. Problem war, dass die Balancier den

Rangierdienst

mit

Personenwagen

übernommen hatten und diese kühlten im Winter während längeren Pausen sehr

stark aus.

Der kleine

Kessel

war daher gut ausgelastet, denn oft sollte die

Rangierlokomotive

dabei auch noch fahren. Jedoch gilt zu sagen, dass der Kessel durchaus

noch Reserven hatte, die man nun nutzte. Der Versuch mit der Vakuumbremse wurde bereits 1888 wieder eingestellt. Die Gotthardbahn sah in dieser Bremse keine geeignete Lösung. Die in Amerika verwendete Lösung schien

besser zu sein und daher sollte diese

Druckluftbremse

erprobt werden. Die beiden F2 wurden deshalb von der

Vakuumbremse

befreit und verkehrten in der Folge wieder für kurze Zeit ohne Luftbremse.

Schliesslich hatte sie immer noch den

Exterhebel. Nicht nachgerüstet werden sollte die Westinghousebremse. Bei dieser konnten die Druckluftbremsen der Wagen ausgelöst werden und so wurde wieder ohne Bremse an den Wagen rangiert. Sämtliche

Rangierlokomotiven

der

Gotthardbahn bremsten wieder mit der mechanischen

Bremse.

Bei den beiden F2 war daher die Bedienung immer noch sehr einfach, was

sicherlich im Interesse des Betreibers war, der nicht mehr sparen musste. Als die

Bremse

nach

Westinghouse

bei der

Gotthardbahn und bei vielen anderen Bahnen in Europa eingeführt

wurde, kam es zu weiteren Umrüstungen. Dabei gerieten die kleinen

Maschinen auch in den Fokus. Gerade mit schweren

Kompositionen

bekundeten die

Rangierlokomotiven

immer wieder Mühe mit den

Bremsweg.

Daher war es sinnvoll, wenn man die Wagen auch bremsen würde. Erneut ging

es daher in die Werkstatt.

Im Führerhaus wurde noch das Führer-bremsventil vorgesehen. Mehr war je-doch nicht mehr, denn die Lokomotive selber sollte weiterhin nur mit dem Exterhebel gebremst werden. Doch bei schweren Aufgaben, konnten zur

Unterstützung auch die

Bremsen

der Wagen beigezogen werden. All diese Massnahmen sollten aber nicht gut sein. Der kleine Kessel war nun mit den Dampfmaschinen, der Dampfheizung und der Luftpumpe überfordert. Die beiden Maschinen F2 waren nach nur

wenigen Jahren zu schwach für den

Rangierdienst

geworden. Das bemerkte die Nummer 12 recht früh, denn ab dem Jahr 1889 war

sie der

Hauptwerkstätte

in Bellinzona zugeteilt worden. Dort musste sie nur einzelne

Lokomotiven

verschieben. Nach nur sieben Jahren im Einsatz war sie

einfach ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen. Dabei war das Problem nicht

bei der

Lokomotive

zu suchen. Der

Kessel

machte alle Ergänzungen mit und konnte ausreichend Dampf erzeugen. Jedoch

entsprach der Verkehr längst nicht mehr dem Volumen, das man um 1879 noch

erwartet hatte. Mit einer

Leistung

von 75 PS reichte die

Dampfmaschine

schlicht nicht mehr aus. Die bisher von der Nummer 12 ausgeführten

Aufgaben wurden von einer Maschine der ehemaligen Tessiner Talbahnen

übernommen. Diese Modelle konnten frei gestellt werden, weil bei der

Gotthardbahn neue dreiachsige

Rangierlokomotiven

in Betrieb genommen wurden. Diese als F3 bezeichneten Maschinen hatten

deutlich mehr

Zugkraft

und konnten daher auch das mittelschwere

Manöver

ohne grosse Probleme übernehmen.

Die relativ neue

Tenderlokomotive

war ihren Aufgaben einfach nicht mehr gewachsen. Das Direktorium der

Gotthardbahn sah deren Nutzen nur noch in der Tatsache, dass man

eventuell einen Käufer dafür finden könnte. Sie stand zum Verkauf an. Als Käufer für die Lokomotive zeigte sich die Firma von Roll Eisenwerke. Sie konnte die kleine Maschine für den Werksverkehr in ihren Eisenwerken gut gebrauchen. Man nutzte daher die Gunst der Stunde und kaufte der Gotthardbahn diese relativ neuwertige und günstige Lokomotive ab. Dieser Handel sollte der Nummer 11 ein langes

Leben be-scheren, denn sie wurde nie abgebrochen. Doch immer wieder stand

ein neues Werk an. Die Nummer 12 konnte sich noch ein paar Jahre in der Hauptwerkstätte halten. Jedoch kam sie da auch immer mehr unter Druck. Die

Modelle der Tessiner Talbahnen drängten nun in diesen Bereich. Sie hatten

den Kampf gegen die neuen

Rangierlokomotiven

mit drei

Triebachses

verloren. Der

Rangierdienst

war nun auf die Reihe F3 umgestellt

worden, denn diese waren deutlich leistungsfähiger als die alten Modelle. Auch

wenn die Nummer 12 nicht abgebrochen wurde, sie hörte als

Lokomotive

auf zu existieren. Der

Kessel

und die

Dampfmaschinen

wurden in der

Hauptwerkstätte

für den Antrieb der Transmission benötigt. So konnten sich diese Reste

noch so lange halten, dass deren Abbruch letztlich von den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB verfügt wurde. Mit den letzten Resten verschwand die

Nummer 12 im Jahre 1912 endgültig.

Man

wusste, dass man mehr Maschinen für den

Ran-gierdienst

benötigte. Da die Kassen schlicht leer waren, suchte man nach einer

billigen Lösung. Die SLM lieferte das, was so noch möglich war und das war

dem Verkehr unterlegen. Die Gotthardbahn hatte in den ersten Betriebsjahren eine gewaltige Zunahme bei den Zügen des Güter-verkehrs erfahren. Für die schweren Züge mussten daher immer mehr Lokomotiven beschafft werden und dabei blieben die Modelle für den Rangierdienst etwas im Rückstand. Als

dort angepackt wurde, kamen neue dreiachsige Modelle mit mehr

Zugkraft.

Die ersten, die dann in der Hackfolge an den Schluss rückten, waren die

mit geringer

Leistung. Damit blieb von diesen beiden

Lokomotiven

nur noch ein Exemplar übrig. Nachdem sie von der

Gott-hardbahn verkauft wurde, wurde es um die Loko-motive

mit der ehemaligen Nummer 11 ruhig und mancher könnte meinen, dass die

Maschine auch dort zu schwach gewesen wäre, denn es war wirklich eine sehr

klein geratene

Tenderlokomotive,

wie das schnelle Ausscheiden aus dem Verkehr bei der Gotthardbahn erkennen

lässt. Doch das war nicht der Fall. Die verkaufte

Lokomotive

Nummer 11 machte sich im Werksverkehr der Von Roll gut, so dass sie die

Ausrangierungen

der alten Gotthardlokomotiven überlebte und der Nachwelt als einzige

Dampflokomotive der ehemaligen

Gotthardbahn erhalten blieb. Die Maschine kann im

Verkehrshaus der Schweiz besichtigt werden und zeigt den Vergleich zu den

anderen

Lokomotiven,

die vom Gotthard ins Museum kamen, recht deutlich auf.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Geliefert

wurden die beiden

Geliefert

wurden die beiden

Als

die Teile in Airolo eingetroffen waren, wurden die beiden

Als

die Teile in Airolo eingetroffen waren, wurden die beiden

Es

war nun auch zu erkennen, dass die Arbeiten im

Es

war nun auch zu erkennen, dass die Arbeiten im

Ab

diesem Datum wurde die Post nicht mehr über den Pass, sondern provisorisch

durch den nun fertigen

Ab

diesem Datum wurde die Post nicht mehr über den Pass, sondern provisorisch

durch den nun fertigen

Im

Im

Der

Betrieb der beiden

Der

Betrieb der beiden

Jedoch

kann angenommen werden, dass die beiden mit nur geringer

Jedoch

kann angenommen werden, dass die beiden mit nur geringer

Damit

in den

Damit

in den

Daher

beschloss die

Daher

beschloss die

Dort

wurde die

Dort

wurde die

So

überrascht es eigentlich wenig, dass die Nummer 11 bereits im folgenden

Jahr aus dem Betrieb genommen wurde. Nach nur acht Jahren Einsatz stand

die F2 zur

So

überrascht es eigentlich wenig, dass die Nummer 11 bereits im folgenden

Jahr aus dem Betrieb genommen wurde. Nach nur acht Jahren Einsatz stand

die F2 zur

Nach

einem Einsatz von wenigen Jahren bei der

Nach

einem Einsatz von wenigen Jahren bei der