|

Entwicklung und Beschaffung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im Hinblick auf die um 1960 geplante

S-Bahn

Zürich wurde von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ein neues Fahrzeug

gesucht. Wie bei anderen Baureihen auch, sollte dazu ein

Pflichtenheft

erstellt werden. Auch wenn die Beschaffung dringlich war, die Ausarbeitung

wurde von den Fachkreisen mit bedacht vollzogen. Dabei verschlossen sich

die

Staatsbahnen

auch nicht komplett neuer Ansätze beim Bau von Fahrzeugen.

Die neuen

Triebzüge

für die

S-Bahn

mussten aber komplett neu entwickelt werden. Daher lohnt es sich, wenn wir

etwas genauer hinsehen, denn die Zeit, die am Anfang verloren ging, sollte

später auf-geholt werden.

Dieses neue

Triebfahrzeug

sollte zum Beispiel als dreiteilige Einheit formiert werden. Von der

Lösung mit

Pendelzügen

wurde damit trotz den grossen Erfolgen mit dem Kabel III, Abstand

genommen. Ein Vorgang, der sicherlich auf den Erfahrungen bei den

S-Bahnen

im Ausland basierte. Wir müssen bedenken, dass es damals in der Schweiz

schlicht noch kein System gab, das mit den S-Bahnen im Ausland

vergleichbar war.

Dort wurde mit solchen Einheiten gearbeitet und das durchaus sehr

erfolgreich. Trotzdem gaben die Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch

Hinweise auf den geplanten Einsatz. Nötig war das, weil auch die

angeschriebenen Hersteller noch keine Erfahrungen mit

S-Bahnen

sammeln konnten. Mit der Angabe zur Strecke konnte aber der Charakter

aufgezeigt werden. Ein

Triebzug für Vororte ist nicht gleich, wie für das

Gebirge.

So sollten diese

Triebzüge

im Regelverkehr auf der Strecke Zürich – Meilen – Rapperswil und somit

an der Goldküste eingesetzt werden. Gerade dort war der Bedarf an

solchen Fahrzeugen sehr gross, denn die einspurige Strecke war sehr

gut ausgelastet. Auch ohne die

S-Bahn

konnte dort ein annähernd ähnlicher Betrieb erfolgen. Doch die

Staatsbahnen

wussten auch, dass es an Wochenenden zu grösseren

Stilllagern kommen konnte.

Zudem sollten die neuen Modelle am Wochenende auch mit Lokomotiven bespannte Züge auf dem restlichen Netz ersetzen.

Wobei die Fahrzeuge kaum eine grosse Verbreitung bekommen sollten, da

sie wegen dem regulären Einsatz im Raum Zürich eine Heimat finden

sollten. Auch wenn das Pflichtenheft letztlich recht umfang-reich war, auf die Angabe einer genauen Leistung des mit bis zu 125 km/h verkehrenden Triebzuges, wurde bewusst verzichtet. An deren Stelle trat eine Forderung nach bestimm-ten Werten bei der Beschleunigung und der Ver-zögerung.

Hier wurde daher ein Wert von 0.85 m/s2 verlangt. Das war

möglich, weil an den Fahrzeugen keine weiteren Wagen angehängt werden

sollten.

Ein Wert, der bei

Triebzügen

ebenfalls wichtig ist, war die maximal mögliche Steigung. Diese wurde

auf die Strecken im Zürcher Oberland abgestimmt und dort gab es

durchaus Neigungen, die mit den

Rampen

des Gotthards verglichen werden konnten. Daher erscheint es nicht so

speziell, dass gerade diese

Bergstrecke

als Massstab angenommen wurde. Mit anderen Worten, der Triebzug sollte

auch

starke Gefälle

befahren.

Um die

Adhäsion

auch bei schlechtem Zustand der

Schienen

optimal umzusetzen, sollten alle

Achsen

mit einem

Antrieb

versehen werden. So sollten geringere

Zugkräfte

pro

Radsatz

entstehen. Zudem sollten Abteile der beiden

Wagenklassen

und ein

Gepäckraum

eingebaut werden. Somit wurde die Bezeichnung als RABDe 12/12 geführt.

Womit auch klar war, dass die

Zugreihe R

für diese Modelle verlangt wurde.

Diese wurden aber mit der Forderung nach einer elek-trischen

Nutzstrombremse

wirksam verhindert. Mit der damals verfügbaren Technik war diese

Bremse

nur mit klassischen

Seriemotoren

möglich und man hatte auch dort grosse

Leistungen

umgesetzt. Ausgesprochen umfangreich waren die Hinweise zur Steuerung der Züge. Gerade in diesem Punkt wollten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit den Triebzügen neue Wege beschreiten. Ein wichtiger Punkt dabei war die Forderung nach einer automatischen Kupplung.

Diese sollte die

Vielfachsteuerung

von bis zu vier Einheiten erlaubten. Damit war auch klar, dass die bei

den letzten Modellen noch verlangte freie Kombination nicht

vorge-sehen war. Dass man sich bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB durchaus gewissenhaft vorbereitet hatte, zeigt die Tat-sache, dass auch Hinweise zu den pneumatischen Bremsen erwähnt wurden.

Dabei wurden die bei

automatischen Kupplungen

immer wieder entstehenden Schläge und

Stösse

erwähnt. Ein Hinweis, der nicht auf eigenen Erfahrungen basieren

konnte, denn bei den

Staatsbahnen

in der Schweiz gab es diese

Kupplungen

bisher gar nicht.

Um die

Stösse

auf den

automatischen Kupplungen

zu minimieren, sollte eine elektropneumatisch angesteuerte

Bremse

verbaut werden. Mit dieser

EP-Bremse

erhoffte man sich auch bei längeren Zügen eine ausgeglichene

Bremswirkung, da die Reaktionszeit deutlich geringer war, als bei der

automatischen Bremse.

Das waren durchaus durchdachte Ideen, die ebenfalls klar auf den

Erfahrungen von anderen Bahnen basierten.

Diese passte besser zur hektischen

S-Bahn.

Dazu sollten elektronische Bauteile angewendet werden. Deren

Programmierung erfolgte jedoch noch auf Basis der Hardware. Ein Teil der neuen Regelung war die Vorgabe, dass bestimmte Werte bei der Beschleunigung und bei der Verzögerung vom Fahrpersonal eingestellt wer-den konnten.

Auch das war auf den Einsatz einer

S-Bahn

ausge-legt worden und sollte das Personal bei schlechtem Zustand der

Schienen

entlasten. Gerade bei sich oft folgenden

Haltestellen

war das durchaus ein Vor-teil, den das

Lokomotivpersonal

zu nutzen wusste. Bleibt noch zu erwähnen, dass auch Bedingungen an das Aussehen gestellt wurden. Dazu wurde er-wähnt, dass die Merkmale der Einheitswagen für die Kasten galten. Bei der Front sollte sich diese an den Triebwagen RBe 4/4 orientieren.

Da auf den

Personenübergang

verzichtet wurde, konnten die entsprechenden Anpassungen vorge-nommen

werden. Jedoch war klar zu erkennen, auch die neuen

Triebzüge

mussten optisch in den Bestand passen.

Das

Pflichtenheft

wurde der einschlägigen Industrie übergeben. Diese sollten nach den

Angaben erste Muster ausarbeiten. Wobei hier eine intensive

Zusammenarbeit unerlässlich war. Wie das zu verstehen war, zeigt sich

nachher bei der Entwicklung dieser neuen

Triebzüge.

Der Entscheid sollte letztlich für ein Fahrzeug fallen, das von einem

Konsortium angeboten wurde und das die Bedingungen der

Staatsbahnen

optimal erfüllte.

Jedoch war damals das Werk der SLM mit dem Bau neuer

Lokomotiven

gut ausgelastet. Das galt auch für die Firma SWS, die eine grosse

Anzahl

Einheitswagen

an diverse Bahnen liefern konnte.

Zu diesen Zuliefern gesellte sich als Elektriker auch die Firma Brown

Boveri und Co BBC in Münchenstein. Hier lag das Problem gleich, wie

bei der SLM, denn es waren die Fachleute in Münchenstein, die mit der

Aufgabe einer

Lokomotive

mit hoher

Leistung

und

Zulassung

zur

Zugreihe R

beschäftigt waren. Wir erkennen deshalb ganz gut, dass die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB darum bemüht waren die Arbeiten zu

verteilen, das sollte die Lieferfristen verkürzen.

Zu den erwähnten Zuliefern gehörten weitere Firmen, die kleinere

Baugruppen an das Fahrzeug beisteuerten. Die Endmontage der neuen Züge

sollte in Meyrin bei der Firma Société Anonym des Ateliers de Sécheron

SAAS erfolgten. Die SAAS steuerte zudem den elektrischen Teil an das

Fahrzeug bei. Damit war klar, dass auch die MFO nicht beteiligt sein

sollte. Dort waren jedoch auch noch

Lokomotiven

im Bau, so dass das kein Problem war.

Vom diesem Angebot wurden von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB in

einer ersten Bestellung im Jahre 1963 vorerst 20 Exemplare geordert.

Auf die Entwicklung von

Prototypen

sollte zu Gunsten eines vorgezogenen Fahrzeuges verzichtet werden. So

erhielten die

Staatsbahnen

für die

S-Bahn

Zürich passsende

Triebzüge.

Da diese jedoch nicht beschlossen wurde, wurden diese Triebzüge

schnell zum «Goldküsten-Express».

Zumal sich auch die neue

Lokomotive

als Re 4/4 II erfolgreich

präsentieren konnte. Die

Triebzüge

RABDe 12/12 wurden zu Exoten in einem Bestand, der immer einheitlicher

werden sollte, denn alte Baureihen verschwanden.

Da die Lieferzeit kurz war, und weil nur ein Fahr-zeug der Serie

vorgezogen wurde, mussten im Vorfeld gewissen Schlüsselkomponenten

erprobt werden. Das war schon immer so, aber bei den hier

vorgestellten

Triebzügen

ging man auch jetzt einen Schritt weiter. So sollten während dem Bau

die

automatische Kupplung

und die neue

EP-Bremse

erprobt werden. Dazu sollten bestehende Fahrzeuge aus dem Bestand der

Staatsbahnen

verwendet werden.

Gebaut wurde die

automatische Kupplung

von der Firma Georg Fischer. Diese wurde mit Bauteilen für die

Vielfachsteuerung

ergänzt. Daher wurde der Typ als GF/S-Bahn bezeichnet. Wie bei allen

so gelagerten

Kupplungen

musste die Funktion in Bezug auf die Gleisanlage geprüft werden. Dabei

standen Punkte im Vordergrund, die bestimmte Stellungen bei den

Fahrzeugen ergaben. Somit mussten zwingend mehrere Fahrzeuge

umgerüstet werden.

Daher wurde der

Triebwagen

Be 4/6 mit der Nummer 1615

umgerüstet. Dazu gesellten sich die beiden Wagen B4ü 5527 und AB4ü

3741. Die so formierte

Komposition

verkehrte ab 1963 auf der Strecke Zürich – Turgi – Koblenz. Dabei

musste der Triebwagen in den

Endbahnhöfen

immer wieder umgesetzt werden, so dass die

automatische Kupplung

oft gelöst und verbunden wurden. Eine durchaus gute Betriebserprobung

für die

Kupplung.

Besonders die bei den Erbauern von

automatischen Kupp-lungen

gefürchteten engen S-Bogen stellten ein grosses Problem dar. Mit dem

Musterzug konnten so allenfalls noch Anpassungen an der

Kupplung

vorgenommen werden. Nach den Versuchen wurde der Zug jedoch wieder

normalisiert. Die dabei frei werdenden Kupplungen flossen die die Fertig-ung der hier vorgestellten Züge ein. So waren die gemach-ten finanziellen Aufwendungen nicht verloren. Natürlich wurden die automatischen Kupplungen revidiert und die bei den Versuchen gemachten Verbesserungen umgesetzt.

Ein kompletter Neubau konnte so aber verhindert werden. Ein Punkt, der

zeigt, dass bei den

Staatsbahnen

durchaus auf geringe Kosten geachtet wurde. Eine weitere Schlüsselkomponente war die neue elektro-pneumatische Bremse. Erste Erfahrungen mit diesen EP-Bremsen hatten die Staatsbahnen bei der Reihe Re 8/12 schon gemacht.

Jetzt sollte diese aber die normale

Hauptleitung

nutzen. Fachlich wurde in dem Fall von einer indirekten

EP-Bremse

gesprochen. Eine Lösung, die es erlauben sollte, den defekten

Triebzug

auch ohne diese

Bremse

mit einer normalen

Hilfslokomotive

abzuschleppen.

Bei der

EP-Bremse

lag der Fokus auf deren

Durchschlagsgeschwindigkeit.

Diese sollte deutlich höher sein, als das bei der normalen

Hauptleitung

der Fall war. Die

Druckluft

bewegte sich annähernd mit Schallgeschwindigkeit. Die elektrischen

Signale der EP-Bremse wurden jedoch nahezu mit Lichtgeschwindigkeit

übermittelt. Mit einem kurzen Zug wären die Unterschiede nicht zu

erkennen gewesen. Daher musste eine längere

Komposition

verwendet werden.

Mit den acht Wagen wurde der Zug rund 200 Meter lang. Damit konnten

die Unterschiede beim Absprechverhalten erkannt werden. Auch wenn es

sich nur um Sekunden handeln sollte, die Ergebnisse waren klar.

Es wurde zudem darauf geachtet, dass dieser

Pendelzug

in

Dienstplä-nen

blieb, die keine mit Zusatzwagen versehenen Züge enthielten. Technisch

hätten diese kein Problem ergeben, aber die Messungen wurden gestört.

Man wollte die Wirkung prüfen und nicht die mögliche Kombination mit

anderen Fahrzeugen. Die Verstärkungen am Schluss hätten dafür gesorgt,

dass die Vorteile schlicht verloren gingen. Daher der klare Einsatz.

Die Erprobung der

EP-Bremse

begann am 24. April 1964. Dabei sollte der

Pendelzug

die Erfahrung in der Praxis liefern. Im Hinblick, dass diese

Bremse

auch bei anderen Zügen angewendet werden könnte, waren diese Versuche

sinnvoll. Um auch Erfahrungen bei hohen Geschwindigkeiten zu machen,

wurde auch der

Triebzug

RABDe 8/16 mit dieser Bremse

versehen. Zwischen Münsingen und Wichtrach erfolgten dann Fahrten mit

bis zu 150 km/h. Auch der Pendelzug wurde nach den Versuchen wieder mit der normalen Bremse versehen. Die gemachten Erfahrungen konnten aber genutzt werden, so dass diese 20 Triebzüge zwischen dem 15. September 1965 und dem 10. November 1967 an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB übergeben wurden. Es wird Zeit, wenn wir uns die Triebzüge der Baureihe RABDe 12/12 genauer ansehen. Dabei beginnen wir auch hier mit dem Kasten. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Wie

seriös gearbeitet wurde, zeigt nur schon die Tatsache, dass für die

Entwicklung der Baureihe

Wie

seriös gearbeitet wurde, zeigt nur schon die Tatsache, dass für die

Entwicklung der Baureihe  Daher

wurde im

Daher

wurde im  Gewisse

technische Errungenschaften beim Aufbau der Antriebstechnik wurden im

Gewisse

technische Errungenschaften beim Aufbau der Antriebstechnik wurden im  Auch

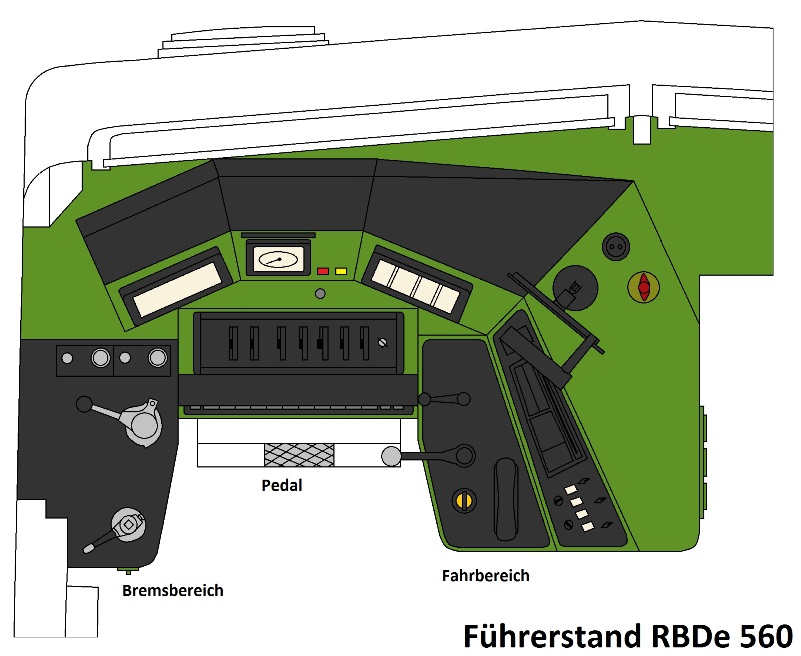

bei der Bedienung wollten die Schweizeri-schen Bundesbahnen SBB neue

Wege gehen. Auf dem mit den

Auch

bei der Bedienung wollten die Schweizeri-schen Bundesbahnen SBB neue

Wege gehen. Auf dem mit den

Die

Kasten wurden bei zwei Firmen gebaut. Das waren die Flug- und

Fahrzeugwerke Altenrhein FFA und die Schindler Waggon Pratteln SWP.

Letztere lieferte auch die

Die

Kasten wurden bei zwei Firmen gebaut. Das waren die Flug- und

Fahrzeugwerke Altenrhein FFA und die Schindler Waggon Pratteln SWP.

Letztere lieferte auch die

Die

Nummern für die

Die

Nummern für die  Wenn

der kurze Zug nicht für den regulären Verkehr genutzt wurde, erfolgten

andere Versuche. So mussten die

Wenn

der kurze Zug nicht für den regulären Verkehr genutzt wurde, erfolgten

andere Versuche. So mussten die  Als

Als