|

Neben- und Hilfsbetriebe |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Kommen wir zu den Neben- und

Hilfsbetrieben. Dabei beginnen wir auch hier

zuerst mit den

Nebenbetrieben. Wie bei anderen Baureihen werden damit die

Verbraucher, die nicht mit der direkten Funktion des Fahrzeuges zu tun

hatten, bezeichnet. Ohne diesen Teil konnte der

Triebzug mehrere Tage

eingesetzt werden, jedoch auf Kosten des Komforts für die Fahrgäste. Das

galt hier nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr.

Diese führte eine Spannung von 1000 Volt und war damit so hoch, wie bei den Reisezug-wagen. Das war schon etwas speziell, denn bei Triebzügen suchte man oft andere Lös-ungen. Es konnte an der Anzapfung eine Leistung von 60 kVA bezogen werden. Das war jedoch eine nur für den halben Triebzug ausreichende Heizleistung.

Somit mussten immer beide

Transformatoren genutzt werden. Eine Umschaltung

war nicht möglich, da der ganze Zug die

Anzapfung schlicht überfordert

hätte. Trotzdem war diese Leitung besonders aufgebaut worden und wir

müssen etwas genauer auf diesen Teil sehen.

Im Gegensatz zu den

Lokomotiven wurde hier nicht mehr von der

Zugsheizung

gesprochen. Im

Triebzug wurde eine

Zugsammelschiene eingebaut und diese

stand in dem Moment unter

Spannung, wenn der Triebzug eingeschaltet wurde.

Trotzdem mussten auch in dieser Leitung Schaltelemente eingebaut werden.

Nötig waren diese aus zwei Gründen. So hätte ein

Kurzschluss auf der

Zugsammelschiene zum Ausfall des halben Zuges geführt.

War der

Triebzug ausgeschaltet und die Steuerung nicht aktiv, fielen diese

Schalter ab und die Leitung wurde unterbrochen. Jedoch wurde nun ein

weiterer

Heizhüpfer aktiv, der die beiden Hälften verband. Er öffnete,

wenn die beiden anderen

Hüpfer geschlossen waren. Nötig war dieser dritte

Heizhüpfer jedoch wegen einer besonderen Forderung im

Pflichtenheft der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB und wir müssen das ansehen.

An den beiden Enden des

Triebzuges endet diese je-doch in einer unter dem

rechten Hilfspuffer eingebau-te

Heizsteckdose. Ein Schaltelement war in der

Leit-ung zu dieser Steckdose jedoch nicht mehr vorhan-den. Diese Heizsteckdose war nur auf dieser Seite vorhan-den und sie entsprach sowohl bei der Position, als auch beim Aufbau den anderen Baureihen. So hätte zumindest in der Theorie ab dem Triebzug auch ein Wagen versorgt werden können.

Dies wurde aber durch die geringe nur auf den halben Zug

ausgelegte

Leistung verhindert. Jedoch konnte das

Pflichtenheft in diesem

Punkt ohne grosse Pro-bleme umgesetzt werden. Bedingung war, dass alle Triebzüge ausgeschaltet und remisiert waren. Danach konnte zwischen den Zügen mit einem Hilfsheizkabel die Verbindung hergestellt werden.

Wenn das erfolgt war, durfte die

Vorheizanlage

angeschlossen und die

Triebzüge vorgeheizt werden. Ein grosser Aufwand,

der auch auf andere Weise gelöst werden konnte. Zumal die ganze

Einrichtung zwingend entfernt sein musste, wenn die Fahrzeuge in Betrieb

genommen wurden.

Als Nutzer dieser

Nebenbetriebe gab es nur die

Heizung in den Abteilen.

Diese wurde nach den Grundsätzen der

Einheitswagen aufgebaut. So wurde mit

der

Spannung ein

Ventilator angetrieben. Der

Lüfter bezog die gefilterte

Luft aus dem Aussenbereich beschleunigte diese und drückte anschliessend

die Luft durch Kanäle. Die entlang der Wände verlaufenden Kanäle besass

seitliche Schlitze, so dass die Luft in den Innenraum gelangen konnte.

Speziell hier war, dass

dies das ganze Jahr erfolgte und nicht nur währ-end der Zeit wo geheizt

werden musste. Bei den

Einheitswagen fehlte dazu im Sommer nur die

Spannung. Wir haben damit eine Lüftung erhalten. Wurde nun durch den Thermostat in den Abteilen erkannt, dass es zu kühl werden könnte, schloss er und das Heizregister wurde von der Zugsammelschiene mit Energie versorgt.

Damit

erhitzten die in den Kanälen verbauten

Widerstände stark. Der nun vorbei

strömende Luftzug kühlte sie und nahm dabei deren Wärme auf. Das Abteil

wurde mit warmer Luft versorgt und so geheizt. Es war daher eine moderne Heizung vorhanden, die damals durchaus als Standard angesehen werden konnte. Klimaanlagen wurden im Nahver-kehr nicht eingesetzt und als diese Fahrzeuge gebaut wurden, nur selten vorhanden.

Sie waren so selten, dass sie bei den

TEE-Zügen explizit vorgeschrieben

wurden. Trotzdem war der

Triebzug im Winter angenehm warm und die

schrecklich stinkenden

Widerstände zu Beginn der Heizperiode waren

ver-schwunden.

Durch die ständig laufende

Lüftung wurde im Sommer aber auch so das

Fahrzeug gekühlt. Die Metalle wurden durch die Sonne erhitzt und gaben

diese Wärme an den Innenraum ab. Diese konnte von der dort vorhandenen

Isolation mit Spritzasbest etwas abgehalten werden. Bevor Sie wütend in

die Tasten greifen, damals wusste niemand, dass dieser Werkstoff

ausgesprochen gefährlich für die Gesundheit der Arbeiter war.

Aber gerade im Sommer gelangte immer noch viel Wärme in den Wagen. Durch die Lüftung konnte nun aber der Bereich etwas gekühlt werden.

Das Abteil wirkte für die Reisenden angenehm und das

unabhängig der Jahreszeit. Ein erster Schritt zu den

Klimaanlagen.

Trotzdem gab es Bauteile, die aktiv gekühlt werden mussten.

Für die

Kühlungen und andere nicht direkt mit der Traktion verbundene

Bauteile wurde eine andere Versorgung erwähnt. Auch wenn Sie nicht direkt

der Traktion dienten, es waren ausgesprochen wichtige Baugruppe. Deren

Ausfall führte dazu, dass der

Triebzug abgestellt werden musste. Dieser

Stromkreis wurde daher immer wieder als

Hilfsbetriebe bezeichnet. Diese

waren auch hier vorhanden und sie wurden geteilt.

In jedem

Transformator war für die

Hilfsbetriebe eine eigene

Wicklung

vorhanden. Diese war jedoch nicht galvanisch von der

Primärspule getrennt

worden. Vielmehr erlaubte diese zweite

Spule eine genaue Einstellung der

Spannung. Bei einem Abgriff direkt ab der

Primärwicklung hätte man eine

ungefähr passende Spannung erhalten. So aber konnte diese optimal

eingestellt werden, was die Funktion der Hilfsbetriebe verbesserte.

Die

Wicklung für die

Hilfsbetriebe ergab eine

Spannung von 220

Volt. Das

entsprach den damals üblichen Werten in der Landesversorgung. Abweichend

davon war jedoch mit 16 2/3

Hertz die

Frequenz. Bei einigen Baugruppen

ergab das aber kein Problem. Grösser waren die Schwierigkeiten bei der

verfügbaren

Leistung. Die erlaubten 36 kVA reichten nicht für den ganzen

Triebzug, daher mussten beide

Transformatoren genutzt werden.

So wurde die von der Spule abgegebene Spannung über eine Sicherung zu einem Schalter geführt. Dabei be-grenzte diese Schmelzsicherung den Strom in der Leit-ung.

Bei einem Defekt konnte sie durch das

Lokomotivper-sonal einmal

ersetzt und anschliessend in einer Werk-statt repariert werden. Der erwähnte Schalter war für den Depotstrom vorge-sehen. Wurde er umgestellt, erfolgte eine Trennung der Hilfsbetriebe von der Wicklung.

Dafür

wurden diese einer Steckdose zugeschaltet. Mit dem dort eingesteckten

Kabel konnten die Verbraucher versorgt werden. Wichtig und möglich war das

nur im Unterhalt. Daher waren diese Kabel in den Werkstätten und in den

Depots vorhanden. Von dort stammte auch der Name.

Ob nun vom Kabel, oder von der

Wicklung versorgt, nach dem

Depotumschalter

waren die Verbraucher eingebaut worden. Dabei betrachten wir den

Endwagen

mit der elektrischen Ausrüstung, denn diese musste gekühlt werden. Die

üblichen Verdächtigen waren der

Transformator und die

Fahrmotoren. Ich

beginne mit dem Transformator, denn dieser war für die

Hilfsbetriebe

schlicht nicht vorhanden. Uns stellt sich so die Frage nach dem warum?

Auch bei diesem

Transformator wurden die

Wicklungen in einem Gehäuse

eingebaut. Dieses wiederum füllte man mit einem speziellen

Öl. Es wurde

Transformatoröl verwendet, das die

Isolation verbesserte und gleichzeitig

die Wärme von den

Spulen abführte. Dabei nutzte man in diesem Fall

schlicht die thermischen Eigenschaften von unterschiedlich warmen

Flüssigkeiten. Das Öl wurde so auf natürliche Weise an das Gehäuse

verdrängt.

Trotzdem

waren sich die Erbauer nicht sicher, ob diese Lösung bei den häufigen

Beschleunigungen im Bereich einer

S-Bahn ausreichten. Zumal der

Transformator elektrisch auch belastet wurde, wenn mit der

elektrischen

Bremse gearbeitet wurde. Daher wurde der Transformator so aufgebaut, dass nachträglich auch eine künstliche Kühlung möglich war. Die Anschlüsse und der Platz für eine Ölpumpe und den in dem Fall benötigten Kühler waren vorhanden.

Jedoch

wurden bei der Herstellung diese Baugruppen nicht ein-gebaut. Wir werden

später bei den Umbauten erkennen, ob die

Kühlung des

Transformators

verbessert werden musste. Bei Aus-lieferung war aber eine natürliche Lösung

vorhanden. Nicht möglich war die Lösung des Transformator bei den Fahr-motoren. Diese waren im Drehgestell so kompakt eingebaut worden, dass eine Eigenventilation nicht optimal arbeiten konn-te.

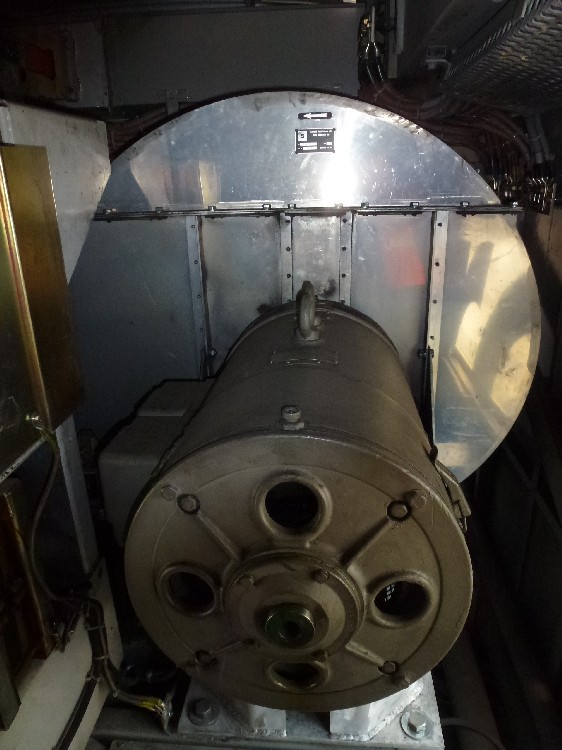

Aus diesem Grund wurde bei

den Motoren auf eine von den

Hilfsbetrieben versorgte

Ventilation gesetzt.

Dazu müssen wir uns aber zuerst auf das Dach begeben, denn dort wurde die

Luft über die

Lüftungsgitter mit

Filtermatten vom

Ventilator angezogen.

Der

Ventilator beschleunigte die

Kühlluft und presste sie durch die Kanäle

und einen

Faltenbalg zu den

Fahrmotoren. Dort wurden die

Wicklungen

umströmt und dabei sowohl die Wärme, als auch allenfalls entstandener

Schmutz aufgenommen. Letztlich gelangte die warme Luft im Bereich der

Motoren wieder ins Freie. Eine künstliche

Ventilation, die jedoch bei

voller

Leistung recht laut war, weil die Luft nicht beruhigt wurde.

Wurde das Tempo jedoch

überschritten, erfolgte die Umschaltung auf den paral-lelen Betrieb. Erst

jetzt stand die volle

Leistung bei der

Kühlung zur Verfügung. Eine Lösung,

die durchaus bei anderen Baureihen auch so gelöst worden war. Es zeigte sich jedoch nach der Inbetriebsetzung der ersten Triebwagen, dass die Ventilation als zu laut empfunden wurde. Auch aus diesem Grund wurden die Züge vom Personal mit der Bezeichnung «Mirage» versehen.

Weil

der

Triebzug den gleichen Lärm machte, was das passend. Daher wurde später

die Geschwindigkeit für die Umschaltung auf 30 km/h eingestellt. Bei den

sich noch in Auslieferung befindlichen Triebzügen erfolgte das noch beim

Herstel-ler. Beim Endwagen kamen noch die kleinen Verbraucher im Führerstand dazu. Dieser wurde auf die gleiche Weise geheizt, wie bei den Lokomotiven. Auch alle anderen von dort bekannten Verbraucher waren vorhanden.

Dazu gehörte

auch die Anzeige der

Spannung in der

Fahrleitung. Daher war diese aus

Sicht der

Hilfsbetriebe nur vorhanden, wenn der Teil auch aktiv war. Warum

das nicht so war, werden wir später noch erfahren. Um den Endwagen abzuschliessen, muss noch erwähnt werden, dass hier auch das für die eingebauten Batterien erforderliche Ladegerät vorhanden war. Es wurde das statische Modell vom Typ WESTAT G 7434 verwendet.

Dieses gab

eine

Spannung von 36

Volt

Gleichstrom ab. Dabei war ein

Strom von bis zu

40

Ampère vorhanden. So reichte die

Leistung für die

Batterieladung aus

und wir können den

Endwagen somit abschliessen.

Der über eine weitere

Sicherung angeschlossene

Kompressor befand sich

unter dem Mittelwagen. Daher wechseln wir auf diesen und dort fanden sich

auch die vorher erwähnten

Ventilatoren für die

Fahrmotoren und ein

weiteres

Ladegerät für die

Batterien. Diese wurden vom

Endwagen eins

versorgt. Genau genommen fanden wir hier alle Verbraucher mit Ausnahme der

Bauteile im

Führerstand, diesen gab es hier jedoch nicht.

Ein

grosses Problem ergab sich damit jedoch nicht, denn die von den

Hilfsbetrieben bezogene

Leistung war nur zu einem geringen Teil für die

Erwärmung des

Transformator verantwortlich. Zumal effektiv nur der

Mittelwagen das Problem war.

Bevor wir jedoch die

Hilfsbetriebe beenden können, müssen wir noch schnell

zu den Störungen. Fiel der Teil eins wegen einer Störung komplett aus,

waren die Nutzer im Mittelwagen auch nicht mehr in Betrieb. Es war keine

Erzeugung von

Druckluft mehr vorhanden. Zudem fiel auch das dort

eingebaute

Batterieladegerät aus. Jedoch kam der

Triebzug aus Mangel an

Druckluft viel eher zum Stillstand, als wegen entladenen

Batterien.

Damit nun mit dem

Triebzug aber trotzdem die Fahrt fortgesetzt werden

konnte, konnte der Mittelwagen auf den Teil zwei umgestellt werden. So

stand die Erzeugung von

Druckluft, aber auch die in diesem Fahrzeug

verbaute

Batterieladung wieder zur Verfügung. Wie sich das auf die

Spannung in der

Batterien auswirkte, ist jedoch ein Teil der Steuerung.

Diese werden wir nun ansehen und damit die

Hilfsbetriebe des Zuges

beenden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Die

Das

Das

Um den Überdruck im

Um den Überdruck im  So konnte aber viel Wärme abgehalten werden. Im Winter blieb diese im

Innenraum, im Sommer draus-sen.

So konnte aber viel Wärme abgehalten werden. Im Winter blieb diese im

Innenraum, im Sommer draus-sen. Ich beschränke mit vorerst auf den

Ich beschränke mit vorerst auf den

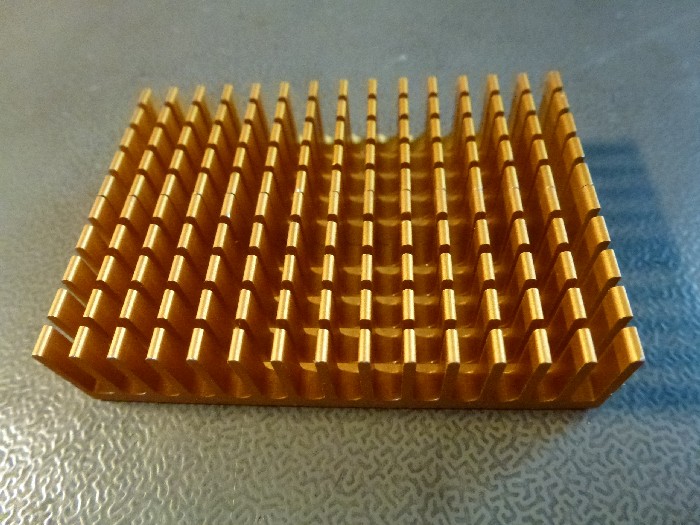

Die Metalle nahmen dann die Wärme auf und gaben diese an die Aussenluft

ab. Durch den Fahrtwind wurden die Bleche zusätz-lich gekühlt. Um diesen

Effekt zu verbessern waren zudem spe-zielle Kühlrippen vorhanden.

Die Metalle nahmen dann die Wärme auf und gaben diese an die Aussenluft

ab. Durch den Fahrtwind wurden die Bleche zusätz-lich gekühlt. Um diesen

Effekt zu verbessern waren zudem spe-zielle Kühlrippen vorhanden. Aus diesem Grund wurden die

Aus diesem Grund wurden die

Eigentlich fehlt uns nur noch der

Eigentlich fehlt uns nur noch der