|

Der Pendelzug |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im Betrieb war kaum eine

Lokomotive Re 450 ohne

einen

Pendelzug zu sehen. Diese waren als feste

Kompositionen vorgesehen

und die sollten nur im Unterhalt getrennt werden. Gerade dort, konnte dank

den einzelnen Fahrzeugen auf die kurzen Anlagen gefahren werden. Die neuen

Pendelzüge, die jedoch als

Triebzüge verkehrten, benötigten daher keine

Ausbauten bei den

Unterhaltsanlagen. Kosten, die gerne gespart wurden.

Die

S-Bahn

in Zürich hatte somit einen rund 100 Meter langen Zug, der mit zwei

weiteren Einheiten auf die maximale Länge von 300 Metern vergrössert

werden konnte. Selbst die benötigten Reserve-wagen bildeten einen

kompletten

Pendelzug. Die Reihenfolge war auch einheitlich. Nach der Lo-komotive erfolgte ein Wagen in der zweiten Wa-genklasse. Im folgte das Modell, das Sitzplätze in beiden Wagenklassen anbieten konnte. Zum Schluss war da noch der Steuerwagen, der wiederum nur Abteile in der zweiten Wagenklasse enthalten hatte.

Die Anordnung sollte die Klassen nicht zu

stark ver-schieben, wenn einmal eine

Komposition anders ge-stellt eingereiht

wurde. Um nun den Pendelzug auch zu formieren, müssen wir uns die Wagen auch ansehen. Dabei werde ich nicht so ins Detail gehen, wie das bei der Loko-motive der Fall war.

Der Grund ist simpel, denn dieser

Artikel behandelt die Baureihe Re 450 und nicht den damit verbundenen

Pendelzug. Die Maschine konnte durchaus auch ohne diesen eingesetzt

werden. Ein Punkt, der bei den festen

Kompositionen nicht zu erwarten ist,

doch der Einsatz wird das bestätigen.

Die Wagen wurden nicht bei den gleichen Firmen

bestellt, wie die

Lokomotive. Hier waren

Wagenbauer gefragt und die hatten

keine leichte Aufgabe. Das widerspiegelte sich auch im Preis. Die Wagen

kosteten zwischen 1 677 000 und 2 113 000 Schweizer Franken. Für Wagen ein

durchwegs hoher Preis, der aber der speziellen Konstruktion geschuldet

war. Um Kosten zu senken, versuchte es der Hersteller jedoch mit einem

modularen Aufbau.

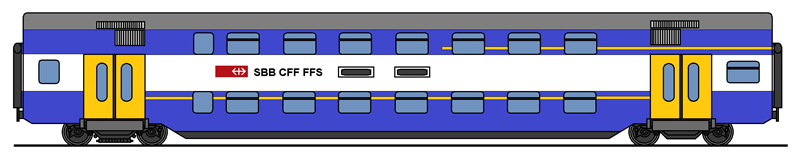

Beim selbsttragenden Kasten waren die Öffnungen für die Fenster,

die

Einstiegstüren und andere Funk-tionen vorhanden. Der so aufgebaute

Wagen hatte eine Länge von 26 800 mm erhalten und er konnte

Druckkräfte

bis zu 1500 kN aufnehmen.

Für den Hersteller war jedoch die grösste

Herausforderung der Aufbau von zwei Etagen. Auch wenn ein etwas grösseres

Lichtraumprofil erlaubt war, die Höhe konnte wegen der

Fahrleitung nicht

beliebig gewählt werden. Möglich war das nur, wenn im oberen Deck die

Reisenden durch die Einzüge des Kastens an Platz verloren. Anders hätten

die

Tunnel noch mehr erweitert werden müssen. Es war also ein Kompromiss,

der umgesetzt wurde.

Bei den beiden Zwischenwagen waren die üblichen

Personenübergänge vorhanden, die mit einem

Gummiwulst abgedeckt wurden.

Lediglich der

Steuerwagen hatte am hinteren Ende einen

Führerstand

erhalten. Dieser entsprach aber mit leichten Abweichungen bei der

Abmessung dem Modell auf der

Lokomotive. Weiter darauf eingehen werden wir

nicht, da dieser Bereich zuvor ausführlich vorgestellt worden ist.

Der komplette Zug hatte über die beiden

automatischen Kupplungen an den beiden Enden eine totale Länge von 98 800

mm erhalten. Damit lag der Zug, der wegen der

Schraubenkupplung zwischen

den Wagen straff gekuppelt werden konnte, etwas unter den Vorgaben des

Pflichtenheftes. Jedoch handelte es sich lediglich um 1200 mm, was nicht

so viel war, dass ein Ausgleich erfolgen musste. Gerechnet wurde mit 100

Meter.

Der Rahmen wurde aus Stahl erstellt und

er war, wie bei der

Lokomotive, gekröpft ausgeführt worden. In der

Draufsicht war mit Ausnahme eines

Drehgestells keine Kopfträger vorhanden.

Das betroffene

Drehgestell befand sich beim

Steuerwagen unter dem

Führerstand.

Hier musste ein Stirnträger montiert werden, damit die erforderlichen

Bauteile der

Zugsicherung

Integra-Signum

und von

ZUB 121 befestigt werden konnten. Diese Teile und der Führerstand

sorgten letztlich auch dafür, dass dieser Wagen zum schwersten im

Pendelzug wurde. Ein Punkt, der aber bei Steuerwagen so zu erwarten war

und den wir später noch ansehen.

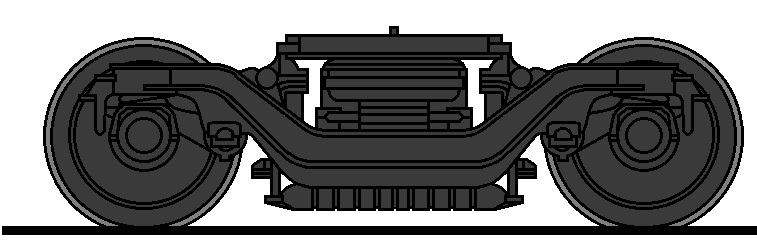

In jedem

Drehgestell waren zwei

Achsen eingebaut

worden. Diese liefen in mit

Fett geschmierten

Rollenlagern und sie

besassen zwei

Monoblocräder. Das war bei den Wagen seit Jahren so üblich

und die Lösung zeigte, dass genug lange Laufleistungen zu erwarten waren.

Dabei hatte das neue

Rad lediglich einen Durchmesser von 920 mm erhalten.

Da schon die

Einheitswagen II solche Achsen hatten, konnte auf deren

Ersatzteile zurückgegriffen werden.

Der Abstand der beiden mit

Flexicoilfedern

abgefederten

Achsen betrug 2 500 mm und war daher eher gering, was den

Lauf in den

Kurven deutlich verbesserte. Somit wurde auch bei den Wagen

darauf geachtet, dass ein schonender Einsatz möglich wurde. Gerade bei den

schweren

Doppelstockwagen war das von grosser Bedeutung. Eine radiale

Einstellung, wie bei der

Lokomotive, gab es jedoch bei den Wagen nicht

mehr.

Muster dafür waren sicherlich die neuen Einheitswagen IV, die teilweise auch so gefedert wur-den.

Hier waren die

Federn aber we-gen der Höhe des Wagens von 4 600 mm

wichtig, denn sie konnten leicht eingestellt wer-den. Die Abbremsung der Wagen erfolgte mit zwei auf der Achs-welle montierten Bremsschei-ben. Diese Wellenbremsscheiben waren bei Reisezugwagen mitt-lerweile üblich und sie erzielten gute Werte bei der Bremsrech-nung.

Der komplette

Pendelzug er-reichte ein

Bremsverhältnis von

135% und war daher für die höchste

Bremsreihe zugelassen. Damals war das

wichtig, da nur so die

Höchstgeschwindigkeit auch ausgefahren werden

konnte.

Jedoch sollte der

Pendelzug im Notfall einen

deutlich kürzeren

Bremsweg erhalten. Daher wurde in jedem Wagen bei einem

Drehgestell eine

Magnetschienenbremse montiert. Diese entsprach den

üblichen Modellen. Der Vorteil dieser

Bremsen lag auch darin, dass sie von

der

Haftreibung unabhängig waren. Wenn deswegen die

Scheibenbremsen nicht

die volle

Bremskraft aufbringen konnte. Wirkten diese

Zusatzbremsen auf

den Bremsweg verkürzend.

Abweichend davon war nur der Bereich zwischen der Türe und dem

Führerstand, denn dort wurde auf das weisse Band verzichtet. Die rote

Front und das schmale Dach entsprachen, wie die

Laufwerke der

Lokomotive. Besonders auffällig waren die Einstiegstüren. Diese wurden über den Drehgestellen angeordnet und sie besassen einen gelben Anstrich. Zudem schlossen sie sich aussenglatt zur Wand ab. Das erlaubte es, dass diese Züge ohne Zugführer verkehren konnten.

Somit verkehrten bei

der

S-Bahn in Zürich die ersten kondukteurlosen Züge der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB. Eine Massnahme, die das Personal deutlich verringerte. Auch die Bahnanschriften waren vorhanden. Diese konnten jedoch wegen der unteren Fensterreihe nicht an der üblichen Stelle angebracht werden. Daher wurden sie nach oben in das weisse Band verschoben.

Auch hier wurde das Signet der

Staatsbahnen mit deren

Abkürzungen in drei Sprachen verwendet. Lediglich die Farbe war nun

schwarz, damit man die Anschrift auch erkennen konnte. Es waren daher

beide Varianten vorhanden. Bei den Wagen wurde die Druckluft ebenfalls benötigt. Sie übernahm dabei einige Funktionen und wurde auch für die Luftfedern benötigt. Entnommen wurde diese Luft aus der Speiseleitung, die durch den ganzen Zug geführt wurde.

Lediglich beim

Steuerwagen war sie

noch für die Versorgung der

Bremsventile benötigt worden. Der ganze Zug

bezog daher die

Druckluft von der

Lokomotive, deren System wir bereits

kennen.

Die pneumatischen

Bremsen der Wagen wurden durch die

EP-Bremse sicher gestellt. Jedoch war auch eine Abbremsung mit der

automatischen Bremse möglich. Deren

Hauptleitung war daher ebenfalls durch

den Zug geführt worden. Wichtig war diese Lösung, wenn die Wagen mit

anderen

Triebfahrzeugen in den Unterhalt überführt werden sollten. Der

Pendelzug arbeitete jedoch im Normalfall mit der direkten EP-Bremse.

Das war vor

allem bei der zweiten

Wagenklasse eine Verbes-serung gegenüber dem

Pflichtenheft, wo der Komfort der

Ein-heitswagen verlangt wurde. Das

Muster besass in der zweiten Wagenklasse noch Bezüge aus Kunstleder, das

im Sommer recht heiss werden konnte. In der ersten Wagenklasse unterschieden sich die Sitze nicht gross von jenen in der zweiten Klasse. Die engere Bestuhlung war von den Triebzügen RABDe 12/12 übernommen worden.

Für etwas mehr

Komfort waren die Kopfpolster mit weissen Tüchern versehen worden. Zudem

wurde der

Sitzteiler gegen-über der zweiten

Wagenklasse leicht erhöht.

Trotzdem lag der Komfort hinter den

Personenwagen des

Fernverkehrs zurück. Beim Komfort gab es Neonleuchten im ganzen Fahrzeug, die eine gute Ausleuchtung erlaubten. Das mittige Leuchtband war zudem so aufgebaut worden, dass die Reisenden vom Licht, das immer eingeschaltet war, nicht geblendet worden.

Trotzdem wirkten die Wagen eher kühl und

nicht für längere Fahrten geeignet. Jedoch ist eine

S-Bahn bekanntlich

kein

Fern-verkehr und daher waren die Wagen ideal.

Im Gegensatz zu den

Führerständen waren die Wagen

nicht mit

Klimaanlagen versehen worden. Für die Abkühlung im Sommer war

eine

Lüftung vorhanden, die so stark war, dass durch den Austausch der

Luft der Innenraum auf nahezu die Werte ausserhalb des Fahrzeuges gekühlt

werden konnte. Die Züge waren daher in den heissen Monaten im Sommer

deutlich angenehmer, als das bei den

Einheitswagen der Fall war.

Diese übernahm auch die

Lüftung,

so dass sie das ganze Jahr eingeschaltet war. Hier fand sich der Grund für

den neuen Namen für die bisher bei den Bahnen verwendete

Zugsheizung. Die Anzahl der Sitzplätze war in den Wagen unterschiedlich. Der nach der Lokomotive eingereihte Wagen der zweiten Wagenklasse besass insgesamt 136 Sitzplätze. Diese wurden mit vier Klappsitzen ergänzt.

Bei einer

S-Bahn waren aber auch die Stehplätze

wichtig, denn viele Reisenden mit kurzen Strecken standen sehr oft. Hier

konnten weitere 171 Personen in den Wagen steigen. Total fanden also 311

Personen einen Platz.

Der zweite Wagen hatte weniger Sitzplätze. Das war

eine Folge davon, dass hier die Plätze der ersten

Wagenklasse vorhanden

waren. In dieser waren 81 Sitze verfügbar. In der auch vorhanden zweiten

Wagenklasse waren es noch 38 Sitze. Damit total 119 Sitzplätze. Die Anzahl

Klappsitze wurde auf drei reduziert und auch bei den Stehplätzen war mit

169 Personen ein geringerer Wert vorhanden. Total fanden also 291

Reisenden im Wagen Platz.

Beim

Steuerwagen waren ebenfalls weniger Sitzplätze

vorhanden. Obwohl hier nur solche der zweiten

Wagenklasse vorhanden waren,

gab es nur 132 Sitzplätze. Die geringere Anzahl war dem

Führerstand

geschuldet. Bei den Klappsitzen waren wieder vier vorhanden und die Anzahl

der Stehplätze wurden wegen dem Gewicht des Fahrzeuges auf 161 verringert.

So konnten im Steuerwagen weitere 297 Personen mitreisen.

Auch bei der

Lokomotive war der Bediener nicht in der

Kalkulation enthalten. Trotzdem war für einen 100 Meter langen Zug eine

sehr grosse Anzahl vor-handen, die dem bei der

S-Bahn in Zürich erwar-teten

Verkehr entsprach. Die Wagen des Pendelzuges hatten mit Gewichten zwischen 65.4 und 67.3 Tonnen ein ansehnliches Gewicht erhalten. Das war aber eine Folge davon, dass es sich hier um Doppelstockwagen handelte.

Diese mussten kräftiger gebaut werden und boten auch mehr Platz für die

Reisenden. Wegen den zu-gelassenen

Achslasten mussten unter jedem Wagen

zwei

Drehgestelle eingebaut werden. Vollbesetzt konnten durchaus über 70

Tonnen vorhanden sein. Der komplette Wagenzug erhielt ein Gewicht von 199.5 Tonnen. Für die Lokomotive war das eine sehr geringere Last, denn diese hätte auch schwe-rere Züge führen können.

Jedoch war bei einer

S-Bahn auf

die Beschleunigung ein sehr wichtiger Punkt und daher wurde der grösste

Teil der verfügbaren

Zugkraft dafür aufgewendet. Der

Pendelzug war daher

ideal für den Einsatz ausgelegt worden. Bleibt noch, dass auch die Wagen

nur 130 km/h schnell fahren durften.

Damit haben wir nun den ganzen

Pendelzug behandelt.

In der Folge werden wir von diesem sprechen. Wobei sich im Einsatz zeigen

wird, dass es auch zu Abweichungen kommen konnte. Die Züge, die im Betrieb

jedoch als

Triebzüge behandelt wurden, bildeten auch deshalb lange Zeit

das Rückgrat der

S-Bahn in Zürich. Zumindest so lange, bis die Industrie

in der Lage war, auch doppelstöckige Triebzüge zu bauen. 1986 ging das

noch nicht.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Jeder

Jeder

Der modulare Aufbau der Wagen zeigte sich bei deren

Abmessungen und beim Aufbau. Auch für den Bau der Wagen wurden Stahlbleche

verwendet, die mit Hilfe der elektrischen

Der modulare Aufbau der Wagen zeigte sich bei deren

Abmessungen und beim Aufbau. Auch für den Bau der Wagen wurden Stahlbleche

verwendet, die mit Hilfe der elektrischen

Jeder Wagen wurde auf zwei

Jeder Wagen wurde auf zwei

Gegenüber dem Kasten war das

Gegenüber dem Kasten war das

Im Innenraum dominierten die Farbe Gelb für die

Wände bei den Einstiegen und bei den Treppen, sonst wurde weiss verwendet.

Die Sitze waren mit einem blauen Stoffbezug versehen worden.

Im Innenraum dominierten die Farbe Gelb für die

Wände bei den Einstiegen und bei den Treppen, sonst wurde weiss verwendet.

Die Sitze waren mit einem blauen Stoffbezug versehen worden. Die

Die