|

Personal auf den Schleudern |

|||

| Navigation durch das Thema |

|

||

|

Nachdem wir bisher mehrheitlich die Maschinen betrachten hatten, kommen

wir nun zur Besatzung. Einsätze mit Schneeschleudern benötigen mehr

Personal, als ein normaler Zug. Zudem sind solche Fahrten spektakulär und

immer wieder eine reizvolle Aufgabe für die Bosse der

Depots.

So tummelten sich schnell mehr Leute auf einer Schneeschleuder, als

eigentlich dafür vorgesehen waren. Dabei begann alles noch recht

überschaubar.

Noch

geht es um Personal, das benötigt wurde. Dabei wurde dieses durchaus aus

den Reihen des Personals genommen, denn eigentlich war die Arbeit eines

Chefs ja im Büro und nicht auf ein-er lärmigen Schneeschleuder. Die Aufgaben waren klar zugewiesen worden und jeder wusste, was er zu tun hatte. Man be-nötigte deshalb sicher einen Mitarbeiter, der die Schleuder bediente. Dieser stammte aus dem Depot.

Das

war meistens ein Handwerker, der speziell für diese Einsätze geschult

worden war. Kennt-nisse über das Fahrzeug waren natürlich ele-mentar

wichtig und so wurden diese Leute auch in der Bedienung zum Fahren

ausgebildet.

Hinzu kam noch eine Person, die sich auf der Strecke auskannte und die

wusste, wo sich die Hindernisse befanden. Die ideale Person dafür war der

Bahnmeister, aber auch der

Streckenwärter

des betreffenden Abschnittes. Eine kleine Besatzung, die eigentlich nur

noch mit einem Lokführer ergänzt werden musste, weil nur dieser in den

fahrdienstlichen Belangen geschult war und der auch spezielle

Betriebsformen beherrschte.

Gerade beim Lokführer war die Regelung eigentlich so, dass er sich auf dem

Fahrzeug befand, das den Fahrantrieb besass. Dort wurde letztlich

entschieden, ob gefahren wird oder nicht. Daher befand er sich bei den

geschobenen Modellen auf der

Lokomotive und nicht wie erwartet auf

der Schneeschleuder. Eine Besonderheit, die durchaus gewählt wurde, weil

man das Personal reduzieren wollte und das seit der ersten Schleuder.

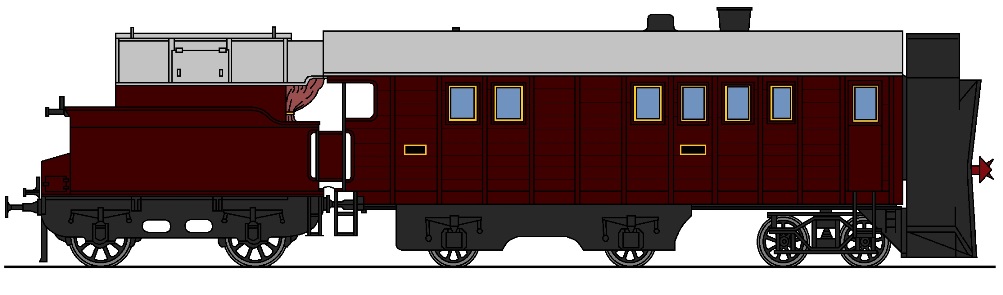

Rotary:

Die Rotary kam wirklich mit

wenig Personal aus. Auf dem Fahrzeug selber waren somit wirklich nur der

Bahnmeister und der Maschinist zu finden. Am hinteren Ende der

Schneeschleuder sorgte ein weiterer Mann für ausreichend Dampf. Das war,

wie bei den Dampflokomotiven ein

Heizer.

Nur sie wussten, wie der

Kessel

optimal zu betreiben war. Vorne war man mit dem Schnee und nicht mit der

Erzeugung des Dampfes beschäftigt.

Die

Aufgaben waren dabei klar geregelt und Bosse verirrten sich kaum auf diese

heisse und schmutzige Schleuder. Auch der Lokführer verirrte sich nicht

auf das Fahrzeug, denn es war ja keine

Lokomotive, sondern nur ein Wagen der

von einer solchen geschoben wurde. Damit können wir noch einen Lokführer

und einen weiteren

Heizer

auf der Dampflokomotive dazu zählen. Damit sind wir bei einem Bestand von

fünf Mann.

Diese Schublokomotive war wohl hinter der Schleuder positioniert, hatte

jedoch auch die fahrdienstlichen Obliegenheiten zu bereinigen. Das heisst,

ein Befehl, der die Fahrt auf der Strecke zuliess, richtete sich stets an

den Lokführer und damit an die Schublokomotive. Weigerte sich dieser zu

fahren, blieb die Schleuder stehen, denn einen eigenen

Antrieb

hatte sie ja nicht. Jedoch war damit sicherlich für genügend

Gesprächsstoff gesorgt.

Das war auch der Fall, als

die

Fahrleitung

eingeführt wurde und die Schleuder zusätzlich mit einer elektrischen

Lokomotive ergänzt wurde. Sie sehen, dass die Lokomotiven durchaus besetzt

waren. Daran änderte sich erst etwas, als die Dampflokomotive durch eine Diesel-lokomotive ersetzt wurde. Die Schublokomotive hatte somit nur noch einen Lokführer, der die fahrdienstlichen Aufgaben immer noch übernom-men hat.

Das heisst, auch

jetzt war die Ansprechperson für die

Fahrdienstleiter der Lokführer der

Schublokomotive. Er erhielt die Aufgaben und musste diese dem Personal auf

der tobenden Schleuder mitteilen. Hinzu kamen dann noch eine grosse Anzahl Mitarbeiter, die um die Schneeschleuder herum am Arbeiten waren. Besonders in den Bahnhöfen musste der Schnee zwischen den Geleisen vor die Schleuder gebracht werden.

Die Rotary konnte bekanntlich nur die eigentliche

Fahrspur räumen. Es waren durchaus Arbeiten, die gefährlich waren, denn

mit dem grossen Schleuderrad durfte man sich auf keinen Fall anlegen, denn

das endete nicht gut. Der Einsatz war klar. Die Dampflokomotive schob die Rotary vor den Schneekegel. Dann wurde die Schleuder in Gang gesetzt und der Dampf-maschine das Kommando «volle Kraft voraus» erteilt.

Der

Rotary schnaubte und heulte vor sich her und hinten

schnaufte die schiebende Dampflokomotive was sie konnte. Das konnte

durchaus bedeu-ten, dass sich die

Zylinder der

Lokomotive kaum bewegten,

weil vorne die Schleuder feststeckte.

Als dann der Schnee kam, flog eine

grosse Fontäne in die grosse weite Welt der Urner, oder Tessiner Bergwelt.

Dabei konnte man zwischen links und rechts unterschieden. Einzig mit der

Drehzahl konnte die Distanz etwas eingestellt werden. Trotzdem wusste das

Personal wissen, was es macht, denn sonst konnten durchaus geräumte

Anlagen erneut zugeschleudert werden. Es war dann plötzlich doppelt so

viel Arbeit vorhanden.

Was im Weg der Schneefontäne war, musste

sich in Deckung begeben, denn der Schnee flog einfach zur Seite. Gross

regulieren konnte das Personal nichts. So kam es, dass ein Stein in der

Lawine die Scheibe eines Hauses zerschlug und der

Rotary den Schnee

freudig in die gute Stube warf. Kein Anblick, den eine tapfere Hausfrau

gerne hatte. So waren die Fensterläden der Häuser stets schnell

geschlossen, wenn der

Rotary zu hören war.

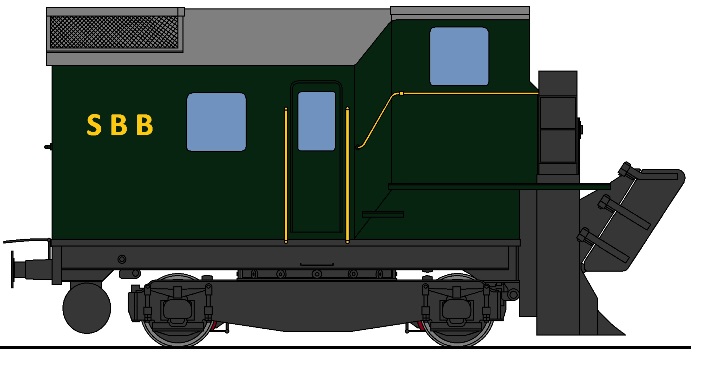

Xrote:

Mit der elektrischen Schneeschleuder änderte sich daran eigentlich nichts.

Da aber kein Feuer mehr zu beherrschen war, verschwand der

Heizer auf der

Schneeschleuder und auch sein Kollege auf der Schublokomotive war nicht

mehr vorhanden. Alle anderen Personen blieben notgedrungen erhalten.

Weiterhin hatte der Lokführer die Aufgaben fahrdienstlicher Natur

zugeteilt und er befand sich auf der Schublokomotive.

Das erfolgte von

Hand und während dieser Zeit setzte die

Loko-motive um. Mit der Maschine

verschwand natürlich auch der Lokführer für einen kurzen Moment von der

Schleuder. Speziell war bei dieser Schleuder nur, dass der Lokführer die Geschicke des ganzen Zuges beeinflussen konnte. Schaltete er den Hauptschalter aus, blieb sowohl Lokomotive, als auch die Schleuder stehen.

So musste man darauf achten, dass das

Triebfahrzeug

nicht Probleme bekam. Das war aber nicht so leicht, wie man meinen könnte,

die Kräfte waren recht hoch und in den

Fahrmotoren flossen hohe

Ströme,

obwohl sich diese kaum drehten.

So war klar, als Schublokomotive kam

eine Maschine zur Anwendung, die man gerne losgeworden wäre. Eine dankbare

Aufgabe für die ungeliebten Exemplare der Baureihe

Ae 4/6. Bei diesen

kleinen Geschwindigkeiten machte selbst der unbeliebte

SLM-Universalantrieb

keinen grossen Lärm und wenn, wurde er von der Schleuder übertönt. Dumm

war nur, dass die

Lokomotive diese Tortur überraschend gut überstand. Die Baureihe Ae 4/6 war in diesem Punkt leider für das Lokomotivpersonal sehr gut gebaut worden. Doch wie schon erwähnt, der Lärm vom SLM-Universalantrieb merkte man bei den sehr geringen Geschwindigkeiten kaum. Die Besatzung der Schleuder freute sich ab der Lokomotive, da sie sehr feinfühlig reguliert werden konnte. In der Folge war die Xrote kaum vor einer anderen Baureihe zu sehen.

Es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich

noch ein paar Worte zu der Schublokomotive verliere. Die Maschine war

stark belastet. Nicht nur, dass sie hohe Kräfte bei geringer

Geschwindigkeit erzeugen musste, die

Lokomotive war immer in einem

Schneesturm zu finden und daher schnell mit Schnee bedeckt. Gleiches galt

natürlich auch für die Schleuder, nur war diese für den Einsatz in einer

solchen Umgebung ausgelegt worden, Lokomotiven nicht unbedingt.

Dampflokomotiven waren heiss und so

schmolz der Schnee um an den Umlaufblechen wieder zu gefrieren. Für das

Personal entstand so eine glatte Geschichte. Dies obwohl es diese

Situation nicht lustig fand. Die elektrische

Lokomotive musste nach dem

Einsatz vom Schnee befreit werden. Das Dach war oft mit Schnee bedeckt.

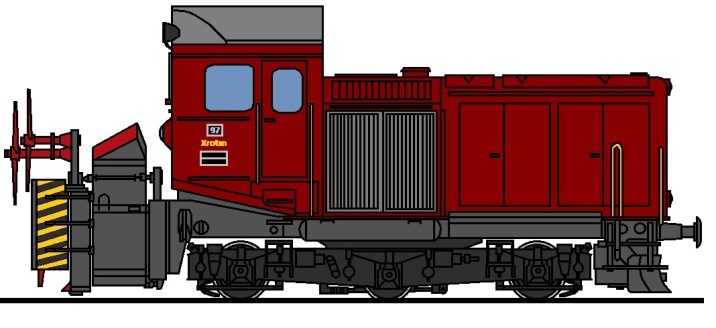

Xrotm:

Bei den vier Dieselschleudern gab es zwischen der alten Schleuder und der

neuen «Beilhack» kaum Unterschiede. Auch beim geplanten Personal änderte

sich wenig bis gar nichts. Das heisst, der Lokführer war immer noch da und

suchte sich nun einen Platz auf der Schneeschleuder. Bei normalem Bestand

an Personal war so eine klare Aufgabenteilung vorhanden. Wobei der

Lokführer damit bemüht war die Vorschriften einzuhalten.

Die Besatzung änderte sich deshalb oft zum Lokführer und zum Chef des

Lokführers. Ergänzt mit dem Bahnmeister ging es dann los. Jetzt hatte aber

genau der Lokführer das sagen auf der Schleuder. Keine leichte Aufgabe,

denn wer widerspricht schon seinem Chef? Zumindest dann, wenn er den Job behalten will? Sicherlich ein Lokführer, der auf die Einhaltung von Vorschriften pochte. Meistens dann, wenn der Depotchef schleudern wollte und das wegen der Zugslage nicht erlaubt wurde.

Vermutlich fielen dann auch mal markige

Worte auf der Schneeschleuder. Später im warmen Büro durfte sich der

Lokführer anhören, dass er so nicht mehr auf die Schleuder komme. Wie oft

dann heimlich gelächelt wurde, weiss ich nicht.

Die Chefs lösten die Aufgabe mit dem

nervigen Lokführer recht einfach. So kamen immer wieder andere Leute auf

die Schleuder. Freunde der Bosse und auch andere Gwundernasen. Die

Schleuder wurde regelrecht mit Leuten überrannt. Platz gab es da kaum noch

und der Lokführer musste sich immer wieder an seine Position kämpfen. Das

nachdem er oft in den

Maschinenraum verdrängt wurde und keine Ahnung

hatte, ob die Vorschriften eingehalten wurden.

Die fahrdienstlichen Vorschriften, die

der Lokführer überwachen sollte, wurden in der Folge schlicht vergessen.

Das war dann aber noch nicht das Ende vom Spiel, denn Lokführer sind

bekanntlich stur und so wurde mit Ellbogen dafür gesorgt, dass er dort

blieb, wo er hingehörte, nämlich dort, wo er erkennen konnte, ob der Chef

das rote Signal auch wirklich so beachtet, wie er das eigentlich müsste.

Eingreifen konnte er jedoch nie.

Der Lokführer hatte dabei immer

noch die fahrdienst-lichen Aufgaben zu übernehmen, denn nur er durfte sich

auf den Strecken bewegen. Der Chef, der mit der Schleu-der fuhr, hatte die

Berechtigung schon lange verloren.

Der Lokführer war aber nie von seinem

Chef zu bändigen und er machte viele Ideen mit einem kategorischen «Nein»

zu nichte. Trotzdem, waren die Fahrten mit der «Beilhack» immer wieder

eine Wohltat für die Verfasser des Narrenblattes in Erstfeld. Ich will

Ihnen diese Sachen nicht verheimlichen, denn sie zeigen gut, wie chaotisch

es bei der

Schneeräumung oft zu und her ging. War wohl keine gute Idee den

Verfasser als Lokführer vorzusehen.

So ging es mit viel Personal zum grossen

Kampf. Darunter ein Lokführer, den man einfach im Reservezimmer griff.

Diese Einsätze wurden oft so überstürzt gestartet, dass der Schleuder

schon nach kurzer Zeit das

Dieselöl ausging, hatte man doch in der Hektik

vergessen zu tanken. Natürlich war das nicht ein Ruhmesblatt des Chefs und

der Lokführer konnte nur den Kopf schütteln. Die Fahrt zur Tankstelle

konnte er dann absegnen.

Wenn alles

klappte, konnten die drei bis vier Mannen auf der Schleuder viel Schnee

wegräumen, es sei denn, der Föhn machte Konkurrenz. Nur den schlägt

bekanntlich niemand. Dem ist auch die beste Schleuder nicht gewachsen. So

gab es Situationen, wo der Schleuder in Göschenen buchstäblich der Schnee

ausging und das während der Arbeit. Die Schleuder kehrte dann schneller

wieder nach Erstfeld zurück als geplant.

So wurde mit der

Beilhack-Schleuder oft der Zwischenraum zwischen den beiden

Geleisen

gesäubert. Dieser hatte aber so komische kleine Signale, die im Schnee

nicht zu sehen waren. Damit man deren Position erkennen konnte, waren im

Herbst lange Stangen daran montiert worden. Nur, das nützte wenig, wenn der Bahnmeister schrie «Halt Zwerg!» und der Boss das ignorierte. Das Zwergsignal segnete das zeitliche und wurde irgendwo in die weite Welt der Urner Bergwelt befördert.

Konsequenterweise natürlich mit der Stange,

die der Schleuder auch kein grosses Hindernis war. Der

Depotchef von

Erstfeld sollte so schon einmal dem

Bahnhof Wassen zu komplett neuen

Zwergsignalen verholfen haben. Um den beengten Platzverhältnissen gerecht zu werden, wurde später eine Person ersetzt. Nein, nicht der Lokführer, sondern der Bediener der Schneeschleuder.

Die Bedienung der Schleuder wurde jetzt ganz einfach von

speziell geschulten Lokführern übernommen. So war besser geregelt, wie der

Ablauf fahrdienstlich geregelt war. Die Zwerge und die Vorschriften

dankten es, denn beide wurden jetzt während der Arbeit berücksichtigt.

XTm:

Die Bedienung der Kleinschleudern der Baureihe

XTm wurde noch mehr

vereinfacht. In einem

Bahnhof konnten auch Leute des Baudienstes fahren.

Das heisst, die Schleuder wurde mit nur einem Mann bedient und so ein

optimaler Personalbestand verwirklicht. So war der Einsatz dieser

Schleuder oft billiger, als die Verwendung der grossen Schleudern, die

mehr Personal benötigten. Die Folge war klar, die «Grossen» blieben

stehen.

Da auch die Schneeschleuder im

Bahnhof

nur rangierte, war es für die Traktorführer des Baudienstes kein Problem

die

XTm zu bedienen. Das reichte sogar, dass die kleine Schleuder auch auf

der Strecke verkehren konnte. Der Bahnmeister wurde zudem nicht benötigt,

da die Leute des Baus besser wussten, was wo eingebaut worden war, als

dies oft beim Bahnmeister der Fall war. Auf jeden Fall band die

Schneeräumung weniger Personal.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Doch

bevor wir uns um die einzelnen Schleudern kümmern, behandeln wir einmal

den Sollbe-stand. Ich erwähne dann bei jeder Schleuder die Auftritte der

Bosse und die Zuteilung der jewei-ligen Aufgaben.

Doch

bevor wir uns um die einzelnen Schleudern kümmern, behandeln wir einmal

den Sollbe-stand. Ich erwähne dann bei jeder Schleuder die Auftritte der

Bosse und die Zuteilung der jewei-ligen Aufgaben.

Zusammenfassend kann gesagt

werden, dass man ab 1896 fünf Personen auf der

Zusammenfassend kann gesagt

werden, dass man ab 1896 fünf Personen auf der

Die Besatzung der Schleuder musste den

Lokführer oft bremsen, weil die Schleuder nicht mehr mitmachte. Sie hatte

einfach zu wenig

Die Besatzung der Schleuder musste den

Lokführer oft bremsen, weil die Schleuder nicht mehr mitmachte. Sie hatte

einfach zu wenig

Das war auch kein Problem. Es sei denn,

der Bediener der Schleuder entpuppte sich als Chef des Lokführers. Das war

sehr oft der Fall, denn die Schleudern wurden gerne zur Chefsache ernennt.

Das war auch kein Problem. Es sei denn,

der Bediener der Schleuder entpuppte sich als Chef des Lokführers. Das war

sehr oft der Fall, denn die Schleudern wurden gerne zur Chefsache ernennt. Kam mit den Maschinen von Beilhack auch

ein grösseres

Kam mit den Maschinen von Beilhack auch

ein grösseres

Da war der Lokführer jedoch nicht

alleine. Auch der Bahn-meister hatte grosse Probleme dem grossen Boss zu

erklären, was er zu tun und lassen hatte.

Da war der Lokführer jedoch nicht

alleine. Auch der Bahn-meister hatte grosse Probleme dem grossen Boss zu

erklären, was er zu tun und lassen hatte.