|

Laufwerk und Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

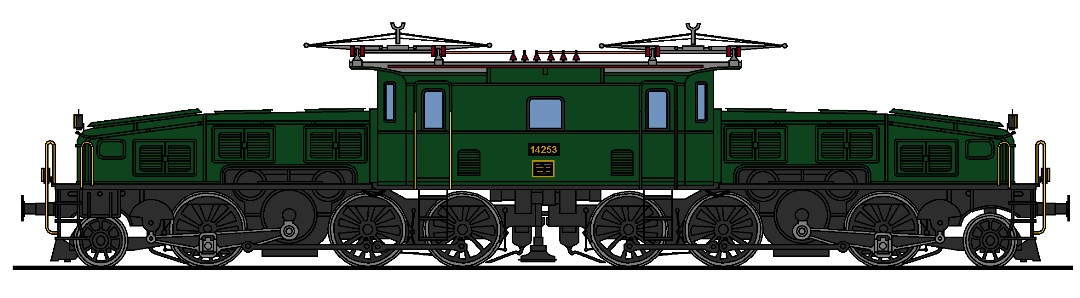

Das

Laufwerk

bestand aus zwei identischen

Drehgestellen. Diese wurden jeweils Rücken an Rücken

unter dem Kasten eingebaut. Eine

Kurzkupplung,

die eine direkte

Verbindung

zwischen den beiden Drehgestellen ergeben hätte, gab es jedoch nicht mehr.

Daher musste die

Zugkräfte

auf die

Lokomotivbrücke

übertragen werden. Dazu kommen wir später, denn zuerst sehen wir uns ein

Drehgestell genauer an, denn dieses hatte die

Achsfolge

1B.

Ein Aufbau, der

jedoch den anderen Baureihen zu jener Zeit entsprach und so keine Neuerung

bedeu-tete. Die gegenüber von anderen Baureihen schwäch-eren Bleche waren

eine direkte Folge von der Reduktion beim Gewicht, denn die

Achslast

durfte nicht überschritten werden. Dieser stabile Drehgestellrahmen wurde schliesslich auf der jeweiligen aussen liegenden Seite der Loko-motive mit einem quer verlaufenden Blech abge-schlossen Dieses Abschlussblech wurde deutlich breiter ausgeführt, als das beim üblichen Rahmen der Fall war.

Es entstand so ein

Stossbalken,

der jedoch gegenüber dem

Plattenrahmen

abgestützt werden musste. Eine Lösung, die damals in der Schweiz durchaus

üblich war.

Mittig in diesem

Stossbalken

wurden die

Zugvor-richtungen

eingebaut. In diesem Bereich mussten sich die Erbauer, aber auch der

Besteller an die geltenden Normen der

UIC

halten. Daher wurde federnd im Rahmen des

Drehgestells ein

Zughaken

eingebaut. Die hier eingebauten

Spiralfedern

sorgten dafür, dass der Haken gegen den Stossbalken gezogen wurde. Eine

seitliche Verschiebung, wie sie heute üblich ist, gab es jedoch nicht.

Schliesslich wurde am

Zughaken

noch die

Schraubenkupplung

nach

UIC

angebaut. Diese bestand aus den üblichen Bauteilen. Da diese

Kupplung

damals noch sehr oft beschädigt werden konnte, wurde auch bei dieser

Lokomotive eine

Notkupplung

bestehend aus einem Bügel eingebaut. Auch wenn dieser Bügel zusätzliches

Gewicht bedeutete, war die Kupplung vorgeschrieben worden. Sie sehen, hier

konnte der Hersteller wirklich kaum etwas verändern.

Nur so konnten die

Kräfte in den

Plattenrahmen

abgeleitet werden. Ansonsten wäre der

Stossbalken

beschädigt worden. Ein Problem, das hier wegen den schwächeren Blechen

gross war. Als Stossvorrichtungen wurden die damals üblichen Stangenpuffer verwendet. Diese Puffer federten die eingebaute Stange mit der Hilfe von Spiralfedern ab, so dass die Stösse in einem bestimmten Masse abgefangen werden konnten.

Damit die Einleitung

von den anderen Fahrzeugen ideal war, wurden die

Stan-genpuffer

mit runden

Puffertellern

versehen. Dabei kam, wie damals üblich, ein flaches und ein gewölbtes

Modell zur Anwendung.

Auf dem

Drehgestellrahmen

wurde eine

Plattform

montiert. Diese bestand aus einem einfachen Umlaufblech und dem darin

aufgebauten

Vorbau.

Diese Vorbauten waren damals durchaus beim Bau von

Lokomotiven üblich und sie boten Platz für kleinere

Komponenten, die im

Maschinenraum

keinen Platz mehr fanden. Bevor wir uns jedoch diesen Vorbau ansehen,

betrachten wir die darum herumlaufende Plattform etwas genauer.

Das Bodenblech der

Plattform

war einfach aufgebaut worden und besass keine spezielle Oberfläche. Daher

konnte das Blech bei Nässe sehr schnell rutschig werden. Damit sich das

Personal in diesem Fall festhalten konnte, war ein Geländer vorhanden.

Dieses wurde sowohl bei der

Front, als auch bei den Seiten aufgebaut und

gab der

Lokomotive ihr spezielles Gesicht, denn solche Geländer waren

damals durchaus nicht üblich.

Damit das auch während der Fahrt möglich war, wurde an der oberen

Kante des

Stossbalkens ein

Übergangsblech mit den entsprechenden

Handgriffen eingebaut. Damit das Blech beim Kuppelvorgang nicht störte,

konnte es senk-recht aufgestellt und verriegelt werden. Wir können uns daher den auf dem Drehgestell montierten Vorbau ansehen. Dieser bestand aus den beiden Seiten-wänden, der Front und der Abdeckung. Wir beginnen auch hier mit den beiden Seitenwänden.

Die beiden Wände waren, wie beim Kasten, identisch

aus-geführt worden und sie besassen jeweils eine Klappe. So konnte der sich

dort befindliche

Quarzsand

leicht von aus-sen aufgefüllt werden. Eine

Lösung, die oft angewendet wurde. Somit kommen wir zur Front, diese war als einfache Wand ausgeführt worden und besass weder Türen, noch waren Lüftungsgitter vorhanden. Die Ecken wurden zu-dem gerundet ausgeführt.

Das war auch zum oberen Bereich der Fall. Dieser war nach

vorne geneigt ausgeführt worden, so dass der Blick über den

Vorbau auf die

Strecke verbessert wurde. Ein Punkt, der bei längeren Vorbauten, wie bei

der Reihe Ce 6/8 II nicht gegeben war.

Die bisher verschlossene

Kiste besass auf der oberen Seite eine Abdeckung. Diese war jedoch nicht

so breit, wie der

Vorbau. Jedoch war so ein Zugang zum Innenraum

vorhanden. Ein Punkt, der auch bei der wenig älteren Maschine der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Fall war. Auch der um den Vorbau

herumführende Handlauf war hier sehr gut zu erkennen. Wer auf dem

Umlaufblech stand, konnte sich daher beidseitig festhalten.

Gerade diese

Lokomotive

zeigte, dass die spezielle Bauweise der Reihe

Ce 6/8 II damals durchaus

nicht unüblich war. Die Reihe Ce 4/6 war nahezu gleich aufgebaut. Trotzdem

sprach man bei der Maschine für die BLS-Gruppe nicht von einer

«Krokodilbauweise», da die kurzen

Vorbauten diesen Umstand nicht so

deutlich zeigten. Wobei die hier verwendeten Übernamen wie

«Voralpenschnüffler», oder «Dekretsmühle» nicht nur schmeichelhaft waren.

Damit können wir die Bereiche

auf dem

Drehgestellrahmen abschliessen. In diesem eingebaut wurden die

beiden

Triebachsen. Davor befand sich schliesslich unter dem

Vorbau die

bewegliche

Laufachse. Wir beginnen die Betrachtung des eigentlichen

Fahrwerkes mit dieser

Achse. Ausgeführt wurde diese Laufachse als

Adamsachse und daher war sie letztlich auch im Rahmen des

Drehgestelles

eingebaut worden. So konnte sich jedoch in den Führungen bewegen.

Der Vorteil der

Adamsachse

bestand darin, dass sie mit einem Abstand von 1 450 mm zur ersten

Triebachse

eine sehr kurze Bauweise ermöglichte. Die im

Drehgestellrahmen eingebauten Führungen erlaubten es der

Laufachse, sich

seitlich so zu verschieben, dass die Radien der vorgesehenen Strecken ohne

Probleme befahren werden konnten. Durch den Aufbau wurde die Laufachse in

der Führung jedoch automatisch zentriert.

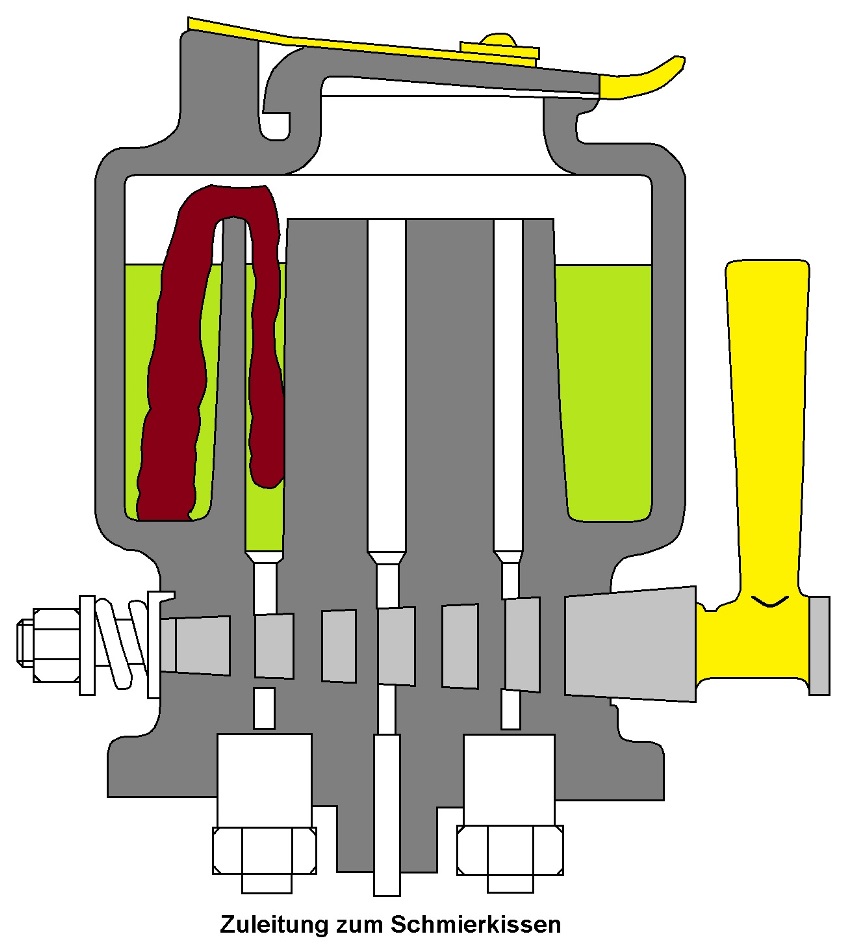

Das war möglich, da

sich diese

Lager nicht so schnell erwärmten, wie das bei den sich

drehenden Lagern der

Achse der Fall war. Aus diesem Grund wurden bei den

dort verbauten

Gleitlagern

andere Lösungen ver-wendet. Es kamen bei den drehenden Lagern Lösung-en zur Anwendung, die über Lagerschalen aus Weissmetall verfügten. Um die Reibung zusätzlich zu vermindern und um die schnell drehenden Gleitlager zu kühlen, musste das Achslager zusätzlich geschmiert werden.

Hier verwendete man eine

Sumpfschmier-ung, die das

Schmiermittel

Öl

gleichmässig auf die Achswelle übertragen konnte. Es waren daher keine

Neuerung vorhanden. Beidseitig wurden auf der Achswelle die Räder aufgezogen. Wie bei Laufachsen üb-lich, wurden Speichenräder verwendet. Diese Räder wurden zusätzlich mit einem Verschleissteil in Form einer Bandage ver-sehen.

Damit hatte die

Laufachse

bei den

Rädern einen Durchmesser von 850 mm erhalten. Das entsprach den

Werten, bei der Baureihe

Be 5/7. Somit konnten deren Ersatzachsen auch

hier verwendet werden, was den Unterhalt vereinfachte. Die Laufachse wurde mit hoch liegenden Blattfedern, die in speziellen Federstützen gehalten wurden, abgefedert.

Diese

Federung mit

Blattfedern sorgte dafür, dass die

Laufachse sehr ruhig im

Gleis lief. Zudem erlaubten die Stützen auch, dass

die

Feder eingestellt werden konnte. Bei der fertigen

Lokomotive konnte so

die

Achslast der Laufachse auf einen Wert von zehn Tonnen beschränkt

werden. Genau genommen waren es 9.9 Tonnen.

Wir können damit zu den

beiden

Triebachsen wechseln. Auch diese

Achsen wurden innen gelagert und

sie wurden mit

Gleitlagern versehen. Die verwendeten

Achslager entsprachen

sowohl bei der Ausführung, als auch bei der

Schmierung

der vorher

vorgestellten

Laufachse. Daher konnten hier die gleichen

Schmiermittel

verwendet werden. Eine seitliche Verschiebung, oder gar eine radiale

Einstellung erlaubten die

Lager jedoch nicht.

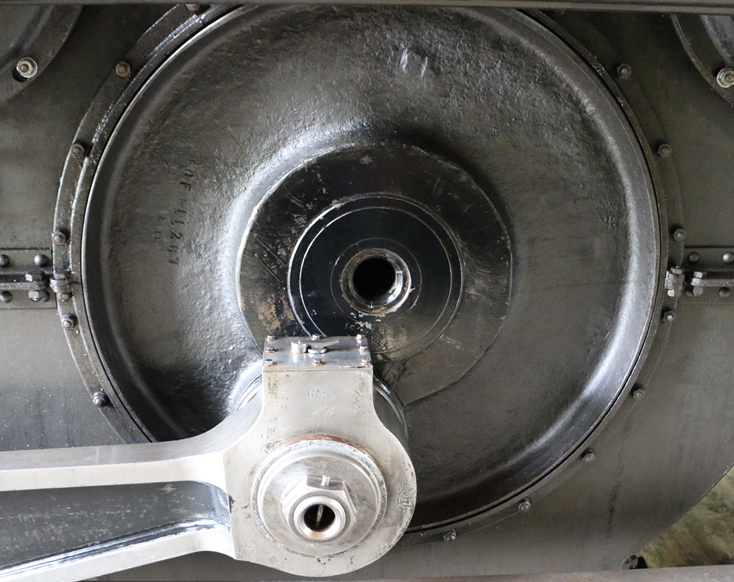

Jedoch

war die Reduktion auch nur möglich, weil bei der hier vorgestellten

Maschine, kleinere

Trieb-räder verwendet wurden. Es ist daher gut zu

erken-nen, dass der Durchmesser keine so grosse Rolle spielte. Auch bei den Triebrädern wurden Speichenräder verwendet, die mit einer Bandage als Verschleissteil ausgeführt wurden. Der Durchmesser des fertig aufgebauten Rades betrug 1 230 mm und war daher sehr klein ausgefallen.

Jedoch wurde mit der

Hilfe der kleinen

Räder

und der Ausführung als

Speichenrad, letztlich das

Ge-wicht der

Lokomotive verringert. Ein Punkt, der bei der Reihe Ce 4/6

wegen den geringen

Achslasten wichtig war. Die Triebachsen wurden mit tief liegenden Blatt-federn gegenüber dem Drehgestell abgefedert. Die Federn wurden ebenfalls in Federstützen eingebaut.

Wie bei der

Laufachse

konnte so die

Achslast

mit der

Federung optimal eingestellt werden. Das führte dazu, dass

die maximale Last auf den angetriebenen

Achsen bei 12.3 Tonnen lag. Daher

erreichte die 68 Tonnen schwere

Lokomotive ein

Adhäsionsgewicht von

deutlich über 48 Tonnen.

Um das

Laufwerk vor

Beschädigungen zu schützen, wurden am

Drehgestellrahmen unmittelbar vor

der

Laufachse die üblichen

Schienenräumer

eingebaut. Auch bei diesem oft

beschädigten Bauteil wurde darauf geachtet, dass vorhandene Ersatzteile

genutzt werden konnten. Daher waren die verwendeten Modelle auch bei der

Reihe

Be

5/7 und bei den Dampflokomotiven der auf elektrischen Betrieb

ungestellten Bahnen vorhanden.

Damit in diesem Fall die Bleche

nicht zur Seite weggedrückt wurden, verband man sie mit einer Stange.

Somit entsprachen die

Schienenräumer der üblichen

Bauart. Ein Punkt, der

erst mit Einführung der

Bahnräumer geändert werden sollte. Es wird Zeit, dass wir die beiden Drehgestelle einbauen. Dabei stützte sich der Kasten auf zwei seitlich auf dem Drehgestellrahmen montierten Gleitplatten ab. Diese sorgten dafür, dass der Kasten nicht ins wanken geraten konnte.

Weil sich

der Kasten jedoch auf diesen Platten bewegen konnte, mussten diese

geschmiert werden. Auch hier konnten dazu

Fette verwendet werden. Eine

Federung war hier jedoch nicht mehr vorhanden. An der Position gehalten wurde der Kasten mit einem normalen Drehzapfen. Dieser wurde am Kasten montiert und reichte tief in den Drehgestellrahmen, wo er in einer beweglichen Aufnahme endete.

Diese erlaubte es dem

Drehgestell sich

gegenüber dem Kasten frei zu be-wegen. Zudem konnten dank dieser

Konstruktion die

Zugkräfte übertragen werden. Es konnte deshalb auf die

früher bei der

Ce 6/6 noch benötige

Kurzkupplung

verzichtet werden.

Jedoch konnte der

Drehzapfen

nur die

Zugkräfte übertragen. Die im Betrieb jedoch auch auftretenden

Stosskräfte wurden nicht damit übertragen. Traten diese auf, wurden die

beiden

Drehgestelle zueinander verschoben. Sie stützten sich in dem Fall

über zwei

Puffer gegeneinander ab. Die Länge über Puffer, die mit 14 390

mm angegeben wurde, konnte sich daher im Betriebseinsatz leicht verändern,

jedoch war diese nicht so gross, dass sie erwähnt werden muss.

In diesem Bereich gab es jedoch die grössten

Unterschiede zwischen den

Lokomotiven. Dabei bestanden diese Abweichungen

nicht nur zwischen den Baureihen Ce 4/6 und Be 4/6. Wir müssen daher diese

Getriebe etwas genauer ansehen.

Bei den von der

Maschinenfabrik Oerlikon MFO gebauten Modellen mit den Nummern 301 bis 307

wurde eine

Übersetzung von

1:3.78 vorgesehen. Die bei der BBC gebauten

Lokomotiven der Baureihe Ce 4/6 wurden wegen dem anderen

Fahrmotor jedoch

mit einer Übersetzung von 1:3.86 ausgeliefert. Für die Reihe Be 4/6 wurde

wegen der höheren

Höchstgeschwindigkeit das

Getriebe erneut verändert. So

betrug bei diesen Maschinen die Übersetzung 1:3.06.

Das schräg verzahnte

Getriebe

war in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut worden. Dabei war das

Zahnrad

in einer

Blindwelle gelagert worden. Wie die

Lager der Motorwelle wurde

auch die Welle in

Gleitlagern gelagert. Diese mussten mit

Öl geschmiert

werden. Wegen den damit doch recht grossen Anzahl Schmierstellen, wurde

auf der

Lokomotive eine

Schmierpumpe eingebaut. Dank dieser

Ölpumpe konnte

die

Schmierung auch optimiert werden.

Bei der notwendigen

Schmierung der Zähne, wurde jedoch eine andere einfache Lösung verwendet.

Das Gehäuse war mit einer

Ölwanne versehen worden. Dort befand sich das

Schmiermittel und das

Zahnrad lief durch dieses. Dabei nahmen die Zähne

das

Öl auf und übertrugen dieses auf das Ritzel. Durch die Fliehkraft

wurde das Schmiermittel jedoch auch an die Wände geschleudert und lief

anschliessend wieder in die Wanne.

Dank dieser Scheibe, die schon bei den Baureihen für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet wurde, konnte auf Gegengewichte verzichtet werden.

Auf den

Scheiben wurden schliesslich die

Kurbelzapfen eingebaut. Wir haben daher

eine damals übliche

Vorgelege-welle erhalten. Ab der Vorgelegewelle wurde das Drehmoment mit leicht gepfeilten Triebstangen auf die beiden Triebräder übertra-gen. Diese leichte Pfeilung der Stangen war nötig, weil die Drehzapfen der Blindwelle und der Triebachsen nicht auf der gleichen Höhe angeordnet werden konnten.

Das war eine Lösung, wie sie schon bei der

Reihe

Be 4/6 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB angewendet wurde. So

waren beim Bau die Erfahrungen vorhanden. Der notwendige Ausgleich der Federung wurde im ver-schiebbaren Kurbellager der Blindwelle sichergestellt. Die beiden Triebachsen waren jedoch in der Triebstange fest gelagert.

Auch bei diesen

Lagern wurden die üblichen

Gleitlager

ver-wendet. Um die

Lagerschalen aus

Weissmetall zu kühlen und um die

Reibung zu verringern, wurde eine

Schmierung mit

Nadellagern verwendet.

Bei diesen musste das

Schmiermittel jedoch manuell ergänzt werden.

Jedoch gab es beim

Stangenantrieb zum Muster der

Staatsbahnen einen deutlich erkennbaren

Unterschied. Da die

Vorgelegewelle wegen dem verfügbaren Platz nicht

mittig eingebaut werden konnte, waren die Stangen unterschiedlich lang.

Dabei war die zu der nach der Innenseite gerichteten

Triebachse geführte

Triebstange deutlich länger, als die andere Stange. Das war ein Merkmal

dieser Baureihe und wurde selten angewendet.

Damit haben wir das

Drehmoment des

Triebmotors auf die

Triebachsen übertragen. In den

Rädern

wurde dieses mit Hilfe der

Adhäsion zwischen der

Schiene und der

Lauffläche in

Zugkraft umgewandelt. Diese Kraft wurde schliesslich vom

vorderen

Drehgestell mit dem

Drehzapfen auf den Kasten und so auf das

hintere Drehgestell übertragen. Dort wurden dann die gebündelten Zugkräfte

den Zugvorrichtungen zugeführt und so auf die

Anhängelast übertagen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Als

tragendes Element für das

Als

tragendes Element für das  Da

die

Da

die

Der Zugang zu dieser

Der Zugang zu dieser

Der feste

Der feste

Die Aufgabe der beiden

seitlich nach hinten gezogenen

Die Aufgabe der beiden

seitlich nach hinten gezogenen

Damit können wir zum

Damit können wir zum

Die

Die