|

Laufwerk mit Antrieb |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Kommen wir zum einfachsten Teil der beiden

Baureihen.

Das

Laufwerk

und damit die

Drehgestelle

waren identisch ausgeführt worden. Auf den Hinweis zu den einzelnen

Lösungen können wir uns ersparen. In diesem Zusammenhang sehen wir uns

eine besondere Eigenart an. Elektrische

Lokomotiven

benötigten für den Stromfluss an den

Achsen

Erdungsbürsten.

Diese verhindern, dass der

Strom

über die

Lager

fliessen konnte.

Jedoch konnte die

Fahrleitung

auf die

Lokomotive

fallen und so war eine gesicherte

Erdung

vorhanden. Effektiv war aber schon zu Beginn vorgesehen, eine elektrische

Version zu bauen und so wurden diese Bauteile auch bei der

Diesellokomotive

eingebaut. Wir können uns nun auf ein Drehgestell beschränken, denn diese waren identisch aufgebaut worden. Es han-delte sich auch nicht um eine komplett neue Konstruk-tion. Die

Laufwerke

wurden von der

Versuchslokomotive

DE 2500 übernommen. Eine Massnahme, die dafür sorgte, dass die Kosten für

jede

Lokomotive

gemildert werden können. Da die Versuchslokomotive in Deutschland

ver-kehrte, müssen wir uns diesen Teil genau ansehen.

Als tragendes Element wurde ein Rahmen aufgebaut. Genau handelte

es sich um einen Hohlrahmen, der aus einzelnen Stahlblechen bestand. Die

Bleche wurden mit Hilfe der elektrischen

Schweisstechnik

verbunden. Gerade beim Bau von

Drehgestellen

konnten keine anderen Materialen verwendet werden, denn hier mussten

grosse Kräfte übertragen werden und zudem musste eine gewisse Elastizität

vorhanden sein und das bot Stahl.

In jedem

Drehgestellrahmen

wurden drei

Achsen

eingebaut. Im Unterschied zur älteren

Baureihe

Bm 6/6 wurden die

Radsätze

gleichmässig verteilt. Der dadurch entstandene feste

Radstand

wurde mit 3 800 mm angegeben und damit war der Aufbau für drei eingebaute

Triebachsen

ausgesprochen kurz ausgefallen. Wenn wir andere Lösungen als Vergleich

ansehen, dann waren Werte von über vier Metern durchaus üblich.

Daher wurden hier

Scheibenräder

verbaut, die zu-sammen mit dem aufgezogenen

Radreifen

einen Durchmesser von 1 260 mm erhielten. Damit konn-ten hier durchaus die

Bandagen

der

Baureihe

Re 4/4 II verwendet werden. Gerade in diesem Bereich zeigt sich, dass die Durchmesser der Räder oft nicht frei gewählt wer-den können. Bedingt durch das für die Strecke ge-baute Muster DE 2500 waren grössere Räder vor-handen.

Den Schweizerischen Bundesbahnen SBB kam das zu Gute, weil schon

zahlreiche

Lokomotiven

der Strecke über diese

Räder

verfügten. Die Vorhaltung der Ersatzräder und

Achsen

war daher kein so grosses Problem. Zumal damals die

Bandage

ge-wechselt wurde.

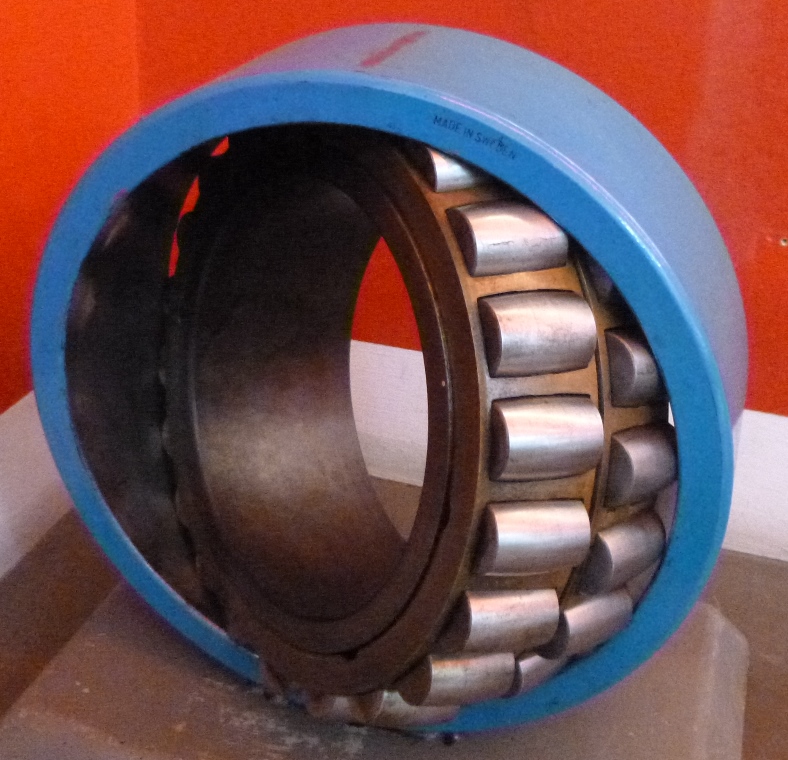

Die

Achsen

wurden in aussen liegenden

Lagern

ge-halten. Wie damals durchaus üblich kamen hier die doppelreihigen

Rollenlager

zur Anwendung. Diese hatten sich seit Jahren bewährt und dank der

dauerhaften

Schmierung

mit

Fett

konnte der Unterhalt gemildert werden. Diese geschlossenen

Achslager

waren auch der Grund für die benötigten

Erdungsbürsten,

denn dank diesen war die

Lokomotive

sicher mit der Erde verbunden.

Speziell waren die Gehäuse der

Achslager,

diese waren sehr locker im Rahmen geführt worden. Dabei war jedoch keine

radiale Einstellung möglich, denn gerade diese Richtung war als einzige

blockiert worden. Der Grund waren die für die

Zugkraft

benötigen Lenkstangen. Jedoch war auch ein seitliche Spiel erforderlich,

denn sonst können mit einem dreiachsigen

Drehgestell

schlicht keine

Kurven

befahren werden.

Damit konnten mit den

Drehgestellen

Radien bis hin-unter auf 80 Meter befahren werden. Solche waren jedoch

selten und dann oft auch nur in

Anschlussge-leisen

vorhanden. Ein freier Einsatz war aber nicht möglich. Um die erwähnten Werte beim Querspiel einzuhalten waren Anschläge benutzt worden. Dank diesen konn-te das Spiel sehr genau eingestellt werden, was zu einer guten Führung im Gleis sorgte.

Wie sich das auswirken sollte, werden wir später noch ansehen,

denn noch ist die

Achse

nicht mit dem

Drehgestellrahmen

verbunden worden und das war bekanntlich erforderlich, denn die

Lokomotive

sollte ja nicht von den Achsen fallen. Bei jedem Achslager wurden zwei Federn eingebaut. An Stelle der hier oft verbauten Schraubenfedern kamen erstmals die neuartigen Flexicoilfedern zum Einbau.

Wichtig waren diese, weil die

Federn das seitliche Spiel der

Achsen

mit Torsion ausgleichen mussten. Hier sollten sich die neuen

Federn

deutlich besser zeigen, als das bei den üblichen

Schraubenfedern

der Fall war. Die anderen Eigenschaften blieben jedoch gleich.

Daher waren auch die

Flexicoilfedern

mit einer kur-zen Schwingungsdauer behaftet. Ohne entsprechende Massnahmen

konnten sich diese

Federn aufschaukeln, was zu einem unruhigen Fahrverhalten

führte. Um dies zu verhindern mussten

Dämpfer

verbaut werden. Hier waren diese aber nur bei den beiden Endachsen

vorhanden und daher müssen wir einen etwas genaueren Blick auf die

mittlere

Achse

werfen, denn die war leicht anders.

Damit dieser Effekt nicht durch einen

Dämpfer

behindert wurde, musste auf die

Stossdämpfer

verzichtet werden. Auf das Fahrverhalten der

Lokomotive

wirkte sich das jedoch nicht negativ aus, da das

Drehgestell

mit den Endachsen geführt wurde. Auch wenn die Flexicoilfedern gut waren, die Achsen waren damit noch nicht im Rahmen geführt worden. Dazu waren an den Gehäusen der Achslager Lenker eingebaut worden.

Diese führten die

Achsen

im

Drehgestellrahmen

und sie liessen nur das seitliche Spiel und die vertikalen Bewegungen zu.

In der Längsrichtung war eine starre Führung vorhanden. Diese verhinderte

auch eine passive radiale Einstellung der

Radsätze.

Das so aufgebaute

Drehgestell

musste unter der

Lokomotivbrücke

eingebaut werden. Auch hier war eine

Federung

mit jeweils zwei

Flexicoilfedern

verbaut worden. Dank dieser zweistufen Federung bekamen die

Lokomotiven

ein ruhige Fahrverhalten. Der Abstand der beiden Drehpunkte wurde mit

8 620 mm angegeben und er war recht gering ausgefallen. Auch daher konnten

sehr enge

Kurven

und

Kuppen

mit der Lokomotive befahren werden.

Einen

Drehzapfen

gab es jedoch hier nicht mehr. Das

Drehgestell

wurde durch die Rückstellkraft der

Flexicoilfedern

unter der

Lokomotive

zentriert. Möglich wurde dies, weil die

Zugkräfte

nicht über diese Stelle übertragen wurden. Zudem wurden die beiden

Drehgestelle mit einer

Querkupplung

versehen. Diese sollte die Führungskräfte des Drehgestells verringern und

so auch der Verschleiss an den

Spurkränzen

verringern.

Auch wenn hier viele Massnahmen zur Verringerung umgesetzt wurden,

die beiden

Baureihen

erreichten die Bedingungen für die

Zugreihe R

nicht. Alleine durch die fehlende radiale Ein-stellung waren die Kräfte

immer noch zu hoch. Da beide Modelle jedoch nur für eine

Höchst-geschwindigkeit

von 85 km/h ausgelegt wurden, war das kein so grosses Problem. Jedoch

zeigte sich hier auch, dass es

Rangierlokomotiven

im eigentlichen Sinn waren.

Wobei wir aktuell nicht von

Lokomotiven

sprechen dürfen. Wir haben lediglich den Kasten auf dem

Laufwerk

abgestellt. So aufgebaut entspricht das Fahrzeug eher einem Wagen. Um

daraus eine Lokomotive zu machen, muss ein

Antrieb

verbaut werden. Mit der

Achsfolge

Co’Co’ können wir zudem erkennen, dass jede über einen eigenen Antrieb

verfügte. Da diese gleich aufgebaut wurden, beschränken wir uns auf eine

Achse.

Jede

Achse

war mit einem

Tatzlagerantrieb

versehen worden. Bedingt durch die geringe

Höchstgeschwindigkeit

und die leichten Motoren, war dieser einfache

Antrieb

vertretbar. Dabei wurde der Motor mit Hilfe von

Rollenlager

auf der Achse und mittels flexibler Elemente am

Drehgestellrahmen

abgestützt. Das führte dazu, dass der Motor zur ungefederten Masse

gehörte. Um optimal zu arbeiten, waren alle im

Drehgestell

auf der gleichen Seite eingebaut worden.

Das vom Motor erzeugte

Drehmoment

wurde mit einem

Getriebe

auf die

Achse

übertragen. Dabei war das Ritzel mit einer

Federung

versehen worden. Diese war wichtig um die

Dreh-momentpulsation

der Motoren aufzufangen und so vom Getriebe fern zu halten. Auch wenn hier

mit

Drehstrom

gearbeitet wurde, konnte dieser Effekt ebenfalls auftreten. Sie sehen,

dass man auch einen möglichst geringen Verschleiss an den Bauteilen

achtete.

Das

Getriebe

selber lief in einem geschlossenen Gehäuse und es wurde auf die übliche

Weise geschmiert. Das

Öl

lagerte in einer Wanne und wurde vom

Zahnrad

aufgenommen. So gelangte dieses auf das Ritzel und durch die Fliehkraft

wurde überschüssiges Öl an die Wand geschleudert. Das bei den ersten

Modellen um 1900 ausgedachte Prinzip war so gut, dass die Art der

Schmierung

bis zu dem Tag nicht verändert wurde.

Wichtiger war jedoch die im

Getriebe

vorhandene

Übersetzung.

Diese wandelte das

Dreh-moment

so um, dass die Drehzahl verringert wurde und die Kraft anstieg. Hier

wurde diese Übersetzung mit

1 :

7.69 angegeben. Ein Wert, der jedoch nur für die Kraft, jedoch nicht

für die Drehzahl stimmte. Jedoch waren solche Angaben bei den

Lokomotiven

durchaus üblich. Es gab daher keinen Unterschied zu den anderen

Baureihen.

Mit dem

Getriebe

wurde das umgewandelte

Drehmoment

auf die

Achse

und somit auf die

Räder

übertragen. In diesen wurde mit Hilfe der

Haftreibung

zwischen

Lauffläche

und

Schiene

das Drehmoment in

Zugkraft

umgewandelt. Über die an den

Lagern

vorhandenen Führungen gelangte die Zugkraft auf das

Drehgestell.

Noch müssen wir und den Weg ab diesem auf die

Lokomotivbrücke

ansehen, denn dazu fehlte der

Drehzapfen.

Der Unterschied bestand darin, dass hier die Stangen so-wohl auf

Zug- als auch auf

Stosskräfte

belastet wurden. Der tiefe Angriffspunkt war auch hier vorhanden und so

wurde das

Drehgestell

nicht entlastet.

Nicht von der

Lokomotive

und der

Anhängelast

benötigte

Zugkraft

wurden wiederum in Beschleunigung umgewan-delt. Es waren hier also die

natürlichen Effekte vorhanden und das galt auch für den Zustand der

Schienen.

Bei einer schlechten Ausnutzung der

Adhäsion

konnte die Zugkraft in sich zusammen fallen. Daher mussten geeignete

Massnahmen dagegen vorgenommen worden und die Lenkstangen reichten nicht

aus.

Aus diesem Grund wurden, wie das auch bei den anderen

Baureihen

üblich war, einfache

Sandstreueinrichtungen

eingebaut. Bei diesem wurde mit der Hilfe von

Druckluft

aus einem Behälter

Quarzsand

auf die

Schienen

geblasen. Dadurch konnte die

Haftreibung

verbessert werden. Damit wirklich gute Ergebnisse vorhanden waren, wirkten

die Einrichtungen jeweils auf die vorlaufende

Achse

jedes

Drehgestells.

Es waren also vier Achsen damit versehen worden.

Damit haben wir das

Drehgestell

fertig aufgebaut. Dieses hatte alleine ein Gewicht von 22 Tonnen erhalten

und stellte damit einen grossen Teil des Gewichtes dar. Wir hingegen sind

damit bei dem Abmessungen angelangt, denn die

Lokomotive

steht nun auf den eigenen

Rädern

und daher können auch die Höhen bestimmt werden. Bei diesen gab es

zwischen den beiden

Baureihen

Unterschiede, die wir ansehen müssen.

Sie

waren daher so hoch, dass darüber kaum was von der Strecke erkannt werden

konnte. Bedingt durch die Länge, entstand eine sehr unübersichtliche

Lokomotive,

bei der vom

Führerstand

aus, die

Puffer

nicht zu erkennen wa-ren.

Wenn wir nun zur

Lokomotive

Ee 6/6 II kommen, dann fällt auf, dass diese mit einer kompletten Höhe von

4 550 mm deutlich höher war, als das Modell mit

Dieselmotor.

Der Grund für diesen Unterschied war, dass das Dach gleich hoch war und

hier darauf noch die Ausrüstung für den elektrischen Betrieb aufgebaut

werden musste. Sie sehen, dass sich der veränderte Aufbau durchaus auch

negativ für die elektrische Variante auswirken konnte.

Auch wenn wir die bei der

Baureihe

Am 6/6 auf den

Vorbauten

vorhandenen Aufbauten ausblenden, waren die Vorbauten bei der Reihe Ee 6/6

II mit 3 190 mm etwas tiefer. Da es jedoch keine grosse Differenz war,

änderte sich an der Übersicht nichts. Auch hier haben wir eine Maschine

erhalten, bei der die

Puffer

und somit das Ende nicht erkannt werden konnten. Das war immer ein Problem

von zentralen

Führerhäusern

und nicht der beiden Baureihen.

Zum Schluss bleiben wir noch etwas bei der Sicht vor die

Lokomotive.

Diese war bei der

Baureihe

Ee 6/6 II auf beide Seiten schlecht. Bei der

Diesellokomotive

Am 6/6 wurde das Haus etwas nach vorne verschoben. Daher änderte sich dort

der Winkel etwas und so konnte zumindest in einer Richtung erahnt werden,

wo sich die

Puffer

befinden. Rückwärts war es jedoch noch schlimmer und das gerade im

Rangierdienst,

wo viel Personal im

Gleis

arbeitet.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Diese

wurden auch bei der

Diese

wurden auch bei der

Jede

Jede

Das

bei der mittleren

Das

bei der mittleren

Um

mit der

Um

mit der

Gerade

der Verschleiss der

Gerade

der Verschleiss der

Die

im

Die

im

Bei

Bei