|

Entwicklung und Bestellung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Daher erarbeitete man bei der BLS-Gruppe

ein erstes

Pflichtenheft

für einen neuen

Pendelzug,

bestehend aus

Triebwagen,

Zwischenwagen und einem

Steuerwagen.

Diese Fahrzeuge sollten möglichst für alle Bahnen der Betriebsgruppe

einheitlich aufgebaut sein und sollten mit unterschiedlichen Längen

verkehren können. Daher auch das Konzept mit einzelnen Fahrzeugen nach dem

Muster der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Da die Finanzen der Privatbahnen und somit auch der Betriebsgruppe nicht immer gut waren, musste auch die BLS-Gruppe auf Bundesgelder aus Bern hoffen. Der Bund unterstützte die Privatbahnen, da diese zu einem kompletten Netz beitrugen. Nur so war es für viele Bahngesellschaften überhaupt möglich, die neuen Fahrzeuge bis zur Einführung des Taktfahrplans zu beschaffen. Ein wichtiger Punkt, sollte diese Idee funktionieren.

Obwohl die BLS-Gruppe

finanziell nicht schlecht dastand, reichten die Mittel nicht aus, um den

Mehrbedarf und den Ersatz zu beschaffen. Da zudem keine passenden

Fahrzeuge ausgeliefert wurden, musste man auch die Entwicklung bezahlen,

was die Fahrzeuge wegen der geringen Anzahl verteuerte. Ein Problem, das

Privatbahnen

schon immer kannten und welches die BLS-Gruppe bisher dank Eigenbauten

elegant umgehen konnte.

In diese Planung gesellte sich die Bodensee – Toggenburg – Bahn

mit ähnlichen Bedürfnissen. Damit konnten mehr Fahrzeuge angeschafft

werden. Das führte zu einer Reduktion der Kosten für jedes Fahrzeug, da

die Entwicklung auf mehrere Fahrzeuge verteilt werden konnte. Die beiden

Bahngesellschaften

gelangten daher mit dem Begehren nach Bundesgeldern an das eidgenössische

Amt für Verkehr EAV (Heute BAV). Der erste Schritt für neue Fahrzeuge war

somit getan.

Das Bundesamt setzte dabei jedoch gewisse Bedingungen fest, ohne

die es keine Gelder aus Bundesbern gab. Eine dieser Bedingungen, die das

Bundesamt verlangte, war, dass sich auch andere kleinere

Bahngesellschaften

dieser Fahrzeugbeschaffung anzuschliessen hatten. Damit war seit langem

wieder einmal von den Behörden in eine Bestellung direkt eingegriffen

worden. Der neue

Triebwagen

für die BLS-Gruppe

wurde so zum Privatbahntriebwagen.

Damit konnten auch die kleineren

Bahngesellschaften

von günstigen

Triebwagen

profitieren. Die Kosten für die Entwicklung der Baureihe wurden auf eine

noch grössere Anzahl Fahrzeuge verteilt, so dass letztlich auch die

Triebwagen für die BLS-Gruppe

günstiger wurden. Eine Situation von der alle beteiligten Stellen

profitierten, und die dem Bund halfen die Kosten für die Neuentwicklung zu

senken. Ein Punkt, der sehr wichtig war.

Sie wurden jedoch aus dem

RBe 4/4 der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB abgeleitet und nicht komplett neu

entwickelt. Die Aktion damals war jedoch sehr erfolgreich, wie wir anhand

eines Beispiels erkennen. Im Rahmen der damaligen Regelung, war es zum Beispiel einer Mittelthurgaubahn MThB möglich, die Strecke zu elektrifizieren und die dazu benötigten Fahrzeuge zu be-schaffen.

Andere Bahnen, wie die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn WM stellten

sogar das

Stromsystem

auf

Wechselstrom

um, damit man diese günstigen

Triebwagen

verwenden konnte. Diesen Effekt wollte man nun auch erreichen, wobei keine

Betriebsumstellungen zu erwarten waren. Das Bundesamt rechnete mit einer erneuten Welle von Be-schaffungen. Die beiden bisher beteiligten Bahnen mussten daher auch andere Bahngesellschaften in die Planung einbe-ziehen.

Dies gelang, dank der Unterstützung aus Bern recht gut, so dass

letztlich fünf

Bahngesellschaften,

oder Betriebsgruppen von diesem Fahrzeug profitieren konnten. Gegenüber

von der ersten derartigen Aktion waren es jedoch wesentlich weniger, denn

damals waren zehn Bahnen beteiligt.

An der Ausarbeitung des

Pflichtenheftes

waren daher die Bahnen GFM und RVT neu dabei. Zusammen mit der BLS-Gruppe

und der BT waren es vier Bahnen. Die fünfte Bahn, die letztlich von diesen

Triebwagen

profitierte, war die EBT-Gruppe, die aber bei der Planung noch nicht dabei

war. Damals wusste jedoch niemand, dass deren

Pendelzüge

schliesslich als Reihe RABe 566 zur BLS AG kommen würden. Daher werden wir

auch diese genauer ansehen.

Es lohnt sich sicherlich, wenn wir einen etwas genaueren Blick in

das ausgearbeitete und letztlich genehmigte

Pflichtenheft

werfen. Dabei kommen auch die Anpassungen gegenüber der ersten Variante

zur Erwähnung. Wir können vorgreifend bereits davon ausgehen, dass

sämtliche

Bahngesellschaften

Abstriche machen mussten und so nicht das beste, aber das optimalste

Fahrzeug entstehen sollte. Doch wenden wir uns dem Pflichtenheft zu.

Der

Triebwagen

sollte auch als Alleinfahrer verwen-det werden können. Diese

grundsätzlichen Forder-ungen führten schliesslich zu einem

Fahrzeugkonzept, das in seinen Grundzügen zwar identisch sein sollte, aber

trotzdem einige Anpassungen an die Bedürfnisse ermöglichte.

Heute sind solche Konzepte von den Herstellern ausgearbeitet

worden.

Lokomotiven, oder auch

Triebzüge

entstammen heute einer

Plattform

mit Katalog. Dort können die individuellen Fahrzeuge aus einem Baukasten

mit mehreren genormten Teilen erstellt werden. Kastenform,

Antrieb

und Ausrüstung können nach Belieben kombiniert werden. Der Grundstein für

solche Konzepte wurde hier gelegt, auch wenn man davon noch weit entfernt

war.

Die

Leistung

der neuen

Triebwagen

wurde bei 1 600 kW oder 2 200 PS festgelegt. Diese sollte so in

Zugkraft

umgewandelt werden, dass auf Strecken mit einer Steigung von 27 ‰ eine

Anhängelast

von 200 Tonnen mitgeführt werden konnte. Diese Angaben orientierten sich

durchaus an den Triebwagen

RBe 4/4 der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Trotzdem wurden diese Angaben wegen dem

Alter des Musters neu definiert.

Die

Zugkraft

sollte beim vierachsigen Fahrzeug über alle

Achsen

auf die

Schienen

übertragen werden. Das war in Anbetracht der installierten

Leistung

sinnvoll, da diese so auch ausgenutzt werden konnte. Die

Achsfolge

wurde daher nach der einheimischen Lesart mit 4/4 angegeben. Wir haben

somit einen üblichen

Triebwagen

hoher Leistung erhalten, der sicherlich für einige

Privatbahnen

zu stark wurde.

Die

Höchstgeschwindigkeit

der

Triebwagen

wurde mit 125 km/h tiefer als erwartet angesetzt. Damit waren die meisten

Privatbahnen

sehr gut bedient, denn längst nicht alle Bahnen fuhren damals auch mit

solchen Geschwindigkeiten. Mit 125 km/h war auch klar, dass eine

Zulassung

zur

Zugreihe R

erwartet und auch gefordert wurde. Speziell war, dass die Konstruktion so

ausgelegt werden sollte, dass mit anderen

Getrieben

auch 140 km/h gefahren werden könnte.

as Fahrzeugkonzept sah zwei unterschiedliche Modelle vor, die aber

alle ungefähr 25 Meter lang sein sollten. Gerade damit wurden die

Interessen der an der Bestellung beteiligten

Privatbahnen

umgesetzt. Daher ist es sicher nicht falsch, wenn wir diese Konzepte kurz

betrachten, denn es entstanden so zwei unterschiedliche Modelle, die

später kaum über eine Ähnlichkeit verfügen sollten. Die Lösung war aber

nötig, weil sich hier die Bahnen nicht auf eine einheitliche Lösung

einigen konnten.

Die

Triebwagen

sollten beim Konzept eins, als Alleinfahrer mit zwei

Führerständen

konzipiert werden.

Personenübergänge

auf beiden Seiten sollten einen Durchgang auf allenfalls mitgeführte

Reisezugwagen

erlauben. Dieses Konzept wurde bei der BLS-Gruppe

seinerzeit bei den ABDe 4/8

mit den Nummern 751 bis 755 umgesetzt. Jetzt war es jedoch eine Forderung,

die von den zusätzlichen Bahnen GFM und RVT gestellt wurde.

Vom Konzept eins, das neben einem kleinen

Gepäckabteil

auch je ein Abteil in den beiden üblichen

Wagenklasse

erhalten sollte, wurde lediglich vier

Triebwagen

gebaut. Diese wurden als RABDe 4/4 bezeichnet. Geliefert wurden die

Fahrzeuge mit den Nummern 171 und 172 an die GFM. Die beiden anderen kamen

zum RVT und erhielten dort die Nummern 104 und 105. Mehr gab es nicht,

weil sich beide Bahnen auch dem Konzept zwei angeschlossen hatten.

Beim Konzept 2 wurde jedoch eine andere Lösung vorgesehen. Die

kleinste Einheit sollte aus

Triebwagen

mit

Steuerwagen

bestehen. Daher sollte auch der Triebwagen nur mit einem

Führerstand

ausgerüstet werden. Ein Durchgang wurde nicht mehr gefordert und so

konnten hier die Leute nicht zu Zusatzwagen zirkulieren. Das war aber

nicht so schlimm, da man diese Einheit mit einer beliebigen Zahl von

Zwischenwagen verlängern konnte.

Die

Konzepte der einzelnen Bahnen beschränken wir daher nur auf die hier

behandelten Züge. Nur, solche Punkte gehören natürlich auch in ein

Pflichtenheft

und müssen umschrieben werden. Damit wurde das Dokument aber

umfangreicher, als übliche Exemplare.

Das fertige

Pflichtenheft

wurde den Herstellern zur Begutachtung übergeben. Die Hersteller konnten

nun die einzelnen Modelle ausarbeiten und den Bahnen schliesslich ein

Konzept überreichen. Obwohl modulare Elemente gefordert wurden, bestimmten

immer noch die

Bahngesellschaften,

wie die Züge letztlich zu bauen waren. Die vorgefertigten Modelle von

heute, kannte man noch nicht und so konnten trotzdem individuell

gestaltete Fahrzeuge entstehen.

Die Bahnen entschieden sich letztlich für einen Entwurf, der von

einem

Konsortium

von drei Firmen eingereicht wurde. Die Schindler Waggon in Schlieren SWS,

als auch die Schweizerische Industriegesellschaft SIG in Neuhausen,

sollten sich für den mechanischen Teil verantwortlich zeigen. Ein

Verteilmodus regelte, wie die Arbeiten auf diese beiden Hersteller

verteilt würden. Dabei sollte die SIG die mechanischen Teile für die

Triebwagen

fabrizieren.

Die Zwischen- und

Steuerwagen

sollten bei SWS in Schlieren entstehen. So konnte man eine ausgeglichene

Auslastung dieser beiden beteiligten Firmen erreichen. Gerade beim

mechanischen Teil wurde immer mehr Zeit benötigt, als bei der elektrischen

Ausrüstung, wo viel Arbeiten vorgefertigt werden konnten. Der Grund dazu

war simpel, denn einen Wagenkasten musste man von Grund auf neu bauen und

verschweissen.

Der Elektriker für die Fahrzeuge war die Firma Brown Boveri und Co

BBC mit Sitz in Baden. Von den drei ursprünglichen Elektrikern blieb

mittlerweile nur noch die BBC übrig. So hatte man in den ehemaligen Werken

der MFO oder der SAAS genügend Kapazitäten um die

Triebwagen

schnell und einfach zu erbauen. Die Arbeiten eines Elektrikers bei Wagen

waren schon immer wesentlich geringer, so dass diese nicht zu gross

gewertet werden sollten.

Damit wäre die Erweiterung der Flotte fristgerecht erfolgt. Der

Taktfahrplan

konnte kommen. Doch bisher waren erst die Konzepte erstellt worden und die

Zeit wurde immer knapper. Bestellt war schlicht noch kein Fahrzeug. Die ersten Bestellungen sahen dabei sowohl eine Lieferung von Einzel-triebwagen für die RVT und die GFM, als auch die Lieferung von Triebzügen an die BLS und die BT vor.

Dabei bestellten diese vier

Bahngesellschaften

zusammen 20

Triebwagen

und diverse Zwischenwagen. Alleine die Hälfte der Einheiten war für die

BLS-Gruppe

bestimmt gewesen. GFM und RVT bestellten je zwei Exemplare in der

Bauart

als Alleinfahrer.

Letztlich blieben noch sechs leicht veränderte Einheiten der BT

übrig. Bei diesen sollte der Übergang zum

Steuerwagen

tiefer als sonst üblich angeordnet werden. So konnte ein etwas tieferer

Fussboden erreicht werden. Da nun aber keine freie Kombination mehr

möglich war, mutierten diese

Triebwagen

eigentlich zu

Triebzügen

mit der Bezeichnung RABDe 4/12. Es handelte sich jedoch immer noch um

Einzelfahrzeuge, wobei diese nie getrennt wurden.

Wir wollen uns ab jetzt nur noch mit den Trieb-, Zwischen- und

Steuerwagen

der BLS-Gruppe

befassen. Die Züge der anderen Bahnen hatten jedoch in vielen Bereichen

ähnliche Merkmale, wurden aber immer an den geplanten Einsatz angepasst.

Trotzdem bleiben wir bei den Fahrzeugen der BLS und sehen uns nun an, wie

diese Einheiten an die beteiligten Bahnen der BLS-Gruppe verteilt werden

sollten. |

|||||||||||

| Gesellschaft |

Triebwagen |

Zwischenwagen |

Steuerwagen |

||||||||

| BLS |

721

– 722 |

954 – 955 | |||||||||

| SEZ |

723

– 724 |

770

– 773 |

971 – 972 | ||||||||

| GBS | 725

– 729 |

780

– 783 |

982 – 986 | ||||||||

| BN |

730 |

790 | 992 | ||||||||

|

Der Erfolg mit diesen

Triebwagen

war so gross, dass weitere Einheiten bestellt werden sollten. Die BLS-Gruppe

wollte ihre Flotte erneuern und mit den Triebwagen konnte man wieder einen

einheitlichen Park von Fahrzeugen erreichen. Diesmal schloss sich die

EBT-Gruppe mit einer Bestellung an, so dass nun eine fünfte

Bahngesellschaft

mit solchen Zügen beliefert werden sollte. Die neuen

Pendelzüge

für die

Privatbahnen

schienen ihren Siegeszug zu beginnen.

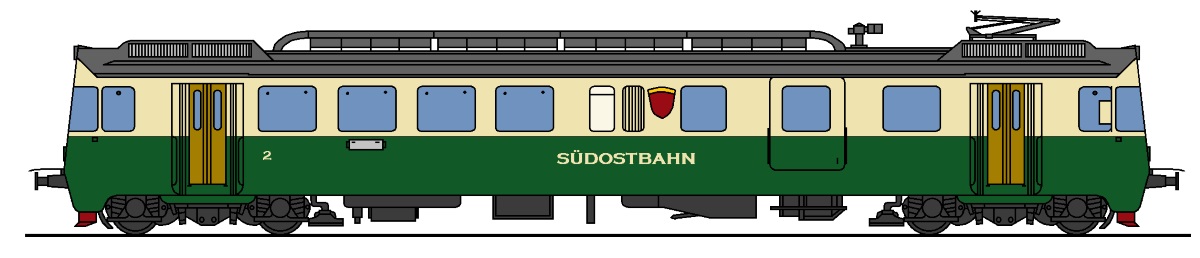

Davon profitierten Bahnen, wie die SOB oder die MThB, die bei den

ersten EAV-Triebwagen

noch beteiligt gewesen waren, nun aber auf das Modell der

Staatsbahn

zurückgreifen konnten und so nicht zum hier beschriebenen Triebwagen

griffen. Letztlich sollten die fünf Bahngesellschaften insge-samt 49 Triebwagen dieser Baureihe beschaffen. In dieser zweiten Bestellung schlossen sich neben den beiden Betriebsgruppen auch wieder die GFM und die RVT an.

Wobei jetzt nur noch

Triebwagen

des Konzepts zwei beschafft wurden. Die Triebwagen des Kon-zeptes eins

wurden auch bei den Bahnen von den Fahrgästen in Frage gestellt, so dass

auch dort grössere Züge benötigt wurden.

Das Konzept zwei der BLS-Gruppe

hatte gesiegt. Es war so gut, dass selbst die

Staatsbahnen

bei der Entwicklung der

Triebwagen

RBDe 4/4

ähnliche Wege ging. Die Triebwagen wurden daher immer wieder verglichen,

was jedoch nicht leicht war, da es unterschiedliche Lösungen waren, die an

die jeweiligen Bedürfnisse angepasst wurden. So wollte man damals bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch im

Regionalverkehr

140 km/h fahren.

Zum Vergleich soll hier erwähnt werden, dass sich die 34 ersten

EAV-Triebwagen

damals auf insgesamt zehn

Bahngesellschaften

aufgeteilt hatten. So gesehen, war nun die grössere Anzahl Triebwagen mit

weniger Bahnen erreicht worden, wobei sich hier natürlich die BLS-Gruppe

positiv auswirkte. Bei beiden vom EAV geforderten Beschaffungen war jedoch

die EBT-Gruppe dabei, die deswegen ihre neuen Triebwagen als RBDe 4/4 II

bezeichnen musste. |

|||||||||||

| Triebwagen |

Bahngesellschaft |

||||||||||

| 731 | Bern – Lötschberg – Simplon Bahn BLS | ||||||||||

| 732 – 733 |

Spiez – Erlenbach – Zweisimmen Bahn SEZ |

||||||||||

|

734 – 736 |

Gürbetal – Bern – Schwarzenburg Bahn GBS | ||||||||||

| 737 – 738 | Bern – Neuenburg Bahn BN | ||||||||||

| 739 |

Spiez – Erlenbach – Zweisimmen Bahn SEZ | ||||||||||

| 740 |

Gürbetal

– Bern – Schwarzenburg Bahn GBS |

||||||||||

| 741

– 742 |

Bern

– Neuenburg Bahn BN |

||||||||||

|

Das letzte Fahrzeug dieser Baureihe wurde im Jahre 1992 an die

BLS-Gruppe

ausgeliefert. Somit dauerte die Beschaffung dieser 22

Triebzüge

ganze zehn Jahre. Die Flotte der EBT-Gruppe konnte später zu diesen

Triebwagen

hinzugezählt werden, so dass wir letztlich von 35 Triebwagen der Baureihe

RBDe 4/4 sprechen können. Um korrekt zu bleiben, waren die Triebwagen der

EBT-Gruppe RBDe 4/4 II. Nur spielte das damals keine Rolle, denn es waren

die letzten Triebwagen, dieser

Bauart.

Die durch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschafften neuen

Pendelzüge

RBDe 4/4

entstammten in ihren Grundzügen ebenfalls diesem Fahrzeugkonzept, das auch

die

Staatsbahnen

zu überzeugen vermochte. Einzig die

Front,

der

Antrieb

und die Innenausstattung wurden gegenüber den hier beschriebenen

Triebwagen

der

Privatbahnen

verändert. Die SBB-Züge haben zudem auch eine um 15 km/h höhere

Höchstgeschwindigkeit

erhalten.

Es bleibt eigentlich nur noch ein Hinweis und diesen betrifft die

Triebwagen

der BT. Wegen der speziellen

Kupplung

mutierten diese zu ersten

Triebzügen

für den

Regionalverkehr.

Damals konnte noch niemand erahnen, dass diese Triebzüge bereits bei der

nächsten Lieferung Triebwagen ablösen sollten. Damals fehlte schlicht der

Mut zu diesem Schritt, denn die RABDe 12/12 der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB zeigten, dass es auch so ging.

Bei den nachfolgend im Detail beschriebenen Fahrzeugen wird auf

die an die BLS-Gruppe

ausgelieferten Fahrzeuge Rücksicht genommen. Da jedoch mittlerweile auch

die Fahrzeuge der EBT-Gruppe im Bestand der BLS AG sind, werden die

Unterschiede dieser beiden

Triebwagen

natürlich in der Beschreibung eingebaut. Nicht näher eingegangen wird auf

die Veränderungen bei den Modellen, die an die anderen

Privatbahnen

geliefert wurden.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Das

Das

Die

weiteren Forderungen nach der Gestaltung der Innenräume wurden für jede

Gesellschaft separat definiert. Daher sollen diese Punkte hier nicht

weiter erwähnt werden.

Die

weiteren Forderungen nach der Gestaltung der Innenräume wurden für jede

Gesellschaft separat definiert. Daher sollen diese Punkte hier nicht

weiter erwähnt werden. Damit

war die BBC auch für die Endfertigung und die Inbetriebnahme der Züge

verantwortlich. Die Lieferfristen wurden so festgelegt, dass die neuen

Damit

war die BBC auch für die Endfertigung und die Inbetriebnahme der Züge

verantwortlich. Die Lieferfristen wurden so festgelegt, dass die neuen  Niemand

konnte damals ahnen, dass die Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB ähnliche

Niemand

konnte damals ahnen, dass die Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB ähnliche