|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Sowohl die

Beleuchtung, als

auch die Steuerung, sind zwei Bereiche auf einer

Lokomotive, die von der

Versorgung aus der

Fahrleitung unabhängig arbeiteten. Es macht bekanntlich

durchaus Sinn, wenn in der Nacht der Fehler, der verhindert, dass man die

Maschine einschalten kann, mit Licht sucht. Aber auch der Befehl die

beiden

Stromabnehmer zu heben, kann nur erfolgen, wenn die Lokomotive

ausgeschaltet war.

Diese mussten aber mit elektrischem

Strom versorgt werden. Daher benötigte

die Maschine ein

Bordnetz, dass dafür sorgte, dass das Licht nicht so

schnell aus ging. Da die erforderliche Energie auf der Lokomotive gespei-chert werden musste, war ein Speicher erforderlich. Da man damals jedoch nur Gleichstrom speichern konnte, kam dieses Stromsystem bei der Beleuchtung und bei der Steuerung zur Anwendung.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beeinflussten die

Hersteller so, dass hier eine bei allen Baureihen einheitliche

Batterien

von 36

Volt verwendet wurde.

Auch wenn es sich hier um ein

Bordnetz handelt, damals kannte man den Begriff noch nicht. Daher wurde es

als

Steuerstromnetz bezeichnet. Auch wenn sie nicht enthalten war, die

Beleuchtung gehörte in diesem Bereich dazu und es lohnt sich, wenn wir

dieses

Stromnetz bei der Versorgung ab dem Speichermedium etwas genauer

ansehen werden. Dabei kann ich jedoch versichern, die grossen Wunder

werden nicht zu erwarten sein.

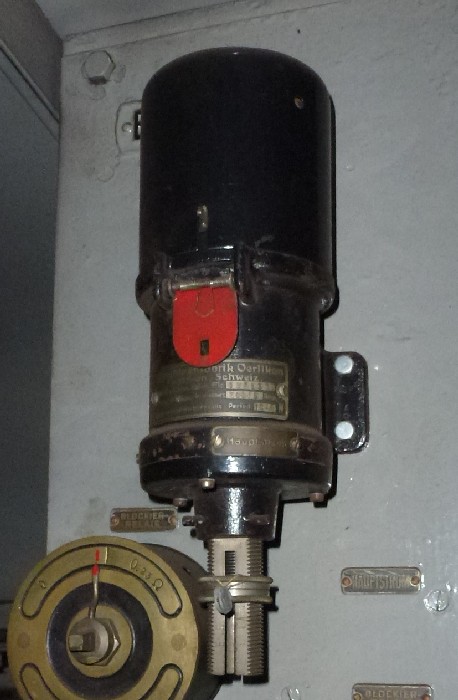

Beim Speichermedium gab es

damals für Fahrzeuge nur eine brauchbare Lösung. Das waren die

Bleibatterien. Diese konnten in einer Zelle mit zwei Platten aus Blei und

einem Elektrolyt aus einer verdünnten Säure eine

Spannung von zwei

Volt

abgegeben. Bei den Bahnen verwendete man dazu genormte Behälter, die neun

solcher Zellen enthielten. Daher entstanden

Batterien, die über eine

Spannung von 18 Volt verfügten.

Trotzdem reichte die

Leistung der

Batterien nur für

den Betrieb der ausgeschalteten

Lokomotive währ-end rund 60 Minuten. Das

reichte durchaus um die Maschine einzuschalten. Um die Batterien wieder zu laden, musste an den Anschlüssen einfach eine höhere Spannung angelegt werden. Diese stammte bei der Lokomotive Ae 3/5 von einem Umformer. Dieser wurde von den Hilfsbetrieben versorgt und der Generator erzeugte eine Spannung, die bei einem Wert von 38 bis 40 Volt lag.

Da die

Leistung der

Umformergruppe für die Ver-sorgung ausreichte, wurden die

Batterien

automa-tisch geladen. Einen Nachteil hatten diese Bleibatterien jedoch. Sie benötigten einen gewissen Unterhalt und währ-end der Batterieladung entwich Wasserstoff.

Dieses

Gas vermischte sich mit der Luft

und es entstand Knallgas. Ein Funke reichte in dem Fall aus, dass die

Batterie explodierte. Ein Umstand der beim Einbau dieser Batterien

beachtet werden musste, denn geschlossene Räume waren besonders gefährdet.

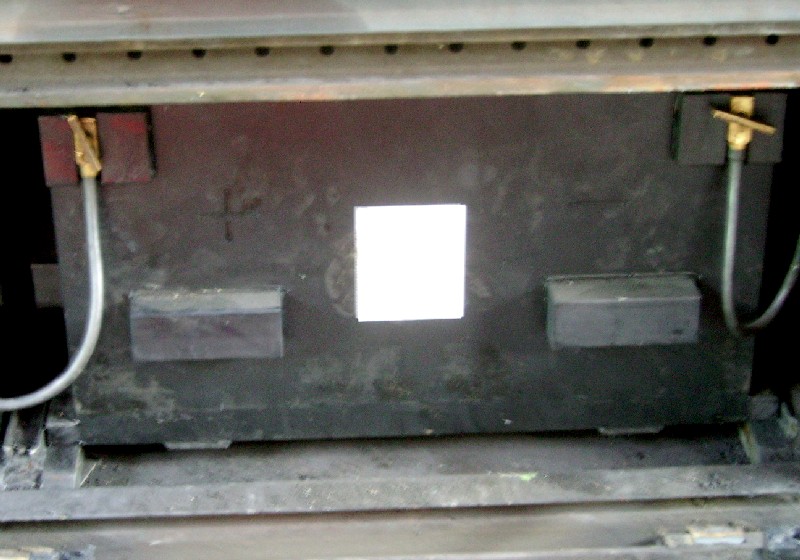

Bei der

Lokomotive musste zudem der Wechsel berücksichtigt werden.

Der Hersteller hatte aus seiner

ersten

Lokomotive gelernt. Da bei der Reihe Ae 3/5 auch der Platz fehlte,

wurden die

Bleibatterien wieder ausserhalb der Maschine montiert. Um dabei

die

Achslasten zu berücksichtigen, wurden jedoch die beiden

Batterien an

unterschiedlicher Stelle eingebaut. So wurde bei jedem

Führerstand auf der

rechten Seite unter dem Kasten ein kleiner

Batteriekasten für eine

Bleibatterie angeordnet.

Diese

erlaubten, dass die schweren

Batterien von Hand auf den Deckel gezogen

werden konnten. Damit dieser die schwere Last jedoch tragen konnte, wurden

seitlich Ver-strebungen und Verstärkungen verwendet. Eine Lösung, die einen einfachen Wechsel der Behälter er-laubte. In diesem Punkt entsprach die Lokomotive den ander-en Baureihen und die Lösung bei der Reihe Be 4/7 wurde nicht mehr verwendet.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB führten

daraufhin spezielle Hebegeräte ein. Diese waren in den

Depots und bei

grösseren

Bahnhöfen vorhanden. So konnte auch in einem Bahnhof eine

defekte

Batterie leicht gewechselt werden.

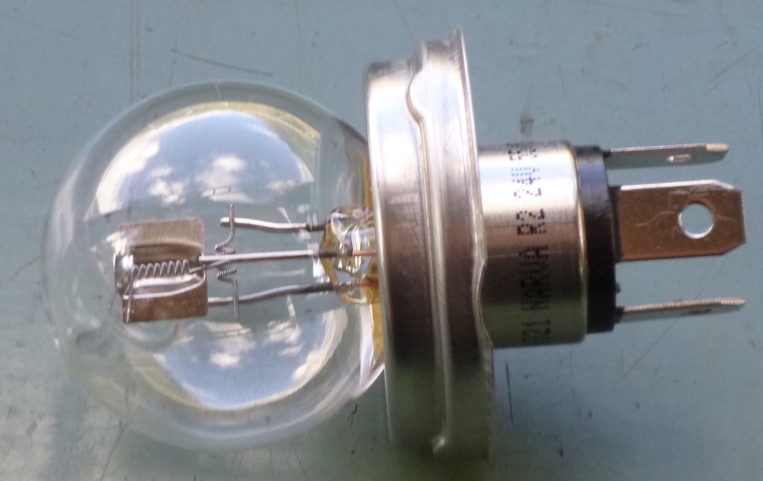

Kommen wir zu den

angeschlossenen Verbrauchern. Dabei wurde die

Beleuchtung direkt an der

Batterie angeschlossen. Die einzelnen Lampen konnten mit Schaltern

beleuchtet, oder gelöscht werden. Wurde jedoch bei der abgestellten

Lokomotive eine Lampe vergessen, konnte diese die Batterien entladen.

Dazu reichten wenige

Ampère.

Damit konnte jedoch die Maschine nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Die Batterien mussten ersetzt, oder mit dem

Depotstrom geladen werden.

Wurde dieser geschlossen, wurde nur noch

ein Lichtstrahl erzeugt, der den Bereich mit den Bedienelementen

ausleuchtete. Eine Lösung für die

Beleuchtung der

Instru-mente, die damals

bei allen Baureihen verwendet wurde. Auch die Dienstbeleuchtung, also die Lampen an den beiden Fronten, wurde über die Batterien versorgt. Es wurden dafür Laternen verwendet. Dabei wurden zwei auf gleicher Höhe über den Puffern an der Front montiert.

Die dritte Lampe befand sich an

der Türe und fand ihren Platz unter dem Fenster. Damit entstand ein

Signalbild, das die Form eines A hatte. Im jeweiligen

Führerstand waren

die drei erforderlichen Schalter vorhanden. So konnten die Lampen der Stirnbeleuchtung nur weiss leuchten. Um die in der Schweiz erforderlichen Signalbilder mit farbigen Lichtern und Signaltafeln zu signali-sieren, konnten Vorsteckgläser verwendet werden.

Diese waren bei den Lampen in

einem Fach vorhanden. Dabei wurden diese bei den unteren beiden Laternen

vom Boden aus eingesteckt. Bei der oberen Lampe, musste jedoch die

Fronttüre geöffnet werden. Damit können wir die Beleuchtung abschliessen und uns dem zweiten Teil der an den Batterien angeschlossenen Teil zuwenden. Dabei wurde die Steuerung jedoch mit ein-em Hauptschalter versehen.

Dieser war erforderlich, damit die

Lokomotive bei

geschleppter Überführung be-leuchtet werden konnte und die Steuerung dabei

nicht aktiv war. So war gesichert, dass in diesem Fall nicht ungewollt ein

Bereich aktiviert wurde. Die grundlegenden Aufgaben der Steuerung wurden auch hier nicht verändert. So wurden die im Führerstand erteilten Befehle mit der Hilfe von elektrischen Signalen übermittelt.

Dabei waren jedoch die Schaltungen

mit einem

Damit wurde ein Signal zum

Hauptschalter

übertragen. Dieses wurde jedoch nur weitergeleitet, wenn auch die

Stromabnehmer gehoben waren. Sofern dies nicht der Fall war, passierte

somit beim Hauptschalter nichts. Trat jedoch die Situation ein, dass zwar der Befehl zum Heben der Stromabnehmer erteilt wurde und diese den Fahrdraht noch nicht erreicht hatten, reagierte die Steuerung.

Es

konnte aber auch sein, dass die

Fahrleitung keine

Spannung führte. Der

Hauptschalter wurde nun einge-schaltet und gleichzeitig ein

Relais

aktiviert. Dieses prüfte nun, ob die Spannung vorhanden ist und ob deren

Wert mit den eingestellten übereinstimmt. War die Spannung auch nach der eingestellten Wartezeit nicht vorhanden, wurde der Hauptschalter wieder ge-öffnet. Die Wartezeit war nötig, damit ein kurzer Unterbruch nicht dazu führte, dass der Hauptschalter geöffnet wurde.

Solche Ausfälle gab es,

wenn die

Stromabnehmer den Kontakt mit der

Fahrleitung für kurze Zeit

verloren. Ein Phänomen, dass Sie anhand der entstehenden Funken leicht

erkennen können.

Weitere

Relais überwachten

andere Bereiche, wie die erlaubten

Ströme. Wurden die eingestellten Werte

überschritten, schaltete der

Hauptschalter aus. Das Relais stellte sich

dadurch jedoch wieder zurück, da ja nun der Strom unter dem Wert lag.

Damit das Fahrpersonal erkennen konnte, welches Relais angesprochen hatte,

war eine Meldeklappe vorhanden. Diese konnte nur manuell in die

ursprüngliche Position verbracht werden.

Dadurch wurde der

Hauptschalter jedoch durch das

Relais für die minimale

Spannung

ausge-schaltet. Ein erneutes Einschalten war jedoch nicht mehr möglich, da

das

Blockierrelais manuell zurückgestellt werden musste. Sie sehen, es gab eine Vielzahl von Überwachungen, die den Hauptschalter beeinflussten. Jedoch führte die Steuerung auch Aufgaben aus, die diesen nicht betrafen. So etwa die automatische Druckregelung für den Kompressor.

Diese regelte den

Luftdruck

automatisch zwischen sechs und acht bar. Eine Erleichterung für das

Bedienpersonal. Jedoch konnte dieses den Druck auch manuell regeln und so

die Steuerung umgehen. Nicht umgangen werden konnte jedoch die Steuerung der Fahrstufen. Welche davon eingestellt wurde, gab der Lokführer vor. Welche Hüpfer in diesem Fall geschlossen sein mussten, regelte die Steuerung.

Diese

Hüpfersteuerung war in einer Matrix

festgelegt worden. Anhand dieser konnte bei einem Problem der von einem

Defekt betroffene

Hüpfer gefunden werden. Die Behebung der Störung war

jedoch Aufgabe des Personals. Die Baureihe Ae 3/5 wurde im Vergleich zu anderen Lokomotiven, welche über Stufenschalter verfügten, mit einer flinken und schnell regulierbaren Hüpfersteuerung versehen, die über sehr wenige Bauteile verfügte.

Dadurch neigte diese zwar zu weniger Störungen, es konnte jedoch

bei einem Defekt nur noch eine bestimmte Zeit gefahren werden, da in dem

Fall die

Überschaltdrosselspulen längere Zeit einseitig belastet wurden.

Das war jedoch ein Notbetrieb.

Andere Notsituationen, wie die

Kontrolle eines Ausfalls des Bedienpersonals, waren hier nicht mehr

vorhanden. Damals wurden zwar erste

Triebwagen mit einem

Totmannpedal an

die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgeliefert. Auf den im gleichen

Zeitraum ausgelieferten

Lokomotiven wurde jedoch auf diese Einrichtung

verzichtet. Hier sollte weiterhin mit zwei Mann

Lokomotivpersonal gearbeitet

werden. Ein Punkt, der uns aber zur Bedienung bringt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Während man bei den

Dampflokomotiven die

Während man bei den

Dampflokomotiven die

Wurden zwei solche Behälter in

Reihe geschaltet, entstand die erforderliche

Wurden zwei solche Behälter in

Reihe geschaltet, entstand die erforderliche  Verschlossen wurde dieser

Verschlossen wurde dieser

Sehen wir uns diese Überwachung

an. Als Beispiel soll der

Sehen wir uns diese Überwachung

an. Als Beispiel soll der

Einzig das

Einzig das