|

Die Steuerung der Lokomotive |

|||

| Letzte | Navigation durch das Thema | Nächste | |

|

Für die Steuerung der

Lokomotive wurde ein

Bordnetz, das mit 36

Volt

Gleichstrom

betrieben wurde, eingebaut. Dieses Bordnetz wurde mit der Hilfe von

Batterien

gestützt und stand daher auch zur Verfügung, wenn die Lokomotive

ausgeschaltet war. Das Netz der Steuerung entsprach von der

Spannung

her den bereits vorhandenen Lokomotiven, so dass in diesem Bereich

vorhandene Ersatzteile verwendet werden konnten.

Damit die passende

Spannung

von 36

Volt

entstand, mussten zwei solcher

Bleibatterien

in Reihe geschaltet werden. Daher waren effektiv zwei

identische

Batterien

bei der

Lokomotive eingebaut worden. Montiert wurden die Batterien in einem eigens dazu vorgesehenen Kasten. Dieser Kasten wurde zwischen den beiden Drehgestellen unter dem Kasten der Lokomotive aufgehängt. Damit waren die Batterien von der Seite her zugänglich.

Der nach unten öffnende Deckel dieses

Batteriefaches, war so

ausgelegt worden, dass die

Batterien

leicht darüber gezogen oder geschoben werden konnten. So war ein Wechsel

der schweren Bauteile leicht möglich. War die Lokomotive eingeschaltet, wurde die Versorgung des Bordnetzes über die Batterieladung sichergestellt und die Batterien wieder geladen. Die Ladung erfolgte dabei bei den älteren Lokomotiven mit den Nummern 11 401 bis 11 500 über eine Umformergruppe.

Bei den

Lokomotiven mit den Betriebsnummern 11 501 bis 11 520

wurde hingegen ein

Batterieladegerät

verwendet. Beide konnten aber zusätzlich die Versorgung der Steuerung

übernehmen.

Aktiviert wurde die Steuerung durch das Öffnen der

Hauptluftbehälterhähne.

Damit waren die ersten Funktionen der

Lokomotive bereits aktiv. Dazu gehörten einige

Sicherheitseinrichtungen

und der für die Steuerung vorgesehene Schalter. Erst wenn dieser

eingeschaltet wurde, standen alle Funktionen der Steuerung bereit und

konnten geschaltet werden. Das heisst, dass es erst jetzt möglich war, den

Stromabnehmer

zu heben.

Bei gewissen Störungen übernahm die Steuerung auch die

Aus-schaltung des

Hauptschalters.

Bei gewissen Problemen wurde zudem verhindert, dass der Hauptschalter

wieder eingeschaltet werden konnte. Im Gegensatz zu anderen Lokomotiven erfolgten hier kaum elektrische Schaltungen zur Steuerung des Stufenschalters. Die Steuerung übernahm dabei lediglich die Versorgung des Motors mit Spannung.

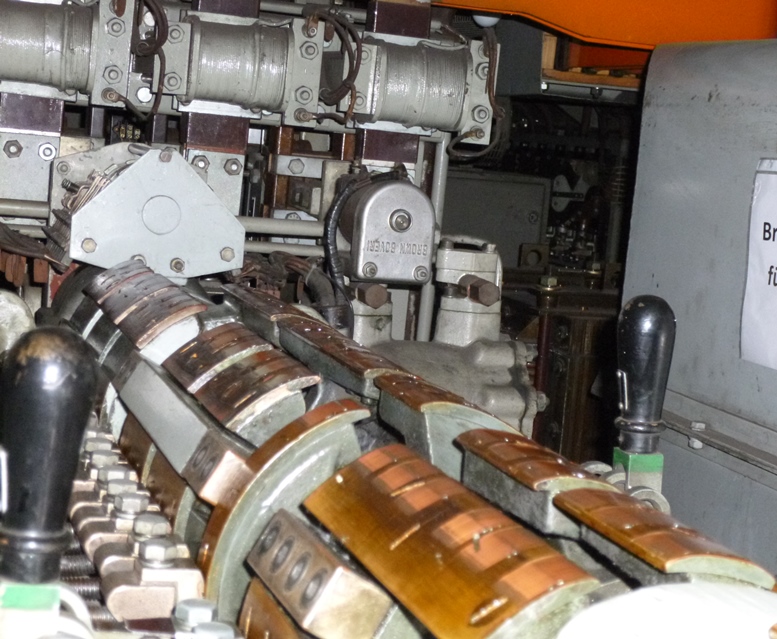

Die Ansteuerung der

Fahrstufen

wurde in erster Linie mechan-isch gelöst. Daher gehörten bei diesen

Lokomotiven bei der Steuerung auch ein paar

mechanische Komponenten dazu. Diese wollen wir uns nun genauer ansehen. Der Stufenschalter der Lokomotive wurde von einem in jedem Führerstand montierten Steuerkontroller aus gesteuert. Wurde der Steuerkontroller gedreht und so auf eine Stufe eingestellt, wurde der zur eingestellten Stufe passende Kontakt geschlos-sen.

Damit wurde der elektrisch angetriebene Motor des

Stufen-schalters

gestartet und schaltete die Stufen hoch. Dabei wurde immer eine

Fahrstufe pro Sekunde geschaltet. Sobald der Stufenschalter die am Steuerkontroller eingestellte Stufe erreicht hatte, musste der Kontakt wieder unterbrochen werden. Das erfolgte über eine vom Stufenschalter ange-triebene Welle.

Diese Welle wurde gleichzeitig auch zur Anzeige, der eingestellten

Fahrstufe genutzt. Wegen dieser mechanischen Kopplung des

Schaltbefehls am

Stufenschalter,

konnte die

Lokomotive nicht mit einer

Vielfachsteuerung ausgerüstet werden.

Vom

Steuerkontroller

kam hingegen der Befehl für den Fahr- und Bremsbetrieb. Im Notfall konnte

der Wendeschalter mit einem langen Schlüssel auch von Hand umgestellt

werden. Was jedoch sehr viel Kraft erforderte. Die Welle vom Stufenschalter konnte jedoch genutzt werden, wenn der Motor des Stufenwählers einen Defekt hatte. Dazu musste der Stufenschalter auf Handbetrieb umgestellt und im Führerstand ein zusätzliches Handrad montiert werden.

Damit wurde nun die Welle der Rückmeldung dazu genutzt den

Stufenschalter

zu bewegen. Dabei musste nun aber mit dem

Handrad

eine ganze Drehung für eine

Fahrstufe vorgenommen werden. Der Handbetrieb war sogar im Sitzen möglich. Die Baureihe Ae 6/6 blieb die einzige Lokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit einigermassen bequemer Handbetätigung des Stufenschalters.

Die Umstellung von Fahren auf

Bremsen

erfolgte wei-terhin mit dem

Steuerkontroller,

dabei wurde die Kur-bel immer in der gleichen Richtung gedreht. Im

Uhr-zeigersinn wurde sowohl die

elektrische

Bremse als auch die

Zugkraft

zugeschaltet.

Unterschiedlich gelöst wurde die Ansteuerung der

Lokpfeife.

Bei den beiden

Prototypen

wurde dazu eine mechanische Lösung über ein Gestänge gewählt. Für die

Lokomotiven der Serie wurde jedoch eine elektrische

Ansteuerung der

Pfeife

verwendet. In beiden Fällen wurde jedoch nur ein

Ventil

mehr oder weniger geöffnet. Die Pfeife selber war auf dem Dach montiert

worden und wurde mit

Druckluft

betrieben.

Die Anzeigen für die

Fahrstufen, aber auch die Rückmeldungen der Wendeschalter

wurden elektrisch beleuchtet. Das galt auch für die im

Führerstand

montierten Manometer und die elektrischen Anzeigen. Diese Anzeigen waren

von hinten beleuchtet, so dass sie in der Nacht und bei Dunkelheit erhellt

wurden. Wobei einige Anzeigen nur zur Verfügung standen, wenn die

Dienstbeleuchtung

der

Lokomotive eingeschaltet war.

Während die unteren Lampen knapp über dem Umlaufblech, das auf dem

Bodenrahmen des Kastens montiert wurde, angeordnet wurden, war die

Position oben nahezu beim Dach. Es kamen jedoch bei den

Lokomotiven dieser Baureihe unterschiedlich

ausgeführte Lampen zur Anwendung. Bei den ersten 26 Lokomotiven wurden für die Beleuchtung Lampen mit einem klaren Glas verwendet. Dabei waren die unteren Lampen so ausgeführt worden, dass farbige Scheiben aufgesteckt werden konnten.

Da das oben jedoch nicht ging, wurde dort eine zweite mit einem

Sonnendach versehene rote Lampe mit geschliffenem Glas montiert. Somit

hatten diese

Lokomotiven vier Lampen erhalten, die mit

herkömmlichen Glühbirnen erhellt wurden. Die einzelnen Lampen dieser Lokomotiven wurden mit einem einfachen Kipp-schalter verwirklicht. So konnte jede einzeln ein- oder ausgeschaltet werden. Für die obere Position war ein zweiter Schalter vorhanden, der die rote Lampe für das Signal der Fahrberechtigung schaltete, vorhanden.

Über einen Lichtleiter konnte vom

Führerraum

aus kontrolliert werden, ob diese Lampe brannte. Die anderen konnten

jedoch nur von aussen auf das korrekte Bild kontrolliert werden. Bei den restlichen Lokomotiven kamen jedoch neue kombinierte Lampen zum Einbau. Diese besassen im inneren ein rotes Glas und zwei hintereinander montierte Glühbirnen.

Dabei waren hier bei der Wahl der Glühbirnen spezielle

Vorschriften vorhanden, denn die vordere Glühbirne musste einen klaren

Glaskörper besitzen. Bei der hinteren Birne konnten die herkömmlichen

Glühbirnen verwendet werden.

Diese Lampen wurden jedoch über einen Drehschalter angesteuert.

Stand dieser Schalter waagerecht, waren die Lampen dunkel. In der

senkrechten Position gab ein weisser Strich an, welche Lampe leuchtete.

Oben war die weisse

Beleuchtung

mit einem weissen Punkt gekennzeichnet worden. Unten war hingegen ein

roter Punkt für die rote Lampe vorhanden. In diesem Fall schien das Licht

durch die vordere Glühbirne.

Zur Kontrolle des Lokführers war eine

Sicherheitssteuerung

der Marke Asega vorhanden. Diese arbeitete mechanisch und wurde von einer

Welle an einem

Achslager

angetrieben. Daher musste, wollte man die

Lokomotive schleppen, die Sicherheitssteuerung

mit einem mechanischen Hebel ausschalten. Ansonsten lief die Einrichtung

ab, was bei der späteren Inbetriebnahme zu Problemen führen konnte, weil

die Einrichtung angesprochen hatte.

Die

Sicherheitssteuerung

arbeitete dabei mit einem

Schnellgang,

der nach 50 Metern eine

Warnung

in akustischer Form auslöste. Reagierte der Lokführer nicht, wurde nach

weiteren 50 Metern der

Hauptschalter

der

Lokomotive ausgeschaltet und eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. War die Steuerung der Maschine nicht aktiv, erfolgte keine

Zwangsbremsung, so dass diese erst bemerkt wurde, wenn man die Lokomotive

einschaltete.

Als

Wachsamkeitskontrolle

war ein

Langsamgang

vorhanden. Dieser war aktiv, wenn das

Pedal

gedrückt war. Wurde während einer Distanz von 1 600 Metern keine Schaltung

am

Steuerkontroller

oder keine Bedienung der

Bremsen

vorgenommen, gab es eine akustische

Warnung.

Reagierte der Lokführer auf den weiteren 200 Metern nicht, wurde eine

Zwangsbremsung

ausgelöst und der

Hauptschalter

der

Lokomotive ausgeschaltet.

Das heisst, die

Lokomotive konnte von den Signalen die Meldung Frei

und

Warnung

empfangen. Eine

Haltauswertung

war bei den Lokomotiven der Baureihe Ae 6/6 jedoch nicht vorhanden. Passierte ein Zug ein „Warnung“ zeigendes Signal, wurde die Zugsicherung aktiviert, und eine akustische und optische Meldung ausgegeben. Gleichzeitig wurde aber auch der Schnellgang aktiviert. So hatte der Lokführer 50 Meter Zeit, die Meldung zu quittieren.

Tat er das nicht, wurde nach diesen 50 Metern eine

Zwangsbremsung

ausgelöst und der

Hauptschalter

schaltete die

Lokomotive aus. Eine Rückstellung war jedoch jeder

Zeit mit dem

Quittierschalter

möglich.

Damit haben wir die Steuerung der

Lokomotive beinahe kennen gelernt. Es gab auf der

Maschine keine

Vielfachsteuerung, daher mussten auch die dort

erforderlichen Einrichtungen, wie ein

Schleuderschutz,

eingebaut werden. Das hatte aber zur Folge, dass

damit die Überwachung der

Höchstgeschwindigkeit

nicht möglich war. Daher war diese Einrichtung auf den Lokomotiven der

Baureihe Ae 6/6 schlicht nicht vorhanden.

Es bleiben nur noch die von der Geschwindigkeit abhängigen

Schaltungen der

Lokomotive. Diese wurden von der Steuerung geschaltet.

Die massgebende Geschwindigkeit wurde dabei mit Kontakten im

Geschwindigkeitsmesser

des

Führerstandes

2 geschaltet. Da dieser die Kurzwegaufzeichnung mit

Farbscheibe

hatte, war der dazu erforderlich Platz vorhanden. Im Führerstand 1 wurde

die Registrierung eingerichtet.

|

|||

| Letzte | Navigation durch das Thema | Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Verwendet

wurden

Verwendet

wurden

An

der Steuerung war in erster Linie die Überwachung der elektrischen

Baugruppen angeschlossen. Diese war so ausgelegt worden, dass bei einem

Fehler die Steuerung ein

An

der Steuerung war in erster Linie die Überwachung der elektrischen

Baugruppen angeschlossen. Diese war so ausgelegt worden, dass bei einem

Fehler die Steuerung ein

Ähnlich

gelöst wurde auch die Ansteuerung der beiden Wendeschalter. Dieser wurde

über zwei unter-schiedliche Befehle gesteuert. Einerseits war das ein

Griff, der die Fahrrichtung bestimmte.

Ähnlich

gelöst wurde auch die Ansteuerung der beiden Wendeschalter. Dieser wurde

über zwei unter-schiedliche Befehle gesteuert. Einerseits war das ein

Griff, der die Fahrrichtung bestimmte. Die

Die

Als

weitere

Als

weitere