|

Bedienung der Lokomotive |

|||

|

Navigation durch das Thema |

|||

|

Die Bedienung einer

Lokomotive ist den Profis überlassen. Das ist klar und

sollte wirklich befolgt werden. Wer sich als Lokführer an die Lokomotiven

der Baureihe Ae 6/6 wagte, schaute zuerst, ob er eine Maschine der Serie

oder einen

Prototypen

vor sich hatte. Bei keiner anderen Lokomotive der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB gab es zwischen den Prototypen und der Serie so grosse

Unterschiede, wie bei der Baureihe Ae 6/6.

Dabei waren gewisse

Handlungen bei den

Lokomotiven durchaus identisch. Damit wir uns jedoch

orientieren können, werde ich zuerst einen allgemeinen Rundgang durch die

beiden

Führerräume

machen und Ihnen so die Unterschiede näher vorstellen. Anschliessend

werden wir die Lokomotive in der Bedienung betrachten können. Beginnen wir

den Rundgang zuerst durch den

Führerstand

der beiden Prototypen.

War der Kollege kein guter Freund, liess er den Stuhl im Führerstand abgeklappt, dann durfte man den Weg um die Lokomotive machen, weil man die Türe auf der Seite des Lokführers nicht mehr öffnen konnte.

Jedoch gelangte man

damit irgendwann in den

Führerstand,

wo man sich umsehen und so orien-tieren konnte. Dieser Führerstand war für die Lokführer von damals kein ungewohnter Anblick, denn sie hatten sich schon an die Lokomotive Re 4/4 gewöhnt und dort gab es zum Führerstand der beiden ersten Lokomotiven der Baureihe Ae 6/6 viele parallelen.

Man dachte sich zur

damaligen Zeit, dass man einen einheitlichen

Führerstand

einführen sollte und da erachtete man das Modell der Baureihe

Re 4/4

als ideale Lösung.

Wenn wir uns im

Führerraum

umsehen, erkennen wir, dass der

Führertisch

so aufgebaut worden war, dass die

Lokomotive auf der linken Seite bedient werden konnte.

Dieser Korpus bestand aus einem rechteckigen Körper mit gerundeter Ecke.

Darauf waren die Bedienelemente der Steuerung enthalten. Jedoch suchte man

die Anzeige der Geschwindigkeit vergebens, denn diese rutschte in die

Mitte hinter die Säule zwischen den Fenstern.

Auf der anderen Seite

war ein gleichartiger Aufbau vorhanden, auf dem sich die

Handbremse

der

Lokomotive befand. Der Raum dazwischen war hingegen frei

und konnte begangen werden. Das war ein Überbleibsel der Baureihe

Re 4/4,

denn dort befand sich der Durchgang zur Türe in der

Front.

Da diese bei der Baureihe Ae 6/6 fehlte, war der Bereich eine beliebte

Möglichkeit um das Gepäck, das vom

Lokomotivpersonal

mitgeführt wurde, abzustellen.

Der Boden war mit

Holzbrettern belegt worden. Im Bereich des Personals waren jedoch

spezielle Roste vorhanden, die auf einem Metallboden lagen. Unter diesem

Rost lag die beim Personal so beliebte Fussheizung. Schaltete man diese

ein, hatte man nach kurzer Zeit heisse Füsse. Gewisse Sohlen von Schuhen

begannen sich dann aufzulösen. Daher wurde tunlichst vermieden, die

Heizung

einzuschalten und sich so die Füsse zu kochen.

Die Wände des

Führerraumes

waren in einer lindengrünen Farbe gestrichen worden. Das galt auch für die

senkrechten Wände des Korpusses. Auf der Seite des

Heizers

war eine einfache Sitzgelegenheit vorhanden, die abgeklappt werden konnte.

Eine ähnliche Sitzgelegenheit gab es auch auf der Seite des Lokführers.

Jedoch war diese so ausgelegt worden, dass sie in der Höhe verstellt

werden konnte.

Wie schon bei den

Baureihen

Ae 4/6

und

Re 4/4

konnte auch hier der Lokführer frei wählen, ob er stehen oder sitzen will.

Wollte er sitzen, klappte er den Stuhl ab und setzte sich auf ein mit

kräftigem Leder aufgebautes Sitzpolster. Eine bequeme Sitzgelegenheit war

das nicht, aber bei langen Fahrten konnte man sich zumindest setzen. Der

Wechsel konnte dabei auch auf der Fahrt vollzogen werden, so dass man auch

aufstehen konnte.

Das

Pedal

für die Bedienung der

Sicherheitssteuerung,

war so ausgelegt worden, dass es im Stehen und im Sitzen optimal bedient

werden konnte. Dabei spielte es keine Rolle, welche der beiden Pedale

gedrückt wurde, denn diese waren miteinander mechanisch verbunden. So

drückte man automatisch das Pedal, weil man für die Füsse sonst keinen

Platz mehr finden konnte. Wobei im Stehen ein „Vergessen“ eher möglich

war.

Es wird nun Zeit, dass wir uns den

Lokomotiven der Serie zuwenden. Diese Maschinen hatten

nur noch auf der Seite des

Heizers

einen Zugang zum

Führerstand.

Daher musste auch der Lokführer auf der Seite des Heizers einsteigen. Je

nach Situation musste man daher um die Lokomotive gehen, um über die

Leiter und die

Einstiegstüre

in den

Führerraum

zu gelangen. Dieser präsentierte sich letztlich auch komplett anders.

Beim Betrachten des

Führertisches

fällt einem auf, dass dieser nun gegen den Lokführer geneigt und so für

die sitzende Bedienung optimiert wurde. Dadurch mussten jedoch auch ein

paar Bedienelemente anders platziert werden. Hier wurde als Sitzgelegenheit gegenüber den Prototypen eine andere Lösung gewählt. An der Wand montierte man eine Rückenlehne und ein einfacher Hocker diente als Sitzgelegenheit.

Da der Hocker frei

verschoben werden konnte, konnte sich das

Lokomotivpersonal

relativ bequem hinsetzen. Die

Lokomotiven wurden vom Personal sehr gut aufgenommen und

die Sitzgelegenheit betrachtete man als bequem.

Für den

Führergehilfen

gab es keinen Korpus mehr, er hatte vor sich nur noch eine schmale Ablage

und so viel Platz. Auch er setzte sich bei diesen

Lokomotiven auf einen Hocker. Die

Handbremse,

die bisher vor dem Heizer war, wurde bei den Lokomotiven der Serie in den

vergrösserten Korpus des Lokführers verlegt. So war diese nun in der Mitte

platziert worden. Der

Geschwindigkeitsmesser

wechselte daher die Seite und war nun in der Ecke.

Die Wände und selbst

das

Führerpult

wurden in einem lindengrünen Anstrich gehalten. Die schwarzen Flächen der

Prototypen

gab es nicht mehr, so dass der

Führerstand

für das Bedienpersonal freundlicher daher kam. Damit wirkte der

Arbeitsplatz für das

Lokomotivpersonal

sehr modern und die grüne Farbe wirkte beruhigend auf das Personal. Daher

überrascht es nicht, dass das Lokpersonal von diesem

Führerraum

begeistert war.

Dadurch verschwand

jedoch die Fussheizung für den

Heizer.

Beim Lokführer konnte nun das

Pedal

der

Sicherheitssteuerung,

das in einer Nische platziert wurde, geheizt werden. An den heissen Füssen

änderte sich damit jedoch nichts. Damit haben wir die Betrachtung der Führerräume abgeschlossen und können uns nun der eigentlichen Bedienung zuwenden. Dabei gilt zu sagen, dass sich einige der Bedienelemente von den Prototypen zur Serie und innerhalb der Serie veränderten. Wo das der Fall war, werde ich natürlich auf diese Punkte eingehen.

Doch nun müssen wir

die

Lokomotive zuerst in Betrieb nehmen, denn nur so können

wir mit der Maschine auf die Fahrt gehen.

Um die

Lokomotive in Betrieb nehmen zu können, mussten zu-erst

die im

Maschinenraum

angeordneten

Hauptluftbehälterhähne

geöffnet werden. Danach konnte man die Lokomotive in einem der beiden

Führerstände

in Betrieb nehmen. Das heisst, dass wir wieder den Weg zurück machen

müssen. Im

Führerraum

begeben wir uns zum Bereich, wo die Bedienelemente vorhanden sind. Daher

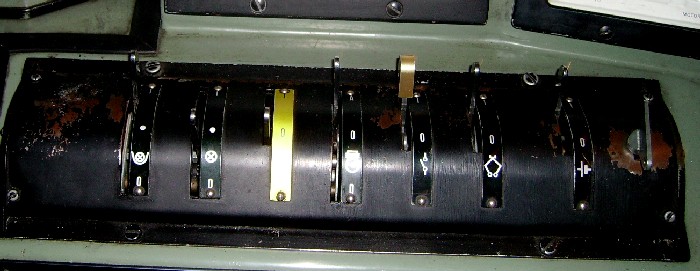

erkennen wir vor uns die Bedienelemente.

Um die

Lokomotive einzuschalten, konnte der eingebaute

Verriegelungskasten benutzt werden. Durch die geänderten

Führertische,

kam es dazu, dass dieser an unterschiedlichen Positionen platziert wurde.

Dabei gab es jedoch nur bei der Position zwischen den

Prototypen

und der Serie einen Unterschied. Die Bedienung dieses Verriegelungskastens

war bei allen Lokomotiven der Baureihe Ae 6/6 identisch gelöst worden.

So konnte dieser

Steuerschalter

auch blind gefunden werden. Was besonders in der Nacht beim Befahren von

Fahrleitungs-schutzstrecken

wichtig war. Speziell war dabei nur der Schalter für den

Kompressor,

der drei Positionen hatte. Neben diesen für die Einschaltung der Lokomotive wichtigen Steuerschaltern, gab es noch die Schalter für die Ventilation, die Zugsammelschiene und für die Beleuchtung der Lokomotive.

Diese

Steuerschalter

waren speziell. So konnte der Hebel für die

Ventilation

nicht in der Stellung 0 belassen werden und er sprang automatisch in die

mittlere Position zurück. Der Hebel für die

Zugsheizung

war mit einem gelben Blech gekennzeichnet worden.

Die bisher

vorgestellten

Steuerschalter

hatten ihre Grundstellung in der Mitte und nur wenn diese dort waren,

konnte der Kasten mit dem Schlüssel verriegelt werden. Das galt jedoch

nicht für den Schalter für die

Beleuchtung.

Dieser konnte sowohl oben, als auch unten sein. Je nach Position war das

Licht an oder aus. Welche Position das genau war, war jedoch nicht

definiert worden. Daher musste das

Lokomotivpersonal

selber herausfinden welche Stellung nun die richtige war.

War die

Lokomotive eingeschaltet, erkannte man an den im

Blickfeld auf dem Tisch montierten Anzeigen den Zustand der

Fahrleitung.

Dabei gab es nur bei den

Prototypen

das Problem, dass die Anzeigen im Stehen optimal eingesehen werden

konnten. Setzte sich der Lokführer hin, musste er die Lokomotive nahezu

blind bedienen. Ein Umstand, der den unterschiedlichen Blickwinkeln

geopfert werden musste.

Um die

Bremsen bedienen zu

können, musste zuerst der am

Führertisch montierte

Absperrhahn geöffnet

werden. Dadurch war die Zuleitung zu den

Bremsventilen frei und diese

wurden mit

Druckluft ab der

Speiseleitung versorgt. Bei den direkten

Bremsen war jedoch noch eine Reduktion auf den maximalen Druck dieser

Bremsen eingebaut worden. Genau diese direkten Bremsen sehen wir uns nun

an, denn hier gab es Unterschiede.

Es wusste von den

vorhandenen

Lokomotiven, wie dieses optimal zu bedienen war. Diese

Regulierbremse fehlte hingegen bei den Lokomotiven ab der Nummer 11 427.

Damit verschwand auch das

Handrad im

Führerstand. Neu war hingegen das Bremsventil für die automatische Bremse. Dieses Ventil stammte aus dem Hause Oerlikon Bremsen und hörte auf die Bezeichnung FV4a.

Im Gegensatz

zum Vorgängermodell vom Typ FV3b besass dieses

Bremsventil einen

Hochdruckfüllstoss, der bis zu sieben

bar in die

Hauptleitung lassen konnte.

Dieser war jedoch nur dank dem Anschluss an die

Speiseleitung möglich und

ist mitunter der Grund für diese Leitung. Um mit der Lokomotive letztlich losfahren zu können, musste zuerst der Griff für den Wendeschalter in die gewünschte Fahrrichtung verlegt werden.

Dieser befand

sich unmittelbar beim

Steuerkontroller und war so aufgebaut worden, dass

er einfach in die gewünschte Fahrrichtung verbracht werden konnte. Die

Umschaltung der schweren Wendeschalter war dabei gut zu hören. Zudem

leuchtete ein Pfeil auf, der die Fahrrichtung bestätigte.

Der

Stufenkontroller war bei

allen Maschinen zentral angeordnet und konnte mit beiden Händen bedient

werden. Dank dem grossen

Handrad waren auch die kräftigen Rastrierungen,

die durch die mechanische Ansteuerung entstanden, leicht zu schalten. Das

Handrad war dabei parallel zum

Führertisch angeordnet und somit bei den

Lokomotiven der Serie leicht geneigt. Auf jeden Fall braucht man eine

gewisse Kraft um den

Steuerkontroller zu bedienen.

Der Grund lag beim Aufbau des Stufenschalters, der die längere Anwendung der ersten Stufe ver-hinderte. Bei der Rückmeldung der Fahrstufen wur-de die erste Stufe mit a gekennzeichnet.

So wurde die zweite Stufe zur Stufe eins, was

dafür sorgte, dass die Anzeige um eine Stufe reduziert wurde. Die Stufen wurden durch verdrehen des Handrades im Uhrzeigersinn hoch geschaltet. Das war jedoch nur bis zur Stufe 27 möglich. Dabei musste der Lokführer die Zugkraft immer im Auge behalten.

Eine Beschränkung gab es nicht und nur die

Maxi-malstromrelais der

Fahrmotoren machten den Lok-führer auf seinen Fehler

aufmerksam. Wobei ab ein-er Geschwindigkeit von 70 km/h auch der

Primär-strom beachtet werden musste. Der Wechsel vom Fahr- auf den Bremsbetrieb dage-gen erfolgte über den Steuerkontroller. So war ge-sichert, dass die Stufen abgeschaltet waren, wenn der Wendeschalter umgeschaltet wurde. Dabei wurde die elektrische Bremse durch Drehen des Handrades über „0“ hinaus nach links einge-schaltet.

Diese Handlung bewirkte das Umstellen

der Wendeschalter. Dem Lokführer wurde das durch die Stellung B des

Steuerkontrollers und eine Meldelampe angezeigt.

Ungeduldige Lokführer warten

jedoch nicht, bis der

Stufenschalter komplett abgelaufen war, sondern

öffneten die

Trennhüpfer früher. Mit dem Einschalten der

elektrischen

Bremse wurden die Trennhüpfer wieder geschlossen und in den

Fahrmotoren

entstanden Kurzschlussströme. Langfristig führte das dazu, dass die

Lokomotive wegen einem Defekt liegen blieb. Die Baureihe Ae 6/6 war eine

Diva und die wollte schonend behandelt werden.

Die Bedienung der

elektrischen

Bremse war auf den beiden

Prototypen kein Problem. Man

schaltete die verfügbaren elf Stufen und das war es auch schon. Bei den

Lokomotiven der Serie war das etwas anders. Auf der Lokomotive ungeübte

Lokführer wurden immer wieder auf eine Herausforderung gestellt. Es war

dabei elementar wichtig, dass man die Lokomotive genau kannte. Dabei meine

ich wirklich jede Lokomotive.

Durch den Aufbau musste im

hohen Geschwindigkeitsbereich ein

Widerstand zugeschaltet werden. Diese

Schaltung erfolgte bei steigender Geschwindigkeit bei 95 km/h und wurde

nicht bemerkt. Sank die Geschwindigkeit jedoch wieder unter 80 km/h

schaltete der Widerstand aus. Ein Spannungssprung in der

elektrischen

Bremse trat dann auf. Dieser wurde als kräftigen Ruck wahrgenommen und

gefiel den

Fahrmotoren nicht.

Bei kräftigem Einsatz der

elektrischen

Bremse oberhalb von 95 km/h musste daher vor dem Abfallen der

Geschwindigkeit auf 80 km/h die

Bremse

um einige

Bremsstufen zurückgeschaltet

werden. Vergass man diese Massnahme, wurde man durch einen tüchtigen Ruck

auf das Versäumnis aufmerksam gemacht. Diesen Ruck bekamen auch die

Reisenden in den vorderen Wagen zu spüren. Keine gute Visitenkarte für den

Lokführer.

Unerfahrene Lokführer und die

Anwärter hatten öfters mit dieser Eigenart der

elektrischen

Bremse zu

kämpfen. Oft wussten sie nicht, ob der

Widerstand zugeschaltet war oder

nicht, oder sie verpassten den Schaltpunkt. Während erfahrene Kollegen,

die die

Lokomotive sehr gut kannten, oft verblüffend genau, den

Schaltpunkt herausfanden und so die elektrische Bremse sehr optimal

einsetzen konnten.

Einen

Schleuderschutz, der ihn hier entlastet hätte, gab es auf den

Lokomotiven

nicht. Hingegen muss gesagt werden, dass die Lokomotive dank den Anzeigen

ein schleudern gut anzeigen konnte und so der Lokführer oft schneller

reagierte, als das einer technischen Einrichtung möglich war. Wollte man mit den Lokomotiven akustische Signale erteilen, musste man auf den Knopf drücken, der in der Mitte des Steuerkontrollers montiert wurde. Dabei konnten je nach Druckkraft zwei Klänge erzeugt werden.

Es war daher Aufgabe des Lokführers das typische

schweizerische

Signalbild der

Lokpfeife zu erzeu-gen. Je mehr Erfahrung man

mit der

Lokomotive hatte, desto besser gelangen die erwarteten Klänge. Während die Kurbel der Handbremse bei den beiden Prototypen noch auf einem eigenen Pult aufgebaut wurde, integrierte man diese bei der Serie im Führerpult.

Bei beiden

Lokomotiven wurde dazu die Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht und so viel

Kraft wie möglich aufgebaut. Vermochte man die

Handbremse nicht mehr zu

drehen, konnte die Falle gestellt werden und die Kurbel blieb stehen.

Damit war die Handbremse optimal angezogen worden.

Vorsicht war bei den

Lokomotiven der Baureihe Ae 6/6 beim Lösen der

Handbremse geboten. Lösten

sich die

Bremszylinder, konnte es passieren, dass die Handbremse wieder

gelöst wurde. Jedoch war es auch möglich, dass sich die Kraft verstärkte.

Löste man dann die Falle ohne die Kurbel zu halten, drehte sich diese von

selber. Wer nicht flink genug war, hatte ein gebrochenes oder zumindest

schmerzendes Handgelenk erhalten.

Um bei Regen die Sicht auf

der Fahrt zu verbessern waren

Scheibenwischer montiert worden. Dabei wurde

jedoch nur das Modell beim Lokführer mit einem pneumatischen

Antrieb

verwirklicht. Hier kam auch eine spezielle Halterung zum Einbau, die das

Wischerblatt immer senkrecht stellte. Der

Führergehilfe hatte dabei nur einen

einfachen Wischer mit Handbetätigung und ohne spezielle Halterung. Damit

war zu erkennen, dass

Heizer eher selten auf der

Lokomotive anzutreffen

waren.

Damit haben wir nun den

Aufbau der

Lokomotiven und deren Bedienung kennen gelernt. Die Baureihe Ae

6/6 kann damit dem Betrieb übergeben werden. Jedoch gab es bei den

Lokomotiven im Lauf der Jahre einige Veränderungen und Umbauten. Das

betraf die Maschinen der Serie, aber auch die

Prototypen, die sehr schnell

Anpassungen erhalten hatten. Es wird nun Zeit, dass wir uns mit den

Umbauten und Änderungen befassen.

|

|||

|

Navigation durch das Thema |

|||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei

den

Bei

den  Bei

den

Bei

den  Auch

der Boden war anders aufgebaut worden. Anstelle der Bretter wurden nun

verleimte Holzplatten eingelegt. Diese waren besser vor eindringender

Feuchtigkeit geschützt und bewährten sich.

Auch

der Boden war anders aufgebaut worden. Anstelle der Bretter wurden nun

verleimte Holzplatten eingelegt. Diese waren besser vor eindringender

Feuchtigkeit geschützt und bewährten sich. In

diesem Verriegelungskasten waren die erforderlichen

In

diesem Verriegelungskasten waren die erforderlichen

Auf der linken Seite des

Lokführers befanden sich die

Auf der linken Seite des

Lokführers befanden sich die

Mit dem

Mit dem  Die Schleuderbremse, die bei

hohen

Die Schleuderbremse, die bei

hohen