|

Betriebseinsatz Teil 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

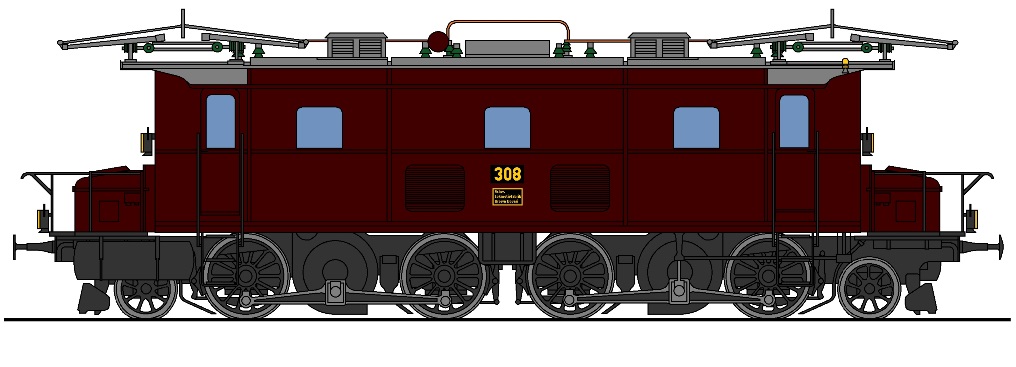

Es zeigte sich schnell, dass

die neuen

Lokomotiven die vom Betrieb an sie gestellten Anforderungen

vollauf erfüllten. Die Maschinen machten sich sowohl vor den leichten

Güterzügen, als auch vor den

Reisezügen

auf den

Nebenlinien nützlich.

Dabei deckten die neuen Lokomotiven mit Ausnahme der BLS selber, sämtliche

Dienste. Die meisten Dampflokomotiven der BLS-Gruppe verloren ihre Arbeit.

Man behielt noch die grossen Exemplare.

Die kurze

Lokomotive erzeugte dabei immer wieder

Geräusche, die an ein Mahlwerk erinnerten. Zudem ging es wirklich

ausgesprochen gemütlich zur Sache. Gerade die im Raum Bern eingesetzten

Maschinen kam kaum vom Fleck, daher kamen die Übernamen schnell.

So bekamen diese Maschinen

vom Personal sehr bald recht hübsche Über-namen, wie «Dekretsmühle» oder

«Voralpenschnüffler». Dabei war ins-besondere der erste Begriff nicht nur

gut gemeint. Die Maschinen verhielten sich oft, wie eine Kaffeemühle und

wirkten deshalb eher ruppig. Besonders bei den Modellen aus dem Hause BBC

war das besonders gut zu erkennen. Die Bockten bei den

Fahrstufen immer

wieder kräftig.

Wer zu optimistisch ans Werk

ging, erlebte sein Wunder und der

Hauptschalter sorgte dafür, dass man

wieder auf Start musste. Klappte es und der Lokführer hatte genug Geduld,

knallte es im

Maschinenraum. Die Kette für den

Antrieb sprang immer wieder

mal über. Damit stimmten die Kontakte nicht mehr optimal. In der Folge kam

es zum Knall. Der

Heizer versuchte dann wieder die Ketten zu richten und

so die Fahrt zu retten.

Nicht gerecht wurde der

Begriff «Voralpenschnüffler» den Maschinen bei der BLS. Diese wurden nicht

nur auf der geplanten Strecke zwischen Spiez und Bönigen eingesetzt. Daher

gelangten die

Lokomotiven

immer wieder auf die

Bergstrecke. Diese befand

sich bekanntlich mitten in den Alpen. Wobei die Modelle der MFO etwas

besser funktionierten, da deren

Stufenschalter nicht ganz so gemächlich am

Arbeiten war.

Die beiden Schweizerinnen trugen dort die Num-mern

2023 und 2024. Ein Export, der jedoch ausser in den Unterlagen der BBC in

der Schweiz nicht dokumentiert wurde.

Ein weiteres Zeugnis für die

geleistete Arbeit waren die drei 1924 mit geänderten

Getrieben gelieferten

Lokomotiven

der Baureihe Be 4/6. Diese für die Linie von Bern nach

Neuenburg bestimmten Maschinen waren etwas schneller dafür nicht mehr ganz

so zugkräftig. Diese beiden Sprinter wurden geändert, weil auf der BN

bereits damals höhere Geschwindigkeiten gefahren wurden, denn schliesslich

musste eine

Schnellzugslokomotive des Kalibers

Ea 3/6 ersetzt werden.

Da jedoch die

Fahrleitung

auf

der Strecke bei der Auslieferung noch nicht fertig montiert war, wurden

die drei

Lokomotiven

anfänglich nicht gekauft, sondern ebenfalls nur

gemietet. Mit anderen Worten noch gehörten alle Maschinen der Berner

Kantonalbank und daher achteten diese wachsam auf die Bahnen und den

Umgang mit diesen Lokomotiven. Eine für die beteiligten Gesellschaften

sehr ungemütliche Situation.

Erst ab 1928 änderte sich die

Situation. Die Maschinen gingen endlich an die Bahnen und daher konnten

die ersten Mängel behoben werden. Diese bestanden aus der Tatsache, dass

im Winter die Wagen nicht mehr geheizt werden konnten. Da diese

mittlerweile auch mit elektrischen

Heizungen

versehen waren, mussten auch

die eingesetzten

Triebfahrzeuge entsprechend angepasst werden. Doch damit

kommen wir zu den neuen

Dienstplänen.

Bei der Lötschbergbahn setzte

man die drei Maschinen vor leichten Zügen auf dem ganzen Netz ein. So

konnten auf der

Bergstrecke die

Lokomotiven

der Baureihe Be 5/7 etwas

entlastet werden. Nachteilig wirkte sich das auf die Strecke zwischen

Spiez und Bönigen aus, denn dort waren immer wieder Dampflokomotiven unter

der neuen

Fahrleitung

im Einsatz. Wegen den beiden

Brücken in Interlaken

konnten die Lokomotiven nicht freizügig verkehren.

Mit den restlichen Maschinen

im Raum Spiez wurden sämtliche Züge im Simmental übernommen. Dabei kam es

hier jedoch dazu, dass Modelle der EZB und der SEB oft durchgehend

verkehrten. So gelangten auch die

Lokomotiven

der oberen Sektion

regelmässig ins

Depot nach Spiez. Spannend waren jedoch die damals auf der

Strecke noch zahlreichen

Güterzüge, denn mit diesen wurde die Maschinen

stark gefordert und das nicht nur wegen der Last.

Das verursachte jedoch auch eine grosse Wärme, so dass

das

Lokomotivpersonal angehalten wurde, die

Ventilation dauernd laufen zu

lassen. Nicht gerade praktisch, wenn die Befehle mit optischen und

akustischen Signalen erteilt wurden. Im Gürbetal bot sich die gleiche Situation, wie im Simmental. Auch hier rangierte die mit dem Güterzug beschäftigte Lokomotive. Dabei brachte der Stufenschalter das Personal doch an den Rand der Verzweiflung.

So ging sehr viel Zeit

verloren und kaum ein

Güterzug erreichte sein Ziel pünktlich. Wobei da

natürlich die einspurige Strecke auch noch etwas zu melden hatte. Daher

überrascht es nicht, dass sarkastische Übernamen entstanden. Was im Gürbetal, oder auf der Strecke nach Schwarzenburg nicht optimal war, entpuppte sich auf der BN zu einem grösseren Problem.

Wer den

Rangierdienst

absolviert hatte, musste

an-schliessend auf der einspurigen Strecke schnell eine hohe

Geschwindigkeit erreichen. Zumindest wenn es nach dem

Lokomotivpersonal ging.

Die Maschine, beziehungsweise deren

Stufenschalter sah das freilich ganz

anders und nahm es gemütlich.

So war man gerade auf der BN

nicht immer glücklich über die trägen Maschinen. Das war selbst für die

Berner zu langsam. Bei den alten Dampflokomotiven ging dies doch deutlich

schneller. Als dann noch die erste Maschine aus dem Hause BBC mit einem

defekten

Transformator in der

Hauptwerkstätte Spiez erschien, glaubte man

an einen Fehler beim eingesetzten Personal. Erneut wurde eine Weisung zur

Bedienung der

Ventilation erlassen.

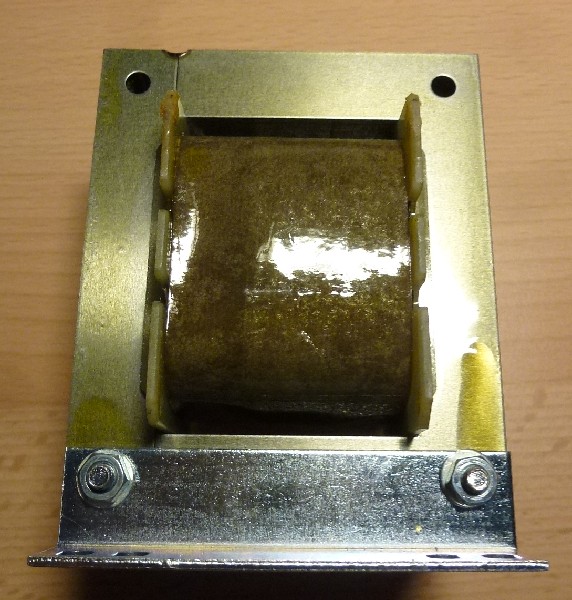

Als sich jedoch nach kurzer

Zeit eine weitere Maschine mit dem gleichen Defekt in Spiez angemeldet

hatte, wurde untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der hier

verwendete

Ölkühler sehr stark verschmutzt war. So konnte das warme

Öl

nicht ausreichend gekühlt werden. In der Folge stieg im

Transformator die

Wärme an. Wer nicht rechtzeitig den Riegel schob, erlebte sein Wunder mit

einem

Kurzschluss, dann war Schicht im Schacht.

Die nächste Weisung erging

daher an das Personal der

Depots, denn nun mussten diese

Ölkühler

regelmässig gereinigt werden. Natürlich ging das nur, mit einer kleinen

Zerlegung im

Maschinenraum. Eine schwere und schmutzige Arbeit, die oft an

die niederen Ränge abgeschoben wurde. Wie oft geflucht wurde, ist nicht

bekannt. Bekannt ist hingegen, dass dadurch der Unterhalt ausgesprochen

teuer war und das waren unnötige Kosten.

Fiel eine

Lokomotive aus und musste in den Unterhalt, hatte man

oft noch eine auf Reserve. Wenn auch die nicht mehr verfügbar war, wurde

ein Modell der BLS entsandt. Mit anderen Worten, eine schnelle MFO kam in

den Raum Bern, was die Probleme verstärkte. Gerade die grossen Reserven wirkten sich negativ auf den Einsatz aus. So erreichten die täglichen Laufleistungen im Schnitt zwischen 151 und 177 Kilometer. Das war wenig und wurde eigentlich nur durch die Maschinen auf der BN unterboten.

Mit

anderen Worten, mit Ausnahme der BLS hatte man zu viele

Lokomotiven im

Bestand. Der Grund lag darin, dass noch jede

Nebenbahn ihre eigene Reserve

hatte und sich der Verkehr nicht entwickeln konnte.

Auch wenn sich eine

Lokomotive mit einer anderen Maschine anlegte, kam es nicht zu den grossen

Engpässen. Auch wenn sie hier nicht erwähnt sind, die Reihe Ce 4/6, aber

auch die Be 4/6 war immer wieder in Streitigkeiten verwickelt. Die Schäden

konnten zumindest anfänglich durch die

Hauptwerkstätte gerichtet werden.

Die Lücken füllten Modelle der anderen Bahnen schnell wieder auf. So

konnten doch noch alle eingesetzt werden.

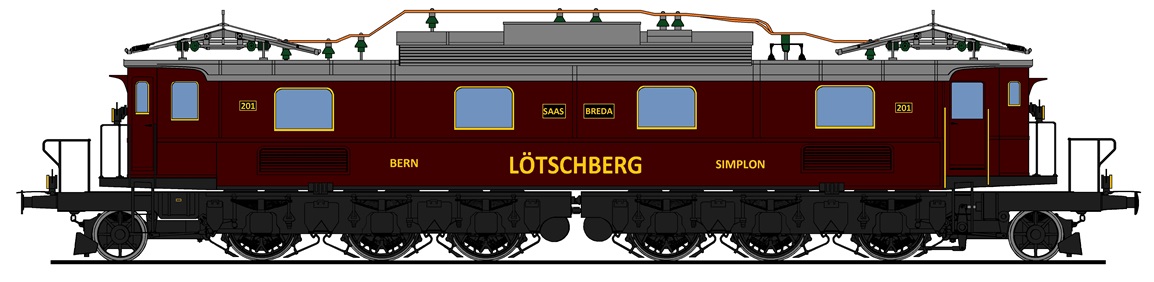

Als auf der Lötschbergbahn

die ersten Maschinen der Reihe Be 6/8

in Betrieb genommen wurden,

entschärfte sich dort der Bestand etwas. Die alten

Be 5/7 konnten jetzt

auch die leichteren Züge auf der

Bergstrecke übernehmen. Die dort bisher

eingesetzten Ce 4/6 kamen nun endgültig auf die Strecke zwischen Spiez und

Bönigen. Damals war der

Oberbau der Strecke für die schweren Modelle

schlicht noch zu schwach.

Sie müssen sich die Situation

in Spiez damals in etwa so vorstellen: Die Lokomotiven

Be 5/7 oder

Be 6/8

kam mit dem

Schnellzug von Bern an und fuhren weiter nach Brig. Die

Reisenden nach dem Simmental und in Richtung Interlaken mussten auf die

mit Ce 4/6 bespannten Anschlusszüge umsteigen. Gerade in Richtung

Interlaken kam nur diese Baureihe über die

Brücken der Aare, denn diese

war gerade stark genug für die Ce 4/6.

Die

Schnellzüge gehörten

eigentlich nur auf der BN zum

Dienstplan. Dazu hatte man ja die Be 4/6

beschafft. Nur konnte man bei dem

Stufenschalter nicht von einem schnellen

Zug sprechen. Der Vorteil dabei war eigentlich nur, dass bei diesen Zügen

nicht so oft beschleunigt werden musste. Dennoch ging es auf der BN sehr

gemütlich zur Sache. Damit abfinden konnte sich das Personal nur schwer,

denn man wollte ja ankommen.

Als das Abkommen mit den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu Stande kam, wurden die

Brücken in

Interlaken so verstärkt, dass nun mit den Baureihen Ae 3/6 I und

Ae 4/7

der

Staatsbahnen nach Interlaken Ost gefahren werden konnte. Das Bödeli

wurde von einem CFe 2/6

Triebwagen abgedeckt. So blieb den Ce 4/6 der BLS

eigentlich nur noch Regional- und

Güterzüge. Mit anderen Worten, keine

Änderungen im

Dienstplan.

Meistens wurden sie dann noch von einer aus Spiez zugeführten Ce

4/6 der BLS unterstützt. Auch sonst kam es immer wieder zu Ausflügen

innerhalb der BLS-Gruppe. Meistens aber blieben die BBC- und die

MFO-Maschinen auch räumlich getrennt. Der Beginn des zweiten Weltkrieges hatte auf die Bahnen keinen so grossen Einfluss mehr. Zwar gingen die Lasten zurück, aber es mussten auch keine Kohlen beschafft werden.

Mit anderen Worten, an der Auslastung der Baureihe Ce 4/6 änderte

sich nicht viel. Es sei denn, man war bei der BLS, denn dort nahm der

Güterverkehr

auf der

Bergstrecke zu. So halfen die Ce 4/6 wieder vor

leich-ten Zügen auch dort wieder vermehrt aus.

Die finanziellen Probleme der

kleinen Bahnen wurden während dem Krieg nicht besser. Gerade die Bahnen im

Simmental hatten grosse Probleme. Das führte im Jahr 1942 zu einer Fusion.

Aus der SEB und EZB sollte so die neue Gesellschaft Spiez – Erlenbach –

Zweisimmen SEZ werden. Auf die

Lokomotiven hatte das nur zur Folge, dass

die Anschriften am

Stossbalken entfernt wurden. Den neuen Besitzer brachte

jedoch niemand mehr an.

Weil das Beispiel erfolgreich

zu sein schien, begannen auch im Raum Bern die entsprechenden Gespräche.

Diesmal war es die Bahn durch das Gürbetal und die Gesellschaft mit der

Strecke nach Schwarzenburg. Gerade die BSB war finanziell nicht auf Rosen

gebettet. Daher kam die Fusion zur Gürbetal – Bern – Schwarzenburg GBS

gerade richtig. Weitere

Lokomotiven verloren somit die Anschriften an den

Stossbalken.

Man konnte die

Lokomotiven

der SEZ und der GBS jedoch immer noch unterscheiden. Gerade die

Kühlung

des

Transformators war bei den Maschinen der BBC ein grosses Problem. Der

Unterhalt des

Ölkühlers verschlang grosse Summen, die bei den Modellen der

MFO nicht anfielen. Es musste eine Lösung gefunden werden. Daher wurden

die Maschinen der BBC erstmals zum Umbau in die

Hauptwerkstätte abgerufen.

Noch blieben aber die

Stufenschalter, die immer wieder für Störungen

sorgten. Besonders dann, wenn die Kette sich wieder verstellte. Das

Personal wusste aber, wie gerichtet werden muss. Als 1943 die GBS entstand, begann bei der BLS-Gruppe dem grossen Umbau der ersten Maschinen. Dabei entfernte man den zweiten Stromabnehmer und die Anschrift am Stossbalken wurde ebenfalls gestrichen.

Das nun fehlende Geländer gefiel dem

Rangierpersonal nicht. Die fehlenden Anschriften der Betriebsleitung, denn

nun musste auf die Nummern geachtet wer-den. Wobei das auch bisher kaum

gemacht wurde. An den Einsätzen der Maschinen änderte sich jedoch nichts. Sie waren nun zwar dank der neuen Hüpfersteuerung etwas spurtfreudiger geworden, aber die Triebwagen schlagen konnten die alten Lokomotiven immer noch nicht.

Damit waren

jedoch auch noch die letzten

Reisezüge

aus dem

Dienstplan gestrichen

worden.

Schnellzüge gab es auf den Nebenbahnen schlicht keine. Nur jene

auf der Strecke nach Interlaken, aber da waren Modelle der

Staatsbahnen

vorgespannt.

So war klar, die Baureihe Ce

4/6 wurde zu reinen

Lokomotiven für den

Güter-verkehr. Doch dort konnten

die Maschinen immer wieder sehr stark ausgelastet werden, denn auf

gewissen Strecken waren immer wieder schwere Züge zu führen. Da jedoch

genug Lokomotiven vorhanden waren, konnte schnell eine zweite Ce 4/6 vor

den

Güterzug gespannt werden. Von welcher Gesellschaft diese stammte,

interessierte nur jene, die Rechnungen schrieben.

Dabei machte sich jedoch deren geringere

Zugkraft negativ bemerkbar. Oft

musste daher mit zwei Mo-dellen gearbeitet werden. Besonders dann, wenn die

Ernte im Seeland eingesetzt hatte. Noch während dem Krieg wurden der BLS neue Lokomotiven ausgeliefert. Die Reihe Ae 4/4 wurde zum Flaggschiff des Unternehmens. Dabei bespann-ten diese Renner die Schnellzüge zwischen Brig und Bern.

Auf der Strecke durch das Aaretal

erreichte nun auch die BLS-Gruppe Werte von bis zu 110 km/h. Die Reihe Ae 6/8

verdrängte dadurch die noch im Einsatz stehenden Modelle der Baureihe

Be 5/7. Wobei neue Verkehre keinen grossen Schaden ver-ursachten.

Auch wenn die Maschinen der

Reihe Ce 4/6 immer öfters mit den

Güterzügen überfordert waren. Die

verdrängten Maschinen von der

Bergstrecke konn-ten nicht auf die

Nebenbahnen ausweichen und stellten so keine Gefahr dar. Der

Oberbau

dieser Nebenlinien war schlicht zu schwach ausgeführt worden. Einzige

Ausnahme war der Abschnitt zwischen Spiez und Interlaken Ost. Das aber

auch nur wegen den Modellen der

Staatsbahnen.

So gab es kaum Änderungen in

den

Dienstplänen. Die Maschinen der Baureihe Ce 4/6 und die Modelle Be 4/6

verrichteten auf den

Nebenbahnen immer noch ihre Arbeit. Diese bestand aus

Güterzügen und dem

Rangierdienst

auf den kleinen

Stationen. Meistens

reichte dazu eine

Lokomotive. Bei schweren Zügen kam noch eine weitere

dazu. Im Grunde war der Bestand auf den befahrenen Strecken mehr als

ausreichend bemessen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Jedoch stellte das

eingesetzte

Jedoch stellte das

eingesetzte

Für Aufsehen sorgten die

Maschinen nicht nur in den Regionen. Für diese leichten, aber dennoch

ausreichend starken

Für Aufsehen sorgten die

Maschinen nicht nur in den Regionen. Für diese leichten, aber dennoch

ausreichend starken

Erreichte der

Erreichte der  Fahrzeugverschiebungen

zwischen den einzelnen Bahnen gab es anfänglich nicht. Wenn man das

Simmental ausblendet, verkehrten die Maschinen auf den jeweiligen

Strecken.

Fahrzeugverschiebungen

zwischen den einzelnen Bahnen gab es anfänglich nicht. Wenn man das

Simmental ausblendet, verkehrten die Maschinen auf den jeweiligen

Strecken.

Neue

Neue

Dort wurden diese Maschinen

mit einem neuen

Dort wurden diese Maschinen

mit einem neuen

Auch wenn bisher wenig von

der Baureihe Be 4/6 der BN gesprochen wurde, erging es diesen Ma-schinen

gleich. Auch dort kamen neue schnelle und leichte

Auch wenn bisher wenig von

der Baureihe Be 4/6 der BN gesprochen wurde, erging es diesen Ma-schinen

gleich. Auch dort kamen neue schnelle und leichte