|

Betriebseinsatz 1933 - 1945 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

1933 kam nach 20 Jahren das endgültige Ende für die beiden

Prototypen.

Die beiden

Lokomotiven mit den Nummern 2901 und 2902 wurden

ausrangiert und abgebrochen. Auch nach dem Umbau waren diese beiden

Maschinen nicht auf der Höhe der in Reihe gebauten Lokomotiven. Der

geringere Druck im

Kessel

konnte einfach nicht umgesetzt werden. So beschäftigte man die beiden

Maschinen schon länger in einfacheren Diensten.

Die Arbeit für grosse Dampflokomotiven wurden immer seltener. Selbst auf Nebenstrecken begannen die elektrischen Triebwagen mit dem Verkehr.

Cholis fanden dort keinen Platz mehr. Besonders dann nicht, wenn

es die grösste Dampflokomotive ist.

Der Schneidbrenner des Schrottplatzes nahm sich den beiden

Lokomotiven an. Das beste Programm für die

Prototypen

war der Fluss von Geld und letztlich das Feuer des Schrotthändlers. Die

Zeit für Exoten wurde in der Schweiz schwer, denn auch andere misslungene

Modelle bekamen es mit dem Schneidbrenner zu tun. Es fand eine Bereinigung

des Bestandes statt. Auch für neuere Exoten gab es keine Gnade mehr aus

Bern.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatte nun genug

Dampflokomotiven, so dass man auf solche Exoten verzichten konnte. Man

spürte die grosse Anzahl elektrischer

Lokomotiven deutlich. Gerade die grossen Serien der

Baureihe Ae 3/6 I und Ae 4/7

wirkten sich schlecht auf die Dampflokomotiven aus. Den in Serie gebauten

C 5/6 half eigentlich nur noch der

Hilfswagen

in irgendeinem

Depot

in der Schweiz. Dort benötigte man diese Baureihe.

Ab 1934 reduzierten sich die Kilometerleistungen der C 5/6

drastisch, und der Überbestand an thermischen

Triebfahrzeugen

führte zusammen mit dem rückläufigen

Güterverkehr

zur langjährigen Remisierung einiger

Lokomotiven. Man wollte sich noch nicht von den

Maschinen verabschieden, denn wenn es erneut zum Krieg kommen sollte,

hätte man so auch die Möglichkeit bei defekter

Fahrleitung

zu fahren.

Die elektrischen

Lokomotiven hatten nun Vorrang und die Dampflokomotiven

mussten weichen. Normalerweise würde das zu einer grossen Aktion mit

Ausrangierungen

führen. Daher hatten es die C 5/6 noch gut erwischt. Bei anderen Baureihen

sah es gar nicht so gut aus und viele Dampflokomotiven wurden aus den

Listen gestrichen. Es gab schlicht keine Arbeit mehr und das merkten

meisten die Schwächsten.

Der Einsatz auf nicht elektrifizierten

Nebenstrecken

konnte nicht in Erwägung gezogen werden, da in entsprechend leichten

Diensten derart schwere

Lokomotiven kaum wirtschaftlich verwendet werden

konnten. Die C 5/6 war für

Hauptstrecken

und dort für schwere

Güterzüge

gebaut worden und nicht für den Stücker auf Nebenstrecken. Eine solche

Lokomotive mit zwei oder drei Wagen zu verwenden war nicht sinnvoll.

Die grossen und schweren Maschinen vom Gotthard wollte niemand. So

blieben nur noch die

Hauptstrecken

ohne

Fahrdraht.

Nur, die gab es in der Schweiz kaum noch. Es musste wegen der Krise etwas

passieren, denn selbst elektrische Maschinen standen herum.

Noch konnte oder wollte man sich nicht von den

Lokomotiven trennen. Die C 5/6 mit den Nummern 2953 bis

2956, 2968, 2971 und 2975 wurden deshalb in den Winterschlaf geschickt. Im

Kessel

war kein Wasser und

Kohlen

lagen nicht auf dem

Tender.

Abgestellt in einem dunklen

Schuppen

in der hintersten Ecke des

Depots,

warteten die Maschinen auf die Zukunft. Die Zeit arbeitete jedoch gegen

die alten Dampflokomotiven.

So verbrachten die C 5/6 mit Ausnahme der Basler

Lokomotiven vorerst geruhsame Jahre. Die kalten

Lokomotiven wurden gesammelt auf

Geleisen,

wo sie nicht störten abgestellt und warteten dort auf bessere Zeiten. Oft

war das eine aufgeschobene

Ausrangierung.

Lediglich die Maschinen vor dem

Hilfswagen

hatten etwas mehr Glück, die waren bereit für grosse Taten. So lange der

Verkehr aber reibungslos lief, gab es nichts zu tun.

Es ist dem weitsichtigen Denken, der damaligen Verantwortlichen zu

verdanken, dass die neueren Maschinen nicht einfach abgebrochen wurden.

Doch 1934 merkten das die betroffenen

Lokomotiven kaum. Die eingemotteten C 5/6 begannen

zusehend zu verstauben und die im freien abgestellten Lokomotiven litten

unter der Witterung. Die Lokomotiven wirkten, als warteten sie nur noch

auf den Schneidbrenner, doch der wartete vorerst vergebens.

Die Rede ist von den ersten

Triebwagen,

die mit einem

Dieselmotor

ausgerüstet wurden. Diese sollten auf den

Nebenstrecken

ohne

Fahrleitung

die Dampflokomotiven ablösen. Jedoch funktionierten diese Triebwagen

schlecht und zuverlässig war die neue Technik auch nicht.

Ab 1939 erlangte der Transitverkehr auf der Nord-Süd-Achse

eine enorme Bedeutung. Die elektrischen

Lokomotiven wurden zusehends knapp und man hatte kaum

neue Maschinen im Bau. Eine schnelle Entlastung war nur mit den

abgestellten Dampfmaschinen der Reihe C 5/6 möglich. Die Dampflokomotiven

mussten aushelfen und das, obwohl Deutschland mit Polen einen Krieg

begonnen hatte. Wie gut das war, zeigte sich kurze Zeit später.

In der Folge kamen die C 5/6 nach einer

Hauptrevision

um 1940 wieder vollzählig in Betrieb.

Leistungen unter

Fahrdraht

gehörten nun zur Tagesordnung der C 5/6. Die Strecken waren elektrifiziert

und die C 5/6 wurden nun eingesetzt, weil man

Lokomotiven benötigte und nicht, weil es keine

Fahrleitung

gab. Die C 5/6 waren also nur die Retter in der Not. Langfristig rechnete

niemand mehr mit einem Einsatz dieser Lokomotiven.

Vor allem weil eine Dampflokomotive unter

Fahrdraht

nicht sinnvoll war, kann das als bedenklich angesehen werden. Der

ausgestossene Russ machte den

Isolatoren

zu schaffen und für das Personal auf den Dampflokomotiven konnte die

Fahrleitung

gefährlich werden. Spezielle Schutzbogen sollten diese Gefahr mildern.

Keine optimale Lösung für das Problem, weil man aber keine anderen

Lösungen hatte, blieb schlicht keine

Option

für diesen Einsatz.

Für den

Rangierdienst

und die Übergabezüge kamen weitere vier Maschinen dazu. Der Höhepunkt der

Basler Einsätze war nun erreicht. Am 1. Juli 1940 waren in Basel mit 16

Lokomotiven die Mehrzahl der C 5/6 stationiert worden und sie waren im

Einsatz. Doch schon bald liess der ausufernde Krieg die Materialversorgung in der Schweiz kritisch werden. Die Kohlen für den Dampfbetrieb wurden knapp, genauso wie andere lebenswichtige Güter.

Lediglich die elektrische Energie stand unangefochten bereit und

konnte für die Züge genutzt werden. Daher waren die Probleme nicht mehr so

gross, wie während dem ersten Weltkrieg. Noch hatte man ein paar

Kohlen

übrig, die in die

Feuerbüchsen

gelangten. Die Pflichtlager wurden nun gebraucht und so fütterte man die C 5/6 immer öfters mit Briketts, statt mit gebrochener Steinkohle.

Ganz so schlimm war die Not aber nicht mehr, denn ein grosser Teil

der Strecken war mit

Fahrleitung

versehen. Letztlich gab es auch mit

Holz

beladene

Lokomotiven. Die Baureihe C 5/6 wurde jedoch mit

Kohlen

befeuert und die

Briketts

aus Ruhrkohle waren gar nicht so schlecht für die Decke der

Feuerbüchse.

Mit einer Anbauschlacht, bei der selbst städtische Parks gepflügt

wurden, wollte man der grössten Not begegnen, doch

Kohlen

und

Öl

mussten eingeführt werden und da war nur noch das Rheintal offen. Die

Reichsbahn hatte aber kaum

Lokomotiven für diese Einsätze, denn die

Maschinen wurden für Waffentransporte innerhalb von Europa benötigt. Für

die Züge mussten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB also wiederum die

Lokomotiven stellen.

Um die Versorgung durch das Rheintal Richtung Basel

sicherzustellen, mussten der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft DRG

leistungsfähige Güterzugslokomotiven ausgeliehen werden. Freiwillig taten

das die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht, denn es waren politische

Forderungen, denen Folge geleistet werden musste. Die Not im Land war so

gross, dass man klar riskierte, die abgetretenen

Lokomotiven zu verlieren.

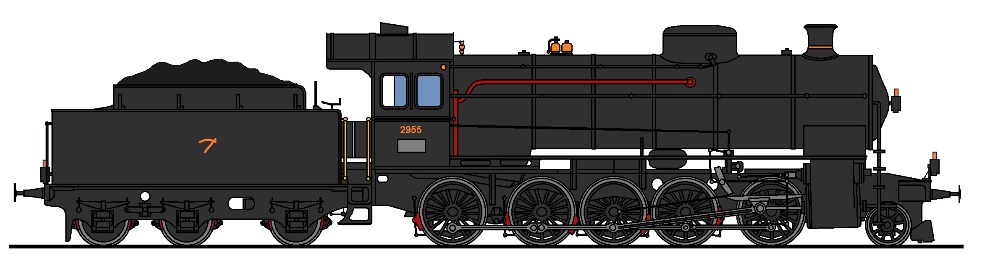

Als erste wurde die C 5/6 Nummer 2955 am 18. März 1942 in Basel an

die DRG übergeben. Wie viele der beteiligen Leute der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB davon ausgingen, dass sie die

Lokomotive wohl nie mehr sehen würden, wurde

nicht überliefert. Es war nicht vereinbart worden, wie die Lokomotiven

eingesetzt werden. Einzig Kriegstransporte wollte man verbieten. Ob dieses

Verbot eingehalten wurde, weiss niemand.

Selbst der Unterhalt der nicht ganz zum Bestand passenden

Maschinen aus der Schweiz machte man in Deutschland, beziehungsweise in

den besetzten Gebieten im Raum Basel und Frankreich. In der Schweiz wurden

die

Lokomotiven abgeschrieben. Hauptsächlich verrichteten die Maschinen bei den Bahnbetriebswerken Haltingen, Waldshut und Mülhausen ihren Dienst vor Güterzügen von und nach der Schweiz. Wobei vermutlich auch andere Güterzüge geführt wurden.

Schliesslich hatten diese

Lokomotiven keinen bestimmten Verwendungszweck

erhalten. Das deutsche Personal schien mit den Verbundlokomotiven gut zu

Recht zu kommen, denn über besondere Schäden ist aus diesen Jahren nichts

bekannt geworden.

Die

Lokomotiven wurden in Mülhausen und somit im

besetzten Elsass unterhalten. Sie haben richtig gelesen, die Lokomotiven

kamen nicht einmal für den Unterhalt in die Schweiz zurück. Die Maschinen

waren vollwertige Leihgaben an die DRG und nicht mit

Versorgungszügen

beschäftigt. Daher überrascht es schon, dass diese Lokomotiven kaum je

weit von der Grenze zur Schweiz operierten und so immer etwas in der Nähe

waren.

Die Laufleistungen waren mit 4 300 Kilometer beachtlich. In der

Schweiz erreichten die Maschinen kaum je solche

Leistungen und nur ganz zu Beginn, waren sie ähnlich

stark ausgelastet. Die DRG setzte die

Lokomotiven somit regelmässig ein. Weil die

Maschinen dabei oft in den

Grenzbahnhöfen

Basel, Waldshut und Schaffhausen auftauchten, hatte man die Gewissheit,

dass die Maschinen sorgfältig verwendet und gepflegt wurden.

Die Züge konnten einfach nicht mehr in den noch verschonten Raum Offenburg – Freiburg gelangen, da die Strecken im Zulauf vermint oder ausgebombt waren.

So konnten zwischen September 1944 und Januar 1945 sämtliche C 5/6

bis auf die Nummer 2978 wieder in die Schweiz und somit in die sichere

Heimat zurückkehren. Die 2978 blieb in Mülhausen schadhaft stehen und konnte nicht in die Schweiz überführt werden. Sie wurde hier vom Truppenvormarsch der alliierten Truppen überrollt und dabei interniert. Sie wurde erst nach langwierigen Verhandlungen am 25. März 1945 kalt nach Basel überführt und war somit die letzte C 5/6 auf ehemals deutschem Gebiet.

Es grenzt an ein Wunder, dass in dieser Zeit keine C 5/6 verloren

ging und auch der letzten Maschine der Heimweg gelungen war.

Parallel zur Rückführung der C 5/6 aus dem nördlichen Deutschland

und der damit unterbrochenen Rheintalbahn und vor allem wegen den

ausgefallenen Rheinschiffen wurden zusammen mit der Französischen

Staatsbahn SNCF wieder die

Versorgungszüge

im Rhonetal aufgenommen. Das führte oft dazu, dass eine zurückgekehrte

Lokomotive gleich wieder verschoben wurde und

wieder im Ausland verkehrte.

Im Unterschied zum Einsatz im ersten Weltkrieg wurden nun die

Lokomotiven französischen

Depots

zugeteilt und auch vom dortigen Personal gefahren und betreut. Dazu

mussten Anpassungen beim

Kamin

und am Sanddom vorgenommen werden, damit die Maschinen ins französische

Lichtraumprofil

passten. Erneut waren also C 5/6 wieder im Ausland tätig und wurden der

Obhut fremden Personals überlassen.

Ab Ende 1944 standen dann auf französischem Gebiet 23

Lokomotiven der Reihe C 5/6 im Dienst. Die

Lokomotive 2978 war in Mulhouse, das nun wieder zu Frankreich gehörte,

blockiert. Heimatdepots für die Lokomotiven aus der Schweiz waren die

Depots

Chambèry, Bellegarde, Annemasse und Ambérieu. Gefahren wurden die Züge mit

den C 5/6 von französischem Personal. Somit war hier die Situation

ziemlich ähnlich, wie in Deutschland.

Diese hatten sich mit Hilfseinsätzen in der Hei-mat halten können. Es wa-ren die Lokomotiven 2962, 2963, 2964 und 2974.

Alle anderen Maschinen waren zum Einsatz für die Versorgung des

Landes abkommandiert worden und befanden sich daher in Frankreich. Ein

besonderer Einsatz, den man nicht erwarten durfte.

Die Laufleistungen in Frankreich lagen im Rahmen dessen, was die

Lokomotiven zuvor bei der DRG geleistet hatten.

Auch das Personal in Frankreich schien mit den Lokomotiven gut zu Recht zu

kommen, denn auch hier wurde nichts von grossen Schäden übermittelt. Die C

5/6 halfen im Ausland aus, und der Heimat wichtige Güter zukommen zu

lassen. Diese Züge sollten zumindest so lange laufen, bis der Krieg

beendet war.

So kam die C 5/6 von Frankreich her nach Genève, wurde dort

abgehängt und kehrte wieder zurück. In der Schweiz übernahmen dann die

elektrischen

Lokomotiven die Züge und führten die an die

vorgesehenen Punkte. Es soll dabei sogar vorgekommen sein, dass die

Dampflokomotive aus der Schweiz am Mittelmeer den Zug übernommen hatte. So

weit von der Schweiz entfernt waren die Maschinen dieser Baureihe jedoch

noch nie.

Mit der Kapitulation von Deutschland, begann sich die Situation in

der Schweiz wieder zu verbessern. Die ersten Dampflokomotiven konnten

wieder in die Schweiz geholt werden. Mit der Freigabe des Rheins für die

zivile Schifffahrt, endeten die

Versorgungszüge

und mit der C 5/6 Nummer 2953 kehrte die letzte

Lokomotive wieder in die Schweiz zurück. Ab dem

16. Juni 1946 waren alle C 5/6 wieder zu Hause.

Gerade der zweite Weltkrieg zeigte erstmals, dass die Beschaffung

der C 5/6, die von einigen als wenig weitsichtig betitelt wurde, ganz gut

war. Die C 5/6 waren die einzigen

Lokomotiven, die den schweren

Versorgungszügen

gewachsen waren. Die schwächeren C 4/5

hatten hier weniger Erfolg.

Dank den C 5/6 hatte die Schweiz die Lokomotiven

um die Bevölkerung trotz aller Not über Wasser zu halten. Das erfolgte

einfach nicht im eigenen Land.

Die C 5/6 retteten so das Volk, nur machten sie das im Ausland, so

dass das nicht bemerkt wurde. Das Überleben eines Volkes hing an den alten

Maschinen aus einer Zeit, wo man elektrische

Lokomotiven als Exoten angesehen hatte. Nur 30

Jahre später waren sie die Exoten, denn in der Schweiz hatte man damit

begonnen auch

Nebenstrecken

mit einer

Fahrleitung

zu versehen. Die Zukunft für Dampflokomotiven sah schlecht aus.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Nach

nur 20 Jahren Einsatz wurde damit die

Nach

nur 20 Jahren Einsatz wurde damit die

Dort

hatte man mit den

Dort

hatte man mit den  Da

war noch ein Fahrzeug in der Schweiz unterwegs, dass besonders war. So

fuhr es auf Strecken ohne

Da

war noch ein Fahrzeug in der Schweiz unterwegs, dass besonders war. So

fuhr es auf Strecken ohne

Die

Basler

Die

Basler

In

der Folgezeit waren insgesamt mindestens 16, möglicherweise sogar 18

In

der Folgezeit waren insgesamt mindestens 16, möglicherweise sogar 18

Mit

dem Vormarsch der alliierten Truppen kam der Nachschub über deutsches

Gebiet je länger je mehr zum Erliegen.

Mit

dem Vormarsch der alliierten Truppen kam der Nachschub über deutsches

Gebiet je länger je mehr zum Erliegen. Zieht

man die ausran-gierten

Zieht

man die ausran-gierten