|

Neben- und Hilfsbetriebe |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wir beginnen auch hier mit der Betrachtung der Nebenbetriebe. Diese

waren auch bei diesem

Triebwagen

etwas umfangreicher ausgefallen, wie das bei

Lokomotiven

der Fall gewesen wäre. Wobei es gab gegenüber älteren Baureihen bereits

erste Vereinfachungen. Das lag damit zusammen, dass diese Triebwagen

unmittelbar nach Abschluss einer jahrelangen Umstellung angeschafft wurden

und daher auch vereinfacht werden konnten.

Beginnen wir mit den Funktionen, die hier angeschlossen wurden und diese

sind schnell vorgestellt, denn zu den Nebenbetrieben gehörte einzig und

allein die

Zugsheizung.

Das war aber nicht sonderlich überraschend, denn eigentlich wurden nur

diese als Nebenbetriebe angesehen, da sie in der Regel nicht dem Fahrzeug

selber zur Verfügung standen. Das war hier jedoch etwas anders, doch war

dies eine Folge der besonderen Bauweise.

Auf eine zweite

Spannung,

wie das bei den

Lokomotiven

Ae 4/6 noch der Fall war,

verzichtete man hingegen. Es sollten schliesslich nur

Leichtstahlwagen

eingereiht werden und diese waren nur noch mit dieser Spannung versehen

worden. Um die Leitung zu schalten, war ein einfacher Hüpfer vorhanden. Dieser Heizhüpfer wurde mit einem Stromwandler kombiniert. Überstieg der Strom in dieser Leitung einen Wert von 300 Ampère, sorgte ein Relais dafür, dass der Hauptschalter und somit der Triebwagen ausgeschaltet wurden.

Einen direkten Einfluss auf den Heizhüpfer gab es vom Stromwandler

jedoch nicht. Es lag beim Personal die Ursache zu finden. Nach dem Stromwandler wurde die Leitung geteilt. Ein Teil davon wurde zu den beiden Stossbalken geführt und stand dort unterhalb des rechten Puffers in einer Steckdose zur Verfügung.

Man verzichtete hier auf das Anbringen eines

Heizkabel

beim linken

Puffer.

Somit musste immer das Kabel der Wagen benutzt werden. Da diese jedoch

auch bei den

Steuerwagen

fehlte, führten diese, jedoch nicht der

Triebwagen,

ein

Hilfsheizkabel

mit. Die zweite Leitung führte zu den im Fahrgastraum montierten Widerständen. Diese wurden zusätzlich noch mit einer Sicherung abgesichert und waren über die Erdungsbürsten mit den Rädern und dem Kraftwerk verbunden wor-den.

Die Rückleitung erfolgte bei den Nebenbetrieben daher

ausschliesslich über die

Schienen

und nicht über den

Triebwagen.

Daher musste die

Spannung

auch von der

Primärwicklung

abgenommen werden.

Speziell war, wenn das Abteil ab einer anderen Quelle, als dem

Triebwagen

geheizt werden sollte. War nun der Heizhüpfer geschlossen, wurde die

Spann-ung

zum

Transformator

geführt, der letztlich eine Hochspannung erzeugen und so die

Fahrmotoren

mit Energie versorgen konnte. Dabei stieg jedoch die

Leistung

in der Leitung sehr stark an. Das führte dazu, dass der Stromwandler den

Hauptschalter

ausschalten wollte.

Dies war jedoch gar nicht möglich, da der

Triebwagen

ja gar nicht eingeschaltet war. Es konnten so schwere Schäden entstehen

und theoretisch wäre sogar ein Brand mit Verlust des Fahrzeuges möglich

gewesen. Daher musste vor dem Anschluss an eine

Vorheizanlage

kontrolliert werden, ob der Heizhüpfer geöffnet war. War dies nicht der

Fall, durfte der Triebwagen nicht an die Anlage angeschlossen werden. In

der Regel wurde jedoch ab dem

Triebfahrzeug

geheizt.

Damit

war sie aber auch mit der

Primärwicklung

verbunden. Dank der eigenen

Spule,

konnte jedoch die

Spannung

besser eingestellt werden, als das bei einer

Anzapfung

in der Primärwicklung der Fall ge-wesen wäre. So stand den Hilfsbetrieben eine Spannung von 220 Volt zur Verfügung. Diese war von den vorhandenen Lokomotiven übernommen worden und war eine Forderung der Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Obwohl diese

Spannung

exakt dem damaligen Landes-netz entsprach, konnte wegen der

unterschiedlichen

Frequenz

nur ohmsche Verbraucher aus dem Landes-netz verwendet werden. Auf dem

Triebwagen

war das jedoch nicht der Fall. Mit einer einfachen Schmelzsicherung waren die Hilfsbetriebe vor Kurzschlüssen geschützt worden. Sprach diese Sicherung an, konnte sie ersetzt wer-den.

Ein erneutes Ansprechen dieser

Sicherung

führte jedoch dazu, dass der

Triebwagen

abgeschleppt werden musste. Das war eine der wenigen Situationen, bei

denen eventuell der Heizhüpfer kontrolliert werden musste, denn der

Kurzschluss

hätte tragische Folgen.

Um die

Hilfsbetriebe

ohne die Hochspannung zu prüfen, war ein Depotumschalter und auf beiden

Seiten des

Triebwagens

die entsprechenden Steckdosen vorhanden. Gerade dieser

Depotstrom

war der Grund für die Forderungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB,

denn nur so konnte man diese Einrichtung auf dem Triebwagen im Unterhalt

nutzen. Jedoch standen sämtlich nun vorgestellten Verbraucher auch beim

Depotstrom zur Verfügung.

Damit wurde die

Druckluft

auf dem regulären Weg er-zeugt, was auch ermöglichte, dass der maximale

Druck zur Verfügung stand. Sie sehen, Druckluft war auch hier sehr

wichtig. Damit im Betrieb nicht plötzlich zu wenig Druckluft vorhanden war, wurde der Motor zusätzlich noch über einen Druckschwankungsschalter angeschlossen. Sank der Druck in den Leitungen auf einen Wert von 6.5 bar, schaltete der Kompressor ein.

Bei einem Druck von acht

bar

wurde er jedoch wieder automatisch ausgeschaltet. So war gesichert, dass

immer genug

Druckluft

auf dem Fahrzeug vorhanden war und so der Betrieb gesichert wurde. Die wichtigsten Verbraucher der Hilfsbetriebe waren je-doch die Ventilatoren zur Kühlung der elektrischen Ausrüstung. Lediglich die Bremswiderstände auf dem Dach wurden nicht über die Hilfsbetriebe, sondern mit Hilfe des Fahrtwindes gekühlt.

Alle anderen

Kühlungen

waren jedoch hier angeschlossen worden. Daher lohnt es sich einen

genaueren Blick darauf zu werfen. Beginnen werden wird dabei mit dem

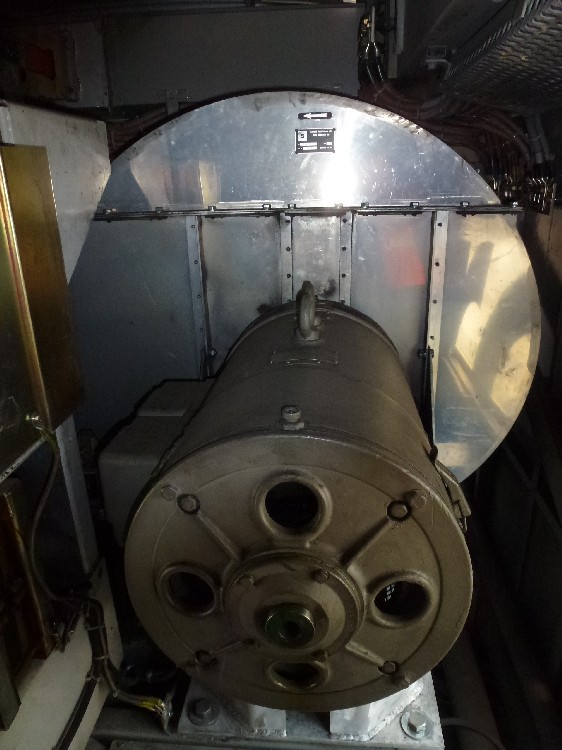

Transformator.

Im

Transformator

entstand die Wärme in den

Wicklungen.

Da diese kompakt aufgebaut wurden, war es nicht möglich, diese mit Luft

ausreichend zu kühlen. Daher wurde der Transformator mit speziellem

Öl

gefüllt. Dieses

Transformatoröl

zeichnete sich durch eine gute

Isolation

und eine gute Wärmeaufnahme aus. So konnte die Wärme leicht von den

Wicklungen abgeführt und es musste auch weniger Isolation verbaut werden.

Um eine optimale

Kühlung

zu erhalten, musste das

Öl

ebenfalls gekühlt werden. Das erfolgte einerseits über das Gehäuse und den

Fahrtwind, anderseits über eine künstliche

Ventilation.

Der Fahrtwind reichte bei der installierten

Leistung

nicht aus. Deshalb wurde das

Transformatoröl

mit einer an den

Hilfsbetrieben

angeschlossenen

Ölpumpe

künstlich in Bewegung versetzt und über eine kurze Leitung einem separaten

Ölkühler zugeführt.

Ein

Ventilator,

der unter dem

Triebwagen

im Bereich des

Transformators

eingebaut wurde, sorgte für einen künstlichen Luftstrom im Ölkühler. So

wurde dieser und das

Öl

optimal gekühlt, was letztlich dem Transformator zu Gute kam. Speziell

war, dass man hier nicht eine Kombination mit den

Fahrmotoren

suchte. Man konnte so jedoch lange Leitungen für das

Transformatoröl

einsparen und erreichte trotzdem eine gute

Kühlung.

Eine reine

Kühlung

mit Luft wählten die Konstrukteure für die

Fahrmotoren.

Für jedes

Drehgestell

stand ein eigener unter dem Dach montierter

Ventilator

zur Verfügung. Dieser bezog die benötigte Luft am seitlichen Rand des

Daches. Dort waren

Lüftungsgitter

vorhanden, die so die Zuführung der Luft mit Hilfe eines Unterdruckes

besorgten. Aus Erfahrungen mit anderen Baureihen, wurden hier Gitter mit

eingelegten

Filtermatten

verwendet.

Ein Umstand, dem man erst viele Jahre später eine grössere

Bedeutung zusprach. Hier jedoch nicht berücksichtigt wurde. Dabei war aber

wichtig, dass die

Venti-lation

immer lief und nicht abgestellt werden konnte. Wurde der Triebwagen im Winter im Freien abgestellt und musste der angehängte Zug geheizt werden, war die Ventilation jedoch hinderlich. Sie erzeugte im Bahnhof oder im Depot Lärm und sorgte dafür, dass die Bauteile unnötig gekühlt wurden.

In diesem Fall mussten die

Schaltautomaten

zu den drei

Ventilatoren

manuell ausgeschaltet werden. Nun stand die

Ventilation

aber auch nicht mehr zur Verfüg-ung, wenn gefahren wurde. Bei den Fahrmotoren angekommen wurde die Luft schliesslich durch die Motoren gepresst. Dabei kühlte sie die Wicklungen, schleppte den Abrieb und Staub mit und sorgte dafür, dass die Motoren trocken blieben.

Somit gab es bei der

Ventilation

zu den

Fahrmotoren

im Vergleich zu den anderen Baureihen keine grossen Unterschiede. Wenn man

diesen suchen wollte, lag das ganz klar bei der Tatsache, dass diese

Ventilation immer lief. Neben diesen grossen Verbrauchern waren auch viele kleinere Baugruppen vor-handen. Diese wurden von den Hilfsbetrieben auf unterschiedliche Weise versorgt. So war zum Beispiel die Anzeige der Spannung in der Fahrleitung direkt an den Hilfsbetrieben angeschlossen worden.

Diese funktionierte daher auch, wenn der

Depotstrom

angeschlossen wurde. Je-doch war die

Fahrleitungsspannung

erst nach dem Einschalten erkennbar.

Auch die

Heizung

mit

Widerständen

in den

Führerständen,

als auch die Heizung der

Frontscheibe

war an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen worden. Dadurch konnte der Lokführer seinen Arbeitsplatz von

der

Zugsheizung

und somit vom

Fahrgast-raum

unabhängig einstellen. Ein Umstand, der von den

Lokomotiven

übernommen wurde und hier deutlich zeigte, wie der

Triebwagen

eine Kombination zwischen

Personenwagen

und Lokomotive war.

Für die Ladung der für die

Beleuchtung

und der Steuerung wichtigen

Batterien,

war unter dem

Triebwagen

eine

Umformergruppe

eingebaut worden. Diese wurde mit einem

Schaltautomaten

an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen und wandelte den

Wechselstrom

in einem

Gleichstrom

für die Batterien um. Die

Leistung

war dabei so ausgelegt worden, dass die Umformergruppe zusätzlich auch die

Versorgung sicherstellen konnte.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Kommen

wir nun zu den

Kommen

wir nun zu den

Mit

einer

Mit

einer

Die

angezogene Luft wurde im

Die

angezogene Luft wurde im