|

Steuerung mit Beleuchtung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Für die Steuerung, aber auch für die

Beleuchtung

musste ein von der

Fahrleitung

unabhängiges System eingebaut werden. Nur so konnten gewisse Funktion auch

dann bereitgestellt werden, wenn der

Triebwagen

gar noch nicht eingeschaltet war. Es lohnt sich daher, wenn wir uns diesen

Teil des Triebwagens etwas genauer ansehen und dabei beginnen wir, wie es

immer der Fall ist, mit der richtigen Wahl des

Stromsystems.

Speicherbar war damals nur der Gleichstrom. Dieser konnte in

Batterien optimal vorgehalten werden. Daher war auch hier klar, dass ein

Bordnetz mit

Gleichstrom

aufgebaut werden musste. Damit die neuen

Triebwagen

in diesem Bereich zu den älteren Fahrzeugen kompatibel blieben und weil

man auch auf genormte Teile zurückgreifen wollte, war klar, dass nur eine

Spannung

von 36

Volt

verwendet werden konnte.

Um auf die

Spannung

für das

Bordnetz

zu kommen, mussten zwei solcher Baugruppen in Reihe geschaltet werden. Das

hatte jedoch zur Folge, dass die Kapazität nicht gesteigert werden konnte. Gerade diese Erweiterung der Kapazität war wegen dem Aufbau nötig. Ein Triebwagen benötigt mehr Energie, als eine Lokomotive, weil hier auch die Abteile und deren Beleucht-ung hinzukamen.

Aus diesem Grund wurden insgesamt vier

Batterien

eingebaut worden, die zusätzlich auch parallelgeschaltet wurden und so die

doppelte Kapazität bereitstellen konnten. Eine Lösung, die bei grossem

Verbrauch immer wieder angewendet wurde. Eingebaut wurden die Batterien in zwei unter dem Boden angebrachten Behältern. Die zwei Batteriekästen waren identisch aufgebaut worden und sie besassen einen nach unten öffnenden Deckel.

Durch diese Ausführung wurden Gleitbahnen frei. So konnten die

schweren

Bleibatterien

leichter herausgezogen werden. Dort konnten sie schliesslich mit

speziellen Hebegeräten abgehoben und ausgewechselt werden. Ein Aufwand von

wenigen Minuten.

Ersatzbatterien in dieser Baugrösse, waren in den grösseren

Bahnhöfen

sogar am

Bahn-steig

vorrätig. So konnte an den Wagen eine defekte

Batterie

sehr schnell ausgewechselt werden. Im Notfall konnte das auch beim

Triebwagen

erfolgen, da hier die Position der Batterien auf genau der gleichen Höhe,

wie bei den Wagen erfolgte und so die Gerätschaften auch hier passten.

Wobei auf

Nebenstrecken

fehlten diese Einrichtungen.

Die Beleuchtung wurde nicht unabhängig von der Steuerung aufgebaut. Zwar gab es durchaus Bereiche, die von der Steuerung nicht beeinflusst wurden. Dazu gehörten Lampen, die in den technischen Schränken montiert wurden und die leuchteten, wenn die Türe geöffnet wurde.

Alle anderen

Beleuchtungen

konnten jedoch von der Steuerung geregelt werden. Dabei gab es zwei

grund-legend unterschiedliche Zustände, die näher betrachtet werden

müssen. Beginnen wir mit der Beleuchtung im inneren Bereich des Triebwagens. Hier gab es zwei grundlegend unterschiedliche Teilbereiche zu beachten. So wurden zu diesem Punkt die beleuchteten Instrumente in den Führerständen gezählt.

Aber auch die

Beleuchtung

der Abteile gehörte dazu. Diese wurde jedoch nur eingeschaltet, wenn

Reisende zu erwarten waren und wenn mit diesen in der Nacht und auf

Strecken mit

Tunnel

gefahren wurde. Eine spezielle Regelung gab es für die Deckenlampe in den beiden Führerständen. Wurde dieser besetzt, wurde die Lampe zur Beleuchtung des Führerstandes und konnte vom Lokführer beeinflusst werden.

Bei unbesetztem

Führerstand,

handelte es sich um eine Lampe der Abteile und wurde über deren Schalter

angesteuert. Schaltete der Lokführer den

Triebwagen aus, gab es im Führerstand automatisch

Licht.

Einfluss auf diese

Beleuchtung nehmen konnte der Lokführer. Er entschied,

ob die Abteile im ganzen Zug beleuchtet wurden oder nicht. Das

Zugpersonal hatte jedoch bei den Abteilen zusätzlich die Möglichkeit die

Beleuchtung jedes Fahrzeuges unabhängig zu schalten. In diesem Fall wurde

diese nicht mehr über die Steuerung, sondern direkt ab der

Batterie

versorgt. Ein Punkt, der gerade bei abgestellten

Triebwagen beachtet

werden musste.

Dabei wurde die obere Lampe mit

einer zweiten Lampe versehen, die ein rotes Glas erhalten hatte. Wichtig

dabei war, dass diese zwei Lampen in der Türe montiert werden mussten.

Damit waren sie nur korrekt ausgerichtet, wenn die Türe geschlossen war. Die unteren beiden Lampen waren über den beiden Puffern angeordnet worden. Sie hatten ein klares Glas erhalten und konnten daher nur weiss leuchten.

Die

damals noch verwendeten farbigen Bilder an dieser Stelle wurden mit

entsprechend gefärbten Vorsteckgläser verwirklicht. Ein solches Glas

musste auch verwendet werden um das normale

Zugschlusssignal zu

signalisieren. Damit gab es hier eigentlich keinen Unterschied zu anderen

Baureihen. Eingeschaltet wurde die Dienstbeleuchtung mit einem Steuerschalter. Dieser konnte jedoch nur grundlegend «Ein» oder «Aus» bestimmen. Welche Lampe wirklich leuchtete, war mit zusätzlichen Schaltern zu erstellen. Bei der oberen Lampe, konnte jetzt auch die rote Lampe beleuchtet werden. Parallel dazu, war aber auch die weisse Lampe möglich. Es war daher vom Fahrpersonal abhängig, dass die korrekten Signalbilde gezeigt wurden. Es wird nun Zeit, dass wir zur eigentlichen Steuerung des Triebwagens kommen. Diese hatte klare Aufgaben. So musste sie die vom Personal erteilten Befehle ausführen und gleichzeitig auch die korrekte Funktion gewisser Baugruppen überprüfen.

Die Befehle werden wir bei der Bedienung noch näher

ansehen, hier sind die Überwachungen viel wichtiger, denn diese hatten auf

das Fahrzeug mehr oder weniger grosse Auswirkungen. Mit Druckluft betrieben wurde die Türsteuerung. Sofern erforderlich, wurde damit ein Zylinder versorgt. Dieser drückte nun so auf die Türen, dass diese geschlossen wurden.

Eine Einrichtung, wie ein

Einklemmschutz, war

hingegen nicht vorhanden. Speziell war, dass die Türe durch den

Zylinder

blockiert wurde. Man konnte die Türe nur noch mit sehr viel Kraft

aufstossen. Eine normale Öffnung, wie im Abschnitt «Fahrgastbereich»

beschrieben, war jedoch nicht mehr möglich.

In den meisten Fällen, wurde

jedoch durch ein

Relais bei dessen Ansprechen, der

Hauptschalter

ausgeschaltet. Wobei hier das Relais zur Minimalspannung mit einer kurzen

Verzögerung versehen wurde. So führte ein kurzer Bügelsprung nicht gleich

zur Auslösung des Hauptschalters.

Mit

dem Befehl den

Hauptschalter auszuschalten wurden die

Relais

zurückgestellt. Der Schalter konnte nun wieder durch das Personal

eingeschaltet werden. Sprach das Relais erneut an, war die Fahrt jedoch

nicht mehr möglich und der Lokführer musste die Störung anhand der

Meldeklappen suchen und beheben. Er konnte so vielleicht einen Notbetrieb

herstellen, oder musste ein Ersatzfahrzeug anfordern. Das hing letztlich

vom betroffenen Relais ab. Neben diesen technischen Überwachungen der elektrischen Bereiche des Triebwagens, gab es noch die mechanischen und die menschlichen Kontrollen. Eine wichtige Kontrolle war dabei der Schleuderschutz.

Dieser wurde nur

benötigt, wenn das Fahrzeug ferngesteuert wurde und daher kein Lokführer

anwesend war. Es war jedoch auch auf dem besetzten

Triebwagen in allen

Funktionen aktiv und kontrollierte die Drehzahlen. Trat ein Ereignis beim Schleuderschutz auf, wurde in einer ersten Stufe nur eine Lampe aktiviert. Der Lokführer konnte so reagieren. Reichte dessen Massnahme nicht aus, wurde die Schleuderbremse angelegt und so versucht, die zu schnelle Achse abzubremsen.

Reichte auch das nicht mehr aus, wurde

die

Hüpfersteuerung beeinflusst und die

Fahrstufen abgeschaltet.

Anschliessend konnte durch das Personal wieder zugeschaltet werden. Überstieg die Drehzahl einer Achse den Wert von 121 km/h, wurde der Hauptschalter ausgeschaltet. Jedoch wurde nie eine Zwangsbremsung aktiviert. Der Grund lag beim Gleitschutz der mit dieser Einrichtung aufgebaut wurde.

Sprach dieser Teil des

Schleuderschutzes an, wurden mit

Ausnahme der

Schleuderbremse alle erwähnten Massnahmen umgesetzt. Nicht

erkennt werden konnte jedoch ein gleichmässiges Gleiten sämtlicher

Triebachsen.

Wurde dies unterlassen, passierte auf den ersten 50 Meter

nichts. Anschliessend wurde während weiterer 50 Meter eine akustische

Warnung ausgegeben und so der Lokführer vor seinem Versäum-nis gewarnt. Er

konnte nun die Einrichtung zurückstellen. Erfolgt auch jetzt keine Reaktion durch das Personal, wurde der Hauptschalter und somit Triebwagen ausgeschaltet. Durch die Steuerung wurde nun die Hauptleitung entleert und eine Zwangsbremsung eingeleitet.

Da die Leitung jedoch während diesem Vorgang vom

Bremsventil laufend mit

Druckluft versorgt wurde, kam es nicht zur komp-letten Entleerung der

Hauptleitung. Daher darf hier nicht von einer

Schnellbremse gesprochen

werden.

Die

Massnahme dieser als

Schnellgang

bezeichneten Funktion, konnte mit Drücken

des

Pedals aufgehoben werden. Da nun aber die Gefahr bestand, dass dieses

Pedal immer gedrückt wurde und weil nicht ausgeschlossen werden konnte,

dass dieses mit einem Gegenstand mutwillig blockiert wurde, gab es bei der

Sicher-heitssteuerung

eine zwei Überwachung, die jedoch längere Zeit

inaktiv blieb und als

Langsamgang bezeichnet wurde.

Diese

Wachsamkeitskontrolle sprach nach längerer Zeit mit einer akustischen

Warnung, die sich von jener des

Schnellgangs unterschied, an. Der

Lokführer hatte nun während 200 Metern Zeit, das

Pedal zu heben, oder aber

eine

Fahrstufe zu schalten, sowie eine pneumatische Bremsung auszuführen.

Erfolgte das nicht, wurden die gleichen Massnahmen aktiviert, wie beim

Schnellgang. Auch jetzt konnte mit einer der Handlungen eine Rückstellung

erfolgen.

All

diese Schutzfunktionen waren auch aktiv, wenn der

Triebwagen nicht bedient

wurde. Damit gerade die

Sicherheitssteuerung bedient werden konnte, musste

bei der

Vielfachsteuerung darauf geachtet werden, dass die Signale sicher

übertragen wurden. Wie bei allen Triebwagen der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB war eine solche Einrichtung vorhanden und sie diente in

erster Linie der

Fernsteuerung des

Triebfahrzeuges ab einem

Steuerwagen.

Verwendet wurde für die

Vielfachsteuerung der Kabeltyp I. Dieses wurde

schon bei den

Triebwagen der Baureihen

Ce

4/6 und Fe 4/4 verwendet. Das

verwendete Kabel hatte 30 Adern und war schon veraltet. Jedoch zeigten

gerade die erwähnten Triebwagen, dass die Funktion gewährleistet war und

dass damit im Gegensatz zur

Lokomotive der Baureihe

Ae 4/6 und zum

Triebwagen RFe 4/4 kaum Störungen zu erwarten waren.

Der Grund war simpel, denn noch war dieses

Kabel neu und man wollte im

Regionalverkehr noch Wagen älterer

Bauart

einsetzen. Die

Staatsbahnen wollten schlicht kein zweites Desaster nach

Muster

Ae 4/6. In der Folge war daher nur eine Vielfachsteuerung mit einem weiteren Trieb-wagen der Baureihe CFe 4/4 oder die Fernsteuerung ab einem passenden Steuerwagen möglich.

Die theoretische

Vielfachsteuerung mit den

Uralttriebwagen der ersten Gene-ration war dank dem gleichen Kabel

theoretisch möglich, wurde jedoch nicht vorgesehen und hätte schon wegen

der unterschiedlichen Anzahl

Fahrstufen nicht sonderlich gut funktioniert. Nicht direkt über die Vielfachsteuerung übertragen wurden die Relais. Diese schalteten auf dem ferngesteuerten Triebwagen den Hauptschalter aus. Da nun dieses Signal auch auf der Vielfachsteuerung übertragen wurde, schaltete auch der zweite Triebwagen aus.

Auf dem

Steuerwagen war jedoch

nur die fehlende

Zugkraft und der Ausfall der

Fahrleitungsspannung

zu erkennen. Die Suche der Störung erfolgte immer auf dem betroffenen

Fahrzeug.

Bleibt zum Schluss noch die auf dem

Triebwagen verbaute

Zugsicherung.

Diese war nur aktiv, wenn der

Triebwagen bedient wurde. Sie oder deren

Bedienung wurde auch nicht über die

Vielfachsteuerung übertragen. Damit es

keine fehlerhaften Funktionen im ferngesteuerten Zustand gab, wurde diese

mit einem Kontakt beim Hahn zu den

Bremsventilen aktiviert. War dieser

geschlossen, bewirkte die Zugsicherung nichts.

Die

automatische

Zugsicherung nach

Integra konnte die von den Geräten

übertragenen

Warnung erkennen. Diese mussten mit einem speziellen Schalter

durch den Lokführer quittiert werden. Erfolgte das nicht, wurde nach einer

Strecke von 50 Metern der

Hauptschalter ausgelöst und durch die

Sicherheitssteuerung eine

Zwangsbremsung eingeleitet. Eine Rückstellung

war jedoch nur mit der Betätigung des

Quittierschalters möglich.

Eine

Einrichtung, die auch reagierte, wenn ein rotes Signal passiert wurde, gab

es schlicht nicht. Diese war damals auch nicht nötig, weil die

entsprechenden Signale auch nicht damit ausgerüstet waren. Der

Triebwagen

hatte so aber eine moderne Steuerung erhalten. Wenn man einen Mangel

suchen wollte, dann wäre dieser beim Kabel der

Vielfachsteuerung zu

finden. Doch davon lassen wir vorerst die Finger und bedienen den

Triebwagen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Als

Speichermedium wurden

Als

Speichermedium wurden

Jedoch

war die Kapazität auch jetzt nicht unbegrenzt. Daher mussten diese

regelmässig geladen werden. Dazu wurde von den

Jedoch

war die Kapazität auch jetzt nicht unbegrenzt. Daher mussten diese

regelmässig geladen werden. Dazu wurde von den

Wenn

wir zur

Wenn

wir zur

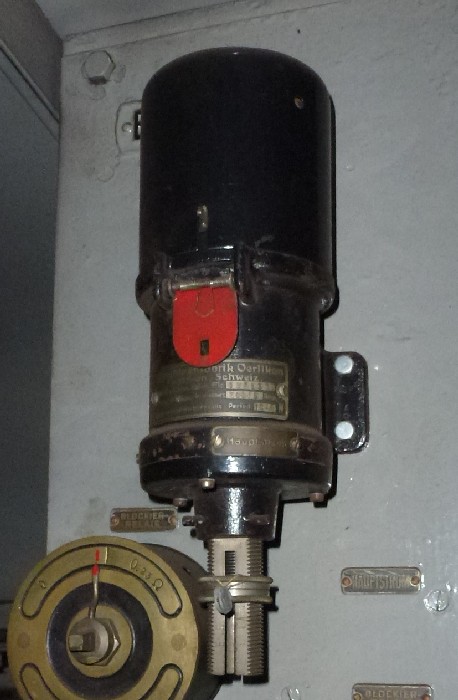

Die

Überwachung der technischen Funktionen erfolgte mit

Die

Überwachung der technischen Funktionen erfolgte mit  Um

mit dem

Um

mit dem

Überraschend dabei war eigentlich nur, dass der

Überraschend dabei war eigentlich nur, dass der